基于课程内容结构化的教学理解与实施

作者: 吴玉国 万兆荣

摘 要 课程内容结构化的要求意味着小学数学教学应从知识本位教学向素养本位教学转换,将学科知识置于育人方式变革的语境之下,跳出学科逻辑知识与知识点罗列的窠臼,构建“大概念”统整下的小学数学结构化教学,尝试确立与揭示大概念中的核心元素,聚焦大概念中的方法路径,构建大概念下的任务驱动,围绕大概念下的组织线索,优化课程内容结构,切实转变学习观,真正培养学生的数学素养。

关 键 词 课程内容 结构化 大概念

引用格式 吴玉国,万兆荣.基于课程内容结构化的教学理解与实施[J].教学与管理,2023(29):46-48.

大概念如同“车辖”,既是各种条理清晰的关系的核心,又是使事实更容易理解和使用的一个锚点[1]。大概念反映学科本质,具有高度概括性、整体性、统摄性、发展性,以及迁移应用的价值,能将知识的“过去、现在与未来”融通,将各个知识点联系起来,形成横向关联互动、纵向进阶衔接的课程内容结构体系,可以强化思维,联结知识,促进碎片化知识的结构化过程[2],在小学数学教学实践中,应以学科大概念为核心统整知识的逻辑,构建知识的主线,将课程内容结构化、课程实施结构化,撬动学习方式的变革。

一、提炼大概念中的核心元素,搭建认知序列

课程内容的结构化首先要基于大概念良好的统摄性,提炼关键性元素,并以其为核心构建出知识图谱,把多个模块、多个单元甚至多个学科的知识打通并串联起来,让那些细碎、散乱的知识模块化、图示化地呈现出来,建立分层次、有阶梯性的网状“稳固”知识结构,以利于学习者更清楚地明白整个知识体系的脉络以及不同层次知识之间的关系。因此,要仔细研读标准与教材,聚焦课程标准中的高频词语,整合教材,提取其中的核心元素。从数学知识的本原出发,着眼于数学整体知识结构的建构,从而实现对课时内容核心知识的概念元素以及各关键元素之间的结构关联分析,清晰课时内容与同单元其他课时内容、同领域其他单元内容、同学科其他领域内容,以及学科外世界的结构关联分析,帮助学生形成整体知识结构,实现教师教学思维与知识结构的整体关联,努力让教师教学思维走在学生学习方式改进的前面,进而改进学生的学习方式。

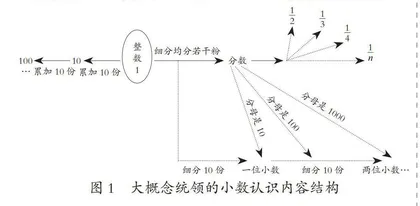

如苏教版 《数学》 三年级下册“小数的初步认识”是基于5分米是米展开学习的。这里既可以针对给定的主题,通过对课时内容与本单元、本领域以及学科知识的内外关联性结构分析,从相近关系中寻找大概念;也可通过可迁移的概念列表,在追溯知识发展史中探求大概念。如在我国古代经典著作《数理精蕴》中就详细地介绍了小数的概念和应用。小数的出现标志着十进制计数法从整数扩展到分数,让分数与整数在形式上得到统一。围绕“整数1”的累加及均分两个维度展开,可见小数与整数具有相同的知识结构,都是基于“十进制计数单位与位值制”建构的。小数既是分数概念的延伸,又是十进制计数方法的运用。小数作为十进分数的一种特殊写法,兼有分数与整数的特质,本质上也与整数和分数一致。“十进位值制”这一核心元素将整数、小数与分数“连贯”成一个整体(如图1)。因此,“小数意义”的学习要从度量的意义入手,以“十进制计数单位”为大概念统领小数意义,将小数置于整个数系中,既要感知自然数“1”的累加十进过程,又要在“数射线”上经历自然数“1”平均细分“十、百、千”的过程。在大概念的驱动下,不仅将小数的意义知识结构纳入十进分数的结构,更纳入十进制数系大结构中去,从自然数到小数、分数,使得小数与整数在计数方法和体系上实现了十进制构成的内在统一,有利于数的意义的明确化、清晰化。

二、聚焦大概念中的方法路径,促进深度理解

迁移,即对理解的反映,是指能够熟练地解决核心任务中的真实挑战,是大概念的本质和价值所在[3]。大概念为将要学习的内容赋予了许多意义,有助于使新的不熟悉的概念看起来更熟悉。将大概念转化为高质量的问题,可以为问题解决提供基本思路,引导学生在各种不同情境下使用大概念解决新问题,强化思维,连接不同的知识片段,达到迁移运用的目的。

“小数的认识”如果仅仅按照教科书中呈现的“长度单位换算”的方式进行学习,则缺乏认知情境的多元化表征。在此情境下学生容易片面理解小数,对小数的产生一知半解。若紧紧围绕“十进制”这一概念性工具,让学生用不同的学材表达出同样的小数0.3,1米线和1元硬币对接学生的生活经验,1个长方形(面积)对接学生的学习经验,省略号则留有空间让学生自创学材,围绕“十进制”展开0.3的意义探讨,情境虽不同但表示的数学意义却相同。多元化的情境让不同思维层次的学生产生不同的表达,不同作品之间实现融会贯通,学生就有可能把这些看似不同的知识从本质上加以联系,沟通整数、小数和分数之间的内在联系,能够从数的意义、数的组成与数的读写等方面建立内在关联结构,实现生活到符号的转化,符号到数学抽象的转化,进而与运算系统建立联系,将整数学习的知识和经验迁移到小数学习[4],使学生具备应用和迁移能力。

三、构建大概念下的任务驱动,促进内容活化

大概念烙有“结构主义”的鲜明印记,是一种认知框架和思维方式,但大概念又超越结构主义,与社会生活联通,把学科逻辑与心理逻辑、生活逻辑深度融通起来[5]。大概念需要被活化,将大概念转化为统领性任务,与之相关的核心元素能够成为概念驱动力。教师可以引入大任务驱动的问题式学习、主题学习或项目化学习等教学形式,将学科核心知识融入学科或跨学科的主题活动中,形成横向关联互动、纵向进阶衔接的课程内容结构体系。

如苏教版 《数学》 三年级“认识面积”教学,“面”是一个平面概念,是从日常生活中的立体图形中抽象出来的概念。面的大小是面本身固有属性,要让学生“有过程”地学,经历“剥面、切面、比面”三次任务活动,驱动面积意义的整体建构,以揭示数学知识的本质特征及内在逻辑联系,通盘了解大概念下关于面与面积的整体特点,体会面积单位的价值。

活动一:剥面,真切地感知“面”,把握面的特征。借助真实生活场景,以剥“橘子皮、土豆皮”的活动为突破口,让学生直观可见“面”附在“体”上,然后通过“触摸物体表面—构画平面周围—看见面的大小”活动,发现生活中的数学问题的同时具体感知面的形象,体会物体具有面、面有大小、面的形状凹凸不平等生活体验,从“体”与“面”的整体结构中建构知识,了解“面”的意义。

活动二:切面,精致地抽象“面”,建立面积概念。用刀切土豆时,先让学生想象将要切下面的形状,用语言描写所想象的面的样子,自主表达对物体面的感性认识,突显面是平滑的特征;再通过直观切下的面验证,从不规则自然物体的表面不平到规则平面的大小,由切成的近似长方形、正方形等图形,抽象感知平面图形中长方形、正方形的面,体会面积与二维长度的关联,逐步建立数学模型,让学生自然地实现由生活经验向数学概念的过渡,为学生提供一个包括数学思想和方法的内在的、完整的知识建构过程。

活动三:比面,深刻地认识“面”,理解面积单位。从切土豆中剥离出三个平面图形后,将其转化为纸质的1、2、3号图形,比较3个图形的大小,让学生体会比较面积大小需要统一测量的标准(如图2)。先比1号、2号,直观可知1号大;接着比2号、3号,直观可知3号大;当比1号、3号时无法直接获得大小,怎样才能衡量两幅图不重叠部分的大小?学生选择相同的小长方形、小正方形、小三角形以及小圆形等,通过拼摆的操作活动最终优化比较方式,确立以若干个边长1个单位的正方形拼摆与划分测量(产生面积单位),形成关于面积的量感,加深面积的意义理解。

四、围绕大概念下的组织线索,促进方法迁移

学科大概念是体现学科本质的思想,观点是具有应用价值和迁移活性的知识,从学科大概念出发,把事实性知识提升至概念性知识,实现知识学习与思想方法的结构化。

面积是对平面物体大小的度量,纵观小学数学面积计算,由于面是二维的,有长和宽两个方向,也就有了两个维度上的变量与变量之间的关系,由于平面图形的变化,于是有了长方形、正方形、三角形、梯形、平行四边形、五边形等形状各异的多边形。“平行四边形的面积计算”属于度量几何,度量的关键是设立单位,度量单位的统一是使度量从个别的、特殊的测量活动成为一般化的、可以在更大范围内应用和交流的前提。面积单位不仅仅是个抽象的概念,对它的体会和认识需要通过实践,才能从度量中确定这个平面图形含有多少个度量单位,从而知道这个平面图形的大小。那么,为什么用正方形作为度量单位呢?这是因为正方形是四边相等、四个角都是直角的特殊图形,在实际应用中比较方便。因此,研究平行四边形面积计算过程中,要为学生提供必要的机会,鼓励学生选择不同的方法,在具体的问题情境中恰当地选择度量单位、工具和方法进行测量。

教学中可以为学生提供格子图和剪刀,让学生自主探索平行四边形面积的大小(如图3)。大多数学生会用方法1整体剪拼求面积,少部分同学会采用方法2和方法3将图形分割成若干等份来研究。由方法1可见,由于矩形是特殊的平行四边形,由平行四边形一边的两个端点引对边的垂线,可以将平行四边形变形为同底等高的矩形,这就将平行四边形的底、高与长方形的长、宽建立对等关系,引导学生发现长和宽与面积单位个数的对应关系,使平行四边形面积计算与矩形面积计算建立联系。

方法2和方法3虽然代表着学生的不同思维方式,但突出了面积计算的本质内涵:都是“数”由若干个面积计量单位组成的四边形,从一行“数”计量单位可以变成“算”计量单位的个数,也就有了“长×宽”,由于面积的可加性,“数出”各个小正方形的面积和等于平行四边形的面积,因而使用割补、平移的方法可以促使计数单位的完整,割补法不仅可以将平行四边形转化成长方形,也可以是小块的割补,只要让一个边长为1个单位的正方形面积单位完整就行。

当展示完3种方法后,再借助动画演示将每一个面积单位的演变过程展示出来。若干个面积单位一行一行的出现,既揭示了高度为1的平行四边形与宽度为1的长方形的关系,也揭示了长方形长与平行四边形底的密切相关。如方法2,每行的面积单位数量相同,借助动画增加直观的4个方框,当4行高度移到一列后,高的数量与长方形宽紧密关联,则将长方形的宽与平行四边形的高建立直接的对应关系。再如方法3,即便每一行面积单位的个数不同,也可以通过动画补拼的方式变化面积单位的位置,以完整的动画过程展示为什么用平移割补法,为什么沿高剪开求面积。进而得出:“面积单位的个数”是面积计算的关键,并以此为统领性概念解决各个图形的面积,建立整体的面积计算公式系统。

总之,大概念统摄下的课程内容结构化,能够体现知识的框架性结构、学习的方法性结构和知识形成的过程性结构,让学习者在结构化、脉络化的探究中建构知识关联、发展认知、深化情感体验,实现教学内容的“少而精”,推动学习方式的转变,发展综合解决问题的能力,促进核心素养落地生根。

参考文献

[1][2][3] 威金斯,麦克泰格.追求理解的教学设计[M].闫寒冰,宋雪莲,赖平,译.上海:华东师范大学出版社,2022:72-87.

[4] 郭立军,刘凤伟,李美娟.小学数学概念的学习进阶:以小数概念为例[J].课程·教材·教法,2021,41(10):79-85.

[5] 李卫东.大概念:重构语文教学内容的支点[J].课程·教材·教法,2022,42(07):96-101+109.

[责任编辑:陈国庆]