学习任务群视域下作业链模型建构与意义解构

作者: 仇恒石 蒯正聪

摘 要 作业链是适应学习任务群教学的系统化作业建构,作业链的高度结构化、强力关联性、丰富实践性等特征为学习任务群视域下的作业链模型建构提供了依据,有利于充分发挥作业链在学习任务群教学过程中目标的找位、补位与越位功能,情境的择定、整合与优化功能和学习过程的驱动、构成与联动功能,从而提升作业的课程地位,优化学习任务群教学策略,发展学生的学习力和学科素养。

关 键 词 学习任务群 作业链 教学特征 任务群坐标模型 目标结构模型

引用格式 仇恒石,蒯正聪.学习任务群视域下作业链模型建构与意义解构[J].教学与管理,2023(32):21-25.

学习任务群作业是落实课程目标、完成任务群学习任务的重要内容、策略和过程构建,而学习任务群视域下的作业,是学生为完成“任务”进行的系列学习活动,需要有高度结构化、强力关联性、丰富实践性的作业链建构,才能适应学生对作业自主性、持续性、关联性的要求。与任务群教学相适应的结构化作业需要有内容与形式关联、目标和素养统一的作业群的设计和实践应用。加强学习任务群视域下的作业群组系统建构,以作业链的形式参与学习任务群建构和教学实施,不仅有利于改变语文作业积弊,也能参与到学习任务群的建构过程中,厘清教与学的目标和内容、过程和方法,更加积极地落实学习任务群任务,实现任务群设计、作业设计与素养目标的有效对接,推动学习任务群课程化发展。

一、把握三个教学特征

作业链是指“基于大单元作业目标,在大情境中整合作业内容与资源,根据学生认知规律设计的一组前后关联、持续深入的系统性、层递性作业”[1]。作业链教学特征的把握,不仅有助于提升教师对学科课程的整体把握能力和教学系统设计能力,促进作业链建构,也有利于在大单元学习任务群教学活动中充分发挥作业链的课程功能,不断完善学生的学习活动,提高教学效率。

1.高度结构化

作业链依托大单元概念和形式,在学习任务群视域内对各课段、课时作业的目标、内容、类型、难易度、用时等进行统筹,最大程度地实现课段作业之间、课时作业之间、课时内作业之间及各部分之间内容的整合,以知识内容、活动形式、难易度设置、情境创设等的关联配合和程序递进的关系建立,引导学生随着任务群课段与课时的不断推进,经历由感知理解到内化运用、再到实践拓展的一般的程序化的学习过程,高质量地完成学习任务。

2.强力关联性

链的本意就是联接。单元化的整合性作业的关系结合表现为显性和隐性的联接关系。作业链系统是基于单元目标,围绕学习任务群主题、语文要素和具体教学内容,以知识主线贯穿每个作业元素和作业模块,构建有知识链条联通的纵向联接;以围绕任务主题的能力提升、思维发展、素养培育等为横向的缀玉联珠式联接,为学生创建有机、协调的学习载体,搭建呼应、统一的学习平台,创设一体化体验、实践、成长的学习路径。同时,关联性也体现了作业链设计遵循学科课程发展与教学实践环环相扣的规律性要求,作业链在学习任务群的教学系统中发挥着参与、补充、印证、调节等作用,既担负了对任务群前段教学业已完成目标和过程直接检验的教学职责,也实现着对任务群后段学习知识转化、能力内化和能力提升、素养培育的潜在功能发挥。

3.丰富实践性

作业链的实践性特征主要表现为运用所学知识进行创造性思维,促进运用,并在实践中检验思维成果的正确性,实现知识建构,提升实践能力。在教学关系中,作业链多维度、多层次的内容和结构安排,以丰富的样态更多地展示出学生学习的主体性。学生学习中的知识自我建构过程占据主导,对学生“学”的过程和“学”的结果的追求成为关键与核心,提高学生“学”的品质,知识运用和能力转化特征更加显著,这些都彰显了作业链及其推进过程的实践性。实践性特征的把握,有利于透视作业链的内容和结构功能,更好地发挥其在学习任务群教学活动中的作用和价值。

二、建构两个基本模型

任务群目标、内容和过程设计是任务群作业设计的起点,只有依托任务群建构起相对完整的内容知识体系,作业设计才能更准确深入地把握学科本质,形成有逻辑的知识学习链、能力培养链,促进真实而有联系的深度学习的发生。所以,在学习任务群视域下,建构作业链模型,有利于对作业目标、内容、形式、结构的把握,提高作业的课程地位。

1.作业链任务群坐标模型

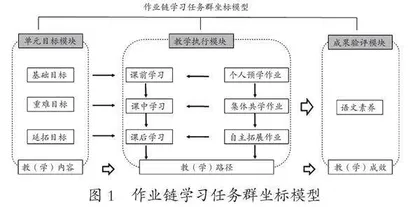

作业链学习任务群坐标即作业链参与学习任务群建构的任务结构模型,是作业与学习任务群学习的系统性关联的基本结构(如图1)。

首先,作业目标是对学习任务群目标的选点细化和对标验证,也是对学生学习主体地位的价值引导和行动追问。作业目标确定应依据课程素养目标和任务群目标,保持与基于素养目标制定的学习任务群目标的一致性。同时,依据学情需要进行再提炼、再整合,突出体现学生学习的主体性、差异性、针对性,具体体现任务群目标设计内容的细化、目标实现过程的补充和目标达成的超越。共同的教学视点和价值落点,有利于作业链目标的准确找位、及时补位、有效越位。

其次,作业链是教学系统的有机组成,是学习任务群系统的一部分,是学习任务群教学目标落实、学生学习过程兑现、学生语文素养达成的积极参与者和推动因素。作业链学习任务群坐标模型着力于作业链任务和地位的模型构建,更加明确学生自主、合作、探究学习中功能化、目标化的教学策略、教学行动与学习任务群整体教学的融合点位和融合程序。

再次,在任务群学习目标和学习内容的边界内,在任务群教学的时间与空间架构内,立足于任务群目标的细化,设计和布置不同知识层次要求的作业;着眼于任务群课段、时段的教学任务,设计布置不同学习方式、不同能力要求、不同完成形式的作业;也基于素养要求和多层次、多形式、多内容的作业设计与实施,进行作业的教学参与与教学干预,使学习任务群的教学落实更加突出学生的主体性、过程的策略性、目标的达成性,提高作业的教学地位和课程地位。

这样的作业链参与学习任务群的结构坐标建立,明确了作业链在学习任务群教学实践过程中的教学地位、课程价值和实施路径,使任务群教学内容的选择与整合、教学过程的优化与推进、教学效果的评价与提升等模块结构逻辑清晰;作业链任务群建构坐标的建立,促进了作业任务群系统的微格化,增强了作业的教学属性、育人属性、课程属性。

2.作业链目标结构模型

基于教师的立场,作业目标应是具体的、可控制的、可评价的;基于学生立场,作业目标应是适切的、可达成的、有意义的;基于课堂教学立场,作业目标与课堂教学目标互相促进、相互补充,从而确保与学习任务群目标的一致。所以,作业链内目标结构模型的建构,有利于加强作业链形式的逻辑性、内容的实践性、实施的科学性。

统编小学语文教材以人文主题与语文要素双线合璧的形式编排,人文主题与语文要素统一于具体教学活动中。语文要素是语文学习的本体性追求,直接指向语言运用,渗透于课文、导语、融合资源、练习等学习内容和阅读、探究、交流、表达等过程推进中;人文主题则是培养学生语言运用与文化自信、思维发展、审美创造等素养的融合情境和建构载体,人文主题为开展学习活动,实现文化自信、思维能力、审美创造与语言运用等核心素养的融合发展提供有温度、有风情、有逻辑的学习场景。基于教材编排特点,在学习任务群结构模型的基础上,融合人文主题和语文要素的情境与目标,将彰显人文主题的情境化内容转化为结构化的知识学习单元,将关键的语文要素落实在具体的语文作业活动中,及时补充学习任务群显在和潜在缺失的重点目标。

立足于语文要素,将作业情境和内容融合于教学导入、整合资源、问题设置而形成的作业链目标结构模型(如图2),把作业活动与学生自主阅读、合作探究、思辨表达融入教学推进等语言运用的具体过程中。基于学习任务群的作业链目标结构的建立,加强了语文要素与人文主题的双线融合,使教学环节的关联性、逻辑性更强,语文要素的教学抓力更牢固,基于情境化的教学内容知识的结构性转化的教学基础更为扎实;也使人文主题有机融合于具体的教学各环节中,并发挥教学过程的衔接与推动作用,使学习场景的构建更加生动,知识的建构载体更加丰富,核心素养的培育更有指向性、针对性、策略性。作业乃至作业链的作用与功能发挥,是显性与隐性的结合,是被动的应承性与主动的发掘性的结合。所以作业链学习作用的发挥,关键在于对其显在和潜在功能的发挥和发掘。

三、发挥三项潜显功能

搭建作业链基本模型是学习任务群教学有效推进的要求。以大概念统摄、对语文知识和能力进行整合的学习任务群系统作业设计即作业链设计,有利于其潜在和显在功能的发挥,促成学生对相应语文知识的本质理解,在学习过程中形成语文关键能力,提高语文核心素养。

1.对学习任务群目标的找位、补位与越位

(1)目标找位

作业链建构坐标模型的建立基于学习任务群目标、内容和时空框架。一方面,作业链目标定位于学习任务群大目标,有利于作业目标和内容要求的准确定位;另一方面,作业链目标是侧重于学生自主性学习的更具指向性的细化的目标,依据坐标模型,可以从知识层次、过程方式、时空分别等出发即时实现作业链的目标找位,在任务群学习的不同点位设计合适的作业,真实参与任务群教学的实施与优化。

(2)目标补位

作业链目标结构模型的建立促进了学习任务群教学目标的落实。以五年级下册第二单元为例(如图3),任务群第一课段子任务群“通读文本”基于语文要素,是“读”的练习;基于人文主题,是“理解”。二者统一在共同的素养目标追求之下,子任务群设计包括“初悟语境理解”“借助资料理解”“凭借经验理解”“质问存疑理解”等小板块,教学板块设计除了对教与学进行结构性安排外,作业设计还应以预习阶段的某项资料查阅、重点字词过关、文章通读要求,课中阶段的课堂关键问题思考探究、口头表达与存疑等多种形式呈现,使语文要素的相关目标要求落实在教学的细节处,落实在作业目标强化的补充功能发挥中。作业目标与任务群目标保持方向与用力的一致性,有利于形成教学合力。

作业链目标结构模型的建立,促进了学习任务群教学目标落实过程的完善。第四课段子任务群“讲演故事”主要涉及“讲故事”和“演课本剧”,其主要实现教学任务作业化、作业内容目标化。其中对讲故事要求“用自己的话,加上适当的语气、动作、表情”;而演课本剧则提出两组任务:一是组织讨论,完成选课文、分角色、表演设计任务,二是合作表演,在表演中加深角色理解,切磋表演技巧。“讲”与“演”中语文要素的把握突出了学习活动的自主性、拓展性,体现了教学功能的作业化转移。只有以作业评价的方式来要求和评价学习任务,教学过程才能更加完善,目标落实才更加到位。

(3)目标越位

作业链目标与学习任务群目标相统一,更关注学习的自主性、个体性和过程性,上例中第五课段“学写读后感”学习任务群的核心子任务就是“写”。在教学实践过程中,利用作业的特点微调学生的学习,将核心目标由“写”指向学生的“学”,以完成适量的读后感阅读,将赏评目标置换原先的“写”的目标,这便是一种目标的越位。另外,也有学生写得比较好,其目标可由“写”越位至“说”,并进行经验分享,以增强知识的建构和实践运用。作业链目标越位的功能发挥,有利于学生学习活动的目标定准和能力提高,适应学生个性化学习的需要。

2.对学习任务群情境的择定、整合与优化

学习任务群情境的创设依据核心目标,立足学生需要来设计驱动性问题,创建融合知识内容的真实、丰富的语用情境,为学生学科核心素养的培育搭建载体、形成场域[2]。学习任务群视域下的作业链情境应是学习任务群情境的细化、延伸和发展,突出学生学习的自主性、挑战性和结果的意义性,以更浓的生活味、更强的趣味性激发学生的好奇心、想象力、求知欲。

(1)情境择定