新课标背景下语文学科实践的教学论思考

作者: 杨静

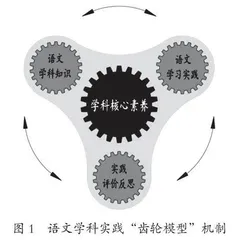

摘 要 《义务教育语文课程标准(2022年版)》聚焦学科育人方式变革,探索与核心素养目标和语文课程内容结构相匹配的学科典型学习方式,推进“学科实践”。立足教学论视角审视语文学科实践,语文核心素养、语文学科知识、语文学习实践和实践评价反思是四大要素,以“齿轮模型”梳理四要素之间的关系及核心素养形成的机制。在新课标背景下,以学生核心素养培育为学科实践的目标;凸显学科本质的主题和任务群为学科实践的内容;内涵知识建构的活动为载体展开深度体验探究是学科实践的方式,通过过程性评价和表现性评价结合进行学科实践评估反思,以期进一步推进语文学科实践的研究。

关 键 词 新课标 语文 学科实践 教学论

引用格式 杨静.新课标背景下语文学科实践的教学论思考[J].教学与管理,2023(32):30-35.

随着基础教育改革深入推进,2022年4月教育部发布了《义务教育课程方案(2022年版)》和16个学科的课程标准,为义务教育课程教学指明了改革方向。《义务教育语文课程标准(2022年版)》[1](以下简称“新课标”)聚焦学科育人方式变革,探索与核心素养目标和语文课程内容结构相匹配的学科典型学习方式,推进以“学科实践”为标志的育人方式。围绕核心素养开展语文学科实践,使语文学习更好地体现学科特征、反映实践特质,是学科实践的追求所在,也是新课标在教学中落地的关键所在。

所谓“学科”,一般意义上是指人类知识体系的基本单元,将知识按照内在的逻辑关系及外在的表现形式加以划分,形成一个个相对独立的知识集合。教学论视角下的“学科”,是指在固定的场所进行知识传授和教学开展的具体科目。语文学科的建立,源于人类生产实践过程中交流交往的需要,在实践中不断积累的言语经验促进学科更好地发展,进而发挥指导实践的作用。新课标明确指出,语文是一门实践性的课程,这就体现了语文学科“在实践中学习”的本质特点。学科实践是用“学科的实践”来学习“实践的学科”。“学科的实践”是指学习者像学科专家一样进行思考与行动,在实践过程中亲身体验,将“身心”置于具体实践活动中,重视感知觉、情感意志等多维度协调配合,从而将所学的学科知识、思维观念对象化、客体化。“实践的学科”是指只有历经实践的学科知识、学科观念才是可靠的、科学的。

当前,义务教育阶段各学科都在努力进行学科实践尝试,但也存在一些现实问题。首先,存在“只见在做,不见真实的‘非学科实践’”。作为自主、合作、探究学习方式的升级迭代,学科实践从实质出发是一种新型的学习方式,虚假探究现象十分普遍。如:在四十分钟课堂教学内,安排了三五个探究活动,貌似在实践,实则没有充分展开实践的可能性;在一个探究活动开展时,教师布置完具体任务,学生“短时”,甚至“瞬时”就能汇报探究成果。这类实践未必有清晰的目标,也没有扎实的过程,并不是“真实”的学科实践。其次,存在“只在做着,不讲专业的‘假学科实践’”。此类现象通常存在没有专业系统的设计实践活动的问题。如:课堂教学中,教师看似在用大单元、大任务、大主题的思路进行尝试,但安排的实践活动是零散的、随机的、无序的,是不符合学科逻辑的,并没有指向核心素养培育,这是“为了学科实践”而“学科实践”。再次,存在“只求做过,没有后续的‘浅学科实践’”。这一类探究现象属于到此一游、浅尝辄止,从形式上看按照探究的一般流程“走了一趟”,但属于走个过场。如:探究过程中,给了学生既定的操作流程,学生按部就班进行探究,这都是教师提前设置好的“连环计”,对于学生从知识走向素养的培育作用不大,未能实现真正的学习探究,学生没有实现真正的认知加工过程,看似“学了”,并未达到“学会”“会学”“会用”“活用”的层次。

鉴于当前学科实践的现状,应冷静思考从教学论视角出发,学科实践的要素是什么?各要素之间是什么关系?核心素养形成的机制是什么?素养导向的学科实践需要强化什么?如何评价反思语文学科实践?

崔允漷教授提出,学科实践的实质就是针对真实情境中的特定问题而采用的一套具有学科意蕴的典型做法[2]。从教学论视角看,学科核心素养、语文学科知识、语文学习实践、实践评价反思是新课标指引下学科实践的四大要素。以语文学科核心素养为导向的学科实践,是学习者在实践过程中将语文学科知识、语文学科思维、语文学科方法及体现语文领域的态度和品格等的综合运用,进而培养学习者文化自信、语言运用、思维能力和审美创造的综合素养。

从语文学科实践要素图可见,学科核心素养居于中心,是语文学习的核心,处于最重要、最关键的位置;语文学科知识、语文学习实践、实践评价反思作为三要素,既相对独立,又统整于学科实践中,三者紧紧“包裹”着语文核心素养。学科核心素养贯穿统领“语文学科知识”“语文学习实践”“实践评价反思”三大要素,使三者相互作用构成新课标指引下学习方式的变革——学科实践。用机械中的“齿轮模型”类比(如图1),“中心齿轮”和周边三个“联动小齿轮”形成统一有机体“齿轮箱”,其内部依靠力的转换机制达到“中心齿轮”运转的目的。每一个“联动小齿轮”的运转速度,都会形成扭矩,从而提供“中心齿轮”运转的可能性:“小齿轮”运转慢,则扭矩小,“中心齿轮”运转缓慢;“小齿轮”运转快,则扭矩大,“中心齿轮”运转快速。当三个“小齿轮”和谐发力,达到同步频高,则扭矩到达最大值,“中心齿轮”运转达到最高最优效能。同理,居于“中心齿轮”位置的核心素养与三个“小齿轮”(语文学科知识、语文学习实践、实践评价反思)是息息相关、骨肉相连的密切关系。要实现学生学科核心素养的培育与发展,就要充分实现语文学科知识、语文学习实践、实践评价反思的和谐同频联动,才能形成合力,从而达到最优。

语文学科实践的各要素及相互关系,完整地回答了教学论四个重要问题:从学习目标看,为什么学——培育核心素养;从学习内容看,学什么——语文学科知识;从学习方式上看,怎么学——语文学习实践;从结果评价上看,学得怎么样——实践评价反思。四者构成了相对完整的逻辑体系,他们不是四个或四类标准,而是一个完整学科实践的四个要素、四个方面。这四个要素、四个方面,不是各自为政的,而是相互关联、有机统一的整体。新课标背景下,指向核心素养的学科实践结构,是内容、活动、评估三位一体的。

一、学科实践目标:指向“核心素养”发展

按照威利斯(A.I.Willlis)的表述,“素养”[3]概念历经了三个历史发展阶段:第一阶段,素养即技能;第二阶段,素养即学校里传授的知识技能;第三阶段,认识到素养即社会文化的创造,强调知识的社会建构过程,学习者的背景性知识和既有经验,读者和文本之间的交互作用。进入新世纪以来,存在两种影响学校改革的“核心素养”潮流[4]:一是以“知识社会”为背景界定“关键能力”的“核心素养的界定与选择”潮流,二是“21世纪型能力”的界定潮流。当下,新课标确立“核心素养”为教学目标,意味着当前的教育教学改革真正从关注“知识”转到关注“人”的发展。立足“人”的角度思考教学目标,语文学科实践是指向核心素养形成的学习,是真正以“人”的发展为中心,真正以促进“人”的全方面发展为目标的。核心素养是不可直接言语传授、身体传递的,在“核心素养”中,必备品格、关键能力和正确价值观是重要成分,这些成分构成一个融合的整体。这就要以学习学科知识和训练学科技能作为途径,让学生在复杂问题的解决过程中,通过具身体验,主动参与具有能动性的学科实践,逐步实现认知、思维、方法、情感、品格等多元融合,使个体素养获得多维的发展。

我们如何理解语文核心素养呢?新课标明确指出,“核心素养是学生通过课程学习逐步形成的正确价值观、必备品格和关键能力,是课程育人价值的集中体现”[5],“集中体现”意味着“文化自信、语言运用、思维能力、审美创造”的素养表现是无法细化拆分、分解呈现的,这是一个有机的统一整体。这就启发一线教师在设置学习目标时,无需刻意将核心素养目标像“知识与技能、过程与方法、情感态度价值观”一般拆解表述[6],而要有整体意识,统筹地思考如何“包裹”着多方面素养培育的目标表述。新课标同时指出“在语文课程中,学生的思维能力、审美创造、文化自信都以语言运用为基础”[7],这就逻辑清楚地梳理了四方面素养的相互关系,以“语言运用”为基础、为根基、为基石、为素养形成的“底座”,这充分凸显了语文的学科性,学习国家通用语言文字运用,是语文课程的根本学科性。因此,只有充分地、完整地、扎实地开展语言运用,才有综合培育文化自信、思维能力、审美创造的可能性。正如“小语姓‘语’”,只有认清“语”,打好基础、铸稳根基,才有衍生可能性。语言是重要的交际工具,也是重要的思维工具,这样的工具性决定着语言发展的过程,也是思维发展的过程,“语言运用”与“思维能力”互相促进;语言文字及作品是学生审美的对象,通过阅读、体悟、思考、品鉴的语言活动,才能培养学生的审美能力、提升学生的审美品味,“语言运用”与“审美创造”密不可分;语言文字本身就是中华文化的载体,通过语言文字表现出来的中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化拥有永恒的文化魅力,“语言运用”与“文化自信”紧密相连。只有充分认识了核心素养及相互关系,才能为学科实践活动指明方向。

新课标还指出,“学生在积极的语文实践活动中积累、建构并在真实的语言运用情境中表现出来”[8],这指明了核心素养形成的内在机制:学生学什么,学生学习的是语文,是语文学科知识,这是语文学科实践的内容;学生怎么学,通过语文实践活动,这是语文课程典型的学习方式,要在实践中积累、建构、运用;学生学会什么,学生要在语文实践活动中培育出核心素养。这就是核心素养培育的一般方法和步骤,具有方向性、指导性。

二、学科实践内容:关注“语文学科”本质

语文学科知识是语文课程的内核,是语文课程教学活动和学业质量的依据,是语文教学的对象和抓手,是语文学科核心素养形成的载体。新课标以核心素养为纲进行精选,即选择最具有核心素养成分和价值的语文学科知识内容,并进行结构化组织编排。大观念是本次课程知识内容选择和组织的一个重大突破和亮点,这是语文学科中极具解释力、统整力和渗透力的知识,这是凝聚着语文学科思想、语文学科方法、语文学科思维的知识,它是核心素养在语文学科的具体体现。语文实践就要以素养培育为宗旨,构建以问题解决为目标、以任务完成为目标的系统活动,通过组织大主题、大任务、大单元等形式的教学内容结构为单位,这是学习内容聚合机制。

语文课程的内容主题充分凸显了学科本质。党的二十大报告强调,“以社会主义核心价值观为引领,发展社会主义先进文化,弘扬革命文化,传承中华优秀传统文化”[9]。新课标明确提出中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化为语文课程的三大主题。其一,以汉字、书法,成语、格言警句,神话传说、寓言故事、历史故事、民间故事、中华民族团结一家亲的故事,古代诗词、古代散文、古典小说,古代文化常识、传统节日、风俗习惯等表现“中华优秀传统文化”主题[10]。具有中华文化深远意义的汉字,博大精深的书法,言简意丰的成语俗语格言警句,饱含奇幻色彩的神话传说,富有哲理的寓言故事,经典深刻的历史故事,口耳相传的民间故事,文化瑰宝诗词歌赋、散文小说[11]……无一不体现着中华语言文字的无穷魅力,无一不展现着中华民族悠久深邃的传统文化,无处不彰显着语文学科的本质特征。其二,以老一辈无产阶级革命家和革命英雄人物的代表性作品及反映他们生平事迹的传记、故事等作品,反映党领导人民革命的伟大历程和重要事件的作品,有关革命传统人物、事件、节日、纪念日活动等方面的作品,阐发革命精神的作品,革命圣地、革命旧址和革命文物等表现“革命文化”的主题[12]。革命文化作为中国共产党领导人民在伟大斗争中锤炼形成的文化形态,承载着党的初心使命、凝结着党的独特标识、蕴含着党的精神基因,这些作品伴随着党领导革命、建设、改革的历史进程,更加积淀深厚、历久弥新,这是蕴藏着无穷力量的课程内容,通过语言文字的表达与传递,充分体现着语文学科的魅力。其三,反映社会主义建设事业中取得的重大成就、涌现出来的模范人物与先进事迹的作品;反映当代中国从站起来、富起来到强起来的奋斗历程和重大事件,以及体现中国式现代化新道路和人类文明新形态的相关作品;反映和谐互助、共同富裕、改革创新、劳动创造美好生活等方面的作品[13],表现“社会主义先进文化”主题。社会主义先进文化具有深远的民族性、鲜明的时代性、内涵的先进性、广博的包容性,在文化建设中起到主导和引领作用。这一类作品作为语文课程的主题内容,丰富了课程的学科性和思想性。