指向科学思维发展的小学科学进阶实验串设计研究

作者: 方丽丽

摘 要 在探究实践中发展科学思维是小学科学探究的重要目标之一,但是目前科学课堂的实践探究存在时间短探究浅、少设计难引导、重结论弱反思等问题,这使得科学探究难以深入,学生的科学思维得不到充分的发展。因此,以进阶实验串为抓手,从明确实验目标、优化探究过程、科学反思结论三方面入手,提出以进阶实验串为核心的科学探究链,以期发展学生科学思维,让学生在进阶实验中能够获得连续的、内化的、延伸的学习增量。

关 键 词 小学科学 进阶实验串 科学思维 实验目标 探究过程 科学反思

引用格式 方丽丽.指向科学思维发展的小学科学进阶实验串设计研究[J].教学与管理,2023(32):46-49.

在探究实践中发展科学思维是小学科学探究的重要目标之一,但是目前科学课堂的实践探究存在时间短探究浅、少设计难引导、重结论弱反思等问题,使得科学探究难以深入,学生的科学思维得不到充分发展。这主要是由于探究目标不明确,探究过程机械化,结论反思不充分造成的。因此,本文以进阶实验串为抓手,从明确实验目标、优化探究过程、科学反思结论三方面入手,提出以进阶实验串为核心的科学探究链,以期发展学生科学思维,让学生在进阶实验中能够获得连续的、内化的、延伸的学习增量。进阶实验串的设计是在实验目标之下,对学生首次实验后提出的新疑问、获得的新发现、学到的新知识进行再次深入思考的过程。它以多个进阶实验的形式,帮助学生解决新疑问、解释新现象、重构新经验。在进阶实验串的探究实践中,学生通过反思、辩证看待进阶实验探究中的一个个结论,促进其发展模型建构、推理论证和创新思维的能力。

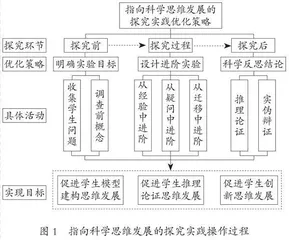

如图1是以进阶实验串为核心的指向科学思维发展的小学科学探究实践操作过程:首先,在实验操作时为了让探究目标更加明确,需要提前收集学生在这一领域的疑问和已有的前概念,明确学生的探究需求。其次,在探究过程中充分尊重学生的新发现、提出的新疑问及在迁移应用时产生的新问题,并在此基础上设计进阶实验,以期让学生在探究中通过建构问题模型自主解答疑问、解释新发现、重构新经验。最后,在实践探究后,学生需要推理论证得出的结论是否合理,通过证实和证伪相结合的方式,从不同角度分析、思考问题,辩证看待结论的科学性。通过一系列的实验设计和探究实践,促进学生科学模型建构能力、推理论证能力和创新思维的发展。

一、明确实验目标——确定实验起点

1.收集学生疑问,明确探究需求

科学学习是一个不断解决问题的过程,只有针对学生有疑问的问题进行实验探究才是有效的探究。因此,在实验前,教师需要先收集学生的疑点和难点,确定实验设计需要解决的问题,才能确定实验目标。

比如在学习教科版《科学》四年级下册“岩石和土壤”单元时,通过疑问墙的展示与交流,发现学生最想知道的其实是“岩石是怎样形成的”,而课标的要求则是“学会通过观察和使用简单工具,比较不同岩石的颜色、坚硬程度、颗粒粗细等特征”。课标要求对学生来说并没有强烈的探究需求,因此在确定探究目标时,可以将岩石的特征与岩石的形成结合起来研究——岩石的形状特征是否与其形成过程有关呢?通过这样的链接,吸引学生兴趣,从而进一步研究,使实验探究更符合学生需求。

2.调查前概念,了解已有经验

学生的前概念经验会影响后续的学习与发展,如果只按教材要求设计实验目标往往会出现学生重复探究、无效探究的现象。因此,教师需要在实验探究前调查学生已有的前概念,在前概念基础上确定实验目标,让实验探究更有效,使得学生有新的发现[1]。

比如在学习教科版《科学》五年级上册“光”单元前,用问卷星收集了学生对“白天我们能看到放在桌子上的苹果,为什么在漆黑的夜里就看不到了?”这一问题的一些想法(如图2),发现大多数学生认为,因为白天有光所以能看到。殊不知,人眼能看到苹果是因为有反射光进入人眼。学生只“看到”光源照射到物体上的光路,“看不见”物体反射到人眼的光路。因此,在确定探究目标时需要让学生明确:除了有光,还需要有光线进入人眼。这样,物体才能被我们看到。

上述案例中,学生已经知道了光对人眼能看见物体必不可少,但是没有考虑其他因素。教师需要通过实验设计,重构学生的经验。比如自身能发光的物体在黑暗中人眼也看不见吗?自身不能发光的物体在黑暗中适应一段时间后是否能被看见呢?……在明确已有经验后,教师在设计探究目标时就有了更为清晰的方向。通过提前收集学生疑问和调查前概念的方式,明确实验目标,让学生带着需求去探究,会大大提高他们的主动性,从而产生新的疑问和发现,引发学生思考与讨论[2]。

二、优化探究过程——保障学习进阶

1.打破思维定势,重构学习概念,从经验中进阶

每位学生在走进科学课堂之前,头脑中已经有了一定的事实性认知,这些事实会让他们在思考问题时产生一定的思维定势,限制其思考的广度和深度。错误的前概念也会影响学生的思考路径,需要在进阶实验中,进一步重构已有的学习概念。

比如在学习教科版《科学》四年级上册“运动和力”单元起始课“让小车运动起来”时,学生普遍认为力能让物体运动起来,而让物体静止下来只要将原来加在物体上的力移走即可。基于这样的认识,笔者设计了进阶实验“到站小车”(如图3):让运动的小车停在指定位置。学生发现如果在即将到达指定位置时抬起垫片,拉力消失,小车也并不会马上停下来,而是会继续运动一段距离后才能停止。但是,如果直接用手按住小车,小车则会立刻停止。这一实验发现与学生认为的事实(没有力时物体会停下)产生了冲突。

本案例中,笔者从学生已有经验出发,在教材实验的基础上设计了进阶实验——“到站小车”,让学生打破了思维定势,明白没有力时小车还是会由于惯性而继续前进,直到最后因为“看不见的摩擦力”而停止运动。这一进阶实验引发学生的分析,从事实中推理归纳小车停下来的本质,发展其科学思维。

2.尊重学生发现,分析实验现象,从疑问中进阶

在探究过程中教师应充分保障学生学习的自主性,肯定他们的新发现,从而在探究中发现新的问题,开展新的进阶式研究。

如教科版《科学》五年级下册“增加船的载重量”一课中,学生用铝箔纸做了三款不同体积的小船,发现小船的载重量并没有随着体积的增大而增大,与书上的结论“体积越大小船的载重量越大”不一致。于是笔者从这一发现出发,设计了进阶实验,让学生利用不同材料(橡皮泥和铝箔纸)展开对比实验(如图4),以期找到其中的原因。

从学生的发现中设计进阶实验,能够让探究更加充分、思考更为深入。通过进阶实验的进一步探究发现,由于铝箔纸船较软,承受一定的重物以后会发生形变,最大载重量也会随之发生改变。为了验证小船载重量与小船体积之间的关系,学生发现应该选择不易变形的材料(如橡皮泥或更硬的铝箔纸),同时对比过程中垫圈的放置方法也要保持一致。

3.联系生活实际,建构思维模型,从迁移中进阶

科学实验的发现离不开生活的检验,将实验发现与生活实际联系起来可以更好地内化所学概念[3]。但是由于理论并不能完全解释实际现象,需要学生在迁移时深入探究,建立起能够解释某一现象的思维模型,指导解释更多相似的现象。

在执教教科版《科学》三年级上册“水到哪里去了”一课时,为了让学生明白凝结的过程,第一次实验时学生发现冷热两块玻璃片盖在两杯水温相同的烧杯上方,玻璃片上产生的现象不同,冷的一块产生了小水珠。通过这一实验学生发现热的水蒸气遇到冷的玻璃片会变成小水珠。但若实验到此结束,学生可能还难以透彻地理解这一原理,并解释生活中的一些现象[4]:生活中水壶烧水时壶嘴口会出现“白气”,这又是什么原因呢?于是教师出示了一个进阶实验:出示圆底烧瓶,加热里面的水,观察瓶口的情况(如图5)。学生发现在接近瓶口处没有任何变化,但是在距离瓶口一段距离处出现了“白气”。这是因为接近瓶口处温度高,水蒸气看不见摸不着,所以接近瓶口处是水蒸气,但是远离瓶口处温度相对较低,水蒸气遇冷凝结成了液态的小水珠,也就是我们看到的“白气”。

上述案例中,学生通过进阶实验,建构了一个思维模型去解释生活中的类似现象,即热的水蒸气(看不见)遇到冷的物体(冷玻璃、冷空气)会凝结变成小水珠(看得见)。学生利用这一思维模型就能解释水壶烧水时壶口产生“白气”的原因了。

三、科学反思结论——持续探究发展

1.深挖基础实验现象,推理论证结论

通过一个实验马上就得出“结论”是目前科学课堂的常态,但是真正的科学探究需要我们对科学结论进行反思,逐步探究实验现象产生的原理,这不仅能真正提升学生的科学素养,也为今后研究相关问题打下实践基础。

在执教教科版《科学》六年级下册“产生气体的变化”一课时,学生通过实验现象发现,白醋和小苏打反应会产生气泡,但是反应过后,留下的液体到底还是不是白醋并没有深究。基于此,笔者设计了进阶实验:让学生往白醋中一包一包地加小苏打,往小苏打中一小瓶一小瓶地加白醋。学生发现,加入第三包小苏打或第三瓶白醋时,气泡都逐渐减少了,直至不再产生气泡,由此引发思考,原来的两瓶液体里面已经没有白醋或小苏打了。

通过这一进阶实验,学生逐渐明白瓶子里的白醋或小苏打已经消失了,取而代之的可能是另外一种不知名的物质,因为新加入的小苏打或白醋不再与瓶中原有的物质发生反应了。像这样,以真实的实验现象来推理论证科学结论,更有说服力。

2.证实证伪相结合,辩证分析结论

卡尔·波普尔在《猜想与反驳》中提出科学与非科学的界限是:科学是能够证实也能证伪的。一个结论如果可以从正反两面去证明,那就说明它是科学的。很多学生对科学结论缺乏批判意识,不会质疑,因此教师可以加以引导,在科学实验中通过证实与证伪相结合的方式,多角度论证得出结论的科学性[5]。

在执教教科版《科学》五年级上册“光是怎样传播的”一课时,学生仅通过一束光能穿过几张带孔的纸屏便验证了光能直线传播,却不会质疑结论的合理性。于是,笔者采用证实与征伪相结合的方式,设计了进阶实验:将光穿过一段弯曲的不透明吸管(如图6),观察光线是否会从另一端射出[6]。学生发现,光没有从另一端射出。这一实验发现从反面使学生认可了光沿直线传播这一结论的合理性。

证实与征伪相结合的方式能促进学生辩证思维的发展,促使他们从正反两个角度去思考问题,使得结论更加科学合理,更有说服力。

指向科学思维发展的探究实践优化策略,在小学科学课堂中能够牢牢抓住学生需求,明确实验目标,让科学实验有的放矢,大大提高了学习的有效性。在探究过程中,面对实验过程中的新发现、学生思维定势的困扰、所学概念的迁移应用等问题,通过进阶实验串能够得到有效的化解,保证学习质量。最后,对已经得出的结论也需要通过进一步的推理论证,深挖结论的合理性,实伪结合,分析结论的科学性。在一系列的进阶式探究进程中,促进学生模型建构、推理论证和创新思维的发展。因此,进阶实验串是通往具有发展性的、有效性的探究实践的桥梁,能够使学生在探究实践中有目标、有方法、有反思,从而获得知识与能力的增量。

参考文献

[1] 汤春燕.以实验探究促进学生思维进阶:来自科学课堂的探索[J].教育研究与评论:小学教育教学,2022(09):46-49.

[2] 张俊红.设计进阶创新实验 促进学生深度学习:以“地球的绕日运动”为例[J].中小学实验与装备,2022,32(05):19-22.

[3] 吉俊.基于思维进阶的初中物理实验教学设计[J].数理天地:初中版,2022(20):74-76.

[4] 张巍波.指向深度学习的进阶情境实验教学设计与实施:以“探究温度对酶活性的影响”实验为例[J].生物学教学,2023,48(01):56-58.

[5] 徐君玲.对小学生科学实验结论山寨版现象的分析和研究[J].课程教育研究,2014(21):19-20.

[6] 曾晓丽.光的传播相关实验优化[J].湖北教育,2023(1):68-70.

[责任编辑:陈国庆]