小学数学影资源的增值化开发

作者: 刘玉勇

摘 要 影子是一种常见的生活现象,影内容也散布于小学各科教材中。影子的生活化开发价值和跨学段、跨学科的整合需求不容小视。在现有小学数学教材内容结构基础上,整体挖掘、架构、开发影内容,层阶设定影资源开发的目标,紧扣影资源开发的创新实施,在“影”“物”互联、“形”“数”转化和“手”“脑”合创中展开影资源的增值化开发。

关 键 词 小学数学 影资源 学科整合 增值化开发

引用格式 刘玉勇.小学数学影资源的增值化开发[J].教学与管理,2023(35):54-58.

对处于三维空间的人来说,影子将三维物体降至二维,具有神秘感和挑战性。贴合小学阶段孩子们的观察特点,影子可以激发出学生对生活与数学的探索欲望。因此,影子的知识也成为了小学教材的必选内容。如,苏教版《数学》在六年级下册安排了综合与实践课“大树有多高”;有关数学文化和数学史的“日晷”知识也在多个版本教材中有穿插;2022年版数学新课标中,“土圭之法”以主题活动形式对影子予以了呈现,也将会编写在新教材中。

对数学资源的开发,以往比较重视地域资源的实践利用[2,3],相对而言,对教材内容资源整体和深度的关注还不足,对影资源的整体开发还没有。为此,依据2022年新课标精神,需要对影内容进行整体构架,协调并融入各科影资源,进行对小学数学影资源的大视野、全学科关注,以此推动小学生数学核心素养的再提升。因此,对影资源的增值化开发,是指通过对影资源内容和教学的整合、创生,以达到学生数学核心素养的再提升。

一、影资源增值化内容架构

1.影资源的形成分析

小学阶段教学影子的形成方式一般有两种:一种是物体和投影面垂直,另一种是物体和投影面平行,前者在室外阳光投影下常见,是一种实境影资源,后者于课堂教学投影演示中常见,是一种实验影资源。两种成影方式互补,形成了丰富的、显隐兼具的影教学资源。

2.影资源的设计原则

由于影子形成过程中环境变量比较多,因此,结合学生知识储备和学习兴趣,小学影问题的设计要遵循生活、适切、整合、递进和适用的原则。对光源特点(平行光源,点光源)暂不做介绍和区分,设计应重视如下几个问题:物体是怎样的?影子是怎样的?物体和影子的各种关系(如方向、长短等属性关系)是如何的?物和影的关系带来什么样的应用价值?

3.影资源的整体架构

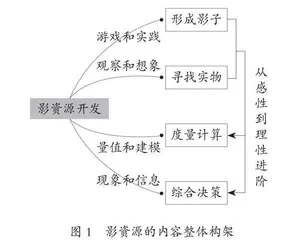

小学阶段影教学资源的增值化开发内容有:借助游戏和实践,通过操作形成静态或动态的奇妙影子;通过观察和想象,以静态或动态影子构造物体寻找实物;基于量值和建模,进行影和物体之间量值属性关系计算;利用现象和信息,对数学问题进行生活或数理上的综合决策。

图1整体结构了影资源开发的基本策略和核心内涵。其中,“形成影子”是通过游戏和实践,实现对生活中影子的初步感知与发现,可以用作低年级幼小衔接;“寻找实物”是通过观察、思考和想象,实现数学中影子的生活化理解,利于低中年级学生理解数学中的影子;“度量计算”是通过量值和建模,立足影子和实物的关系分析,实现中高年级学生规律性关系的运算、推理和验证;“综合决策”是利用现象和信息呈现,立足问题综合解决和策略深度优化,达到高年级小初衔接的进阶发展。影资源的整体内容结构从感性到理性,从现象导向到问题导向,从抽象、推理到思维建模,持续推进并不断增值。

图1 影资源的内容整体构架

二、影资源增值化目标定位

对照上述对影资源内容增值开发的架构,与影子教学有关的整体教学目标设定如下:

目标1:通过实操或体验,掌握“物到影降维”的策略。在小学阶段,这部分内容是教学的重点和奇趣点,也是影子问题走向数学化经验的基点。例如,通过设计和玩手影游戏,提升学生立体图形平面化的能力,让学生在实践中用数学的眼光观察现实世界。

目标2:通过想象和构造,形成“影至物升维”的能力。通过影子逆向猜想重构物体原来的空间形态,并用自己喜欢的方式表达和呈现。例如,根据静态投射出的影子,猜测被投影物、图形的多维空间状态。

目标3:通过推理和计算,促进影思维的有效迁移。在计算物体实际长度或影的长度时,感受影资源数量间量的变与不变,形成数形模型。例如,“大树有多高”一课,通过影和实物的比例关系求出大树高度,用影知识迁移出学生解决这一类问题的思考,并融合比例尺知识的理解,形成数学化的问题解决策略。

目标4:通过化整和优化,实现影信息的提取利用。将所挖掘的影子信息和其他信息整合,跨学科解决更多的综合性问题。例如,通过影子的变形和深浅,判断阳光下水管的漏水点位置,融合数学、科学与劳动知识,提升学生问题的综合分析和综合判断能力。

以上目标设定从直观到抽象,从跨学段到跨学科,充分体现整体性和进阶性;将数学思维和数学实验结合,实现育人价值转化的多重意蕴[3]。同时,小学阶段对影资源的开发,要结合年级段,针对学生的生活经验和各科已学的知识经验及技能储备,形成适合学生的内容结构序列,让影资源开发和实施有统筹、有层次、有融合。

三、影资源增值化实施的实践策略

1.设计与影相关的感性素材,培养小学生“影” “物”互联能力

由于投影中物体和影子都具有直观的特点,因此,内容设计和教学实施当然都要重点抓好两者“形”的关系,要关注“影”与“物”在空间维度上的升和降;还要关注要求上的深与浅。教学中,要重视提高学生观察、想象、猜想、验证等能力,真正提升学生“物找影”与“影猜物”的空间维度转化能力。

(1)猜想影子“降维”前的物体形状

通过影子的呈现猜想原来的物体是什么形状,这是影子的最神秘和诱人之处。学生遇到影子,首先会想:这是什么物体的影子呢?为此,我们可以从静态和动态两个角度开发和解读影教学资源。

①一个静态影子的多元判断。静态影子是课堂常见的影资源。例如,图2从是正面投影得到的多边形影子。教师让学生通过影子的形状猜测物体原来的样子,通过二维影像推测二维或三维物体原来的样子,可以充分激活学生的空间想象力。

图2 静态:正视一影猜多物

以图2教学为例,教师可以问:“这影子的背后藏着的可能是什么样的物体呢?”除上述部分复原呈现的形体外,学生的猜测还有很多,也没有唯一答案,这或许就是影资源带来的思维发散之妙。学生可能回答:可能是门窗一类的实际物体,也可能是平面类的物体,还可能是立体状的形体……学生的想象在此可以多“飞”一会儿。从观“影”到猜物,当然还需要验证,可以组织学生通过动手剪、拼,或者用可塑形材料(萝卜、土豆、橡皮泥、面团等)制作立体物体。“物找影”验证,也可以通过绘制二维或者三维透视图进行空间想象推理,还可以让学生用数学语言描述或补充。之后,继续追问:“为什么不同物体的影子都是一样的?”学生分别投影展示作品,再进行理性分析,分享和争鸣。学生验证自己投射的影子是否和原来影子“一样”时,也蕴含着对初中“相似”概念的生活化启蒙。

影子的呈现不一定是二维的面,还可能是一维的线(直线、曲线)或线条结构的二维面的框架(此时的面类似透明或半透明状态)。线条间的组织结构可以是多样的,除了基本形体框架,也可以随机弯曲,可以是上下、前后或左右穿插的线条,甚至可以是有趣的线条人等造型。如图3所示,投影出现了框架线条(这里因空间距离远近产生投影上的深浅、透视变形暂不考虑),那么,这个物体可能是二维平面的框架图形,也可能是三维立体的框架,此处可供想象和挖掘的空间特别巨大。

图3 静态:线条影子的多元猜想

②多个关联影子的动态猜想。影子的运动可以让学生对数学产生新认知。当一个平面物体的影子朝一个方向动态变化,其实也蕴含着很多数学中的奇妙。例如,图4是一个很小的平面的正十二边形,拉动光源,让影子产生大小变化。教师问:“看了三个影子,你有什么发现?”学生会认为最小的正十二边形很像一个圆。这时,正十二边形的边逐步缩小,好像一个个靠着的点,正十二边形就接近圆的样子,这里不仅体现出极限思想,让学生感受到圆的曲线其实是一个个点靠近组成的,还能感悟出“点”是构成几何图形的基本元素,贯穿点动成线(直、曲)的原理,在逐步逼近圆时也融入了微积分思想。对于多边形的外角和,则可以将多边形投影缩小为一个小点(近似于角的顶点),延长外角边线,而所有外角所形成的图形就是一个周角。

图4 动态:运动影子的极限变化

静态的影子可以猜想出众多的“源”物体,多个相关联的连续的影子可以提供更多的信息,可以更准确地构建出原来物体的样子。物体在连续旋转投影时,影子也跟随变化,学生自主选择几桢关键影子,记忆组合,逐步推想出该投影物体的样子,很具挑战性。例如,可以有序慢慢旋转一张纸并投影,影子出现的可能是线,也可能出现面,学生通过变化的影子逐步构造出长方形纸的更精准的样子,再让学生将这个长方形画出来,重点关注长宽之间的关系。当然了,教师可以将纸资源增值,用同样的纸加厚,变成一沓纸,继续这样的游戏,还可以将长方形硬纸快速旋转,感受平面在转换成立体过程中影子的动态变化,培养学生空间想象能力和数感、量感的融合力。

(2)利用影子呈现特点协助关联判断

①利用影子促进线、面融合能力提升。不透明实心物体的投影,一般视觉上会优先关注面;而框架型物体的投影则会优先关注于边。实际上对影资源抽象分析时,要形成“面中有线,线中有面”的观察习惯。线是构成面和体的基础,作为框架结构立体图形,线、面沟通中,线的分析更为重要。例如,从影子向三维框架物体的复原中,用空间想象给影子加上前后有纵深感的虚、实线,就可以构造形成三维线条结构的形体。再如,由一个由七巧板组成的“鹅”形投影(如图5),学生根据原始七巧板内部图形特点和内部图形数量,通过空间想象利用补线就可以逐步解决。

图5 七巧板还原

②利用影子提高方向和位置的辨识力。利用影子可以将一些有类似形态特点的物体进行快速区分。如苏教版《数学》二年级上册的“观察物体”一课:四个小朋友分别站在猴子的前、后、左、右四个不同方位,为小猴子各拍了一张照片。请将拍摄的照片和对应的拍摄者用线连起来?笔者认为,如果像图6这样将猴子实物的投影呈现出来,让学生进行辨识是从哪个角度投影的,更能帮助学生从整体出发捕捉到所观察物体的线、面特征,提升他们快速抓住特点观察物体的能力。

图6 “观察物体”的教材资源创新

③利用影子让生活与数学结合更紧密。上述对影子的观察都是基于课堂的,实际上,生活中一些小问题也能体现影子辅助判断的价值,如“拇指测影法”是居住在西藏一些偏僻牧区的人们测时间的方法。生活中的“影”稍加改造和数学化就能形成如图7这样的问题,结合生活经验,将影子与时间的判断融合,通过影子的长短和角度得出大概时间。若将此影资源再挖掘,可追问:“如果你就是这个观察者,站在同一地点,观察同一棵树,你能大概确定观察者此刻面对的大概方向吗?”可以如图8这样,上午观察并标注影子一段时间内的顶点位置(分别是西、东),连线“西”“东”两点,并画出它的垂线,上面则为北、下面为南,由此确定出四个方向。若将图7和图8结合,那么就可以引发更多的思考。

图7 利用影子估计时间

图8 利用影子确定方向

2.设计与影相关的理性问题,培养小学生“形” “数”转化能力

(1)运用影子计算解决生活对策问题

进入小学高年级,在学习、掌握基本图形和比例等知识后,学生对影子的认识将进入图形化和数理化阶段,在模型建构的基础上,对影子感性的解读也逐步走向抽象和理性。如苏教版《数学》六年级下册安排了“大树有多高”综合与实践课,让学生通过分组测量、记录,再利用“同一时间、同一地点,物体长和对应影子长的比值一定”计算出大树的高度。当然,也可以继续挖掘这里的影子资源,例如,“树靠墙比较近,造成影子一部分投在地面,一部分投在墙上”,教师再给出必要的数据,要求算相关长度。这样的“影”问题师生都可以提出和开发,可以作为自主探索的主题作业进行实践。类似的复杂问题会在初中的“相似测高”“斜坡影子问题”中再进行深入探讨。