语文主题性学习任务结构化设计的应然样态

作者: 刘茂勇

摘 要 《义务教育语文课程标准(2022年版)》强调“增强课程实施的情境性和实践性”,提出建构“学习任务群”的新要求。作为一线语文教师,应当用好现有教材资源,积极开发主题性学习任务。在设计主题性学习任务时要放眼全局,以结构化理念对任务主题、驱动任务、探究形式、评价方案等要素进行整体建构,并对每个要素的内部结构进行精细安排,从而形成“由外而内”的具有内在逻辑性的任务设计体系,最终实现以结构化的学习任务促进学生核心素养发展的目标。

关 键 词 小学语文 主题性学习任务 结构化 任务主题 驱动任务 探究形式 评价方案

引用格式 刘茂勇.语文主题性学习任务结构化设计的应然样态[J].教学与管理,2022(29):33-36.

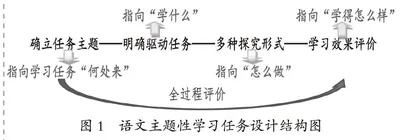

随着新课标的出台,语文主题性学习任务成为当下研究的“热点”。近期在听这类课的时候,笔者特别留意学生的学习效果,经常在课后询问他们在课堂上学到了什么,不少学生“东一榔头西一棒”,只能说出一些“碎片化”的信息。虽然语文学习活动是由无数“碎片”建构而成的,但如果我们不能将这些“碎片”形成一种具有内在逻辑并具有整体感的“结构”,那这些“碎片”也就失去了存在的意义。“当知识以不利的方式组织的时候,知识持有者就可能在大量掌握某领域知识时,无法将其应用于解决相关的现实问题中去。”[1]为了让学习变得更有意义,便于学生综合运用,结构化设计就成为必要。语文主题性学习任务设计的结构化是指以大主题或大任务为中心,将零碎的学习任务以一种符合知识体系的逻辑方式进行分析、整合和开发,使之形成具有明确的主题、任务、探究形式和效果评价等要素的结构化样态。它既是语文主题性学习任务设计的一个手段,也是学习任务设计的目标,能从根本上改善学生的语文学习方式,助力学生结构化思维的形成。语文主题性学习任务设计具体包含以下几个要素:

统编语文教材的编排具有一定的体系,我们在进行任务设计时,需要依据新课标理念,立足学生核心素养发展需求,充分用好现行教材,形成符合学生认知规律的任务方案。那么,如何运用现行教材进行结构化的任务设计?下面笔者就从任务主题、驱动任务、探究形式、效果评价方案等方面进行深入探讨。

一、任务主题结构化

语文学习任务的主题是学生学习的“方向”,是实现课程育人的关键所在,任务主题结构化直指学习主题“如何定”这一实质性问题。新课程标准提出:“设计语文学习任务,要围绕特定学习主题,确定具有内在逻辑关联的语文实践活动。”[2]因此,我们可以将文本中那些静态的文字,用发现、整合、建构的眼光进行提炼,使之成为灵动、充满活力的任务主题。就现行统编语文教材来看,其内在编排具有“双线组元、循序渐进”的结构特点,每个单元也有相应的学习主题。因此,我们不妨从学段任务主题的阶段性与发展性、单元任务主题的融合性与条理性来进行任务主题的结构化探究。

1.学段任务主题:阶段性与发展性

小学阶段任务主题设计需要依据各年级段的教材特点,建构符合低、中、高年级学生认知特点的任务主题,体现任务主题的阶段性与发展性。针对当前教学实践中出现的任务主题程式化、缺乏吸引力等现状,我们可以抛开“特殊性”,采取“普遍性”的研究策略,从统编语文教材整体入手,从各年级选取一些具有典型性的语文学习任务主题,具体见表1:

由上表可见,虽然各年级段的知识与能力要求侧重点不尽相同,但总体呈现由单一知识与能力向综合性知识与能力发展的趋势。低年级段的任务主题以单项行动为主,主要聚焦于某一单元的单一知识,着重训练某一方面的能力,注重激发学生探究兴趣;中年级段的任务主题以前后联动的知识与能力为主,聚焦于某一单元的知识体系,注重前后单元的相互关联;高年级段的任务主题则以多方联动为主,聚焦于大单元主题重组与跨学科学习,属于新课标所提的拓展型学习任务群,需要运用其他单元所学习知识解决问题,注重学习能力的迁移与整合。教材中还隐藏着许多有待开发的主题性学习任务,由于篇幅有限,我们就不再一一列举。

2.单元任务主题:融合性与条理性

上述主题任务属于相对宏观的安排,为语文主题性学习任务指明了大方向,下面我们沿着这一大方向,进入六年级上册第二单元,以微观的视角,从其内在的条理性与融合性来探讨单元内部的结构化呈现方式。这是一组以“革命岁月”为主题的课文,由于学生与那段革命岁月之间存在着明显的“时空”隔阂,导致学生对革命英雄形象理解的浅表化、脸谱化、陌生化,于是我们将本单元的人文主题“重温革命岁月,把历史的声音留在心里”与语文要素“了解文章是怎样点面结合写场面的”相融合,提炼出“重温红色场景,传承革命精神”这一单元任务主题,其中“重温红色场景”指向“文章中的场面描写”,“传承革命精神”指向“把历史的声音留在心中”。这样的主题,实现了语文要素与人文主题的真正融合。

在确定单元学习任务主题之后,还需要根据本单元的课文内容确定每一课的学习任务主题,以便形成一个具有“支架”作用的单元整体性任务,这些任务具有内在的条理性与逻辑性,表2详细列出了本单元几篇课文的任务主题:

从表2中不难看出,这组课文的内容涵盖了中国革命的几个重要时期,五个相对应的子任务主题,实际上也体现了这一时间线索,它们从不同角度、不同年代展现了令人热血沸腾的红色场景。这些具体可感的小主题建构了一个本单元的大主题,生动体现了学习任务主题内在的融合性,形成了一种能给人带来启迪的结构化样态。

二、驱动任务结构化

在确定了生动且富有吸引力的学习任务主题后,我们要借助具有时代感的语用情境,将任务主题融合到语用情境之中,形成驱动任务结构,它直接指向学生“学什么”这一目标。有时我们会把“问题”与“驱动任务”简单地画上等号,其实驱动任务并不是一个简单的问题,而是能把学生学习兴趣“钩出来”的一种具有结构化样态的工具与方法,它就像一座座“桥梁”,联通了学生的已知(文本)与未知(真实语用)。正如格兰特·威金斯与杰伊·麦克泰格所说:“如果某些问题看起来是真实的且与学生相关,就可以帮助学生对所学知识达到更系统、更深入的理解,可以让学生投入其中。”[3]

我们通常所说的驱动任务是指主驱动任务,如果单纯从主驱动任务来看,也许难以看清它的结构化表征,但是当我们将它细化为若干个与课文学习任务相关联的子任务后,它们内部“纵进横联”的结构化关系就会清晰地呈现在我们眼前。这一结构化关系主要体现为子任务纵向轴上的“递进”与横向轴上的“关联”。以《狼牙山五壮士》一课为例,我们在进行这一主题性学习任务设计时,切不可脱离课本这一最佳学习素材,另起炉灶,而应关注课文学习的具体要求,尤其是课后有针对性的习题。据此,这一课的驱动任务应包含主驱动任务与子任务。子任务及其相对应的子问题是根据语文学科的学习要求安排的,它们均为完成主驱动任务——写颁奖词建构基础。表3呈现了各项驱动任务与相关要素的关系:

王荣生教授认为:“‘表层编码’‘篇章格局’和‘情景模型’,是‘阅读理解’的三种表征,揭示出‘为阅读而阅读’和‘从阅读中学习’这两种阅读观的实质性差别。”[4]这样的任务体系也恰好体现了阅读理解的三种表征。另外,我们还能从中发现,这篇课文驱动任务中的子任务的学习难度具有递增特点,如果我们再将其与课后的习题联系起来看,就能发现这两者之间还存在相互对应的关系。于是,综合来看,在驱动任务引领下,这些子任务与课文阅读、课后练习之间形成一个相对稳定的结构化样态。

三、探究形式结构化

虽说学无定法,每个人的学习方式不尽相同,但是在进行主题性学习任务探究过程中还是有一些共性的方法值得总结,尤其是建立结构化的探究形式,更加具有现实意义。因为语文主题性学习任务具有一定的挑战性,仅靠单一的探究方式恐难以完成,此时就需要采取一种结构化、体系化的探究方式,来提升学生的学习效能。这些结构化的探究形式,我们仍可以从横向与纵向两方面进行深入阐述。从横向轴来看,探究形式主要是指根据主驱动型任务下辖的子任务的难易程度,来采取相对应的探究方式。我们仍以《狼牙山五壮士》一课为例,探讨其探究形式与子任务是如何相对应的。

第一个子任务是“读课文,炼提纲,讲故事”。这个阶段从学习内容来看,更多的是对课文内容的再现,基本上以低阶思维能力为主,学习难度相对较小,因此靠学生个人的自主学习就能基本完成任务。

第二个子任务是“品语句,知心理,悟品质”。这个阶段聚焦于对课文内容的理解,仅凭低阶思维已经不能完成,需要借助高阶思维能力,并且通过自主探究与小组合作探究相结合才能完成。特别是对五位英雄的心理分析,可能会出现学生个人认知的偏差,此时采取互学互助能更加准确、全面地了解五位英雄当时的心理活动,进而提炼人物精神品质。在小组式学习中,一群人的想法在交流中互相碰撞,就可以实现“n+n>2n”的学习效果,促进思维向纵深发展。

第三个子任务是“知群体,晓个人,相结合”。这一任务的学习已经从课文的表层编码走进了文章的篇章结构,难度越来越大,此时的探究越来越接近本节课的主驱动任务:为五位英雄写一段颁奖词。写颁奖词,需要一定的超学科知识,借鉴中央电视台“感动中国人物”的颁奖词,以此为范例,再结合课文内容,从英雄的关键事迹、人物精神、读者感受三个方面进行提炼,形成一段叙述、议论、抒情相结合的颁奖词。这一过程需要进行小组合作,集思广益,共同完成。

从纵向轴上来看,随着子任务难度不断递增,所采用的探究方式会越来越丰富,除了我们经常采用的个人独立思考,还需要采取小组合作,借助外部资源的学习等方式。这些方式的变化体现了知识与技能建构的规律,从多个角度促进学生深度学习的发生。由自主学习到合作探究,再到借助外力,这是较为常见的探究形式。对多样的主题性学习任务时,教师可以根据不一样的探究任务,进行适当的调整,以便能适合多样的学习任务。

四、评价方案结构化

美国教育家斯蒂金斯认为,任何课堂教学的质量,最终取决于那里所运用的评价质量。语文主题性学习任务也不例外,因为这一任务最终是要“开花结果”的,开什么“花”,结什么“果”,这些都离不开学习过程中的评价。就以往的评价方式来看,更多集中于过程性评价与结果性评价。不可否认,这些评价确实改善了学生学习方式,提升了学习质量,但是我们还需要从立体建构的角度来充实这根已有的评价轴线,在纵向轴上嵌入学习内容评价与学习方式评价,形成“一纵两横”的评价体系,进一步提高评价的针对性与实效性。

对照前文表3来看,可以将学习内容评价与学习方式评价放置在每一个子任务之中进行,将任务评价表前置,以“评”引“学”,以“评”促“学”。表4是结合《狼牙山五壮士》一课,围绕评价轴线上的学习内容与学习方式而设计的评价体系,表内具体呈现了本课的主题性学习任务评价指标。

透过这样的评价设计,我们还能发现其“深层结构”,即学习内容评价主要指向认知评价,学习方式评价则指向元认知评价。“在认知阶段,学生会对学习对象产生主观的认识和评价,而元认知阶段,学生则会对自己学习知识这一过程进行评价,属于批判性思维。”[5]元认知评价是我们在建构评价体系时,常常会忽视的一种评价方式。只有从元认知方面进行学习评价,才会通过评价提醒学生关注自己的学习效果,为学生提供审视自己学习的机会,进而从根本上改进学生的学习方式,促进学习效能的提升。

结构化虽然不是一个新词,但是当它“遇见”语文主题性学习任务之后,就会给我们的教学设计带来新的挑战。正如王宁教授所说:“教师是目标的确定者,是任务的设计者,是过程的推动者。这是一个比过去更为艰巨的任务。”[6]结构化作为语文主题性学习任务设计的应然样态,它应该有更为丰富的内涵,本文所探讨的仅是基于个人认识与理解的一些方法,在具体实践过程中,还需要不断验证、改进,希望此文能给大家带来一些启发,实现从不同的路径建构主题性学习任务的结构化样态这一目标。

参考文献

[1] 杜蒙,艾斯坦斯,贝纳维德.学习的本质[M].杨刚,等译.北京:教育科学出版社,2020:54.

[2]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:3.

[3] 威金斯,麦克泰格.追求理解的教学设计[M].2版.闫寒冰,宋雪莲,赖平,译. 上海:华东师范大学出版社,2019:122.

[4] 王荣生.阅读教学教什么[M].上海:华东师范大学出版社,2019:7.

[5] 刘茂勇.有序思维:促进学生高阶思维生长的良方[J].语文教学通讯,2021(09):72-74.

[6]《语文建设》编辑部.语文学习任务群的“是”与“非”——北京师范大学王宁教授访谈[J].语文建设,2019(01):4-7.

[责任编辑:陈国庆]