自恋与抑郁在农村学生自我同情与幸福感之间的中介作用*

作者: 杨雨露

[摘 要]在积极心理学中,自我同情与幸福感被视为有助于提升学生心理健康的重要因素。然而,我们对自恋与抑郁在这种关系中的角色尚不清楚。本研究在十个月里对541名农村初中学生进行了三次追踪调查,使用了自我同情量表、自恋人格目录、自评抑郁量表和主观幸福感量表。研究结果显示:自我同情、自恋和抑郁与幸福感均有显著关联。自我同情不仅直接预测了幸福感,还通过自恋和抑郁的中介效应间接预测了生活满意度。这表明增加学生的幸福感和自我同情可能有助于减轻学生的抑郁情绪。

[关键词]自我同情;幸福感;自恋;抑郁;农村学生

学生是社会和国家的重要资源,他们在家庭中被视为重要的成员,也是国家的未来建设者。因此,我们需要关注他们的增长、健康状况以及整体福祉。研究已经显示出,孩子们的幸福感越高,他们的健康状况、学习能力和情绪素质越好,表现也越出色[1]。幸福感,被视为心理运行和体验的最佳状态,随时间推移基本保持稳定,包括享受(寻找快乐,远离痛苦),生活满意度(对生活的意义和目标的认知判断)和评估(对自己情感和感觉的评估)等三个部分[2]。一种观念是主张从底层出发,形成的观点,即幸福感是依赖于生活中引发愉快和不愉快经验的各类事件和状况的。从该观点来看,积极或愉快的体验将导致幸福的感受,并且,他们的体验越积极他们的幸福度就越高。

最新的研究关注于自我同情与幸福感之间积极相关的部分,它们被看作是自我同情态度的潜在优势(包括乐观,积极心态以及聪明才智等)。自我同情并非反映自我评估,而是个体在面对失败和痛苦时采用的积极情绪调节策略,以及对情绪激发的反应,由包括以下三个主要部分构成[3]:自我善意(即,对自身表现出宽容的态度,而非自我批评);普世体验(即,将痛苦视为人类共享的而非自己独有的体验);正念(即,愿意以接受的心情来面对痛苦的体验)。自我同情能够减轻个体的负面情绪,被看作是推动心理健康的核心因素[4]。一些研究已经发现,自我同情被视为幸福感的重要预测因素。根据自我同情理论,自我同情被视为一种防护机制[2],它有助于个人在逆境中调整心灵平衡,推动情绪的稳定[3]。一些研究结果表明,自我同情在痛苦的时段是一种积极的心理资源,与个人抵抗困难和压力的能力有关,例如创伤后压力障碍[5]。实际上,自我同情的存在与积极的自恋心以及更强的自我能力感有关[5],因此,个人在面对负面事件的时候能够保持更好的心理健康状态。Neff等人的研究报告显示,自我同情与个人报告的幸福和乐观程度有显著的积极关联[6],同时,自我同情程度高的人比同情心较低的人报告的幸福感更强烈[7]。史超凡等人的研究也提出了自我同情与青少年心理健康之间有预测性的积极关联[8]。总的说来,这些研究提供了初始证据,表明自我同情与个人主观幸福感以及积极影响呈现出积极的关联。因此,我们做出假设1:自我同情与学生的幸福感呈现出积极的关联性(H1)。

除自我同情外,自恋也是影响幸福感的关键因素之一。自恋,被看作是普遍的人格特质,主要表现为以自我为中心、对他人意见超敏等特点[10]。在早期的研究中,自恋主要被视为一种病理学的单一维度。然而,现在人们已经认识到,除了不健康的维度,自恋也存在健康的维度[11]。一些研究发现健康的自恋与幸福感之间存在正相关[11][12],不健康的自恋与幸福感呈负相关[13]。这主要取决于对自恋的定义以及数值量表的选取。该研究依据“自恋理论”[10],将自恋视为每个人都有的一种普遍的健康态度,尽管每个人在不同的时间段的自恋程度可能有所不同,但都属于正常现象。研究发现,自恋能够保护个体免受心理困扰,对个体的幸福感也有正面影响[14]。比如,有研究表明自恋与自恋的不稳定和脆弱的自我观念有关,而更高的幸福感则可能预示着自恋程度的提高[15]。同时,Wang等人的研究表明,自恋反映出个体无精神障碍,是心理健康状态的表现[16]。因此,自恋和幸福感之间主要存在积极关系。

与此同时,健康的自恋被解释为一种人格特质的表现。具有自恋特征的人可能核心的自我观念也是脆弱甚至是消极的[11]。这就解释了为何自我同情会对自恋有负面影响[13][14]。比如,自我同情需要宽容自我,认识到自己的经历是普遍人类的共有之处[14],然而,自恋的保护性行为和承认共享经历的想法截然不同[15]。因此,自恋本身可能对心理健康产生负面效应。因此,我们假设自恋可能在自我同情与学生幸福感之间起到中介作用。因此,我们提出假设2:自恋在自我同情与学生幸福之间发挥中介作用(H2)。

另外,抑郁的存在也可能调解自我同情与心理健康的关系。抑郁,是一种以持续心情低落为特征的情绪状态[16]。在Sola-Carmona等人的研究中,他们发现抑郁和心理健康可能并无显著差异[17]。然而,大部分研究都认为,幸福感与心理健康存在显著关联,而心理健康与抑郁程度呈中度负相关[18],即抑郁症状确实对幸福感构成挑战。因此,增强积极心理暗示,提高应对负面情绪的能力,可以积极影响幸福感并提高心理健康[16]。因此,抑郁程度较低的人通常具有更好的心理健康。另外,研究发现,自我同情与抑郁存在负相关[18]。由于自我同情包括对自我痛苦的敏感和理解,与幸福感的积极关联,并且可能补救抑郁的负面影响,可以认为,自我同情可以减少学生的抑郁症状,从而提高学生的幸福感。这说明抑郁可能调解了自我同情与幸福感之间的关系。

关于自我同情与抑郁之间的关系的研究并不多。自我同情可以帮助防止出现抑郁和焦虑等消极状态,同时也有助于提高承受压力的能力和心理韧性[5]。当自我同情心增加时,心理健康水平也有显著提升[8]。在任凌雪等人的研究报道中,他们发现具有抑郁症状的人表现出较少的自我同情心[18]。具有较高程度自我同情的人,抑郁症状和焦虑程度较低,同时提升自我同情对来自贫困背景的本科生的心理健康有益[9]。同样,自我同情对消极认知风格的积极影响,有助于抑郁情绪的缓解[18]。更确切地说,以上研究都发现自我同情与抑郁之间存在负相关关系。因此,我们提出假设3:抑郁在自我同情和学生幸福感之间起到中介作用(H3)。

一、方法

(一)被试

试验样本由七星区两个乡镇中学的306名学生构成。在教师的协助下,我们随机挑选了15个班,由各班班主任负责统一收集问卷。问卷是在学生的周末休息时间,由各班班主任向家长群发放的在线答卷填写链接(使用问卷星工具),并由家长督促学生完成问卷填写(试验目的和用途已明确告知试验者及其监护人)。我们在问卷中设置了筛选标准,在后期的数据清理过程中,我们发现有5名被试者未通过检验题的测试,4份问卷存在缺失值,有3份样本的回答时间少于3分钟,有7份问卷连续超过5个题的答案相同。将这些问卷剔除后,最终的有效样本为287份,问卷的有效比例约为93.79%。试验者提供了他们的人口统计学信息(性别、年级和年龄),并回答了涵盖自我同情、抑郁、自恋和幸福感四个维度的所有问题。其中,7年级的学生有111人(占比38.67%),8年级的学生有97人(占比33.80%),9年级的学生有79人(占比27.53%);男性学生有115人(占比40.06%),女性学生有172人(占比59.93%);参与者的平均年龄为13.12岁(标准差=1.93)。

(二)研究工具

1.自我同情量表

采用陈健等学者修订自内夫所编制的自我同情量表[19],该量表由六个组成部分组成:自我宽容、自我判断、普遍人性、孤立无援、接纳当下和过度认同。问卷使用5分制计分(从1=“非常不符合”到5=“非常符合”)。本研究中,该量表的Cronbach's α为0.872。CFA结果显示,χ2/df=2.954,TLI=0.883,CFI=0.915,RMSEA=0.124,表明量表构建有效性良好。

2.自恋型人格量表

使用周晖等编制的自恋人格问卷[20],问卷共包括34个题目,由权欲、优越感和自我欣赏3个维度组成。问卷使用五分制计分(从1=“非常不符合”到5=“非常符合”),总分越高代表被试的自恋人格倾向越高。本研究中,该量表的Cronbach's α为0.913。CFA结果显示,χ2/df=3.137,GFI=0.912,TLI=0.910,RMSEA=0.078,该量表结构的构建效果良好。

3.抑郁自评量表

使用Zung(1965)编制的抑郁自评量表中文版(Depression Anxiety Stress ZTale,DASS)[21]。该量表由20道题目组成,用于评估过去一周抑郁症状。采用了五点李克特量表(从1=“非常不符合”到5=“非常符合”),得分越高,就显示被试者抑郁情绪水平越严重。本研究中抑郁水平量表的Cronbach's α系数为0.845。CFA结果显示,χ2/df=2.753,TLI=0.960,CFI=0.954,RMSEA=0.070,表明该量表良好的构建有效性。

4.幸福感量表

使用由段建华(1996)修订的总体幸福感量表[22],包括18题项6个因子(依次是对健康的担心、精力、对生活的满足和兴趣、忧郁或愉快的心境、对情感和行为的控制、松弛与紧张)。采用五点李克特量表,范围从1(非常不符合)到5(非常符合)。该量表的Cronbach's α系数为0.874。CFA结果为:χ2/df=2.780,TLI=0.973,CFI=0.974,RMSEA=0.112,显示出良好的构建有效性。

(三)数据处理

运用SPSS27.0和Amos26进行数据分析,利用了最大似然估计(MLE)方法。为了探究变量间的联系和衡量变量与潜在结构之间的关系,我们使用了一种多元统计分析技术——结构方程模型(SEM)。首先,我们进行了变量的描述性统计,并利用验证性因子分析(CFA)来审验测量模型。其次,我们探讨了自我同情感、自恋、抑郁等与幸福感的相关性。然后,我们参照模型适应度的标准值来评估测量模型的适合效果:RMSEA<0.08,CFI>0.90,TLI>0.90,GFI>0.90,SRMR<0.08[23]。我们运用结构方程建模(SEM)来探索自我同情感对幸福感结构的影响。最后由我们使用SPSS 27.0来检验中介效应与直接效应。

(四)模型拟合度检验

我们利用验证性因子分析(CFA)来检测包含四个相互关联的潜变量的测量模型:学生的自我同情感、自恋、抑郁状态和幸福感。最终模型的适应度良好:χ2/df=3.284/145,GFI≈0.913,CFI≈0.899,TLI≈0.911,1,RMSEA≈0.070,SRMR≈0.079。然而也有学者警告说,在处理实际数据时,不应过于严格地解读这些用模拟数据生成的值[15]。

三、结果

(一)共同方法偏差检验

由于本研究的数据全部来源于被试的自我报告,可能存在公共方差偏差,这可能会对我们的数据收集产生负面影响。因此, 我们采用了Harman的单因素检测方法进行公共方差偏差的后检测。本研究结果显示,所有因子的特征值均大于1,旋转后第一个因子解释的变量为32.24%,低于40%的标准阈值,说明在本次研究中公共方差偏差问题并不严重。

(二)变量描述统计和相关分析

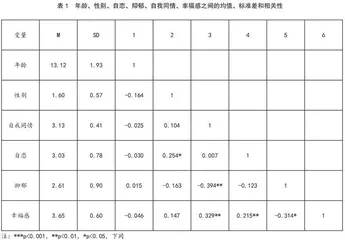

表1显示了所有变量的均值、标准差和相关系数。抑郁程度(2.61±0.90)和幸福感(3.65±0.60)维度的均分揭示了本次调查样本中学生的心理健康状况总体上是相对健康的。另外,我们发现,幸福感与学生的自恋和自我同情程度呈现显著的正相关关系;而抑郁程度与自我同情程度和幸福感呈现显著的负相关关系;自恋和抑郁程度以及自我同情感之间的相关性并不显著。这些发现暗示,抑郁程度、自恋和自我同情,共同作用于幸福感。鉴于性别和年龄与幸福感关联并不显著,我们在后续的中介效应测试中并未加入这两个因素。

(三)模型拟合度检验