人格特质对高中生睡眠质量的影响:焦虑和抑郁的中介作用

作者: 郑丽玲

摘要:为探讨人格特质对高中生睡眠质量的影响,特别是焦虑和抑郁在其中的中介作用,采用艾森克人格问卷、焦虑自评量表、抑郁自评量表及匹兹堡睡眠质量指数量表对广东省深圳市某高中754名高一学生进行问卷调查。研究发现,神经质和精神质与睡眠质量呈正相关,外向性与睡眠质量呈负相关;焦虑和抑郁在神经质、精神质和睡眠质量之间起部分中介作用,在外向性和睡眠质量之间起完全中介作用。这一研究揭示了高中生群体中人格、焦虑、抑郁和睡眠质量之间的复杂关系,为深入理解睡眠问题的发生机制提供了重要线索,为促进高中生心理健康和改善睡眠提供了有益的参考。

关键词:人格特质;焦虑;抑郁;睡眠

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2025)02-0015-05

一、引言

睡眠是人类最基本的生理需求,中学生的身心健康、学习效率等和睡眠的好坏密切相关。研究发现,睡眠问题不仅会通过增加学习焦虑、加剧学习倦怠等影响学生的学业表现,还会破坏个体的情绪调节能力,增加中学生出现抑郁、焦虑和自杀的风险[1-6]。2009年和2020年青少年心理健康状况的年际演变表明,十余年间中学生睡眠不足的现象日趋严重[7]。睡眠问题已经成为影响中学生健康成长的一个不容忽视的问题。

不同个体之间的睡眠质量存在差异,这些差异受多种因素的影响,包括生活方式、环境因素和人格特质等。人格特质作为一个重要的个体差异因素,一直以来备受研究者的关注。情绪不稳定的个性特征是诱发或加重睡眠问题的重要因素,这一点已经在许多研究中得到证实[8-11]。尽管过去的研究已经揭示了人格特质与睡眠质量之间的关系,然而,在高中生群体中,这种关系可能更为复杂和敏感。特别是焦虑和抑郁,作为高中生普遍存在的心理健康问题,是否能够作为人格特质与睡眠质量之间的中介变量,尚未得到充分的阐明。

人格特质通过塑造个体对事件的感知、应对方式和认知风格,从而影响其情绪体验。这些影响可能在长期内形成习惯化的情绪反应,对个体的心理健康产生深远影响。比如,高神经质的个体更易陷入焦虑、不安和沮丧情绪,对生活中的压力和负面情境更为敏感,情绪波动较大[12]。相反,外向的人更容易体验到愉悦和兴奋情绪,幸福感更高,他们通常更能适应社交场合[13-14]。焦虑和抑郁与睡眠问题密切相关,常引发入睡困难、夜醒频繁、早醒等问题,而不良的睡眠状况也会加剧焦虑和抑郁,形成恶性循环[15-16]。有研究认为,焦虑导致睡眠障碍可能与对入睡问题过度担忧、对失眠原因错误归因及对负面事件过度反复思考等因素相关。

总的来说,高中生普遍存在睡眠问题及焦虑和抑郁现象,先前的研究虽然在探究影响睡眠质量的因素方面有所涉及,但对于人格特征、焦虑和抑郁对睡眠质量的共同影响鲜有深入研究,特别是在高中生群体中的相关文献更稀缺。本研究聚焦于高中生,探讨人格特质、焦虑和抑郁之间的关系,特别关注焦虑和抑郁是否作为中介变量影响人格特质与睡眠质量之间的关系。通过深入挖掘这些因素之间的内在联系,有助于更全面地理解高中生睡眠问题的发生机制,为改善心理健康和睡眠提供支持。

二、研究方法

(一)研究对象

采用整群抽样的方法,选取广东省深圳市某中学高一年级学生进行问卷调查,共发放问卷770份,回收有效问卷754份,问卷有效率为97.92%。其中,男生422人,女生332人。调查对象年龄为14~16岁。

(二)研究工具

1.艾森克人格问卷儿童版

采用艾森克人格问卷(Eysenck Personality Questionnaire,EPQ)儿童版评估受测者的人格特质。该问卷共88个条目,题目形式为是否题。全量表由外向性(E)、神经质(N)、精神质(P)和掩饰性(L)四个分量表构成。E量表测量个性的内外向,得分越高越外向;N量表测量情绪稳定性,得分越高情绪越不稳定;P量表测量有无病理人格,高分表现为孤独、冷酷、敌视、怪异等偏于负面的人格特征;L量表得分用于反映受测者的掩饰性。

2.焦虑自评量表

采用焦虑自评量表(Self-rating Anxiety Scale,SAS)评定受测者焦虑症状的轻重程度。SAS由20个条目构成,每个条目根据最近一周的感觉进行1~4级评定,累积各条目得分为SAS总分,总分越高表明焦虑倾向越明显。

3.抑郁自评量表

采用抑郁自评量表(Self-rating Depression Scale,SDS)评定受测者抑郁症状的轻重程度。SDS由20个条目构成,每个条目根据最近一周的感觉进行1~4级评定,累积各条目得分为SDS总分,总分数越高表明抑郁倾向越明显。

4.匹兹堡睡眠质量指数量表

采用匹兹堡睡眠质量指数量表评估受测者近一个月的睡眠状况。量表内容包括主观睡眠质量、入睡时间、睡眠时长、睡眠效率、睡眠障碍、药物催眠及日间功能障碍。每个因子按0~3等级计分,累积各个因子的总分为睡眠质量总分,总分范围是0~21,得分越高表明睡眠质量越差。

(三)数据分析

采用SPSS 25.0对数据进行初步处理、描述性统计分析、差异性检验和相关分析,使用Hayes开发的PROCESS宏程序进行中介效应检验。

三、研究结果

(一)共同方法偏差检验

本研究采用问卷调查法,所收集的数据可能存在共同方法偏差。因此使用Harman单因素法进行检验,针对焦虑、抑郁、睡眠质量和人格特质等所涉及的题目进行因素分析。探索性因子分析结果提取出特征根大于1的因子共24个,最大因子方差解释率为16.33%,小于临界值40%,因此本研究中不存在严重的共同方法偏差。

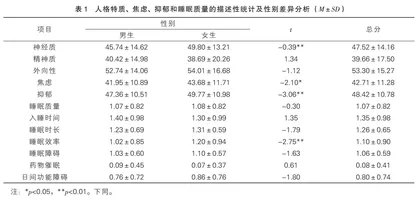

(二)各变量的描述性统计及性别差异分析

对人格特质、焦虑、抑郁和睡眠质量进行描述性统计和性别差异检验,结果见表1。睡眠质量得分高于7分的人占总人数的33.95%。性别上,女生在神经质、焦虑、抑郁和睡眠效率上的得分显著高于男生。

(三)人格特质、焦虑、抑郁和睡眠质量的相关分析

对人格特质、焦虑、抑郁和睡眠质量进行相关分析,结果见表2。神经质和精神质与睡眠质量呈正相关,外向性与睡眠质量呈负相关,焦虑和抑郁都与睡眠质量呈正相关。焦虑和抑郁与神经质和精神质呈正相关,与外向性呈负相关。

(四)人格特质与睡眠质量中焦虑和抑郁的平行中介作用

利用PROCESS宏程序中的Model4,以人格特质(神经质、精神质及内外向)为自变量,焦虑和抑郁为中介变量,睡眠质量为因变量,性别为控制变量进行中介效应分析。由于自变量人格特质有三个维度,将三个维度分别进行中介效应分析,见表3、表4和图1。

结果表明,神经质对睡眠质量的总效应统计显著(β=0.13,t=16.77,p<0.01)。神经质正向影响焦虑(β=0.48,t=20.47,p<0.01)和抑郁(β=0.46,t=20.62,p<0.01),而焦虑(β=0.12,t=9.22,p<0.01)和抑郁(β=0.81,t=5.75,p<0.01)又正向影响睡眠质量,表明焦虑和抑郁对神经质和睡眠质量的中介效应存在。其中,焦虑的中介效应为0.06,抑郁的中介效应为0.37,Bootstrap95% 置信区间均不包含0。精神质对睡眠质量的总效应统计显著(β=0.06,t=8.51,p<0.01)。精神质正向影响焦虑(β=0.21,t=9.50,p<0.01)和抑郁(β=0.21,t=9.86,p<0.01),而焦虑(β=0.13,t=10.20,p<0.01)和抑郁(β=0.91,t=6.60,p<0.01)又正向影响睡眠质量,表明焦虑和抑郁对精神质和睡眠质量的中介效应存在。其中,焦虑的中介效应为0.03,抑郁的中介效应为0.19,Bootstrap95% 置信区间均不包含0。外向性对睡眠质量的总效应统计显著(β=-0.04,t=-4.68,p<0.01)。外向性负向影响焦虑(β=-0.12,t=-4.53,p<0.01)和抑郁(β=-0.20,t=-8.11,p<0.01),而焦虑(β=0.14,t=10.44,p<0.01)和抑郁(β=0.09,t=6.60,p<0.01)又正向影响睡眠质量,表明焦虑和抑郁对外向性和睡眠质量的中介效应存在。其中,焦虑的中介效应为0.02,抑郁的中介效应为0.02,Bootstrap95% 置信区间均不包含0。

排除焦虑和抑郁的中介作用后,神经质(β=0.03,t=3.78,p<0.01)和精神质(β=0.01,t=2.08,p<0.05)对睡眠质量的直接效应统计显著,外向性对睡眠质量的直接效应统计不显著(β=-0.003,t=-0.45,p>0.05),表明焦虑和抑郁在神经质和睡眠质量以及精神质和睡眠质量之间起部分中介作用,在外向性和睡眠质量之间起完全中介作用。

四、讨论

本研究以高中生为对象,探讨了人格特质对睡眠质量的影响,并进一步考察了焦虑和抑郁在这一关系中的中介作用。研究发现,女生在神经质、焦虑、抑郁和睡眠效率上的得分显著高于男生。这与性别差异在心理健康领域的研究结果一致,女性更容易体验到焦虑和抑郁[16]。这可能是由于女性在生理和社会角色上的特殊性。研究结果表明,焦虑和抑郁与睡眠质量呈正相关,即焦虑和抑郁症状越明显,睡眠质量越差。这与过去的研究结果一致,因此焦虑和抑郁是导致入睡困难、夜间醒来等睡眠问题的重要因素[15-16]。

研究结果显示,神经质和精神质与睡眠质量呈正相关,而外向性与睡眠质量呈负相关。这与之前的研究一致,情绪不稳定性与睡眠问题存在正相关关系[8-11]。神经质和精神质高分者通常更容易体验到负面情绪,这可能导致入睡困难和夜间醒来,从而影响睡眠质量。而外向性较高的人则可能更容易适应社交和情感压力,相对拥有更好的睡眠体验[15]。这些发现为制定个性化的睡眠管理计划提供了依据,例如通过强化神经质者的情绪调节能力、提高外向性者的社交支持,有望改善其睡眠质量。

本研究发现焦虑和抑郁在人格特质与睡眠质量之间的中介效应,这表明个体的情感稳定性、责任心和社交能力等人格特质与睡眠质量之间并非简单的直接关系,而是受到情绪状态的影响。这一发现凸显了情绪状态在个体睡眠问题中的重要性。此外,中介效应的百分比分析展示了焦虑和抑郁在人格特质与睡眠质量之间的关系中所扮演的相对贡献。具体而言,焦虑在这些关系中所占的百分比较高,凸显了焦虑在中学生睡眠问题中的相对重要性。与之相对,抑郁的中介效应百分比虽然相对较低,但同样显著,表明抑郁在这些关系中也扮演了关键的中介角色。

这一研究发现对于指导学校心理健康服务和睡眠教育具有重要意义。首先,学校可以针对学生的人格特质设计个性化的心理培训课程,帮助学生更好地理解和管理自己的情绪状态,从而提升睡眠质量。其次,关注焦虑和抑郁的干预措施尤为重要。通过心理辅导、支持团体和心理教育等途径,学校可以帮助学生更好地应对焦虑和抑郁,减缓其对睡眠质量的负面影响。

本研究仍存在一些局限。首先,采用问卷调查法,存在被试自我报告的主观性,未来研究可以结合客观性的生理测量手段如睡眠监测仪器,更全面地评估睡眠质量。其次,本研究采用横断面设计,无法得出因果关系,未来研究可以考虑采用纵向研究设计。最后,研究样本仅来自一所学校,地域性和文化性的差异可能限制了结果的可推广性。在未来的研究中可以考虑扩大样本规模,涵盖不同地区和文化背景的学生。

综上所述,这项研究深刻剖析了人格特质对高中生睡眠质量的影响机制,强调了焦虑和抑郁在这一关系中的中介作用。这为学校提供了有针对性的心理健康干预建议,为高中生的身心健康提供了更全面的支持。