亲子关系对青少年网络成瘾的影响:心理素质的中介作用

作者: 黄文韬 王旭 吕玮

摘要:为探讨亲子关系与青少年网络成瘾之间的关系,以及心理素质在其中的中介作用,采用亲子亲合量表、问题性网络使用问卷、中学生心理素质问卷,对四川省某中学的1097名学生进行问卷调查。结果显示:(1)亲子关系,包括父子关系与母子关系,与青少年网络成瘾呈显著负相关。(2)父子关系虽然无法直接负向预测青少年网络成瘾,但可以通过心理素质进行间接预测;母子关系不仅能够直接负向预测青少年网络成瘾,还能通过心理素质发挥间接预测作用。结论:和谐的亲子关系及良好的心理素质在预防青少年网络成瘾方面起着重要作用。

关键词:父子关系;母子关系;心理素质;网络成瘾

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2025)09-0013-06

一、引言

随着时代的发展,互联网在未成年人群体中的普及率也越来越高。中国社科院于2024年9月12日发布的《青少年蓝皮书:中国未成年人互联网运用报告 (2024)》[1]显示,未成年人上网率已达到99.9%,远高于我国77.5%的互联网普及率。青少年使用网络通常是出于学习、娱乐、社交等不同目的,一旦使用不得当就可能出现网络成瘾 (Internet Addiction)。网络成瘾是指个体因难以控制而过度使用网络的强迫性行为[2],具体表现为对网络的过度沉迷与依赖[3],进而导致学习成绩下降[4]、社会适应不良[5]、抑郁与焦虑[6]等消极后果。

Kardefelt-Winther[7]提出了网络使用的补偿理论(Compensatory Internet Use Theory),指出网络使用是人们对生活中的负性事件或负性情绪的应对策略。也就是说,个体在生活中经历的负性事件越频繁、越严重,就越可能通过使用网络来逃避现实,并进一步发展为网络成瘾。这一理论为我们理解青少年网络成瘾的影响因素提供了一个重要框架,即网络成瘾不仅仅是由对网络的兴趣和享乐心理所驱动,更是个体在应对生活中的压力和负面情绪时的一种自我调节策略。

对青少年来说,亲子关系是生命中的“第一关系”[8],也是影响网络成瘾的主要因素之一[9]。亲子关系是以亲子间的遗传与血缘关系为纽带,由家庭成员中的父母和孩子的互动所建立的一种人际关系[10]。亲子关系的质量直接影响青少年在面对生活困境时的应对方式。当亲子关系不良时,青少年往往会感到情感上的孤立与被排斥,无法获得足够的支持和理解,由此加剧他们的心理压力和负性情绪,进而通过网络寻求情感的寄托。尤其是在亲子冲突加剧的情境下,青少年可能将网络视为避风港,用以逃避现实中的困境和压力,从而加剧网络成瘾的风险。已有研究发现,当亲子关系具有暴力、专制、溺爱、忽视等特点时,孩子最容易网络成瘾[11]。相反,在良好的亲子关系中,父母与孩子能够保持积极的互动和亲密的情感,由此降低孩子网络成瘾的倾向[13]。

不同的亲子关系对于青少年网络成瘾的影响是否存在不同?家庭系统理论 (Family Systems Theory) 认为,父母与孩子在家庭中呈现三角关系[14],这意味着父亲和母亲与孩子的关系并非通过完全相同的路径产生作用,而是有差异的。在中学阶段,父亲在子女心中的地位更高,对于子女的成长和发展也有着更大的影响,父子关系对子女心理健康的影响大于母子关系[15]。也有研究发现,相较于母子关系,父子关系对青少年网络成瘾的效应更强[16-18],这可能是因为母亲在情感支持方面发挥的作用更大,而父亲对青少年行为的影响更大[19]。那么,不同的亲子关系对青少年网络成瘾的影响是否存在类似的差异?目前鲜少有文献研究。

此外,亲子关系对青少年网络成瘾的影响是否还存在着中介机制?例如个体的心理弹性、自尊、心理素质等是否在两者间起中介作用?本研究主要关注青少年的心理素质。心理素质是以生理条件为基础的,将外在获得的刺激内化成稳定的、基本的、内隐的,具有基本、衍生和发展功能的,并与人的适应行为和创造行为密切联系的心理品质,包括认知特性、个性和适应性三个主要品质[20]。根据心理素质与心理健康关系模型,外在风险因素 (如负性生活事件) 与外在保护因素 (如社会支持) 都是通过内在的心理素质起作用的,心理素质水平作为中介影响着个体的心理健康水平[21]。由此,网络成瘾作为一种消极的心理行为表现,亲子关系可能会通过心理素质的中介作用对其产生影响。有研究表明,高中生网络成瘾倾向与其心理素质存在显著负相关[22],青少年的心理素质能够显著负向预测手机依赖症状[23]。心理素质的形成机制亚模型强调环境因素对个体心理素质形成和发展的重要作用[21],而亲子关系是维系良好家庭环境的重要因素。已有研究显示,亲子关系与心理素质呈显著正相关[15];青少年对亲子关系的感知在很大程度上是由亲子依恋水平决定的,亲子依恋状况越好,其心理素质的发展就越好[24-25]。

综上,本研究以网络使用的补偿理论、心理素质与心理健康关系模型和心理素质的形成机制亚模型为理论基础,探究亲子关系与青少年网络成瘾的关系及心理素质的中介作用,同时考察父子关系和母子关系的差异性作用。

二、研究方法

(一)研究对象

采取整群随机抽样法,以网络填写问卷的方式,采用问卷星作为施测工具,于2024年4月对四川某中学的学生展开调查,共得到有效问卷1097份。被试的年龄范围为12~17岁,平均年龄和标准差为14.07±1.23。所有被试中,男生584人 (53.2%),女生513人 (46.8%);独生子女545人 (49.7%),非独生子女552人 (50.3%);留守儿童190人 (17.3%),非留守儿童907人 (82.7%)。

(二)研究工具

1. 亲子亲合量表

采用Olson、Sprenkel和Russell[26]编制的家庭适应和亲子亲合评价量表 (Family Adaption and Cohesion Evaluation Scales)中的亲合分量表对亲子关系进行评估。该量表的本土化工作由Zhang和Fuligni[27]完成。量表包括父子亲合与母子亲合两个分量表,共计20个项目,每个分量表各包含10个项目,采用从1分“几乎从不”到5分“几乎总是”的5点计分,其中第3、4、8、9题为反向计分。被试的父子或母子亲合水平分数为相应分量表所有项目的平均分,分值越高意味着被试父子关系或母子关系的状况越好。本研究中,父子亲合及母子亲合分量表的Cronbach's α 系数分别为0.85与 0.83。

2. 中学生心理素质问卷

采用胡天强、张大均和程刚[28]修订的中学生心理素质问卷 (简化版)来对被试的心理素质进行评估。问卷包括认知品质、个性品质、适应能力三个维度,共计24个项目,每个维度各包含8个项目,采用从1分“非常不符合”到5分“非常符合”的5点计分。被试的心理素质分数为所有项目得分的平均值,得分越高意味着被试的心理素质水平越高。本研究中,该问卷的Cronbach's α 系数为0.97。

3. 问题性网络使用问卷

采用Demetrovics、Szeredi和Rózsa[29]编制的问题性网络使用问卷 (Problematic Internet Use Questionnaire,PIUQ) 对网络成瘾进行评估。该问卷由Koronczai、Koekoenyei和Urban等[30]修订为中文简版。问卷共9个项目,包括网络痴迷、忽视现实、控制障碍三个维度,每个维度各包含3个项目,采用从1分“从不”到5分“总是”的5点计分。被试的网络成瘾分数为所有项目得分的平均值,得分越高意味着网络成瘾程度越严重。本研究中,该问卷的Cronbach's α 系数为0.92。

三、研究结果

(一)共同方法偏差检验

使用Harman单因素法对所有问卷数据进行共同方法偏差检验,结果显示,共有7个因子的特征值大于1,在因子旋转前,最大主成分的变异解释率为34.98%,低于40%的临界标准[31],表明本研究的数据不存在显著的共同方法偏差。

(二)描述性统计与相关分析

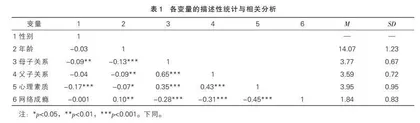

表1为描述性统计及Pearson相关的结果。其中,青少年的母子关系与父子关系呈显著正相关,同时二者与心理素质之间也呈显著正相关;青少年网络成瘾与母子关系、父子关系及心理素质均呈显著负相关。此外,在被试群体中,年龄与网络成瘾呈显著正相关,与母子关系、父子关系、心理素质呈显著负相关;性别与母子关系、心理素质呈显著相关。

独立样本t检验发现,男生的母子关系显著差于女生 (t=-3.02,p=0.003),男生的心理素质水平显著高于女生 (t=5.70,p<0.001)。

(三)心理素质的中介效应检验

首先,检验母子关系和父子关系对网络成瘾的总效应,在控制年龄对网络成瘾的影响后,建立结构方程模型,并将母子关系和父子关系都作为自变量纳入模型。结果显示,母子关系对网络成瘾的预测作用显著(β=-0.19,p<0.001),父子关系对网络成瘾的预测作用显著 (β=-0.21,p<0.001),说明二者均能显著负向预测孩子的网络成瘾。进一步分析效应间的差异,结果发现,母子关系与父子关系对网络成瘾效应的差异不显著(β=-0.013,p=0.856)。

基于温忠麟和叶宝娟[32]提出的基于结构方程的中介分析的检验程序,在原有模型上加入心理素质作为中介变量,并加入性别作为控制变量,模型拟合较好,χ2/df = 6.22,CFI=0.85,TLI=0.84,SRMR=0.067,RMSEA=0.069。结果如图1所示:

(1)母子关系与网络成瘾显著负相关 (β=-0.09,

p=0.05),父子关系与网络成瘾的相关不显著 (β=-0.08,p=0.06);

(2)母子关系与心理素质显著正相关 (β=0.26,p<0.001),父子关系与心理素质显著正相关 (β=0.30,

p<0.001);

(3)心理素质与网络成瘾显著负相关 (β=-0.41,p<0.001)。

表2展示了亲子关系、心理素质与网络成瘾间各效应的效应量与置信区间,检验方法为偏差校正的非参数百分位Bootstrap方法 (重复抽样1000次)。结果显示,心理素质在母子关系与青少年网络成瘾间的中介作用显著,中介效应占总效应的55.44%;心理素质在父子关系与青少年网络成瘾间的中介作用显著,中介效应占总效应的60.19%。

四、 讨论

(一)亲子关系对青少年网络成瘾的影响

本研究发现,青少年的亲子关系能够显著负向预测其网络成瘾,与过往研究结果一致[33-34]。也就是说,亲子关系越好,网络成瘾水平就越低。亲子关系不良的青少年会感觉自己不被父母理解,从而产生负性情绪,如焦虑[35]、抑郁[36]等。在这种情况下,根据网络使用补偿理论,青少年会更多使用网络以应对亲子冲突及其引发的负性情绪,因此更容易网络成瘾。相反,与父母关系良好的青少年能体验到更多积极情绪[37]与幸福感[38],而且在生活中遭遇负性事件时能够积极与父母沟通,寻求支持[39],由此减少了以上网作为应对策略的频率。

(二)心理素质的中介作用

研究结果显示,心理素质在亲子关系与网络成瘾的关系间起中介作用。根据心理素质与心理健康关系模型,个体的心理健康受到内源和外源因素的共同影响,而这些因素是通过心理素质的适应性成分发挥作用的[21]。中学时期是青少年心理素质发展的关键时期[40],亲子关系则是影响青少年心理素质发展的重要因素[41]。有研究显示,良好的亲子关系对青少年的心理韧性[42]、学校适应[43]等均有正向预测作用,促进了心理素质中适应性成分的发展,从而使得个体更不容易受到负性情绪的影响,减少网络使用的频率。诸多实证研究也表明,网络成瘾会受到如社会适应[13]、情绪适应[44]、学校适应[45]等适应性成分的显著负向预测。因此,良好的亲子关系能够促进青少年心理素质的发展,心理素质水平较高的青少年对于负性事件与负性情绪有更强的耐受性,更少通过使用网络来应对负性事件,因此更不容易网络成瘾。

此外,本研究虽然没有发现母子关系与父子关系在青少年网络成瘾上的效应差异,却发现了二者在路径上的差异。研究结果显示,心理素质在父子关系与网络成瘾间起完全中介作用,而在母子关系与网络成瘾间只起部分中介作用,这说明母子关系能在一定程度上直接影响网络成瘾。一种可能的解释是,相较于父亲,母亲通常会更多参与孩子的生活[46],有更多时间花在对孩子的教养与陪伴上[47],并且主要负责青少年的情感支持、生活规则制定等[48],因此能更直接地影响青少年日常的网络使用情况。