2004-2024年我国青少年网络成瘾干预的研究趋势与热点

作者: 李丹丹

摘要:为了解我国青少年网络成瘾干预的研究热点和趋势,以中国知网(CNKI)为检索源,以2004—2024年间374篇文献为研究对象,采用可视化知识图谱Citespace 6.3 R6对我国青少年网络成瘾干预的主要研究力量与研究热点进行分析,探讨其发展趋势。结果发现:文献发表量呈现中间有起伏但整体上升趋势,作者及机构间的合作并不密切。青少年网络成瘾干预的研究热点主要聚焦于中学生,涉及影响因素和干预方法。青少年网络成瘾的干预与治疗方法主要有两类:一类是心理干预,如团体干预、个案研究、家庭治疗等;另一类是非心理干预,如药物治疗、运动干预等。其中,综合干预疗法效果最佳。目前,青少年网络成瘾的干预模式正由单一干预模式向综合干预模式发展。

关键词:青少年网络成瘾;CiteSpace;可视化分析;心理干预;非心理干预

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2025)09-0005-08

一、引言

中国互联网信息中心2023年12月25日发布的《第5次全国未成年人互联网使用情况调查报告》显示,我国未成年网民规模不断扩大,2022年未成年网民规模已突破1.93亿[1]。随着数字时代的发展,未成年人用网低龄化趋势明显。网络是一把“双刃剑”,一方面,它方便了人们的学习和生活,例如获取、交流信息更便捷,各种网络平台丰富了人们的社交生活;另一方面,过度使用网络会对人产生负面影响[2],如网络成瘾。网络成瘾的青少年通常会在日常生活、学业表现、家庭关系、情绪管理等方面遇到一些困难和问题[3-5]。

网络成瘾是伴随着网络技术的发展出现的一种新型成瘾现象。在心理学、精神病学等诸多领域的研究中,“网络成瘾”又被称为“网络成瘾障碍”(Internet Addiction Disorder,简称IAD)、“互联网成瘾”(Internet Addiction,简称IA)、“互联网依赖”(Internet Dependency,简称ID)、“病理性使用互联网”(Problematic Internet Use,简称PIU)等[6]。对于“网络成瘾”这一概念的定义目前尚未统一,大部分研究者将网络成瘾定义为一种过度的、难以控制的、具有戒断反应并会损伤个体的生理与心理功能、影响个体生活的互联网使用问题[7]。研究表明,我国青少年群体网络成瘾率已达到16.8%[8]。鉴于目前青少年网瘾的高检出率及其危害性,对其的干预已提上日程。当前,网络成瘾的干预与治疗尚未标准化,有些研究强调药物治疗的作用[9],比如服用抗精神病药物[10-11]、谷氨酸拮抗剂[9]等;有些研究强调运用认知行为疗法[9,12- 13]、团体治疗[9]、家庭治疗[14-15]等心理治疗方法。本研究使用CiteSpace软件对我国青少年网络成瘾干预的相关文献进行整理和分析,梳理了2004—2024年青少年网络成瘾干预方法的发展演化过程,揭示其研究趋势与热点,为优化青少年网络成瘾干预方法提供参考和借鉴。

二、研究方法

(一)数据来源

本研究以中国知网(CNKI)数据库为来源,将发表时间设置为2004年1月1日—2024年10月18日,以“青少年”、“网络成瘾”并“干预”为主题词进行检索,剔除会议论文、书籍、其他无关论文,最终得到有效论文374篇。检索日期为2024年10月18日。

(二)研究工具

CiteSpace是由陈超美博士团队研发的文献数据挖掘和可视化软件,能将某领域一定时期的研究现状和主题演化以图谱的方式展现出来[16]。本研究利用CiteSpace 6.3R6,通过对作者、研究机构、关键词等的共现分析,呈现网络图谱,清晰展示发文数量、合作分布、研究热点等情况。本研究的软件参数选取(Selection Criteria)为Top 50 perslice,运行时间为2024年10月21日,时间跨度为2004—2024年(Slice Length=1)。

(三)研究结果与分析

1.年度发文量分析

2004—2024年,关于青少年网络成瘾干预的研究数量呈现中间有起伏但整体上升的趋势。在这期间,发文量呈现三个快速增长时期,2004—2007年与2012—2014年呈现小幅度上升增长趋势,2019—2021年呈现快速上升增长趋势,2021年关于青少年网络成瘾干预的研究文献数量首次突破30篇(见图1)。

2.作者、研究机构分析

CiteSpace参数设置如下:时间跨度2004—2024年,时间切片为1年,节点类型为作者,得到节点数284、连线数212、密度为0.0053的作者图谱(见图2)。其中,发文量较多是刘映海(5篇)、刘勤学(4篇)、丹豫晋(3篇)、欧阳叶(3篇)、刘洋洋(3篇)、马浩(3篇)、吴乔(3篇)、张贵锋(3篇)、陈秀红(3篇)、区伟雄(3篇)、袁其清(3篇)、申瓔(3篇)。结果显示,我国从事青少年网络成瘾干预研究的作者较为分散。

对研究机构进行合作网络分析,得到节点数241、连线数118、密度0.0041的研究机构图谱(见图3)。结果显示,我国从事青少年网络成瘾干预研究发文量最多的机构为华中师范大学(26篇)、临沂市精神卫生中心(6篇)、山西大学(6篇),其他在3篇及以上的机构分别为南方医科大学(3篇)、东北师范大学(3篇)、上海交通大学医学院附属精神卫生中心(3篇)、北京师范大学(3篇)、山东大学(3篇)、中南大学(3篇)、成都体育学院(3篇)、太原科技大学体育系(3篇)。从图3可以看出,并未形成核心的机构分布,发文量较多的高校与高校之间也缺乏合作。

3.关键词分析

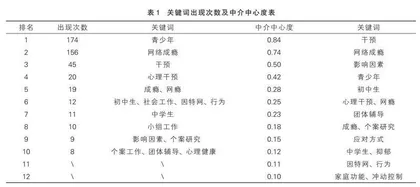

关键词是文章中心思想的高度概括,其中高频关键词更是能够代表该领域的研究热点[17]。在Cite Space中设置与作者、研究机构网络相同的参数,以关键词为检索词,得到节点数为250、连线数为552、密度为0.0177的关键词网络(见图4)。从图4可知,“青少年”“网络成瘾”“干预”“心理干预”“成瘾”“网瘾”等是该领域中的热点词汇,其中出现次数最多的前10位关键词代表了我国青少年网络成瘾干预的主要热点,详见表1。

出现次数最高的前10位关键词分别是“青少年”“网络成瘾”“干预”“心理干预”“成瘾”“网瘾”“初中生”“社会工作”“因特网”“行为”“中学生”“小组工作”“影响因素”“个案研究”“个案工作”“团体辅导”“心理健康”。除了关键词的出现次数,“中介中心度”也是衡量关键词重要的关键性指标之一[18],中介中心度值越高,该关键词在网络中的影响力就越大。中介中心性分布中重要度较高的(中介中心性的值≥0.10)关键词有17个,分别是“干预”(0.84)、“网络成瘾”(0.74)、“影响因素”(0.50)、“青少年”(0.42)、“初中生”(0.28)、“心理干预”(0.25)、“网瘾”(0.25)、“团体辅导”(0.23)、“成瘾”(0.18)、“个案研究”(0.18)、“应对方式”(0.15)、“中学生”(0.12)、“抑郁”(0.12)、“因特网”(0.11)、“行为”(0.11)、“家庭功能”(0.10)、“冲动控制”(0.10)。关键词按中介中心度的排序与出现次数排序略有不同,“干预”由第3位升至第1位,“影响因素”由第9位升至第3位,“初中生”由第6位升至第5位。

利用CiteSpace软件的关键词聚类功能,以对数自然率(Log-Likelihood Rate,LLR)为算法,得到关键词的聚类图谱(见图5),聚类标签分别是“网络成瘾”“中职生”“中学生”“体育干预”“青少年”“因特网”“网瘾”“错失恐惧”“循证医学”“亲子关系”“体育”。衡量聚类的指标有模块值(Q 值)和平均轮廓值(S值),一般认为Q>0.3表明聚类结构明晰,S>0.5 表明聚类划分合理。本次计算中, Q=0.7337,S=0.9472,表明结果符合要求。依据关键词聚类分析,将数据导出整理可得关键词聚类表(见表2)。从关键词聚类数据的整理与分析中可以看出,我国青少年网络成瘾干预研究主要集中于青少年网络成瘾的原因及干预措施方面。

关键词随时间的演变而表现出一定的脉络,可以从中探测出新的研究趋势,如图6所示,“聚类#0网络成瘾”“聚类#4青少年”持续时间比较长。关键词突现性可以反映一段时间内影响力较大的研究领域。在CiteSpace中设置搜索参数γ([0,1])为0.5时,Burstness算法检测到的17个突现关键词(见图7)。其中突现强度最大的前5位关键词是“个案研究”“自我控制”“成瘾”“体育运动”“网瘾”,持续时间比较长的关键词是“个案工作”“体育干预”“网瘾”。

三、讨论

(一)研究力量与科研合作

综上分析可知,2004—2024年,我国青少年网络成瘾干预的研究人员尚未形成紧密的学术团队,缺乏核心领导人物,合作较少,尚未形成广泛的学术共识。研究机构之间未形成较为紧密的学术合作网络,研究机构以高校为主。

(二)研究热点

出现频次较高的关键词在一定程度上可以代表该领域的研究热点。对2004—2024年我国青少年网络成瘾干预研究领域的高频关键词进行分析,发现频次排名前5位的是“青少年”“网络成瘾”“干预”“心理干预”“成瘾”“网瘾”。因本文所选取的领域为青少年网络成瘾的干预研究,因而出现“青少年”“网络成瘾”“干预”“网瘾”“成瘾”等高频词并不意外。

关键词的中心性数值高则说明与其他关键词的联系强,在知识网络中的地位重要。关键词中心性排名前5位的依次为“干预”(0.84)、“网络成瘾”(0.74)、“影响因素”(0.50)、“青少年”(0.42)、“初中生”(0.28),表明这些词在青少年网络成瘾干预的知识网络中地位较为重要。其中,“影响因素”和“初中生”的排序按中介中心性有了明显提升。初中生正处于“心理断乳期”[19],在心理方面变化显著,存在一定程度的不平衡性和矛盾性,再加上面临着陡增的学业压力、人际困惑等一系列问题,易成为网络成瘾的高危群体。我国一项以小学四年级至大三学生为研究对象的大型调查发现,初中生的网络成瘾率最高[20]。青少年网络成瘾的影响因素涉及青少年个体特征及环境,个体特征侧重于个人的个性特征,环境则强调社会支持或亲子关系。在个人层面上,网络成瘾与抑郁情绪、焦虑情绪的增加[21],冲动、敌意、易怒和自卑的性格[22],注意力困难和学习成绩不佳[23],以及与孤立相关的社交困难有关[24]。此外,与家庭条件和亲子关系相关的环境因素,如家庭冲突、父母支持不足[25]或压力生活情况[26]与网络成瘾有关。

在我国青少年网络成瘾干预的研究过程中,逐渐形成了“网络成瘾”“中职生”“中学生”“体育干预”“青少年”“因特网”“网瘾”“错失恐惧”“循证医学”“亲子关系”“体育”11个聚类,主要集中于青少年网络成瘾的具体干预方法。目前,我国网络成瘾的干预与治疗方法主要有两类:一类是心理干预,如团体干预、个案研究、家庭治疗等;另一类是非心理干预,如药物治疗、医学疗法、运动干预等[27]。药物治疗主要是抗抑郁药和情绪稳定药[9],用药物来调节青少年的情绪,使其减弱对网络的依赖程度。更多研究者采用心理干预方法,其中,认知行为疗法(Cognitive-Behavioral Therapy,CBT)对网络成瘾者的行为有积极影响,干预后,成瘾者强迫性上网症状次数减少,并且表现出更加积极主动的生活方式[13,28]。家庭治疗也是一种有效的策略[15],对网络成瘾的青少年及父母进行团体干预,能减少青少年网络成瘾的相关行为,并且改善亲子之间的沟通方式。综合焦点解决短期疗法(Solution-Focused Brief Therapy ,SFBT)和家庭治疗的心理社会干预,能使网络成瘾者上网时间减少,整体心理功能提高[29]。基于认知行为疗法提出的包括个人和团体的综合治疗方式也能起到一定的作用[30],该治疗方式强调成瘾者重新融入生活,控制在电脑前的时间和改变社交习惯。除此,运动干预因在物质和行为成瘾治疗中表现出的优越性和显著性也逐渐被作为网络成瘾的重要干预手段。研究表明,体育锻炼可以通过影响个体与抑制控制相关的脑区如前扣带回、前额叶等[31],促进个体认知控制功能的恢复,降低对网络的心理渴求,增强对上网行为的抑制能力。国内还有研究者运用针刺等中医药方法干预网络成瘾,临床研究证明,百会、神庭、内关、合谷、足三里、三阴交、太冲穴等对于成瘾有着比较好的治疗效果[32];针刺对于网络成瘾者的躯体症状改善相对显著,如失眠、焦虑等,而在改善其人际关系等方面效果不明显[33]。