走出“聚光灯”

作者: 凡雪

摘要:自我价值感是中学生健康成长的重要动力源泉。一位高中男生因自我价值感低、严重依赖他人评价而饱受强迫思维困扰,对学习和生活造成了负面影响。心理教师在建立良好咨访关系的基础上,通过认知行为疗法、森田疗法帮助他觉察和改变不合理信念,减少强迫思维出现的频率。通过五次心理辅导和精心设计家庭作业,来访学生的自我价值感明显提升。

关键词:自我价值感;强迫思维;认知行为疗法;森田疗法

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2025)09-0057-04

一、个案概况

小君(化名),高中男生,家中独子,无重大躯体疾病史及精神疾病家族史。小学四年级时父母离异,他一直跟随母亲生活,与母亲关系融洽,母亲对他的期望较高、管教严厉。小学和初中时一直成绩优异,高中考入本地重点中学,成绩依然名列前茅。自从进入高中后,他发现身边的人都很优秀,担心自己的成绩和日常表现不能像初中时那样优秀。

小君自升入高中以来,一直很在意同学和老师对自己的看法。晚上睡觉时,有时会反复回忆自己当天在课堂上举手发言的频率、发言的内容,发言次数多、回答正确时担心同学说自己爱表现,发言次数少、回答错误时担心老师认为自己没认真学习。曾告诉自己不要过分纠结,但又控制不住地去想,导致入睡困难。高一上学期期中考试后,小君睡前反复回忆的频率越来越高,上课时也出现过类似的情况。课间当有同学聚在一起说话时,觉得他们是在议论自己,由此导致上课、上自习时注意力无法集中,内心焦虑,十分痛苦。在班主任的建议下,小君主动来到学校心理辅导室求助。

SCL-90(中学生版)心理测评结果显示:强迫症状3分,人际关系敏感4分,抑郁3分,焦虑3分。

二、问题评估与目标制定

(一)问题评估

强迫思维是指头脑中不由自主地反复出现一些想法或画面,想控制却又控制不住,给当事者带来强烈的痛苦体验[1]。小君知情意协调一致,自知力完好,有主动求助的意愿,根据病与非病三原则,排除精神障碍、躯体疾病及神经症。根据以上分析可以判断,小君的情况属于强迫思维,伴随焦虑情绪和痛苦体验,对生活和学习产生了较为严重的影响。

小君出现强迫思维受到以下因素影响:

家庭因素。小君从小父母离异,由母亲独自抚养,母亲对其抱有较高的期望。在成长过程中,小君的自我价值感主要来源于母亲的评价,母亲的高期望给小君造成了很大压力。

个性特征。小君自我要求高,在学习、日常表现上认为自己应该出众。进入高中后发现周围同学都很优秀,感受到前所未有的压力。本质上是因为缺乏自我认同,从而陷入自我否定、自我怀疑的迷茫和困惑中。

(二)辅导目标

经过与小君协商,确定辅导目标。

短期目标:调整情绪状态,改善或缓解当下紧张、焦虑的情绪。

中期目标:探索强迫思维产生的原因,减少强迫思维出现的频率,回归正常的学习和生活状态。

长期目标:建立稳定的自我价值感,不过度依赖他人评价。

三、辅导过程

森田疗法的核心理念为顺其自然、为所当为,即接受和尊重自然的规律,顺应情绪的自然变化,不刻意抵制或改变症状,而是将精力投入到正常生活和学习中[2]。在辅导过程中,心理教师引导小君主动把握学习节奏,认识到想法仅仅是想法,然后逐渐习惯它、适应它。

认知行为疗法假设人们的负性情绪、不适应行为跟错误认知有关。有研究认为,强迫症与应对方式密切相关,积极的应对方式对减轻强迫症状具有重要作用[3]。因此在辅导过程中,心理教师引导小君改变适应不良的认知模式,以合理信念代替不合理信念,在面对各种生活事件时采用积极的应对方式,做到无条件自我接纳。主要辅导过程如下。

(一)建立关系,澄清问题,确定目标

心理教师通过摄入性会谈,介绍心理辅导的性质和工作原则,收集小君的基本资料。第一次辅导以小君的叙述为主,心理教师适时进行梳理和反馈,帮助小君澄清自己目前的状况,包括强迫思维出现的时间、频率、造成的影响等。在会谈过程中,心理教师积极倾听小君的陈述,给予充分的理解和接纳,肯定其主动求助行为,使小君焦虑、痛苦的情绪得到初步宣泄。通过第一次辅导,小君与心理教师建立了信任关系,澄清了自己问题的现状,双方共同确定想要达成的辅导目标。以下为辅导片段。

小君:我总是控制不住地去想同学们聚在一起是不是在议论我,他们会怎么议论我。我告诉自己别再想了,但那些想法还是不断冒出来。

师:我能感受到你很痛苦、很难熬。

小君:老师,你会不会觉得我每天纠结这些事情,耽误了学习,很没用。

师:恰恰相反,我很欣赏你在困境中主动求助、寻求改变的勇气。

(二)认知重构,行为矫正,重建自体

1.走出“聚光灯”

第二次辅导中,心理教师讲解了聚光灯效应,对小君的症状给出了较为科学的解释;采用认知行为疗法,引导小君觉察错误认知并修正认知。心理教师针对小君“同学评价自己爱表现”“老师认为自己没认真学习”“同学在议论自己”等夸大、灾难化、过度概括化的认知,进行苏格拉底提问,引导他对不合理观念进行辩驳。通过问答,小君发现自己并没有准确记住其他同学发言的次数和准确率,也不会因此认定该同学爱表现自己或是没有认真学习。以下为辅导片段。

师:你是说当你上课正确回答出老师的问题时,同学就认为你在表现自己。你亲耳听到有同学这样评价你了吗?

小君:没有,我只是担心同学们会这样想我,并没有听到他们当面这样说过我。

师:如果班上的某个同学上课正确回答出了老师的问题,你会认为他在表现自己吗?

小君:不会,我们班上课回答问题的同学还挺多的。

师:你现在能回忆起你的同桌今天正确回答老师问题的次数吗?

小君:我没有太关注他,主要是在听老师讲课。

师:那你有什么证据能够证明同学们上课时在关注你正确回答问题的次数,并且因此评价你爱表现自己呢?

小君:是哦,好像没有。

2.顺应自然,为所当为

心理教师通过讲解森田疗法使小君认识到:针对“担心别人对自己有不好的评价”这一想法,如果过度关注和控制它反而会导致相关的想法更多;想法仅仅是想法,顺应自然、为所当为即可,逐渐适应它,它反而会慢慢淡出。

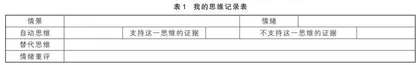

在辅导过程中,小君表示“我难受是因为一直阻止自己不去想却越想越多,究竟怎样做才能不过度关注呢?”针对这一问题,心理教师与小君共同探讨出了两个操作性较强的方法:使用“我的思维记录表”(见表1)与不合理想法对质,减少强迫思维出现的频率;小君喜欢打羽毛球,可采用课余时间与同学打羽毛球的方法转移注意力,同时还有助于建立良好的人际关系。

3.“我”就是“我”

心理教师引导小君再次回顾聚光灯效应,两人围绕强迫思维产生的原因展开讨论,挖掘小君强迫思维背后的心理需求,以便从根源上解决问题。

通过自我觉察,小君认识到:自己过分依赖他人认可,并以此作为评估自我价值的主要依据,表现为很在意他人的言论,由此很容易陷入自我怀疑。

关于“如何建立稳定的自我价值感”,心理教师与小君讨论后得出以下方法:客观认识自我,尝试接纳自己。具体包括:觉察内心,充分了解自己的优缺点,尝试接纳真实的自己;培养积极心态,通过积极的自我对话练习减少自我批评;构建积极、支持性的社交圈。

(三)家校协同,提升自信心

在征得小君的同意后,心理教师与小君的母亲单独作了沟通,分析了小君目前的困扰、中学生自我价值感的重要性,以及家庭教育与孩子自我价值感建立的关系,并给出家庭教育指导建议:肯定和赞美是孩子归属感、认同感和价值感的重要来源,家长只有让孩子相信自己是足够好的、值得被爱的,孩子才能对生活充满信心。母亲表示自己对孩子寄予厚望,所以很严格,没想到给孩子造成了这么多的困扰,现在愿意降低期待,调整教育方式,陪着孩子一起成长。

(四)作业设计,助力成长

家庭作业1:我的思维记录表(见表1)。当情绪变糟糕、再次陷入纠结之中时,尝试填写思维记录表,形成替代思维,并感受情绪的变化。

家庭作业2:送我一朵小红花(见图1)。思考自己的优点,每天至少记录一条,逐步增强自信心,建立起积极的自我形象,提升自我价值感。

家庭作业3:积极自我对话卡(见图3)。根据不同的生活情景,选择相应的词汇进行积极的自我对话,逐步清理负性自动思维,提升情绪管理能力和心理韧性。

四、效果与反思

(一)辅导效果

通过五次辅导,小君的强迫思维症状已有明显改善,以前每天上课、上自习均会受到干扰,现在只在大型考试前会出现强迫思维,焦虑、痛苦的情绪得到缓解。辅导结束后,班主任反映小君日常表现比以往更加自信从容,在班上起到了较好的带头作用。

(二)辅导反思

1.在中学校园内,心理教师具有一般教师和咨询师的双重身份,这对心理辅导工作的开展既是阻碍也是助力。阻碍在于,对高中生而言,在熟悉的老师面前展现真实自我、完成自我觉察和自我探索,需要极大的勇气。这就需要心理教师在个体心理辅导的过程中迅速完成角色转变,不以“教师”的权威自居。助力在于,心理教师可以利用与学生很熟悉这一点,迅速与学生建立起稳固的信任关系,学生“亲其师,信其道”,方法、技术的使用就会事半功倍。

2.在心理辅导过程中,来访学生较易发生认知上的改变,但结束心理辅导回到现实情景中,常常会恢复负性思维,此时家庭作业能够起到辅助作用。研究证实,在认知行为治疗中,做家庭作业的来访者比没有做家庭作业的来访者恢复得更好[4]。在学校心理辅导中,心理教师可以借鉴家庭作业的形式,为来访学生定制“心理作业”,使学生在完成作业的过程中主动将所学方法迁移到现实生活场景中,助力问题解决和自我成长,提高心理辅导实效。

3.学校心理辅导结合家庭干预能够有效地促进青少年的心理健康发展[5]。心理教师在辅导中需要从系统视角看问题,关注家庭对中学生心理健康的重要影响,看到来访学生及其家长面临的困境与付出的努力;共情家长,帮助家长做好情绪管理,并为家长提供理论和技术上的支持,鼓励家长作出积极的改变,从而助力学生的成长。

参考文献

[1]董芳,董乐莲,高永玲. 强迫思维症状来访者心理干预个案体会[J]. 临床心身疾病杂志,2024,30(1):158-160.

[2]陈静怡,苏文理,杨敏,等. 应用本土化本森放松反应训练治疗强迫症状的个案研究[J]. 心理月刊,2023,16(18):196-198.

[3]化振,施旺红,杨来启,等. 改良门诊森田疗法对强迫症的强迫症状和应付方式的影响[J]. 解放军预防医学杂志,2020,38(7):17-19.

[4]邓文航. 中学生心理咨询中的写作作业研究[D]. 昆明:云南师范大学,2017.

[5]赵献梓,王剑彪. 学校心理健康教育结合家庭干预对中学生心理健康的影响[J]. 中国学校卫生,2021(3):408-411.

编辑/于 洪 终校/石 雪