第二把手术刀被发现后

作者: 黄嘉颖

摘要:一名高中女生因家庭原因缺乏自我认同,成绩不良时会出现自伤行为,被医院诊断为焦虑-抑郁共患,拒绝药物、心理治疗。心理教师以该生青少年心理韧性量表的结果为导向,从其分值较低的四个维度,即情绪控制、积极认知、家庭支持和人际协助入手,采用叙事疗法的问题外化、发展支线故事、观众见证等技术对其开展辅导。经过一个学期的心理辅导,该生情绪趋于稳定,自伤行为明显减少,心理韧性得到提升。

关键词:自伤行为;叙事疗法;问题外化;支线故事;观众见证

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2025)09-0053-05

一、个案概况

“这已是本周没收的第二把手术刀了!”班主任眉头紧锁地叹着气。

我校高二重点班女生小羊(化名),身材高挑,行事大大咧咧,爱笑。但这个看似活泼开朗的女孩已有近三年自伤史,近期,她手臂上又出现了很多伤口。

自高中入学,班主任便发现小羊情绪不稳时,会用尖锐的文具划伤手臂。她对老师极其防备,一直不愿向班主任、心理老师袒露缘由。后来她出现了手抖、反胃等躯体症状,伴自杀意念。多次家校沟通后,家长带其就医,被诊断为焦虑-抑郁共患,服药月余后自行停药。曾接受过心理治疗,效果甚微。小羊的自伤工具不断升级,美工刀、手术刀替代了尖锐的文具。高二开学,小羊多次在教室割手,经了解,她网购了手术刀并随身携带。

小羊的父母均为教师,对女儿期望高、要求严。初中时,母亲倾尽全力提升女儿成绩,但她仍未能考上重点高中。小羊有一个年幼的弟弟,她经常跟同学“吐槽”,说父母重男轻女。父母说,他们花在小羊身上的精力和时间更多,不存在偏心情况。

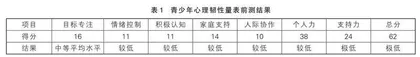

校内心理排查中发现,小羊的青少年心理韧性量表总分极低(具体如表1),其中,情绪控制、积极认知、家庭支持和人际协作均处于较低水平。

二、原因分析

结合小羊的自述,以及班主任、同学、家长反馈的信息,将小羊出现自伤的原因总结如下。

(一)父母关爱缺失

父母工作忙,小羊在小学阶段主要由祖父母抚养,祖父母对她十分宠溺。初中时,小羊在母亲任职的学校就读,母亲对其学习高期望、严要求,教育方式十分专制。由于小时候父母对其关爱较少,加上弟弟的出生,初中时期的小羊对父母产生了矛盾的依恋关系——既希望通过好成绩得到父母认可,又害怕和厌恶父母对她成绩不好时的责备。每当成绩下滑,她便沉浸在强烈的负面情绪中。在此期间,她偶然发现自伤既能缓解情绪,又能引起父母的关注,从此便习得了割手臂的行为。

(二)朋辈关系不佳

小羊亲子关系一般,平时对父母报喜不报忧,是个讨好型的孩子。在校期间,其人际关系一直不好。小学时,小羊以自我为中心,在班里不大受欢迎;中学阶段,小羊作出了改变,人际关系得到改善,可她自信不足,在人际交往中很敏感,虽有朋友,但总担心对方不喜欢自己,患得患失。薄弱的人际支持使小羊在面对困难时感到孤单和无助,增加了其自伤行为发生的风险。

(三)低自我价值感

小羊抗挫能力弱,缺乏有效、积极的自我调节方法。初中时经常受到父母责备,使她形成了消极的认知模式。高中阶段,小羊在重点班排名靠后,随着知识难度加大,她更加难以用成绩换取父母的认可。负面的自我评价削弱了小羊的自我价值感,使她难以形成稳定、积极的自我认同,阻碍了同一性的发展,这在某种程度上加剧了小羊内心的冲突和困扰。因此,在高二初期,小羊的情绪困扰加重,自伤行为升级。

三、辅导过程

青少年心理韧性量表中的四个维度(“情绪控制”“积极认知”“人际协作”“家庭支持”)为高中生非自杀性自伤(NSSI)的独立影响因素,它们的降低会增加NSSI的风险[1],小羊上述四个维度的分值均处于较低水平。研究表明,高水平的心理韧性可降低非自杀性自伤行为发生的概率[2]。因此,心理教师尝试运用叙事疗法的理念和技巧,从情绪控制、积极认知、人际协作和家庭支持这四方面入手,对小羊开展辅导,提升其心理韧性水平和应对负面情绪的能力。

(一)建立关系,收集信息

小羊亲子关系不佳,且父母都是教师,所以她对教师有着天然的距离感。为消除阻抗,心理教师安排小羊做心理科代表,抓住开展心理课、班级团康活动的契机,多与她接触,从她的兴趣爱好入手,走进她的世界,与她建立了良好的关系。这才有了高二开学第二把手术刀被班主任没收后,小羊主动到心理室求助。

在心理室,带着共情、真诚和无条件积极关注,心理教师聆听小羊的生命故事,收集信息,进行风险评估,并与小羊建立了信任关系。

(二)外化对话,设定目标

小羊对自己的现状感到非常无助,于是,心理教师尝试使用外化对话,把人与问题分开,让小羊获得应对问题的力量。以下是辅导片段。

小羊:我知道割手不好,但我真的没办法。以前,我试过用画画、写小说来调节自己,但效果都不太好。每当成绩下滑时,我都无法原谅自己。这种状态非常难受,只有割手的痛才能让我冷静下来。爸妈带我去看医生,也吃过药,做过心理治疗,可一点儿效果都没有。

心理教师:看来这种状态真的让你很难受,你感觉自己做了很多努力都没用,感到绝望。

小羊:是的。

心理教师:你这段时间过得太不容易了。但无论如何,我觉得你都要给自己一个大大的“赞”,因为你一直在想办法积极应对,包括画画、看医生等,虽然暂时效果不太好,但你确实努力了。

小羊:(原本暗淡的眼神亮了起来)嗯。

心理教师:如果请你为这种令你难受的状态取个名字,你会叫它什么?

小羊:叫“阿郁”吧,因为医生说这是抑郁状态。

心理教师:当“阿郁”来时,你是怎样的呢?

小羊:心情非常低落,很压抑,喘不过气,大脑在胡思乱想,完全无法集中注意力学习。

心理教师:那么,当“阿郁”没来时,你又是怎样的呢?

小羊:比较平静,该学习学习,该玩就玩。

心理教师:所以,如果“阿郁”不来,你还是原来的你。

小羊:对。

通过为问题命名等外化技术,心理教师让小羊意识到“问题是问题,你不是问题”。外化后,小羊轻松了很多,她开始尝试跳出问题的困局,和心理教师站在同一阵线应对“阿郁”。

接下来,心理教师与小羊一起了解“阿郁”的长度、广度和深度。长度包括它是何时开始出现的,因为什么因素而发展壮大或减弱;广度即它对生活哪些层面造成了何种影响,包括感受、自我认同、人际关系等;深度即造成影响的程度,什么时候最严重,什么时候较容易控制[3]。

随后,两人一起制定了近期的心理辅导目标:寻找应对“阿郁”的策略,降低它出现的频率及造成的影响,减少自伤行为。

(三)寻找支线,发现能力

通过回顾,小羊发现,其实“阿郁”并未全面掌控她的生活,它通常只会在小羊数学或英语考不好、题目做不出来时才出现。“阿郁”诞生于初中某次没有考好、母亲责备她时,后来逐渐壮大。

心理教师在辅导时,时刻对指向小羊能力的线索保持敏感,探索不受问题支配的证据,发现“特殊意义事件”,发展支线故事,寻找应对方法。以下为辅导片段。

心理教师:刚才你提到在上学期中旬数学有一次没考好,“阿郁”出现了,但很快就走了,你也没割手。那一次发生了什么?

小羊:那段时间我好像心情比较好吧。我画的一幅画竟然被买走了,我很开心。

心理教师:看来对方很喜欢你的画。

小羊:是的。我很喜欢画画,初中时还专门去学过。我平时会把作品放在抖音上。那天对方看中了,联系我,希望我帮他画一幅。

心理教师:哦,这确实是一个令人开心的经历。你觉得画好画需要具备哪些能力?

小羊:可能需要想象力、观察力,还有兴趣和坚持吧。

心理教师:你觉得自己在这些方面的能力如何?

小羊:还行吧。

心理教师:这些能力你是如何发展出来的呢?

通过探索,小羊发现,这些能力是小时候跟家人外出游玩时慢慢培养出来的,而毅力源于兴趣。接下来,心理教师引导小羊思考这些能力是如何在学习中发挥作用的。小羊恍然大悟,原来自己数学好,是因为空间想象力和观察力比较好;英语好,是因为兴趣和毅力。心理教师的引导让小羊发现自己有学好数学和英语的能力,由此树立起了对学习的信心。

心理教师:看来画画能力强是你身上独有的资源,在学习中也发挥着作用。那么请再回忆一下,上次“阿郁”来了你没有自伤,是怎么做到的?

小羊:当时可能因为卖了画,我比较自信,觉得这次考不好没关系,相信自己有能力把数学学好。

心理教师:看来卖画事件,以及“这次考不好没关系,相信自己有能力学好数学”的想法给了你力量,这让“阿郁”未能对你造成很大影响。

小羊:嗯,应该是吧。

心理教师:当再遇到相似情况时,你可用上面的积极事件和积极想法反驳消极想法,削弱“阿郁”的力量。

通过发展卖画的支线故事,心理教师帮小羊发现自己的能力,助其习得应对“阿郁”的方法。心理教师让小羊把卖画事件、相应的能力,以及这些能力对学习的积极作用通过画表现出来,每天拿出来看一看,深化小羊对自己的认可。最后,与小羊约定,在下次“阿郁”来袭时,尝试用这种方法调整自己,避免割手。

在接下来的辅导中,小羊定期反馈自己的情况,心理教师与其一起完善应对“阿郁”的具体做法,同时帮助小羊发展更多的支线故事,如她写的小说曾在网上连载、生日时收到同学的礼物等,引导小羊更全面地认识自己,增强自我认同,让逐渐丰富的生命故事为其赋能。

(四)他人见证,构建社会支持系统

心理教师在小羊的自述和其青少年心理韧性量表测量结果中发现,小羊缺乏社会支持。于是,心理教师从同学、老师、家长的角度,运用叙事疗法的“观众见证”技术,帮助她收获更多的社会支持。

1.构建支持系统,增进人际协作

心理教师:当你不再受到“阿郁”的影响,你觉得在你认识的人里,谁最不会感到惊讶?

小羊:可能是我初中时的一个好朋友,她有抑郁症,她总是说我的问题不严重,鼓励我积极面对。

心理教师:你的初中好友对你是非常有信心的,在她眼中,你是有能力恢复的。那么当“阿郁”不再出现了,你觉得谁会最早发现?

小羊:同桌吧,还有现在班上的一个好朋友……还有班主任。

心理教师:他们是如何发现的?

小羊:如果“阿郁”不来了,我的情绪就稳定多了,肯定不会割手,我同桌每次看到我割手都会制止。我心情好的时候,话比较多,我的好朋友肯定会发现。还有班主任,她比较关心我,她一直觉得我学习习惯挺好的,如果我学会调节情绪,不再割手了,她也会发现。

心理教师:哦,看来你身边有很多关心你的人,她们在你情绪不好时会担心你;当你成功赶走“阿郁”,也会第一时间发现,替你感到高兴。

小羊:是的。

为了让小羊在现实中得到更多的支持和鼓励,心理教师和小羊共同设计了一些卡片,邀请她的朋友、同桌、班主任等,每两周在卡片上给她写一句鼓励的话。小羊说,每当看到这些话语,就感觉心里充满了力量。此外,心理教师鼓励小羊参与校园文创产品的设计,最后她的作品获得了特等奖。这件事极大地激励了她,让她对自己的绘画能力充满信心。

2.家校沟通,协同助力

小羊的父母难以接受自己的孩子不优秀,每每校方约谈,父母都找借口回避。父母冷漠的态度不利于小羊问题的解决。后来,在家校沟通中,校方通过以下三方面为家长赋能,激发其行动力。