例谈针对校园欺凌的学校系统解决方案

作者: 杨文红 荣听雨 金欣

摘要:校园欺凌隐秘、高发、易反复、涉事人员众多,会给所有卷入的未成年人的心理健康造成或多或少的影响,更有甚者,会导致不乐见的结局。在一次校园欺凌案例中,学校采用系统解决方案,通过“个案辅导+封闭式团体辅导”的方式,整合心理教师、学校管理者、其他教师以及班级同学的资源,运用叙事治疗技术,达到了帮助所有的涉事者摆脱欺凌事件的影响、改写各自人生故事的目的,取得了比较满意的效果。结案时,被欺凌者报告自己的人际关系得到了改善;被欺凌者、欺凌者和旁观者自我认同更趋积极;班级的氛围变得和谐、有序。

关键词:校园欺凌;人际关系;叙事治疗

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2024)25-0055-05

校园欺凌是指发生在学生之间,一方通过肢体、语言或网络等方式故意实施欺负、侮辱,造成另一方人身伤害、财产损失或精神损害的行为[1]。研究表明,卷入欺凌对青少年问题行为有重大影响,可能会导致包括抑郁和焦虑等内化问题,以及物质滥用、自伤或自杀等外化问题[2-3]。儿时遭受过欺凌的孩子在成长到青春早期时,出现精神疾病征兆的可能性是没有遭受过欺凌孩子的两倍,那些曾经成年累月被欺凌的孩子在12岁时发生精神病类症状的概率是未受过欺凌孩子的四倍。小学期间曾遭受过欺凌的孩子与从未受过欺凌的同龄孩子相比,在青少年阶段更易出现自残行为[4]。

在校园欺凌中除了欺凌者和被欺凌者外,还有身处现场但没有参与欺凌行为的旁观者。旁观者的行为将不同程度地影响校园欺凌事件的进展,而其本身也在校园欺凌事件中受到不同程度的影响 [5]。2016年中国青少年研究中心调查发现,我国校园欺凌发生率为33.36%[6]。2019~2020年在山东等六省进行的实地调研中发现,校园欺凌的发生率为32.4%。

笔者整合心理教师、学校、家长以及同辈资源,运用学校系统解决方案对一例五年级校园欺凌事件进行干预,就如何减轻被欺凌者遭受的伤害,让欺凌者从欺凌者的角色中摆脱出来,如何在校园中更好地推进反欺凌工作进行了探索,并收到了较满意的效果。

一、个案情况

来访者小A,女,12岁,小学五年级学生,来自台湾。因情绪低落长达半年,加剧伴恐惧三天来访。家庭模式为核心家庭,家庭成员包括父亲、母亲以及姐姐,家庭关系和睦。受疫情影响,来访者与母亲留居大陆,父亲和姐姐则在台湾居住。小A否认精神疾病家族史,性格内向温和,胆小寡言。

小A半年前因体育特长转至本校,转校后曾对母亲抱怨同学排挤她。近半年来情绪低落,做事提不起兴趣,快感丧失,自我评价低,认为前途暗淡悲观,有厌世想法,无自伤自杀等观念和行为。一个月前因同伴说她“脾气大”而情绪激动,一只脚跨出窗台,被老师拉回安抚后,情绪得到缓解。数天前,与副班长(女)发生矛盾,后者带着班级其他所有的女生给来访者写了绝交信。事后小A写信道歉,但未获谅解。

班主任发现后,在班级就此事进行了不点名批评,当晚,副班长带领所有女生伙同宿舍的两名六年级女生对来访者指责、谩骂半小时,威胁要孤立她,并反复让她跳楼,拿剪刀向她示范割颈动脉自杀,说“割了动脉你就解脱了。”来访者感到恐惧、痛苦和愤怒,打电话让母亲接自己回家。校方建议母亲带孩子看心理医生。

二、干预过程

分析:来访者为青春期女生,表现为情绪低落,兴趣和愉快感丧失,自我评价较低,有自罪观念,无自伤观念和行为,有“也许死了就不痛苦了”的想法,没有关于自杀的计划,曾有一次想“跳下去”解脱的行为。睡眠尚可,食欲欠佳。历时半年,情况加剧的时长为三天。

评估:儿童少年期情绪障碍。

(一)针对被欺凌者的干预

来访者由母亲陪同,签订辅导协议后单独和心理教师交流。来访者在心理教师的引导下叙述了事情经过,认为肯定是自己做错了,但不知道“错在哪里”;因怕同学报复,一直不敢告诉母亲和老师;认为“自己是个令人讨厌的人”。心理教师引导来访者将面临的问题进行外化:并不是自己是个有问题(令人讨厌的、不够好的)的人,而是自己遇到了校园欺凌,无论如何,同学的欺凌行为都是错误的。

心理教师就来访者对问题的认知、应对以及可做出的改变用叙事的方式进行了重构,来访者在心理教师的引导下确认,校园欺凌是不能被接受的,如果再次遇到类似情况可以采取以下的应对策略:

(1)不理她们;

(2)向老师汇报;

(3)给妈妈打电话;

(4)看心理医生;

(5)向那些不会欺凌同学的同学求助;

(6)和她们保持距离。

辅导结束当晚,来访者返校后,同学因受到老师的批评又围攻谩骂来访者近2小时。来访者情绪相对稳定,立即联系母亲离开学校并再次去门诊就诊。心理教师主动和校方联系,经协商后,决定启动校园层面的干预。

(二)校园干预

由心理教师对分管校长、德育处主任、涉事学生的班主任、教练进行校园欺凌相关知识的专题培训,内容涉及:校园欺凌的定义、欺凌时谁在现场、欺凌的类型和形式、欺凌者和被欺凌者的特质、欺凌的危害以及学校可以采取的应对措施。制定了学校应对的方案,提出以封闭式团体辅导(秘密小队)的方式进行系统的心理行为干预。

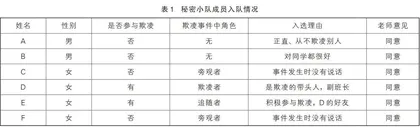

由来访者、心理教师和班主任一起挑选秘密小队成员,辅导目标是摆脱欺凌。团队中包括2名最恶劣的欺凌者,4名比较有正义感的学生以及被欺凌者(见表1)。心理教师和来访者一起撰写来访者的受欺凌故事,包括欺凌的简要经过、欺凌对来访者的影响以及来访者希望接下来会发生什么变化。

在所有的成员同意后,心理教师宣布受欺凌者的名字,宣读欺凌故事。

心理教师和队员们一起制定摆脱欺凌的方案,通过头脑风暴,引导队员们形成具体的阻止欺凌的行为,为被欺凌者创造不同的学校生活体验。成员列出的行动计划包括:

(1)主动和来访者说话;

(2)当她有困难的时候主动帮助她;

(3)让自己的朋友和她一起玩;

(4)在学习上帮助她,帮她补课,教她做作业;

(5)如果有人欺负她,主动保护她。

心理教师又带领成员对每一条计划在实施时可能遇到的困难、解决的方法以及如何秘密执行进行了讨论,达成以下共识:

(1)秘密小队每天开一次会,向心理教师汇报实施情况;

(2)所有队员都对秘密小队一事保密;

(3)如果发现有对来访者的欺凌,自己也没有办法帮助她,可以找其他队员或者是心理教师来帮忙;

(4)来访者遇到欺凌时可以向任何一个队员求助。

(三)实施与跟踪

五天后,来访者反馈未再发生欺凌。教师召集秘密小队会议,每个队员轮流发言,说出自己是如何行动、如何保密的,有队员提出来访者也要主动和同学们交流,不要总是用不信任别人的方式和人相处,来访者表示接受队员们的建议。心理教师对队员们的反馈和行动予以肯定与鼓励。

又过了五天,心理教师再一次和来访者以及班主任核实情况,来访者反馈欺凌者主动和她说话,帮助她修理修正带,她和欺凌者可能会成为好朋友,觉得欺凌已经结束了;班主任反馈班级气氛有明显变化,孩子们变得愉悦了很多。心理教师再次召集秘密小队会议,收集他们对活动的反馈,队员们反映来访者变得“好相处”了,队员之间关系变得亲近,班级氛围变得和谐。心理教师将来访者和班主任的反馈告知小队成员,队员们一致认为欺凌辅导可以结束了。

三天后再次召集秘密小队会议,心理教师、学校校长、负责德育的副校长、教导主任、班主任出席。副校长宣读了学校给秘密小队的感谢信,校长给队员们颁发了学校准备的奖品、感谢信和校长签字的荣誉证书。

三个月后通过微信对家长进行随访,反馈来访者没有再报告欺凌现象,与同学相处愉快,学习有进步;对秘密小队所有成员进行个别访谈,进一步了解校园干预对成员心理、认知等方面的影响,结果显示欺凌者和旁观者的自我认同更趋积极。

三、讨论

芭芭拉·科卢梭(Barbara Coloroso)指出,校园欺凌的不良影响不仅仅局限于欺凌者(策划和/或发起欺凌并且积极参与者)与被欺凌者,同样也会辐射到数量与作用不容忽视的旁观者[4]。他们在校园欺凌事件中不同程度地影响事件的进展,同时,导致他们产生了是否成为欺凌者或/和被欺凌者的不同认知。

欺凌者可能在另一事件中变成被欺凌者,甚至很大可能在现实生活中就是一个被欺凌者;而被欺凌者可能将自己所受的欺凌发泄给其他弱势方,实施欺凌,成为欺凌者;旁观者作为欺凌者和被欺凌者的同伴,目击欺凌时的态度及行为将影响着欺凌事件的发展趋势[7],同时,受欺凌行为影响,旁观者可能加入欺凌,成为欺凌者,也可能受欺凌行为影响,被波及卷入欺凌事件,成为被欺凌者。

所以,如果能成功针对这三方进行干预,就可能改变所有涉事者的人生走向。不仅如此,学校环境中的其他成员(校长、授课教师、心理教师等)对欺凌事件的态度与处理方式都会对校园欺凌事件的发生与发展产生影响,故而,运用基于校园的系统解决方案更值得期待。

综合媒体信息及走访各类学校发现,对于校园欺凌,国内普遍的应对方式是识别欺凌、隔离欺凌者并给予惩罚。教师、家长和孩子都对欺凌相关的概念较为模糊,除非发生了严重的后果,否则早期识别的可能性并不大;识别以后,“隔离、惩罚”的实施并不容易,不少学校会因“学校声誉”“欺凌者家长不接受”“取证难”等原因而采取“各打五十大板”的处理方法;有些学校会考虑给被欺凌者提供个案心理辅导,很少会给欺凌者、旁观者提供心理干预。

惩罚会给涉事者带来羞辱感[8],并强化欺凌者对被欺凌者的敌意与怨恨,甚至导致对被欺凌者实施报复;同时惩罚还在一定程度上隔绝了欺凌者对被欺凌者做出友善行为、重建同学关系的机会;也可能使被欺凌者的人际关系建立更加困难。

在本案例中,我们基于“欺凌者不是问题,欺凌才是问题”的出发点,假设当欺凌发生时,每个涉入欺凌关系的人可以进入不同的角色位置中表演故事。

站在被欺凌者的角度,我们并不更多关注“她被欺凌”这一主流叙述,而是去发现她的闪光故事,如她是如何不被欺凌者左右,如何保护自己的,哪些人在这件事发生后愿意来帮助她,这说明了她自己有什么样的特质值得别人欣赏等,让她看到自己的闪光部分,从而改变自己被欺凌的角色定位,以及被欺凌是因为自己做得不够好的自卑的自我认同。

站在欺凌者的角度,我们通过秘密小队,邀请他们把原来的欺凌故事放在一边,抛开欺凌者的角色,去表演另外一个“帮助同学摆脱欺凌”的故事。同时,由于和被欺凌者一起成为了秘密小队的成员,欺凌者有机会以帮助者的身份去接近被欺凌者而不被排斥,从而使之有机会去实施非欺凌甚至是帮助行为。获知入队名单是得到老师认可的,改变了欺凌者“我在老师眼中就是个坏孩子”的自我认知,甚至可以建立“我在老师眼中是可以帮助别人的”正向认知。

站在旁观者角度,由于受邀进入了一个主动的欺凌消除者的角度,会让他们理直气壮地、主动地、积极地去实践一些在秘密小队中学到的、原来就有但不敢的、不知道可以表露出来的乐于助人的一些行为。

站在学校的角度,从处罚当事人转变为帮助涉事的各方学习正确的相处方式、共同消除欺凌,不仅将学校从对立的纷争漩涡中拉出来,同时还避免了欺凌行为进入“欺凌—处罚—报复性欺凌”的恶性循环。

列佛·维果斯基提出的“最近发展区”理论指出,学生学习一些新任务时,很难在没有掌握更高技能的人的帮助下达成学习。秘密小队提供机会让学生走出“已知和熟悉”的欺凌者和被欺凌者的名声限制,在团队成员和心理教师提供的“鹰架”帮助下,进入一种新的帮助消除欺凌、一起去改变现状的角色,去体验一种新的关系。这也是怀特所说的“从知道和熟悉的领域通过最近发展区的互动,可以达到可能知道的领域”[9]。