人工智能时代生命教育的机遇、挑战与路向

作者: 徐诗韵 祝晶莹

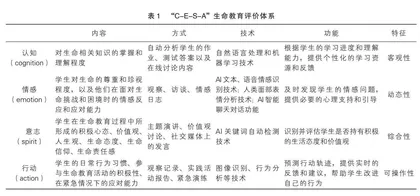

摘要:人工智能技术的普及应用,给学校的生命教育带来更多可能性:人工智能可以推动生命教育内涵更新,促进生命教育场景拓展,助力生命教育方式转变,赋能生命教育评价升级。但由于技术的双面性,学校生命教育也面临一定的风险和挑战:数据隐私问题侵犯人类的生命安全;数字生命混淆伦理边界,引发道德挑战;技术泛滥导致路径依赖,降低思维能力;AI空间生命行为虚拟化,造成现实情感疏离。基于智能时代生命教育面临的机遇和挑战,未来可以从创建“现实性”与“仿真性”融合式生命教育课程、创设具身化生命教育体验式学习情境、创建“C-E-S-A”生命教育评价体系、创建生命教育动态生成式监管评测长效机制等方面,推动生命教育的发展。

关键词:生命教育;人工智能;路径依赖;生命安全

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2024)27-0004-05

人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)技术引领新一轮产业变革,社会影响日益凸显,与人类的生产生活深度融合,诞生了一种新的生命形态,即网络生命形态。同时,人工智能技术加速与其他学科领域交叉渗透,就教育领域而言,人工智能推动教育改革向纵深发展,“AI+教育”逐渐从理论走向应用实践,使学校的生命教育有了更多可能性。为此,有必要探讨学校生命教育在人工智能背景下可能发生的变化,从而抓住机遇,应对风险,调整路向,助力学校生命教育的正向变革。

一、人工智能时代生命教育的正向机遇

(一)人工智能推动生命教育内涵更新

根据时代变迁而更新内涵是生命教育的“生命线”。自1968年美国的杰唐纳·华特士首倡生命教育的思想,各界皆对其内涵进行定义,但至今尚未有统一定论。生命教育作为一种应对现代性危机(如社会危机、精神危机、教育迷失等)的教育理念,是人类社会发展的产物,有鲜明的时代特征,也有相应的历史语境,无法脱离时代背景[1]。当前,网络信息化的飞速发展超越以往任何时代,数字信息的普遍应用打破了人类传统的沟通交流方式,人工智能技术更是影响着人类的生命状态,即人与自己、人与他人、人与社会的关系,进而改变着人的底层思维逻辑和生存哲学。

在浩瀚的网络空间中,生命存在形态由现实场域转向虚拟场域,在虚拟空间中重新建构自然属性、社会属性、精神属性这三种生命存在形式,其趋势是多向化、复杂化和数字化。2023年,以ChatGPT为代表的生成式人工智能问世,人类惊叹之余发出了“生命究竟是什么”“在技术冲击下人类如何自处”等终极疑问。因此,当今社会现实中,生命教育的任务是使学生理解人工智能时代背景下的人与自我、他人、社会这三重关系,最终目的指向现实生活中人的生命价值和生命质量的提升。由于生命教育内涵外延极其广泛,所以本文讨论的生命教育并非广义的生命与教育内在关系哲学的“生命化教育”,而是狭义的生命教育,即学校围绕学生“生命”主体,利用人工智能技术手段,开展的一系列具有现代性特征的保障学生生命安全、提升学生生命质量的教育实践活动,其内容包括现实与数字空间下正确的生命认知、生命情感、生命意志和生命行为。

(二)人工智能促进生命教育场景拓展

人工智能技术迭代创新,促进教育基础设施更新,学校生命教育也迎来变革和发展机遇。过去学校的生命教育场景停留于教室、操场等固定场景中,受教学时间和教学空间的制约,无法形成生动、活泼、鲜活的“生命场”,而新的教育场景突破了时空界限,融合物理空间、社会空间和数字空间,以学习者为中心,旨在激发学生内生生命力量。学校可利用在线课堂、虚拟课堂、虚拟仿真实训、虚拟教研室、新型教材、智慧校园等新型教育场景,培育跨班级、跨年级、跨学科和跨时空的生命体验共同体。

例如,重庆市江北中学将数字化硬件提档升级,持续提升平台基础能力,实现对各教育核心场景的赋能,形成泛在化生命教育环境。该校充分利用大数据、人工智能等先进技术搭建生命教育场景,实现了学生校园生活、消费、进出校门人脸识别等功能的智能化管理,构建了生命保障的校园实体场景;运用信息技术对学校的教学、科研、管理和服务等各个环节进行现代化改造,建设高水平的校园网基础设施公共平台,加强信息管理综合系统、校园广播网、校园安防网等多网融合,同步链接教室智能摄像头以及机器人、3D打印、航模、单片机等社团活动所需的场所和器材设备,更新上传生命教育相关课程资料,建立生命教育的数字空间场景。学生根据自我需求,建立线上一人一档的生命成长模型,科学记录与分析自我生命行为上的变化,培育生命体验“活力场”。

(三)人工智能助力生命教育方式转变

人与AI之间的互动日益频繁,推动了讲授式生命教育向体验式生命教育的创新转变。教育方式上,生命教育过去大多以教师为中心,采用讲授知识的方式,学生更多是被动地接受。在内容上,生命教育常被简化为心理健康教育和安全教育,缺乏系统的显性课程和隐性课程,生命教育实践呈现碎片化特征。我国疾病预防控制中心的一项研究数据表明,每年因自杀而死的青少年占死亡总人数的19%,有过自杀念头的青少年比例高达10.86%~30.50%[2]。这些数据表明,旧有的生命教育方式效果并不理想。生命教育面对的是一个个鲜活、生动的生命体,其特别之处在于实践性,即让学生在生命实践活动中探索和求知,从而获得体验与感悟。在人工智能时代下,学校可以通过增强现实、虚拟现实、元宇宙等技术形成的社会化数字空间,为学生建立个人数字形象,使学生以一种新的网络生命形态模拟感受“生老病死”,深入了解生命的规律、意义及价值。这不仅有助于学生直观地体悟到原本难以触及的事物的本质,还能使学习过程变得更加生动有趣,使学生自然生成美好的体验。

(四)人工智能赋能生命教育评价升级

生命教育的评价是一个多维度的过程,旨在全面评估学生对生命的理解及态度和行为变化。评价不仅具有诊断作用,并且具有导向、激励等功能。人工智能的赋能作用日益凸显,为教育评价升级提供了强大的技术支持,不仅提高了评价的准确性和效率,还促进了教育的个性化和科学化发展。智能教学平台与自适应学习系统、智能作业批改系统、课堂互动分析工具、教育数据挖掘与分析系统等都可用于对学生在校时期生命行为的分析。例如,松鼠Ai、科大讯飞AI学习机、学霸君等教育产品能够根据学生的能力、水平和需求,智能推送个性化的学习内容和进度。华东师范大学开发的EmoGPT情感判别式AI教育大模型,能够用于情感评价、危机识别和心理疏导。

二、 人工智能时代生命教育的风险和挑战

第一,数据隐私问题侵犯个体的生命安全。

智能教育技术的突飞猛进,伴随着学生个人数据的收集、存储和使用更加普及,使得数据隐私泄露和滥用的风险不断增加。当数据信息被不当收集、滥用、窃取时,可能会导致如身份盗窃、财务损失、声誉损害等严重后果。更为糟糕的是,如果学校采用的信息管理系统安防网存在漏洞,一些敏感的个人数据,如健康状况、家庭关系、行踪习惯等,被泄露或滥用,可能会对个人的生命安全产生直接威胁。不法分子可能会利用这些信息实施敲诈勒索、诈骗或其他犯罪行为。这不仅会对学生造成直接的心理压力和经济压力,还会导致社会不稳定和不和谐,侵犯每一个家庭的生命安全。这些不良后果与学校生命教育的初衷背道而驰。

第二,数字生命混淆伦理边界,引发道德挑战。

如何引导学生在网络空间下树立正确的价值观并正确作为,是学校生命教育实践中的重要内容。部分学者将生成式AI大模型定义为一种通过计算机程序和算法模拟的数字生命形式,而学生在各类网站、游戏中建立的富有个人形象特征的数字形象,某种程度上也象征着一种数字化生命,这两者的存在与现实中具有生物体特征的生命存在既联系又彼此割裂,模糊了传统生命的概念边界,引发了人类对生命的重新定义的思考,进而影响到人们对生与死、存在与意义等哲学问题的思考,在伦理和道德层面上引发了诸多讨论。数字生命是否具有与人类生命相同的价值和尊严?如何看待和处理自我建立的数字生命形象?这些风险与挑战,进一步加大了学校生命教育的难度。

第三,技术泛滥导致路径依赖,降低思维能力。

帕斯卡尔[3]指出:“思想形成人的伟大。人只不过是一根苇草,是自然界最脆弱的东西,但他是一根能思想的苇草。”人的生命价值和尊严就在于思考。人工智能技术在处理大量数据和复杂计算方面有着显著优势,部分学生在遇到问题时养成了依靠搜索引擎或AI智能助手来解决问题的习惯,而不是通过自己的独立思考和研究探索。一旦人们选择了某种技术或方法,就可能因为惯性而持续依赖它,即使知道这种技术或方法可能并不是最优的,这就是对AI技术的路径依赖。当学生长时间习惯于从人工智能系统中直接获取答案时,就可能会变得懒惰,不辨真假,也不再尝试新的答案和方案,从而限制了自身思维的深度与广度。真正的生命教育应该包括创新思维、情感理解和人文关怀,否则就会渐渐丧失作为人最本真的具有活力的生命能量,使生命状态逐渐机械和僵化。

第四,AI空间生命行为虚拟化,造成情感疏离。

完整的生命应该是一个生命体的知、情、意、行的总和,生命行为则是在生命认知、生命情感和生命意志的指导下,个体所做出的具体行动。在人工智能时代,AI会代替人类去操作很多事情,但没有办法代替人类去形成对自我生命的体认、肯定、接纳和珍爱。人对自我生命意义的沉醉、欣喜,以及对自我生命和他人生命、整个生命世界的珍惜、同情、怜爱,是人性最宝贵的成分,这区别于任何生成式人工智能。在“AI+”教育日益发展的今天,越来越多的生命行为被虚拟化,学生通过数字界面和虚拟环境进行学习、交流、互动。虽然这种虚拟化带来了便利,提升了效率,但也在一定程度上削弱了个体真实世界的社交联系,造成情感疏离和社交隔离:一是AI空间生命行为虚拟化,缺乏身体语言传递和真实情感,影响情感交流的深度与纯度;二是学生的生命意志还未完全形成,较为薄弱,容易过度依赖虚拟空间,沉溺虚拟社交,减少真实世界的社交活动,从而减少了情感共鸣和理解,加剧现实脱节和孤独感。

三、人工智能时代生命教育的未来路向

第一,创建“现实性”与“仿真性”融合式生命教育课程。

融合式生命教育课程是一种创新的综合性课程,旨在通过多学科融合的方式,全面提升学生对生命的认知和理解,提升生命质量。这一课程类型注重挖掘和利用各学科中的生命教育资源,并将其融合到整个生命教育的系统中,从而使学生能够从多个角度理解和体验生命。在融合式生命教育课程中,现实性与仿真性的融合是关键。现实性表现在该课程是在教师的教、学生的学以及环境等因素相互作用下,学生直面、亲历自然情境与社会生活中的真实问题,自主探究、解决,进而实现对生命相关知识的创造和生成,促进认知和情感发展的动态系统[4]。仿真性意味着课程不仅要引入真实世界的生命教育案例和场景,还要运用仿真技术为学生创造身临其境的学习环境,让学生在适宜的情境中学会如何处理好现实世界和网络空间的各类人际关系。

例如,可以利用虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术,模拟出各种生命场景,让学生在仿真的环境中进行体验和学习。此外,融合式生命教育课程还应注重跨学科的学习。生命教育不仅仅是生物学或医学的领域,还涉及心理学、社会学、哲学等多个学科。其内容包括健康行为和生命方式、儿童生长发育和青春期保健、心理健康、传染病防治与突发性卫生事件的应对和安全急救以及避险措施等多个方面[5]。因此,学校在实施融合式生命教育课程中,要整合不同学科的知识和方法,引导学生从多个角度理解生命现象和问题。此外,还应平衡好虚拟与现实的关系,鼓励学生保持真实世界的社交活动,辅以必要的心理辅导,规避仿真性和虚拟化引发的情感和心理危机。

第二,创设具身化生命教育体验式学习情境。

教学方式上,具身化生命教育体验式学习情境强调通过身体体验和情感参与,使用虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术,创造更加真实和沉浸式的学习体验。

1.教学实境具身化

在教学中,教师可以巧妙地利用实物、漫画、图片、数据图表、影像资料等直观展示方式,创造出丰富而生动的视觉体验,使学生更加直观地感受生命的奥秘和魅力。利用VR技术创设师生交互的学习情境,让学生在数字空间中选择扮演不同的职业角色,如医生、护士、保安、消防员等,模拟他们在应对生命安全和健康问题时的表现。特别是在进行具体生命问题的解决和技能的训练时,可让学生在模拟情境中体验和学习,比如模拟急救、自然灾害逃生,增强“在场”体验。