欺凌受害与青少年非自杀性自伤:感知学校氛围与父母低头行为的调节作用

作者: 杨蕊嵘 秦珂楠 甘雄

摘要:为探讨欺凌受害与青少年非自杀性自伤(NSSI)的关系及感知学校氛围和父母低头行为在其中的作用机制,采用横断设计,使用欺凌受害问卷、青少年自我伤害问卷、感知学校氛围量表、父母低头行为量表对704名初中生进行调查。研究结果表明,经历欺凌受害事件的青少年会表现出较高的NSSI水平;拥有低水平感知学校氛围的欺凌受害者更有可能产生NSSI。研究揭示了欺凌受害对青少年自伤行为的影响及其作用机制,为预防和干预青少年自伤行为提供了理论依据和实践支持。

关键词:欺凌受害;感知学校氛围;父母低头行为;非自杀性自伤

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2024)29-0004-07

一、引言

非自杀性自伤(NSSI)是一种复杂而危险的精神病理行为,很容易导致严重的心理问题。目前,它已经演变成一个非常重要的公共卫生问题[1]。据统计,世界上约有14%~15%的青少年至少实施过一次NSSI[2]。在中国,青少年中NSSI的发生率在10%~33%之间波动,而且逐年呈上升趋势。极端的NSSI可导致身体残疾甚至死亡等严重后果,因此,探究青少年NSSI的发生机制至关重要。值得注意的是,已有证据证明,欺凌受害导致了NSSI的发生和持续存在[3]。青少年通常会受到不同类型和不同严重程度的欺凌,成为易受欺凌受害影响的脆弱群体[4]。

目前,有研究表明,欺凌受害是心理障碍和精神疾病发生的一个重大风险决定因素[5]。一般的压力理论认为,对青少年来说,欺凌是一种严重的压力事件,它会导致负面情绪和压力,此时,他们可能会采用NSSI的非适应策略进行调整[6]。NSSI的人际关系模型还提出,有害的人际关系或者同伴恐吓会加大NSSI出现的概率[7]。研究表明,暴露于巨大的攻击下可能会引发过多的不良社会心理后果,包括出现自杀意念甚至自伤行为[8]。很明显,欺凌受害和NSSI之间存在一定相关性,但是欺凌受害和青少年NSS之间的关系是复杂的,一些变量在这种关系中可能起着调节作用。

对于青少年来说,学校是他们学习和发展的关键平台,学校氛围作为一种保护因素,与学校的生态系统有着内在的联系[9]。学校环境在很大程度上影响了青少年的学业、认知和情感发展[10-12]。研究强调,学校氛围对青少年欺凌受害有显著影响[13]。具体来说,对学校氛围的主观评价越低,他们遭受欺凌受害的可能性越大。动机—意志阶段模型表明,感知学校氛围是NSSI的关键背景和潜在的催化剂。已有研究发现,良好的学校氛围可以有效地减少青少年问题行为[14]。也就是说,良好的环境可以使青少年产生被接受感,从而减轻焦虑和忧郁等情绪问题,具有大幅降低自伤发生率的可能[12]。相反,如果青少年与学校氛围不协调,在此基础上又缺乏某种社会联系,他们就会产生一系列不良情绪,包括孤独感和无助感,并且很容易去伤害自己[15]。综上,感知学校氛围可以说是调节青少年欺凌受害和NSSI之间关系的一个影响因素。

随着移动终端设备的流行,出现了只玩手机而忽视他人的“低头者”[16]。低头行为在家庭生活中更为常见,在亲子互动的背景下,父母却沉迷于手机,这被称为“父母低头行为”[17]。目前的研究提供了大量的证据,证实父母低头行为对青少年具有负面影响,容易导致一系列的情绪和行为障碍,引发青少年痛苦和绝望的严重症状,并产生敌对反应,甚至对父母的忽视或缺乏关注表现出极端的行为[18-20]。依恋理论强调指出家庭是青少年建立依恋关系的关键领域。父母低头行为给孩子塑造了一个拒绝和排斥的负面形象,从而阻碍了他们基本生理和心理方面的满足,影响其随后的人际互动[21]。他们可能会采取不同的策略来吸引别人的注意,比如过度的奉承和卑躬屈膝,或者在人际交往中保持被动,成为欺凌的潜在受害者。

此外,父母低头行为破坏和减少了建设性的亲子对话的机会,也减少了获得有效的冲突解决技能的机会[19]。面对分歧和冲突,这些孩子无法有效地使用积极的应对策略,经常成为欺凌的对象。相反,经历低水平父母低头行为的青少年可能不那么容易受到欺凌,因为他们采用来自父母的积极人际交往方式,不太倾向于与他人发生人际冲突。高水平的父母低头行为成为引发NSSI的重要风险决定因素。根据家庭系统理论,家庭对青少年的发展有显著的影响。高水平父母低头行为会影响青少年的主观感受,青少年会认为父母更喜欢数字设备,而不是青少年自身。青春期是青少年发展的重要时期,个人正在经历多方面的转变和面对各种挑战,在这种情况下,他们对父母忽视甚至排斥的易感性提高[19,21]。青少年对父母拒绝的负面理解会引发不利的自我认知,最终导致抑郁,这通常被认为是故意自我伤害背后一种普遍的动机[22-23]。相反,经历低水平父母低头行为的青少年会得到更多的感情支持,通常表现出更好的情绪调节能力,从而减少了自伤的倾向。

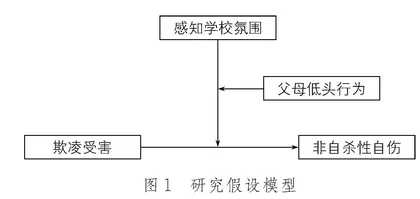

基于以往研究与相关理论,本研究拟考查欺凌受害对青少年非自杀性自伤的影响,以及感知学校氛围与父母低头行为在其中起到的调节作用。具体假设模型如图1所示。

二、研究对象与方法

(一)研究对象

从中国湖北省的两所中学招募712名学生参与研究,其中8名学生的数据由于信息不全被剔除,有效样本包括704名学生(M=15.15岁,SD=0.98),其中包括350名男孩(49.7 %)和354名女孩(50.3%)。

(二)研究工具

1.欺凌受害问卷

采用张文新和武建芬[24]修订的Olweus欺凌受害问卷,该问卷由6个不同的项目组成,包括三个主要维度——身体欺负、言语欺负和关系欺负。参与者被要求评价他们过去半年内在学校中受欺凌的程度,采用四点计分,分数越高意味着受欺负情况越严重。在本研究中,量表的内部一致性系数为0.80。

2.青少年自我伤害问卷

采用冯玉[25]修订的青少年自我伤害问卷,该问卷包含18个项目,包括两个不同的分量表:自伤的次数和身体伤害程度。自伤次数为四级评分,伤害程度分为五个等级。总分为自伤次数与身体伤害程度的乘积的和,总分越高说明自伤行为越严重。在本研究中,该量表的内部一致性系数为0.94。

3.青少年感知学校氛围问卷

采用Jia、Way和Ling等[26]开发的青少年感知学校氛围问卷,包括三个主要组成部分,即教师支持、同伴支持和自主性机会,总共25个项目。运用5点计分,从1 (表示“完全不符合”) 到5 (表示“完全符合”),分数越高意味着青少年对学校氛围的感知越积极。在本研究中,该量表的内部一致性系数为0.91。

4.父母低头行为量表

采用丁倩、张永欣和周宗奎[17]修订的父母低头行为量表,包括9个项目,旨在测量父母低头行为的严重程度,评分范围从1(表示“一点也不”)到5(表示“持续”),得分越高表示父母的低头行为越严重。在本研究中,该量表的内部一致性系数为0.85。

三、研究结果

(一)共同方法偏差检验

Harman单因素检验法的结果显示,共18个因子的特征值大于1,第1个因子解释的变异量为22.86%,远小于40%,说明研究数据不存在严重的共同方法偏差。

(二)描述性统计和相关分析

各变量的描述性统计和相关分析结果见表1。欺凌受害、非自杀性自伤和父母低头行为两两之间呈显著正相关,而三者与感知学校氛围均呈显著负相关。此外,年龄与欺凌受害、非自杀性自伤、感知学校氛围和父母低头行为均呈显著相关,性别仅与欺凌受害呈显著相关。据此,在后续分析中纳入二者作为控制变量。

(三)感知学校氛围和父母低头行为的调节作用检验

在控制年龄和性别的基础上,本研究拟考察感知学校氛围和父母低头行为在欺凌受害与非自杀性自伤之间的调节作用。首先,采用层次线性回归分析检验自变量和因变量之间的关系。如表2所示,欺凌受害和父母低头行为正向预测非自杀性自伤,但年龄、性别和感知学校氛围对非自杀性自伤无显著预测作用(见模型一)。其次,纳入调节变量并采用SPSS宏中Model 3检验二者的调节作用。结果显示,欺凌受害与感知学校氛围的交互项及欺凌受害、感知学校氛围和父母低头行为三者的交互项均显著负向预测非自杀性自伤,但欺凌受害与父母低头行为的交互项及感知学校氛围和父母低头行为的交互项对非自杀性自伤无显著预测作用(见模型二)。

基于上述结果进一步探究感知学校氛围的调节作用,并绘制了在高低水平(M±1SD)感知学校氛围时青少年在非自杀性自伤上欺凌受害的简单斜率图(见图2)。具体而言,在低水平感知学校氛围下,欺凌受害对非自杀性自伤有显著预测作用(βsimple=0.46,SE=0.04,95%CI=[0.38,0.53])。然而,在高水平感知学校氛围下,欺凌受害对非自杀性自伤的影响不显著(βsimple=0.04,SE=0.06,95%CI=[-0.08,0.17])。

由表2可知,欺凌受害、感知学校氛围和父母低头行为之间的三方交互作用显著。对父母低头行为水平高(M+1SD)的青少年而言,感知学校氛围对欺凌受害与非自杀性自伤关系的调节作用显著(β=-0.17,p<0.001);而对父母低头行为水平低(M-1SD)的青少年而言,感知学校氛围的调节作用不显著(β=0.01,p=0.78)。具体而言(见图3和表3),在低感知学校氛围水平和高父母低头行为水平的情况下,欺凌受害正向预测非自杀性自伤(βsimple=0.44,SE=0.04,95%CI=[0.37,0.52]);但在高水平感知学校氛围和低水平父母低头行为的情况下,欺凌受害对非自杀性自伤的预测作用不再显著(βsimple=0.16,SE=0.11,95%CI=[-0.05,0.37])。另外,当父母低头行为和感知学校氛围都较低时,欺凌受害显著预测非自杀性自伤的增加(βsimple=0.13,SE=0.06,95%CI=[0.01,0.25]);但当父母低头行为和感知学校氛围都较高时,欺凌受害与非自杀性自伤之间的关联不显著(βsimple= 0.07,SE=0.06,95%CI=[-0.05,0.20])。

四、讨论

本研究发现,经历欺凌受害事件的青少年会表现出较高的NSSI水平。青少年在低感知学校氛围中经历欺凌受害的时候,会比在高感知学校氛围的情况下发生NSSI的可能性更高。此外,值得注意的是,感知学校氛围和父母低头行为都较低时,欺凌受害与NSSI的发生倾向相关。相反情况下,感知学校氛围和父母低头行为都较高时,这种关系变得不显著。清楚阐明欺凌受害与NSSI相关性的调节机制对预防青少年NSSI具有重要意义,同时也有助于制定相应的干预措施。

欺凌受害显著且积极地预测了青少年的NSSI。这一发现与过去的研究结果一致,即欺凌受害可以积极预测包括自我伤害在内的青少年外化行为[27]。这也支持了人际关系模型的观点,社会关系的不良经历可能导致个人产生NSSI[28]。具体来说,对于青少年,欺凌受害是一种消极的人际交往事件,青少年在被他人欺负后,可能通过NSSI的方式来减少欺凌产生的负面情绪,以获得人际支持,这也与经验回避模型的观点一致。以往研究也表明,青少年会使用NSSI作为一种间接的方法来减轻生活创伤和情感痛苦。从这个角度来看,NSSI成为一种适应创伤的应对策略[29]。本研究的结果证实,欺凌的负面影响可导致青少年的自伤行为。因此,改善青少年的欺凌问题可以在一定程度上避免和防止自伤行为的出现。

拥有低水平感知学校氛围的欺凌受害者更有可能产生NSSI,同时,拥有高水平感知学校氛围的欺凌受害者不太可能发生NSSI。这与之前的调查结果一致,良好的学校氛围减轻了欺凌受害产生的不利影响[12]。有研究认为,高水平的感知学校氛围缓冲了两者之间的联系,即消极的人际关系(同伴)和问题症状(自伤)的关联[14]。这一发现与生态系统理论一致,在某种程度上,积极的学校氛围源于个体与不同微系统之间的平衡互动,从而促进个人认知、人格成熟和社会适应性的增长,减轻欺凌受害对NSSI的不利后果[12]。同时,这也支持了社会联结理论,该理论认为,如果青少年感受到更多的人际支持(来自同学、老师),他们的学业成就将会得到提高,自伤意念将会减少[7]。所以学校应该营造并建设一种积极的学校氛围,为青少年提供良好的学习和生活环境,才能促进青少年的心理健康发展,避免极端行为的出现。