协同视角下普通中学心理危机学生的筛查与干预

作者: 李天凤

摘要:学生心理危机干预工作是学校心理健康教育工作中的重要组成部分,协同视角下的学生心理危机干预工作系统积极调动学校、家庭、医院、社会等各方资源,在动静态结合、多视角的筛查基础上,开展科学量化的心理评估及协同合作的心理干预工作,使得学生心理危机干预工作的开展更为全面、深入、有效,帮助学生转“危”为“机”,获得成长。

关键词:心理危机;心理筛查;家校社共育

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2024)29-0058-03

心理危机是指人们在面对困难情境时,如果之前处理问题的方式及所拥有的支持系统不足以应对眼前的处境,就容易出现暂时的心理困扰,这种暂时性的心理失调状态就是心理危机。心理危机包括三个基本部分:(1)危机事件的发生;(2)对危机事件的感知导致当事人的主观痛苦;(3)惯常的应对方式失败,导致当事人心理、情感和行为等方面的功能水平较事件发生前降低。心理危机既是危险的信号,也是成长的机遇。一方面,心理危机可能会导致个体产生生理、认知、情绪、行为等各方面问题,甚至产生自伤自残的行为;另一方面,心理危机的产生会促使个体寻求解决之道,及时的干预能帮助来访者获得成长和自我成就。

由于初、高中学生群体身心发展的特殊性,要度过心理危机,往往需要各方面资源的支持,这些资源包括个人、家庭、学校、社会等方面。因此,为更好地开展高中生心理危机的预防、预警及干预工作,学校应联合多方资源,建立协同视角下的普通高中心理危机学生的筛查与干预方案。

一、建立动静态结合、多视角的筛查模式

心理危机筛查是心理危机“三预机制”的重要环节,其目的在于早发现。越早进行危机干预,学生顺利度过危机时期的可能性越大。但只是通过心理普查来进行危机的筛查,还远远不够。在实际工作中发现,部分学生的心理危机并不能通过普查筛选出来。因此,在静态心理普查的基础之上,还需结合心理教师、班主任、家长、同伴、教职员工等主要成员的动态日常观察或监测,从多方面多角度了解学生的心理危机状况。

(一)静态普查

静态普查主要由心理教师专门负责,根据学生特点分发量表或问卷等,以期了解学生的家庭状况、近期生活事件、心理健康状况水平、人格特点等。中小学常用的心理普查问卷包括心理健康诊断测验(MHT)(适合小学四年级以上至高中)、90项症状清单量表(SCL-90)等。同时可以加入人格问卷如艾森克个性测验和卡特尔16项人格因素问卷等作为有力的补充。

问卷的选择需谨慎。一般而言,各种用于临床诊断的心理测量量表都不适合用于大范围心理健康普查和筛查。同时,要选用标准化、规范化的测评工具,避免使用自编问卷。

(二)动态监测

动态监测主要指个体的社会支持群体,如家长、班主任、同伴等对学生的认知、情绪、行为等方面的观察。

首先是家长方面的动态监测,除了家长日常加强与班主任的沟通,对学生的异常表现进行及时汇报外,心理教师可以结合实际情况,有针对性地设计家长问卷调查表,内容包括家庭结构、家庭近期的生活事件、家庭精神疾病史,以及学生在家的情绪表现、行为表现等。在设计的时候,注意用简单易懂的词汇描述心理现象。

还有班主任动态监测,除了日常及时与心理教师进行沟通外,还需根据学生日常表现填写高危学生情况调查表,主要内容包含学生基本信息、学生异常表现、已采取的干预措施等。

另外还有同伴监测,主要通过心理委员进行观察汇报。学校每个班级都设置男女心理委员各一名,每两周进行心理委员的培训,加强心理委员的心理危机识别技能。心理委员每周填写“心理晴雨表”,向心理教师汇报班级心理情况。

其他支持系统如校医、任课教师等,若发现学生出现异常情绪、行为等表现,须及时与班主任联系,班主任再根据学生心理问题严重程度及时上报给年级、德育处、心理教师。

二、开展科学量化的学生心理危机评估

(一)初步访谈,收集信息

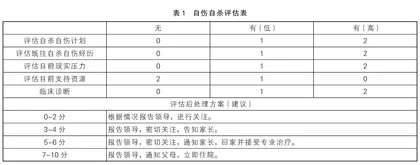

心理教师通过整合普查、班主任、家长、心理委员等多方面的信息,对存在极高和较高潜在心理危机风险的学生进行自杀风险的评估。心理教师可根据PHQ-9抑郁症筛查量表或徐凯文教授提出的自伤自杀评估表(见表1)中的相关问题,制定心理访谈提纲,对心理危机评级极高和较高的学生进行心理访谈,内容包含访谈对象的情绪、认知、行为、支持系统、生活事件、自伤自残情况、自杀企图等。同时,收集来自访谈对象各方面的信息,如班主任反馈信息、家长反馈信息。心理教师综合访谈及各方面信息初步评估学生心理危机程度。

(二)综合信息,确定危机名单

根据学生心理测量情况、心理访谈情况及各方面反馈意见,心理教师整合三级三类名单信息,撰写心理危机筛查及评估报告,上报给德育处、年级,反馈给班主任。班主任、年级、德育处再根据名单将意见反馈至心理辅导中心,综合多方信息确定最终学生心理危机分级分类名单,并上报给市相关单位。心理危机评估流程见图1。

三、调动多方资源,协同开展心理高危学生干预工作

(一)联合干预,携手互助

首先召开德育处、心理辅导中心干预小组联合会议,心理教师汇报心理危机筛查及评估情况,确定心理危机名单并上报给市相关部门,同时商讨确定进一步干预工作方案。接下来,召开全校班主任工作会议,汇报心理危机筛查及评估情况,并对年级、班主任在干预工作中的职责、内容等进行解说,尤其是高危学生的干预工作需重点跟进。年级、班主任需重点关注心理危机学生,了解心理危机学生动态,及时与心理教师、家长进行沟通联系。各部门各司其职,互相协作。

(二)多方会谈,家校联动

关于高危学生心理状况,需及时与其家长进行沟通,了解家庭等各方面情况,并建议转介。因此需成立高危心理危机会谈小组,小组成员包括学校相关领导或年级主任、心理教师、班主任、家长等。会谈主要内容是告知家长学生心理危机情况及可能发生的危机,并建议家长将学生转介至专业心理机构或专科医院进行诊断。会谈结束后,填写完整的多方会谈记录,家长签署学生心理健康情况告知书。

同时,针对重点学生,学校领导或年级领导、班主任、心理教师必须进行家访,深入了解学生的家庭情况,以便更有针对性地开展相关的心理干预工作。

(三)及时转介,医校协作

心理高危学生具有较高的自伤自残甚至自杀风险,因此,为了帮助这类学生,必须联合多方资源,尤其是学校、家长、市相关部门的资源,进行及时干预,并及时将学生转介到专业心理医疗机构进行诊断及治疗。在转介之前,心理教师需根据多方了解情况填写高危心理学生转介信,建立高危学生心理档案,并将其转介到专业心理机构或心理诊所。

四、协同视角下开展学生心理危机筛查与预防工作的必要性

(一)互为补助,多方筛查的必要性

青少年处于成长的关键时期,情绪具有波动性,行事具有冲动性。相比成人,危机事件对青少年而言可能产生的负面影响更大。青少年的心理特征具有闭锁性,对于内心的矛盾与冲突,不愿意向人倾诉,因而青少年心理问题隐蔽性较强,在一定程度上为心理危机的筛查增加了难度。因此,学校学生心理危机的筛查与干预工作应在协同视角下进行,以青少年为主体,以家庭、学校、社会等方面为考察维度,以静态普查、动态监测等多形式为考察手段,从青少年认知、情绪、行为等多方面进行分析和评估,制定更为全面和更有针对性的干预方案。

(二)协同合作,多方干预的必要性

学生出现心理危机后,若能及时得到干预,反而可以帮助学生获得成长,掌握一定的社会技能技巧,成就自我。研究表明,青少年的支持系统对青少年的心理干预起着至关重要的作用,良好的支持系统在一定程度上可以预测良好的干预效果。帮助青少年建立较好的支持系统,学校层面,可以从班集体氛围的营造、同伴及老师的陪伴帮助等方面入手;家庭层面,可以从营造家庭的和谐氛围,建立良好的亲子关系,形成良性亲子互动模式等方面入手;社会层面,可以从建立良好转介通道等方面入手。同时,学校、家庭、社会三个层面还应加强协同合作,形成更为稳固的青少年心理危机干预防护网。

总之,在协同视角下开展心理危机学生的筛查与干预工作,积极调动家庭、学校、社会等各方资源,大家共同参与,互相帮助,协同合作,使得这项工作的开展更为全面、深入和有效。

参考文献

[1]韩秀. 学校心理危机干预的探索与实践——基于几例心理危机干预个案的探究[J]. 中小学心理健康教育,2017(20):12-15.

[2]周莉. 学生心理健康服务可从学校和家长入手[J]. 心理技术与应用,2018,6(10):599.

[3]徐疆燕. 高中生心理危机干预系统的完善实践[J]. 中学课程辅导,2023(29):58-59.

[4]廖倩. 中学生心理危机干预中的家校沟通策略[J]. 中小学心理健康教育,2023(4):67-69.

[5]董巍.“家—校—医—社”协同下中学生心理危机预防与干预的策略研究[J]. 辽宁教育,2024(6):26-28.

[6]张厚德,梁西胜. 中学生心理危机“四位协同”专业化干预体系的构建[J]. 基础教育研究,2024(1):75-78.

编辑/张国宪 终校/黄潇潇