将心理课上的意外事件化为教育契机

作者: 邓婉莹

关键词:意外事件;同伴关系;心理绘画

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2024)26-0078-03

一、引言

活动、体验、分享是中小学心理健康教育课的三个基本要素。正是由于心理课上活动、体验丰富,在活动过程中学生的感受、想法差异性大,因此,心理课堂中学生的生成性内容、生生及师生互动中的意外事件,较其他学科而言必然更多。这对心理教师的应变能力、语言智慧提出了更高的要求。善用心理辅导技术,适时引导,可以让心理课堂更贴近学生,散发浓浓的“心理味”。

心理教师如果能在课堂意外事件中善用心理辅导技术,恰当地应对这些生成性内容和意外,则有可能将课堂中的这些意外转化为启迪学生心灵成长的重要时刻。下面我以寒假结束返校的第一节随堂课为例,分享我对心理课堂上意外事件加以转化的探索经验。

二、从来不缺意外的心理课堂

寒假刚返校,学生们普遍状态比较散漫,兴致不高。为了提升班级学生的凝聚力,我在心理课上为他们安排了一个绘画接龙的活动。

活动的形式很简单,分小组进行,小组里每个人依次上黑板,一人画一笔,最后形成一幅作品。从流程上来说一点也不复杂,但是学生们是否个个愿意画,他们会画些什么,在绘画过程中学生之间会产生什么互动,全是未知数。

在初一某个班级的心理课堂上,绘画接龙正在三个组里同步进行着。在这个过程中,毫不意外地,有两个组出现了“意外”。

(一)当作品被全部擦掉

轮到第二组的H上台,大家没料到,他竟然将黑板擦一挥,把组里其他同学之前画的内容全部擦没了!

第二组的学生在惊讶之余,立马炸开了锅:“你怎么回事?”“你为什么擦了呀?”

一个学生紧跟着说:“那就重新画吧!”不多久,在你一笔我一笔后,另一幅作品完成了。

绘画接龙结束后,我邀请各组学生展开交流,解读他们的作品,分析每一位学生的贡献,说一说大家对这幅作品的看法。

令人意外的是,第二组同学都表示他们喜欢共同完成的这幅作品,没人再主动提有人擦掉画的事情。

可是我很好奇,他们都是怎么看待这个小插曲的?对于擦了画的那位学生,他在同伴交往上是否会存在什么困难?

于是我特别采访了H:“我注意到,当时是你擦掉了前面同学的绘画。我特别想知道,当时你是怎么想的?是不小心,还是有别的原因?”

H很真诚地回应:“我就是不喜欢他们前面画的内容。”

“哦,原来是这样。那第二组的其他同学,当你们看见本组的绘画被擦了,我很好奇,当时你们内心是怎么想的?”

生1:“我有点意外,不过之前我们画得也不算很好,所以我感觉重画也不要紧。”

生2:“我感觉有点小遗憾,我们已经画了这么多了。”

生3:“我也有点遗憾。”

听罢,我笑眯眯地说:“哦,原来组里的每个人对于画被突然擦掉这件事有着不同的感受啊。虽有惊讶,虽有遗憾,但是你们并没有指责那位擦了画的同学,你们觉得,这体现了咱们组里同学拥有什么样的好品质?”

“包容!”孩子们异口同声地回答。说到这里,大伙的脸上都笑得更灿烂了。

(二)当画面上出现不和谐元素

第三组作画的过程也极具戏剧性。

在画前几笔时,这个组的组内成员就悄悄商量好了一起画一只小企鹅。从身子、手、眼睛到嘴巴,眼看着一只憨态可掬的小企鹅就要完成了,组内成员都连连点头,表示满意。

轮到第四位成员Y上台了,他没说什么话,毫不犹豫地在企鹅的头上画了一坨大便。

台下的成员立马传来了一阵反对之声,“Y,你干嘛!”“你快改一下,不要画这个!”“你把我们的画毁了。”抨击之声不绝于耳。

可是,Y就像没听到似的,一言不发,眉头紧锁,坚持保留自己这一笔。

在不小的一阵骚动过后,最后一位成员缓缓上台给企鹅添上了脚。

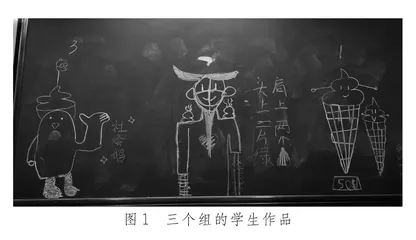

最后,这幅画被他们取名“社会鹅”。

按照规则来说,这组成员的接龙活动此时已经结束了,他们只需坐在位置上,等待别的组完成作品即可。

只见Y猛地起身离开座位,径直走上台,拿上粉笔就准备再画。另一位成员L见Y上了,也紧随其后,三步两步走上台,用两只手挡在Y的身前,试图阻止Y。

“你让我画吧!”

“你不要画了!”

“我要画!”

Y和L在讲台前争执不下。

直到我再次申明了“每个人只画一笔”的规则,Y和L才走下台去。

各组接龙都结束后,我请Y说说他在这个过程中的体会。

Y愤愤不平地说:“我画的是大便,我觉得这个大便的形象很好,有一个大便的微信表情包我最喜欢了。都是因为他们不让我画。”

L和其他几位成员回应:“我们不喜欢!”

这就明确了,原来这几位争执的是彼此间的差异。我将自己的观察和体会反馈给Y,“哦,看来Y和组里的其他人喜欢的东西不一样。当Y发现自己画的东西不被组内成员接纳的时候,心里想必不好受吧?”

Y继续皱着眉。

看起来,Y心中的愤懑、委屈需要合适的途径去表达。课堂上是否可以为他提供这样的途径?于是我继续问他:“我很想知道,Y,你最后想上去画,但是受限于规则,最后没画成的是什么?现在你可以上去把你想画的画上去,给我们看看,可以吗?”

很快,我们看见,大便的边上又多了两条线,上面还长出了一朵花。(见图1左边的画)

Y坚定地说:“我最后是想把那个大便画成一个帽子,上面再插一朵小花。”

我用欣喜的目光朝向他说:“哇,‘鲜花插在牛粪上’,真有创意,你是想表达这个意思吗?”

Y向我点了点头。

组外的一位成员X举起了手,表示想说点什么。我示意他站起来。

X:“我喜欢画了这个大便的帽子,我觉得很有创意。”

我笑眯眯地回应他:“哦,谢谢你的赞美。Y,你看,组外有能欣赏你的创意的人呢!”

铃声响了,下课了,我似乎看见Y的眉头也渐渐舒展了开来。

三、对两次意外事件的总结

第二和第三组在绘画接龙活动中的意外,性质上有相似,也有所不同。相似之处在于,都是组内出现了一位想法与其他组员有冲突的成员。不同之处表现在以下两个方面。

(1)冲突的表现形式不同:在组二,表现为该成员破坏了其他人的绘画;在组三,表现为该成员画的元素不为其他组员接受。

(2)组二的团队包容度较组三更高一些:在之前的绘画被破坏后,组二的其他组员能自行继续进行,情绪张力相对较小;组三的其他成员对标新立异者持强烈排斥的态度,组内成员的冲突性和情绪张力更大。在课堂场景中,对于团体内此类的意外事件,心理教师该如何应对?

首先,心理教师不应仅仅把应对意外事件的目标看作维持课堂秩序,而应发挥自身的专业优势,灵活运用团体心理辅导技术,努力让这些时刻成为学生心灵成长的催化剂。这需要心理教师在备课中多思考,基于学情预设不同的场景,在课堂中勇于打破常规,创新实践。在本堂课的意外事件转化中,我根据不同的情形,采用了多种心理辅导技术。

例如,在第二组完成绘画后,我先运用澄清技术,了解擦画学生的动机、其他组员的想法和感受,以促进团体成员相互理解。看到其他成员对被破坏的画作既往不咎,充分体现了他们包容的心理品质,因此,我运用了积极关注的技术,引导学生关注自身具备的积极心理品质,从而强化学生的归属感和集体荣誉感。

又如在第三组中,当某位成员的一笔被同伴强烈排斥,一轮结束后他仍想多画一笔时,此时组内几名成员的情绪是较为激动的,场面一度变得混乱。为了帮助他们平复情绪,学习交往规则,我先提醒学生遵循游戏规则进行,并在游戏过后的交流中,运用多种辅导技术进行心理疏导。这些技术包括内容反映和情感反映技术,我尝试准确地理解团体中的几位当事人,重点捕捉团队中被排斥个体的感受,使其更清晰地、深刻地认识自己。同时尊重个体差异,给予被排斥者机会,鼓励他用语言去表达自己独特的想法。我还运用了积极关注技术,引导被排斥学生意识到自己也有支持性的同伴关系,使其体会到自己的巧思被他人欣赏的快乐。

从这两次意外事件中,我们真实地看到,青春期的孩子既想在同龄人中彰显自己的特别,又想被同龄人欣赏的矛盾心理。看到孩子们的成长需求,并恰当回应他们的需求,应该是每一位心理教师努力为之奋斗的使命吧!

参考文献

[1]张斌. 活动 体验 分享——心理健康教育课活动体系的三要素[J]. 辽宁教育,2007(10):18-19.

[2]邱雅琴. 让心理课堂散发浓浓的“心理味”[J]. 中小学心理健康教育,2019(3):47-48.

编辑/张国宪 终校/黄潇潇