短视频成瘾对青少年亲社会行为习得的影响机制及应对策略

作者: 钦凤 孙佳

摘要:近年来,网络短视频快速发展,青少年短视频成瘾趋势明显。基于观察学习理论,发现青少年短视频成瘾导致青少年的亲社会行为习得受到动机、社会等因素的影响,在注意、保持、复制及动机过程中出现注意力分散、社会学习阻碍、社交技能阻滞、价值观偏差问题。矫正短视频成瘾的影响,培养青少年亲社会行为需要注重在四个过程中指导青少年选择正确的观察学习目标、增强自我控制能力、鼓励青少年参与实践活动、重视自我强化作用等。

关键词:短视频成瘾;亲社会行为;观察学习理论

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2024)30-0023-05

一、问题提出

近几年,短视频发展迅速,青少年短视频上瘾趋势明显。根据共青团中央维护青少年权益部和中国互联网络信息中心在2023年共同发布的《第5次全国未成年人互联网使用情况调查报告》(以下简称《报告》)显示,2018年以来,我国未成年网民规模连续增长,2022年我国未成年网民规模达到1.93亿,未成年互联网普及率为97.2%,未成年人经常在互联网上观看短视频的比例为54.1%,55.9%的未成年人通过短视频平台来获取新闻事件或重大消息[1]。短视频应用因其内容丰富而深受青少年欢迎,已成为青少年必不可少的应用之一,但同时,其中良莠不齐的视频内容也对青少年造成了不良影响。例如,某平台演绎校园暴力的短视频播放量超过682万,面对视频中未成年表演者表演出的校园暴力细节,很多网友在留言中不以为意。而实际上,这种不加批判的演绎会产生错误的引导,进而引发示范效应,催生新的校园暴力[2]。为此,我国陆续出台了相关政策来规范和管理短视频平台。2021年发布《网络短视频内容审核标准细则(2021)》[3],加强对短视频内容的审核监管,对短视频平台进行全方位的规范,积极构建绿色健康的网络环境。2023年国务院公布了《未成年人网络保护条例》[4],该条例的第四十三条指出,应当建立健全防沉迷制度,为青少年社会性行为的健康发展落实制度保障;第四十五条针对未成年人观看网络视频的时长和观看内容等方面进行明确规定,为青少年有效防范和抵制不良价值倾向提供法律准则。不过,在构建青少年网络保护体系时,除了制定政策之外,还需深入剖析短视频成瘾的影响,制定精准干预策略,保障青少年健康成长。青少年群体正处于模仿学习能力强,价值观尚未形成的阶段,青少年时期是个体习得亲社会行为的关键时期,短视频对青少年亲社会行为习得有着不可忽视的影响。从观察学习理论出发,为分析短视频成瘾对青少年亲社会行为的危害和矫正方法提供新的思路。

二、概念界定及理论分析

(一)概念界定

1.亲社会行为

亲社会行为又称积极社会行为,指个体有益于他人和社会的行为,包括助人行为、安慰、分享、合作等。亲社会行为对个体和社会的发展都具有非常重要的意义,从微观层面来看,亲社会行为可以提升个体自尊,实现个体自我满足;从中观层面来看,亲社会行为有益于增进人际交往,增进人际和谐;从宏观层面来看,亲社会行为对构建和发展和谐社会具有重要作用[5]。亲社会行为的主要特征有以下四方面。第一是共享合作,亲社会行为表现为愿意与他人分享资源、知识或想法,并与他人进行合作以实现共同目标。第二是关心和同理心,包括能够感知他人情感并产生对他人的关心和理解之情。第三是帮助和支持,包括愿意主动提供帮助和支持给需要的人。第四是社交技能,包括具备良好的人际交往技能[6]。亲社会行为有助于维护和改善个体与群体的关系,促进社会和谐稳定,同时,这些特征也是培养和发展亲社会行为的重要因素。

2.短视频成瘾

短视频成瘾指个体对观看短视频产生强烈渴求和依赖的心理状态,可能表现为频繁地观看短视频或者是对短视频内容的强烈渴求,以及在尝试或停止观看时出现不适感或焦虑情绪。研究表明,由于短视频内容新鲜有趣,能满足用户的娱乐需求,甚至帮助人逃避现实生活中的不快体验;且短视频平台能根据用户的喜好进行精准推送,所以对于青少年群体具有巨大吸引力,容易使其沉迷其中。短视频成瘾可能会对个体的生活、工作和人际关系产生负面影响。其特征包括五个方面:一是时间投入过多,短视频成瘾的个体往往会花费大量时间观看短视频,甚至忽略日常生活、学习和工作;二是控制力下降,短视频成瘾的个体往往难以控制自己的观看行为;三是情绪依赖,个体可能选择观看短视频来缓解压力或逃避现实,并从而产生依赖;四是戒断症状,在无法观看短视频时,个体可能会出现焦虑、烦躁、不安等戒断症状,这些症状会驱使其重新沉浸于观看短视频;五是社交影响,过度投入短视频可能会导致个体忽视现实生活中的人际关系,甚至影响社交技能,造成社会交往能力的退化[7]。

3.观察学习理论

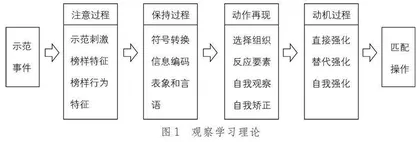

观察学习理论是指不需要学习者亲自体验,通过对榜样人物的行为及其结果的观察而进行的学习。班杜拉认为,人类大多数行为都是通过观察习得的,他认为观察学习需要经历四个过程,即注意过程、保持过程、动作再现过程和动机过程(见图1)。

第一,注意过程是观察学习的首要阶段,在这一过程中学习者会注意和知觉榜样情境的各个方面,榜样行为的特征、榜样的特征、观察者的特点都会对注意产生影响。第二是保持过程。学习者会记住他们从榜样情境中所了解的行为,将所观察的行为在记忆中以符号的形式进行表征。第三是复制过程,学习者复制从榜样情况中所观察到的行为,将符号表征转换成适当的行为。学习者必须选择和组织反应要素,自我观察和矫正反馈。第四是动机过程,它决定了个体将表现哪一种所习得的行为。在动机过程中,存在三种强化,即直接强化、替代强化和自我强化。学习者对强化的期望将影响他们对榜样的行为的注意,激励他们模仿学习榜样者的行为[8]。

(二)理论分析

观察学习理论认为,观察他人的行为和行为结果会影响个体习得社会行为。例如观察者在短视频中观看有关暴力的影视作品,如果作品中没有人因暴力行为而获得惩罚,甚至反而获得了奖励,观察者就可能会尝试模仿类似的暴力行为。反之,如果作品中实施暴力的个体受到严厉惩罚,并且作品积极宣扬警察的正面形象,观察者可能就不会去模仿暴力行为,而会学习正面行为[9]。所以,观察学习理论强调社会榜样在社会行为习得中的作用,提出要树立积极的榜样,促进个体亲社会行为的习得。

1.注意过程与青少年亲社会行为习得

注意过程是青少年亲社会行为习得的首要因素。注意过程决定了青少年对于他人行为的信息获取和处理程度,从而影响后续的模仿和学习过程。首先,青少年在观察学习中会选择性地关注他人的亲社会行为。兴趣会促使青少年对亲社会行为进行选择性关注,将相关信息纳入学习过程中。其次,注意过程还涉及青少年在观察学习中对注意力的分配。最后,注意过程使青少年观察到亲社会行为的具体表现,包括语言、表情、身体动作等,促进亲社会行为的习得[10]。

2.保持过程与青少年亲社会行为习得

保持过程是影响青少年亲社会行为习得必不可少的因素之一。青少年在观察后模仿他人的亲社会行为,而此类模仿行为是否能持续正取决于保持过程。如果社会环境对亲社会行为的支持程度较高,那么青少年的亲社会行为可能更容易保持。在保持过程中,青少年的内在激励起到了关键作用。当在通过观察他人的亲社会行为并进行模仿后,如果他们获得了积极的反馈或奖励,这将增强他们的内在激励,使他们更有动力继续展现亲社会行为[11]。

3.复制过程与青少年亲社会行为习得

复制过程对青少年亲社会行为习得有重要影响。通过复制过程,青少年可以通过实际行动来加强亲社会行为。在复制过程中所得到的指导和反馈会影响其对亲社会行为的习得。青少年在观察到他人的亲社会行为获得正面结果或奖励后,能激发动机并增加他们模仿这种行为的意愿,巩固和加强他们的亲社会行为;反之,如果观察到他人的亲社会行为受到负面的结果或惩罚,青少年可能会避免模仿亲社会行为[12]。

4.动机过程与青少年亲社会行为习得

在青少年亲社会行为习得中,动机过程决定行为的具体表现。在动机过程中,青少年对于模仿和学习他人行为的内在动机和动力将影响其是否选择学习并表现亲社会行为。如果青少年缺乏表现亲社会行为的动机,他们在观察和模仿他人行为时可能会表现出较低的投入和积极性,因此要充分发挥在动机过程中存在的三种强化作用,即替代强化、直接强化和自我强化。首先,观察到他人的亲社会行为可以激发青少年的内在动机,促使青少年模仿他人的亲社会行为。其次,对于模仿他人的亲社会行为可以提供直接激励,鼓励青少年展现类似行为来获得奖励。再次,可以通过设置小目标,获取奖励,增加青少年表现亲社会行为的动机[13]。

三、短视频成瘾对青少年亲社会行为习得的危害

(一)注意过程:负面榜样浸染

注意过程决定观察学习的内容。青少年好奇心旺盛、模仿能力强,容易对部分短视频中低俗、暴力、色情等不良行为进行模仿。由于短视频平台的推送机制,频繁观看不良内容会使平台推送更多类似视频,青少年可能会因此不断接收到类似的负面信息,导致其更加难以摆脱不良榜样的影响,形成恶性循环,并陷入一个由负面信息构成的信息茧房,难以接触到其他有益的内容[14]。长此以往,青少年可能会逐渐接受并内化不良信息中扭曲价值观,如拜金主义、暴力倾向等。阻碍他们形成正确的道德观念和亲社会行为,并促使他们将短视频中的不良行为复制到现实生活中。此外,受到负面榜样浸染的青少年还可能变得孤僻、冷漠、缺乏同情心,难以与他人建立良好的人际关系,导致社交障碍。

(二)保持过程:社会学习阻碍

保持过程有助于青少年将亲社会行为内化为一种稳定、持久的行为模式,而沉溺于短视频将阻碍青少年将知识内化和系统化。短视频内容往往缺乏深度和系统性,多为表面的、情绪性的碎片,很少涉及复杂的知识体系和概念。这种浅层次的信息难以引发青少年深入思考,无法促使他们将分散的信息有机地融合和整合,形成系统化的认知结构。而缺乏系统的记忆内化会阻碍青少年建立稳固的行为表征,使之难以形成长期行为模式。同时,由于记忆表征不牢固,行为编码策略单一,青少年很难将观察到的亲社会行为灵活迁移到新的情境中,难以主动形成相应的行为模式[15]。此外,浅层次的内容很难引发青少年对他人需求产生深入关注。这不利于培养青少年的同理心和责任感,也会限制其养成主动提供帮助的行为习惯。

(三)复制过程:社交技能阻滞

复制过程中,青少年通过模仿和实践将观察到的亲社会行为转化为自身模式,从而增强其亲社会行为。在频繁观看短视频的情况下,“人机互动”的单向交流方式使青少年局限于屏幕前,这减少了他们在现实生活中与人进行面对面沟通交流和建立深层社会联系的机会,使青少年缺乏从观察到实践的转化机会,难以将观察到的亲社会行为模式灵活调用。此外,沉迷于短视频会降低他们的沟通交往能力。令青少年错失在现实互动中观察他人情感反应和做出正确回应的机会,致使其无法在真实社会环境中练习和发展社交技能[16]。同时,缺乏完整的社交情境和正面反馈,反而容易使青少年回避面对面的社交,强化其对短视频的依赖,进一步加剧短视频成瘾。此外,短视频节奏快、碎片化的特点还会导致其习惯性“囫囵吞枣”,从而削弱他们的倾听能力和深度沟通能力,并且对即刻满足的追求可能还会削弱青少年的耐心和毅力,使他们更倾向于情绪化的表达方式,而非深层次的情感交流。这些都可能会对青少年的社交技能造成障碍,对他们的长期人际关系发展产生不利。

(四)动机过程:价值观偏差

短视频内容多样且庞杂,部分短视频通过剪辑、剧情演绎等方式,刻意编造师生对立、亲子矛盾、校园霸凌等内容,例如,某些平台为了“吸引流量”会蓄意编造,甚至宣传“早恋生子”“二胎宝妈”类的视频;更有甚者,部分短视频充斥着迷信、黑暗、暴力、淫秽等情节内容。大量接触此类内容无疑会对青少年的价值观产生极大负面影响,甚至令其模仿有害行为[17]。青少年正处于价值观形成的关键时期,思维风格比较单纯,社会阅历相对较少,分辨能力不足,很容易会被假象所蒙蔽,甚至形成不良的价值观[18]。

四、短视频成瘾之下青少年亲社会行为习得的教育策略

(一)注意过程:选择正面榜样目标