初中生生命意义感与抑郁的关系:社交能力和学习动机的链式中介作用

作者: 张芷悦 张颖 雷小雨 魏佳林 朱雨洁

摘要:为探讨社交能力、学习动机在生命意义感与抑郁之间的中介作用,采用生命意义感量表、抑郁自评量表、学习动机量表和社交能力诊断量表,对陕西省西安市414名初中生进行问卷调查,采用SPSS27.0对数据进行分析。结果表明:(1)不同性别的初中生在学习动机、抑郁上的差异具有统计学意义;不同年级的初中生在学习动机上的差异均有统计学意义;是否担任班干部的初中生在生命意义感、社交能力和学习动机上的差异均有统计学意义。(2)生命意义感和社交能力、学习动机均呈显著正相关,社交能力和学习动机呈显著正相关,抑郁和生命意义感、社交能力、学习动机均呈显著负相关。(3)初中生生命意义感直接影响抑郁状况,且存在三条路径:社交能力的中介作用;学习动机的中介作用;社交能力和学习动机的链式中介作用。结论:初中生生命意义感可以直接影响初中生抑郁状况,还可以通过社交能力和学习动机的单独中介作用及链式中介作用间接影响初中生抑郁状况。

关键词:生命意义感;社交能力;学习动机;抑郁;中介作用

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2024)30-0028-07

一、引言

青少年群体正处于青春期,在经历巨大身心变化的同时,也面临着生活、学业、成长上的压力,这可能会引发他们的不良情绪,其中就包含抑郁。“抑郁情绪是指一个人烦躁、悲哀和不幸福的心境,是个体对内在刺激和环境的情绪反应[1]。”青少年处于从儿童期到成人期过渡的关键时期,是人格成型的重要阶段,其主观认知尚处于发展阶段,更易受内外因素影响,产生心理健康问题。有学者对国内初中生的心理健康问题进行元分析,结果显示初中生抑郁总体检出率为 24%[2]。抑郁情绪的存在不仅对个体当下心理状态具有严重破坏性,还可能危害到其青少年时期甚至成年期[3]。

对生命意义的追求是人类生命的原动力,当人们感觉不到生命的意义时,就会产生空虚感[4]。生命意义感的缺失会导致青少年出现一系列消极心理或行为问题,如抑郁、焦虑、暴力倾向、反社会行为及自杀行为[5-6]。生命意义感是指个体对当前人生理念和价值的感知、对未来人生意义和目标的追求以及生命过程的体验。中学阶段是学生人格、心理及自我同一性发展的关键时期。然而,与高中生和大学生相比,他们解决问题和调节情绪的能力较差,易受外界因素影响,从而产生负面情绪,出现心理问题。相关研究表明,生命意义感与抑郁、焦虑等消极指标呈显著负相关[7]。对此,提出假设1:初中生生命意义感负向预测抑郁。

健康心理学研究者认为,拥有良好的人际关系和稳定的朋友圈是获得身心健康的关键[8]。人际交往困难表现为人际敏感、社会退缩与低人际交往效能感,人际敏感可显著预测抑郁,同时,存在社会退缩的青少年更容易抑郁[9]。陆学勤认为,“社交能力即交际能力,指人与人之间在一定的社会情境下通过运用符号与手段来传递信息、交流情感时所应具备的个人特质和实际技能。”[10]社交能力在儿童社会技能、自我意识、学业成就和心理健康等方面有重要体现[11-12],社交能力越低,越易使自己陷入孤独的生活状态[13],出现各种情绪问题或心理障碍。青少年时期的社交困难更易导致焦虑和抑郁[14]。研究表明,女大学生的寻求意义感、生命意义感越强,对待人际交往的态度也越积极[15]。积极意义感型高中生更倾向于努力寻求生命的内涵和价值,这不仅提升其自愿接近他人的动机,也有利于增强人际吸引力,建立和谐良好的人际关系[16]。鉴于此,本研究提出假设2:社交能力在生命意义感和抑郁之间起中介作用。

自我决定理论模型[17]指出,个体的内在动机和自主性对于获得生命意义感至关重要,较高的学习动机可以使个体更专注地投入学习和成长,从而实现自我发展,追求生命意义。学习动机是指激发并维持个体的学习活动,并致使个体的学习活动朝向一定学习目标的一种动力倾向。根据学习动机的动力来源,可将其分为内部学习动机和外部学习动机,前者是指人们被学习本身的乐趣所吸引,后者则是由外部诱因引起。研究证实生命意义感的确定有助于促进深层学习动机[18]。耶克斯-多德森定律表明,动机的最佳水平随任务性质的不同而不同,动机不足或过分强烈都会降低工作效率,适中的学习动机才有益于个人的学习和心理状态。初中生学习动机和课堂焦虑呈显著负相关[19],学习动机低,学生缺乏自主学习能力,易引发抑郁、焦虑等不良情绪[20]。综上所述,本研究提出假设3:学习动机在生命意义感和抑郁之间起中介作用。

初中生的社会联结性、学习动机与生命意义感能够互相影响[21],学习动机、生命意义感和日常性学业弹性[22]两两正相关。高人际关系对心理健康的积极影响显著高于低人际关系[23]。班杜拉提出的社会学习理论强调人的行为除受内部心理因素的调节和控制外,还受环境和社会因素的影响[24],该理论认为,个体通过观察他人的行为和反馈来学习和提高自己的技能。社交能力可以促进个体与他人的交流和互动,获得他人的建议和指导,提高学习动机。基于动机视角,初中生学习、意义寻求动机对初中生人际交往、环境适应方面的发展具有促进作用,自我效能感高的学生,在学习的坚持、主动性方面程度较高,焦虑和抑郁程度较低,学习动机对心理健康水平具有促进作用[25]。综上所述,提出假设4:社交能力和学习动机在生命意义感和抑郁之间起中介作用。

抑郁作为中国中小学生常见的心理健康问题,国内学者对其已有较多研究,但缺乏引入社交能力和学习动机对抑郁产生影响的关系研究。因此,基于以往研究结论,调查了初中生生命意义感、社交能力、学习动机和抑郁的现状,进一步探究四者间的关系,检验社交能力和学习动机在生命意义感和抑郁之间的独立中介和链式中介作用,以深入揭示生命意义感对抑郁的影响机制,为减少青少年抑郁提供参考依据。

二、对象与方法

(一)研究对象

本研究采用方便抽样法对陕西省西安市初中生进行问卷调查,共发放问卷464份,实际回收有效问卷414份,有效回收率为89.22%。其中,初一146人(35.3%)、初二132人(31.9%)、初三136人(32.9%);男生186人(44.9%),女生228人(55.1%)。

(二)研究方法

1.生命意义感量表

由Steger[26]编制,中国学者王鑫强[6]翻译并修订,在中学生群体中具有良好的信效度。该量表由拥有意义感(MLQ-P)和寻求意义感(MLQ-S)两个维度构成,共10题,采用Likert 7点计分,得分越高则代表生命意义感越高。本研究中总量表的内部一致性系数为0.889,拥有意义感和寻求意义感这两个维度的内部一致性系数分别为0.869、0.837。

2.抑郁自评量表

由Zung[27]编制,包含20个项目,每个项目采用4级评分,评价标准为“抑郁严重度指数 = 条目累计分/80”,总分≤0.5为“无抑郁”;0.5~0.59为“轻微至轻度抑郁”;0.6~0.69为“中至重度抑郁”;≥0.7为“重度抑郁”。本研究中量表的内部一致性系数为0.825。

3.学习动机量表

本研究采用的学习动机量表是由台湾学者余安邦[28]编制,该量表由外部动机和内部动机两部分构成,采用5点计分(从1=“完全不符合”到5=“完全符合”),共计13个题项,其中题项2和13为反向计分,得分越高表示学习动机越强[29]。

本研究中总量表的内部一致性系数为0.867,内部动机和外部动机这两个维度的内部一致性系数分别为0.885、0.735。

4.社交能力量表

采用Buhrmester[30]等人编制的社交能力诊断量表(Social Ability Diagnoses Scale,SADS)。国内已有研究表明,该量表的中文版信效度良好。该量表有25道题目,由人际关系建立能力、适度拒绝能力、自我表露能力、冲突控制能力和情感支持能力等五个维度组成,采用Likert 5点计分法,得分越高,表示该方面的能力越强。本研究中总量表的内部一致性系数为0.929,人际关系建立能力、适度拒绝能力、自我表露能力、冲突控制能力和情感支持能力等五个维度的内部一致性分别为0.771、0.747、0.661、0.762、0.869。

(三)统计处理

采用SPSS27.0对数据进行描述性统计、独立样本t检验、单因素方差分析、相关分析、回归分析,使用Hayes开发的PROCESS程序对数据进行中介效应分析,采用Bootstrap法对中介效应进行检验,以确定是否存在显著的中介效应。

三、研究结果

(一)共同方法偏差

采用Harman单因素法对数据进行共同方法偏差检验。结果表明,未经旋转得到13个特征根大于1的因子,第一个因子解释的变异量为22.977%(<40%)[31],表明本研究不存在显著的共同方法偏差。

(二)变量的描述性统计及人口学差异分析

对各量表进行描述性统计分析发现,初中生生命意义感得分为5.01±1.19,社交能力得分为3.41±0.70,学习动机得分为3.47±0.71,抑郁倾向得分为53.04±11.20,其中193例无抑郁症,得分在53以下,占比46.6%。142例轻度抑郁,得分在53-62之间,占比34.3%。56例中度抑郁,得分在63-72之间,占比13.5%。23例重度抑郁,得分72分以上,占比5.6%。

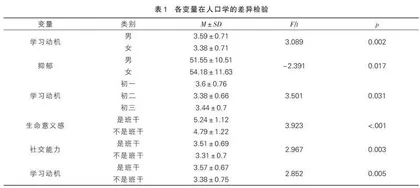

通过各变量在性别、年级和是否为班干部上的差异检验(见表1),结果显示不同性别的初中生在学习动机和抑郁上的差异有统计学意义,男生的学习动机显著高于女生的学习动机(t=3.089,p<0.01),女生的抑郁程度显著高于男生的抑郁程度(t=-2.391,p<0.05);不同年级在初中生学习动机上的差异有统计学意义,事后检验结果表明(见表2),初二学生的学习动机显著高于初一年级(p<0.05);在是否为班干部的初中生在生命意义感、社交能力、学习动机上的差异有统计学意义,且担任班干部的初中生在这三变量上均显著高于未担任班干部的初中生(t=3.923,p<0.001;t=2.967,p<0.01;t=2.852,p<0.01)。

(三)生命意义感、抑郁、学习动机和社交能力的相关分析

如表3所示,初中生的抑郁与生命意义感、学习动机、社交能力均呈显著负相关;生命意义感与学习动机、社交能力呈显著正相关;学习动机和社交能力呈显著正相关,表明抑郁水平越低的个体生命意义感、学习动机和社交能力越良好。

(四)中介效应检验

如表4所示,使用Hayes开发的PROCESS程序对数据进行中介效应分析,分析社交能力和学习动机在初中生生命意义感和抑郁间的中介作用。回归分析显示,生命意义感对社交能力(β=0.2414,p<0.001)和学习动机(β=0.2315,p<0.001)具有直接正向预测作用;社交能力对学习动机(β=0.3225,p<0.001)具有直接正向预测作用;当生命意义感、社交能力和学习动机同时预测抑郁时,生命意义感、社交能力和学习动机均对抑郁有显著负向预测作用(β=-1.7740,p<0.001;β=-2.7552,p<0.001;β=-4.0691,p<0.001)。

如表5所示,采用Bootstrap法,按95%的置信区间中是否包含0来检验中介效应是否显著,不包含即显著,反之则中介效应不显著[32]。结果表明,社交能力和学习动机的中介作用显著,中介效应值为-1.9237。具体来看,中介效应由以下三条中介链产生:第一,由“生命意义感→社交能力→抑郁”组成的间接效应1(-0.665);第二,由“生命意义感→学习动机→抑郁”组成的间接效应2(-0.942);第三,由“生命意义感→社交能力→学习动机→抑郁”组成的间接效应3(-0.3167)。且三条中介链在Bootstrap95%置信区间中均不包含0,这表明社交能力和学习动机的中介作用显著,且两者在生命意义感与抑郁的链式中介作用显著。初中生生命意义感作用于抑郁的具体路径如图1所示。