静等荷花开满池

作者: 王晓娜

关键词:认知偏差;自我成长;习惯培养

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2024)34-0033-05

【活动背景】

(一)学情分析

刚升入高一的学生在面对不理想的期中考试成绩时,会体验到长时间的“三无感”(无助、无奈、无法):

努力了很久也“吃不透”某一学科,自感被禁锢在靠个人力量无法挣脱的窠臼里;

制订了一堆学习计划,却提不起干劲儿,在迷茫中将时间浪费在手机短视频和游戏上;

很想改变现状,期望内心长出“无形鞭子”时刻鞭策自己奋起直追,但不知从何入手,最终陷入一种苦行僧式的“自我死磕”等。

经过深入分析,我们会发现:上述现象主要源于高中生容易陷入改变的认知偏差里,首先是忽视小改变的力量,坚信“大力出奇迹”,只有大干一场才能有惊天动地的变化发生;其次是急于求成,付出一点努力,就期待立竿见影、硕果累累,缺乏长线思维。

(二)理论分析

本节课立足改变的两点规律:持续小赢和复利效应。

持续小赢的概念由哈佛大学的特蕾莎·阿马比尔教授提出,指积小赢,成大胜,通过一连串的“小胜利”不断积累成就感和自信心,从而保持动力和积极性,进而取得更大的成功。心理学家李松蔚提出了类似的理念:5%的新经验就会带来长远的改变,一旦开始做事,就启动了“向上螺旋”,在“行动-收益”的正反馈中滚动向前、自我迭代。

复利效应认为,持之以恒不是一成不变的苦熬,一味硬拼意志力实现改变并非长久之计,需要借助认知规律提升耐心。它揭示了价值积累的普遍规律:个人改变需要漫长时间的淬炼,前期增长缓慢,突破改变的阈值后,就会实现爆发式增长。

【活动目标】

1.认知目标:使学生掌握改变的底层规律,即持续小赢和复利效应;

2.行动目标:引导学生尝试把改变的两种规律应用到具体的学习情景中;

3.习惯目标:在了解认知规律的基础上,培养学生耐心面对成长的习惯。

【活动方法】

讲授法、小组讨论法、角色扮演法、活动体验法。

【活动准备】

学生分组,多媒体课件,活动单,气球,记号笔。

【活动对象】

高一年级学生

【活动时长】

一课时

【活动过程】

一、团体热身阶段:改变难不难

师:屏幕上将展示一位名人的日记,大家猜猜他是谁?

日记内容如下:

7月13日:打牌。

7月14日:打牌。

7月15日:打牌。

7月16日:你怎么能如此堕落!先前制订的学习计划你都忘了吗?子曰:“吾日三省吾身。”不能再这样下去了!

7月17日:打牌。

7月18日:打牌。

教师出示答案:胡适。

师提问:这段内容节选自《胡适日记》。胡适被誉为“民国十大才子”之一,谁会想到这样一位才华横溢的学霸竟也有天天打牌停不下来的时候呢。你们遇到过和胡适类似的情况吗?

生1:经常遇到,给自己制订了详细的学习计划,却总是坚持不下来。

生2:每次下定决心好好学习时,我都是三分钟热度,一开始“打满了鸡血”,而后却又不了了之,望着优秀的同学暗自神伤,偶尔挣扎呐喊一声,却继续沉溺于眼前的安逸。

生3:我经常处于一种“前有拉力,后有反拉力”的内耗状态,想追求更高的理想,但身体却充满惰性,拿起手机就放不下,在“想变好”和“想偷懒”之间反复横跳,不甘心躺平,也不愿奋斗。

师小结:马云曾说:“改变别人很难,改变自己也很难,但只有改变自己才有希望。”那么,如何才能改变自己呢?改变有没有基本的规律呢?本节课我们将一起探寻改变的奥秘。

设计意图:以《胡适日记》中的幽默片段导入,一方面活跃课堂氛围,带动学生的情绪,给学生创设安全的自我表露氛围;另一方面直接切入本节课的主题:改变。

二、团体转换阶段:改变的起点,小行动带来持续小赢

师:既然改变自己才有希望,那么如何迈出改变的第一步呢?接下来,我们将从施瓦辛格身上寻找答案。下面是一段网友和真假施瓦辛格之间的对白,大家猜一猜谁是真正的施瓦辛格。

学生角色扮演:真假施瓦辛格。

网友:“我很久没有去健身了,我真是太懒了,真没有意志力!施瓦辛格先生,您是怎么做到每天坚持锻炼的?您快骂我一顿吧,让我赶紧去健身房!”

1号施瓦辛格:严师出高徒,我必须狠狠骂你一顿才行,让你在挫败中成长!你怎么那么颓废呢?从今天起,必须每天去健身房,一次都不能少!

2号施瓦辛格:每天坚持去健身房做大量的运动的确很难,没必要自责。健身最关键的一点就是每天至少得动起来,哪怕只是运动一点点,从床上爬起来,做几个俯卧撑或者出门散散步,循序渐进。万事开头难,有时候我们真正缺的不过是迈出的第一步啊。

3号施瓦辛格:你要有远大的理想,要制订宏伟的目标,只有每天完成目标,才能拥有强大的意志力!从今天开始,每天晚上做100个俯卧撑,坚持下去,总有一天你也会拥有强壮的肌肉!

4号施瓦辛格:每天制订的健身目标一定要小,比如每天做10个俯卧撑,这样才不会掏空你的意志力,务必要坚持下去,慢慢来。改变这件事,慢就是快。

师提问:你认为几号是真正的施瓦辛格?你在做出改变时往往会采用几号施瓦辛格的建议?效果将如何?

学生进行小组讨论。

生4:我认为1号是真正的施瓦辛格,我也会用严厉的方式对待自己,高中三年时不我待,要拧紧时间的水龙头,对自己狠一点。说实话,这种方式在短时间内很有效,但时间久了会被压得喘不上气。

生5:我认为2号是真正的施瓦辛格。我会用2号的方式鼓励自己,我习惯拖延,回到家就想玩手机,而一旦我选择坐在书桌前学习,也就慢慢进入状态了。

生6:我认为4号是真正的施瓦辛格。我也会这样制订学习计划,把大目标分解为每天都能完成的小目标,每次实现一个小目标我都会有成就感,这样的小成就感会持续激发我的学习动机。

教师出示答案:2号和4号都是真正的施瓦辛格。

师:请根据施瓦辛格的建议,提取改变的关键点。

生7:先行动起来,迈出第一步;刚开始的时候,不着急进阶、加大难度;制订小目标,一步步来;珍视每天的小成就感,贵在坚持。

师小结:万事开头难,就像跑步,最重要的是先换好运动装,穿上运动鞋,迈出第一步。学习同样如此,每当我们感觉没有动力时,首先要做的就是行动起来:坐在书桌前,拿起笔写一个字。

这种现象被德国精神病学家埃米尔·克雷佩林称为“行动兴奋”:一旦开始行动,我们就会渐入佳境,注意力也会集中。行动还会带来反馈,微小的行动层层叠加就会产生连绵不断的胜利感。胜利是最好的动力,当我们有了赢的状态,处处都可以创造赢的可能性,这就是持续小赢的力量。

设计意图:通过角色扮演的方式,创设情景,激发学生探索成长困惑的欲望和兴趣;再通过分辨真假施瓦辛格的过程,提出问题,展开主题,逐步催化团体动力,引发学生连接自我改变,推导出改变的关键点。

三、团体工作阶段:改变的突破点,持续小赢带来复利效应

(一)画出成长曲线

师:持续小赢在时间的叠加效应下,又会产生什么样的魔力呢?经济学中有一个原理叫池塘效应。池塘里的荷叶第一天长出一片,第二天长出两片,每天都会以前一天的2倍数量开放。到荷花掩盖半个池塘,用了49天时间。大家猜猜荷叶覆盖整个池塘,还需要多长时间?

教师出示答案:只需要1天。

师:类似的情况还有很多。癌细胞在增生期间80%的时间里都检测不到,随后在几个月内迅速接管了身体的控制权。非洲草原上的尖毛草,在干旱季节毫不起眼,但到了雨水充沛的季节,就像被施了魔法,以每晚一尺到一尺半的速度向上疯长。短短三五天的时间,它便会长到接近两米高,成为非洲大地的“草地之王”。这是由于在干旱季节里,尖毛草一直在延伸地下的根系,最深可达28米,等时机一到,便爆发出强大的生长力。

学生任务:画出荷花开满池的增长速度曲线。以时间为横坐标,生长量为纵坐标。

师小结:一个人的成长,和荷花盛开、尖毛草的生长曲线类似,会产生复利效应(见图1)。这是一种由量变引起质变的规律,当我们开始做一件事时,在很长时间里,可能看不到明显的进展,但积累了足够长的时间后,在某一天就突然爆发了。能否突破临界点,决定了一个人的成败。复利效应解释了为什么我们在掌握新知识、尝试改变时,需要付出长时间的努力才能看到效果,因为我们需要熬过一段必经的蛰伏期。

(二)评估努力程度

师:复利效应同样是高中学习应遵循的底层逻辑。脑科学专家池谷裕二在《考试脑科学》一书中提出,努力程度和学习效果之间的关系并不是单纯的线性关系,而是表现为一条几何级数式的、急速上升的曲线,即成绩会以类似于“1、2、4、8、16……”的形式不断提高,这就是学习中的复利效应(见图2)。

小组讨论:复利效应对你的学习有哪些启发?

生8:一分耕耘并不必然换来一分收获。如果我想取得10分的成绩,仅仅准备10分的努力是远远不够的,可能要准备30分甚至50分的努力。

生9:当我怀疑自己明明努力了三个月,为什么期中考试成绩还是不理想,天天认真学习,为什么物理和生物还是学不会时,我要提醒自己我所做的努力并没有白费,它只是被积蓄起来了,最美好的结果总是姗姗来迟。我要继续努力,坚持下去,直到熬过平台期,抵达突破点。

生10:如果努力暂时看不到结果,那结果一定发生在看不到的地方,这一段缺少反馈的时光就称为“扎根”。

生11:复利效应真正考验我们的是,能否在看似一无所获的情况下默默坚守。我也更加明白了,很多人失败,并不是因为自身能力不足,而是因为暂时看不到效果而不愿意坚持。学霸并非一蹴而就,而是需要日积月累。总之,急于求成要让位于静水流深。

师:大家分析得特别好。复利效应提醒我们:迷茫时,要审视自己的努力程度,看它是否突破了改变的阈值。学习效果具有滞后性,在努力没有达到一定程度之前,不要轻易评判当前的学习效果,因为它们并不准确。这也意味着只有从全局的视角出发,量化当下的努力程度,才能明确当前所处的方位和实际进程,而非盲目对标、错误攀比。

学生任务:评估努力程度。

任务要求:选择最想提高的一门科目,用0~10分为标尺评估自己的努力程度,10分代表努力程度即将突破改变的阈值,自己在该学科上即将实现质的飞跃,成绩显著提升;0分代表完全没有努力。

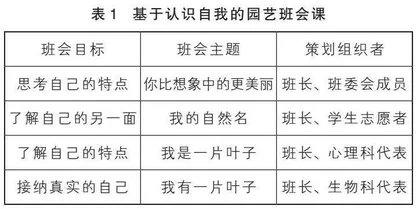

师提问:在清单上(见表1)写下目前你在该科目上的努力程度为几分。你付出了哪些努力使你获得了这个分数?

生12:我最想提高英语成绩,目前的努力程度为4分。最近我上课开始认真听课、做笔记,坐地铁回家的路上还会背英语单词。

生13:我最想提高生物成绩,目前的努力程度为7分。我很喜欢生物,下学期我想把生物作为选修科目,虽然期中考试成绩并不理想,但我重新制订了学习计划,每晚都会做一套练习题。

(三)向前“一小步”

师:人类的大脑天生抵触大幅度的变化,如果我们想一次做出太大改变,就会本能地因为压力大而被迫停止。假设你的数学考了60分,想在短时间内提到140分是很难的。但小改变会促成大改变,我们可以把一个大目标拆解成一个个小目标,冲破动机的表面张力,产生破冰效应,启动行动系统。如果把努力程度提高1分,如由5分提高到6分,你会制订哪些具体的小目标呢?