青少年积极心理品质序列化、连续性发展策略初探

作者: 陈滢

摘要:青少年积极心理品质培养的重要性已得到教育部门的重视,但序列化、连续性发展的研究较少。青少年积极心理品质的发展序列探索需要依据发展心理学和积极心理学理论,结合学生心理发展的共性困扰构建;积极心理品质发展的连续性强化需要依托“心育”课堂、成长社团实现纵向普及,通过优势评价、“润心”班会、学科渗透、家校协同实现横向增益。

关键词:积极心理品质;序列化;连续性

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2024)35-0056-04

在《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》及近年教育部联合多部门的多次发文中,均提及学生积极心理品质培养的重要性。在中国知网搜索近五年的相关研究发现,国内关于青少年积极心理品质的序列化、连续性发展策略研究较少。其中,关于序列化发展,仅有少量面向部分年段的调查类研究成果,缺乏发展的视角,并未实现序列化构建;关于连续性发展,虽有几版教材支撑,却因为课程开设和师资配置的不足及课程实施权威细则的缺失等原因,难以得到保障。

本文将结合我近年的心理健康教育实践,就青少年积极心理品质序列化、连续性发展策略进行探索。

一、青少年积极心理品质发展序列化构建初探

关于青少年积极心理品质发展的序列化构建,我以发展心理学理论为依据,结合积极心理品质的内涵和青少年心理成长的需求,进行了三年多的实践探索。

(一)青少年心理发展的任务

根据世界卫生组织确定的年龄分段,青少年的年龄范围为10~19岁,是心理发展的重要时期。这个阶段的个性和社会性发展任务主要包括自我意识、情绪变化、自我中心、第二叛逆期等内容,同时还面临成瘾行为、内部心理失调及外部环境关系失调(如网络游戏成瘾、精神疾病、自伤自杀、反社会与犯罪)等成长挑战。

埃里克森的人格发展八阶段理论也指出,人格发展在每个阶段都有普遍的任务,如果完成了相关任务,就能形成积极的个性品质,完成得不好,就会形成消极的品质。青少年时期的主要发展任务是形成角色的同一性,防止角色混乱,良好的人格特征是诚实品质。

(二)积极心理品质的内涵

关于积极心理品质的内涵,国内学界主要以清华大学彭凯平教授和中国教育科学院孟万金教授的研究成果作为参考。本文依据的是彭凯平教授将马丁·塞里格曼的积极心理学理论本土化研究后的成果,积极心理品质具体内容为六大美德及对应的24个优势品格。

(三)青少年心理发展的共性困扰

有研究表明,青少年发展较为滞后的积极心理品质为精神感悟、对目的的观念和信念、爱与被爱的能力、审慎及谦虚。

同时,作为一线心理健康教育工作者,我通过观察和统计发现,青少年心理发展有以下六方面的共性困扰:(1)学习类,包含学习能力、学习内驱力的不足;(2)关系类,包含亲子关系、同伴关系问题;(3)自我类,包含自我管理、自我同一性发展问题;(4)情绪类,包含压力情绪、青春期情绪的管理问题;(5)社会适应类,包含环境适应不良、网络依赖等问题;(6)生涯与生命类,包含珍爱生命、探索生命的意义等。

(四)青少年积极心理品质发展序列化构建

为帮助青少年顺利完成个性和社会功能发展任务,我们组建了“依托九年一贯制家校共育平台发展青少年积极心理品质的实践研究”课题组和“长善培元:城郊初中生积极心理品质的养成行动”项目组,对青少年积极心理品质发展序列化构建开展了探索。

研究之初,课题组依据埃里克森人格发展八阶段理论和积极心理学相关理论,分别在五至九年级选取了相应积极心理品质进行重点培养。实践过程中,我们意识到学校心理健康教育应服务于学生成长,因此将采用积极心理品质发展解决学生的成长困扰作为研究的另一个重要目标。

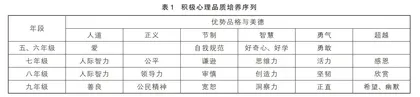

经过多次调整,课题组将积极心理学倡导的24个优势品格分为四个阶段,构建了积极心理品质培养序列(见表1)。

考虑到优势品格发展的个体差异,课题组组织学生完成了清华大学社会科学院积极心理学研究中心的积极心理学中文版美德与优势问卷,让学生在了解自己的优势品格的基础上,结合所处年段先选择1~2个优势品格有侧重地自主发展。

二、青少年积极心理品质发展连续性强化策略

青少年积极心理品质发展需要序列化构建确保科学性,更需要连续性强化才能发展为标志性优势。在青少年积极心理品质连续性强化上,课题组依托“心育”课堂、成长社团实现纵向普及,通过优势评价、“润心”班会、学科渗透、家校协同实现横向增益。

(一)纵向普及,让积极心理品质发展螺旋式上升

1.大单元教学优化“心育”课堂

积极心理品质培养要面向全体学生,需以“心育”课堂为主阵地,还需依托心理健康教育教材。课题组分别以江苏凤凰科学技术出版社的《心理健康教育》和南京大学出版社的《心理健康》教材为依托,对照“积极心理品质培养序列”,对教材中涉及积极心理品质发展的相关内容进行整理、编并、拓展,在四个年段进行大单元主题教学。具体安排如下:

五、六年级:选取“科学用脑”“巧借右脑来记忆(拓展)”“学会画思维导图”“开发我的潜能”,发展“好学”的积极心理品质,提升学生学习能力;选取“网络世界不迷路(编并)”“拒绝诱惑”“遇事三思而后行(拓展)”,发展“自我规范”的积极心理品质,帮助学生解决自我管理、网络依赖等问题;选取“微笑面对挫折”“正确面对考试成绩”“突破自我”“目标伴我行”,发展“勇敢”的积极心理品质,帮助学生调节压力情绪,提升学习内驱力。

七年级:选取“开出友谊新花朵”“揭开人际吸引的奥秘”“交往有艺术”“青春小鹿进我心”,发展“人际智力”的积极心理品质,解决学生同伴关系问题;选取“新环境,新起点”“学习的‘永动机’”“好记性,我能行”“让思维活跃起来”,发展“思维力”“活力”的积极心理品质,提升学生学习能力和学习内驱力。

八年级:选取“寻找未知的自己”“超越嫉妒”“我好,你也好”“接纳我的不完美”“真我的风采”,发展“欣赏”的积极心理品质,解决学生自我同一性问题;选取“给学习加点调味料”“书山有捷径”“‘专心’全攻略”“跟拖延说‘bye-bye’”“享受学习”,发展“创造力”“坚韧”的积极心理品质,帮助学生提升学习能力,以应对繁重的学习任务。

九年级:选取“初三,你好”“情绪万花筒”“与压力共舞”“笑傲考场”“阳光总在风雨后”,发展“希望”的积极心理品质,帮学生缓解毕业年级的学习压力;选取“跨越代沟”“青春圆舞曲”“天生我材必有用”“生涯发展早规划”,发展“公民精神”的积极心理品质,帮助学生在探索生命意义的同时进行生涯规划。

为提升授课教师的专业性,确保大单元主题教学的效果,课题组通过系统培训指导各年级教师对原定教学目标进行积极心理学理论指导下的优化,对教材内容进行积极心理学理论指导下的取舍和拓展。通过定期教研和实践,形成了一套教案、课件和学案相对完善的学生积极心理品质培养大单元教学资源库。

2.成长社团开展救失行动

学生的发展存在差异性,积极心理品质的发展也一样。根据木桶效应的原理,特定年段某些心理品质发展的明显滞后会带来负面体验,严重影响其他积极心理品质的发展。课题组根据学生需求组建主题成长社团,开展救失行动。

学习习惯对成绩的影响众所周知,如果小学高年级尚未养成良好的自我管理习惯,将很难适应初中生活。我们在五、六级开设了“自我规范”积极心理品质补短社团,社团将行为训练和艺术治疗相结合,在两名社团老师一学年的努力下,社团成员注意力集中时长得到了明显提升。纵向比较学生一学年在绘画治疗中的作品发现,线条明显变得有序,填涂变得更精细,配色也更和谐。这些指标显示,学生“自我规范”品质得到了有效发展,内在秩序也得到了明显优化。

在自我意识和独立意识不断增强的青春期,青少年的情绪常常不稳定,这对同伴关系和亲子关系影响较大,所以我们开设了“青春期情绪管理”社团。社团引进了日慈公益基金会开发的《初中生心智素养教育系列丛书之情绪调节》一书,以谦逊、人际智力、善良等积极心理品质发展为目标,有序、系统地开展情绪管理主题社团活动。在两个月的八次活动中,学生通过认识情绪、觉察情绪、接纳情绪、调节情绪学会了情绪管理。

我们还针对青少年学习压力过大、学习内驱力不足和网络依赖等情况开展了主题成长社团,社团周期为2~4个月不等,分别以“活力、宽恕、幽默”“欣赏、希望”“坚韧、自我规范”为积极心理品质培养重点。

实践发现,部分社团仍需要进一步整合资源,优化方案。如网络依赖缓解社团,因成员自控能力、家庭环境及同伴影响等因素,效果欠佳,需要整合班级和家庭资源协同培养。

(二)横向增益,让积极心理品质发展浸润式内化

要让学生的积极心理品质不断内化,形成标志性优势,还需要环境的浸润。课题组通过“润心”班会的强化、学科渗透的涵养、优势评价的擦亮、家校联动的滋养,实现学生积极心理品质发展的横向增益。

1.“润心”班会强化积极心理品质

结合江苏省“润心”行动的相关要求,我们将学生积极心理品质培养与“润心”班会深度融合。“润心”班会课两周一节,每节课二十分钟,和两周一节的心理课交叉进行。内容根据“积极心理品质培养序列”和大单元教学主题确定,形成阶段性发展重点;结构相对固定,由班级美德故事、发现优势品格、寻找身边的“好少年”三个部分组成。“润心”班会和心理课互为补充,让学生的积极心理品质发展得到了阶段性强化。

2.学科渗透涵养积极心理品质

为了让更多教师参与到学生积极心理品质培养中来,学校鼓励各科教师在教学中有机融入积极心理品质的培养内容。学校通过开展积极心理品质培养学科融入教学设计比赛和在优课评比中增加学生积极心理品质培养评分项,提升了广大教师的参与热情。课题组还将各学科相关的优秀教案汇编成册,供教师学习参考。

3.优势评价擦亮积极心理品质

我们通过在班级和学校开展的优势评价,帮助学生擦亮积极心理品质。

在班级系统中,班主任密切关注积极心理品质在学生中的行为表现,开展专项班级小明星评选,将学生的积极心理品质发展情况作为评优争先的重要依据,营造良好的班级风气。这些都为学生积极心理品质发展注入了动力。

在学校系统中,政教部门定期开展“好少年”评选,并通过公众号、宣传栏、国旗下讲话等形式宣扬好少年的积极心理品质。同时,每学期以24个品格优势为具体指标评选智慧、勇气、人道、正义、节制和超越六个类型的美德少年,引导学生发展、弘扬积极心理品质。

4.家校协同滋养积极心理品质

家庭教育对学生积极心理品质培养的影响某种程度上大于学校教育。为巩固学校教育的成果,我们通过家长会发动家长关注学生优势品格的发展,通过微信群普及积极心理品质相关知识。在明确阶段性积极心理品质发展目标后,号召家长在家庭生活中关注和鼓励孩子积极心理品质的发展,通过每天进行的“倾听一刻钟”行动,让家长与孩子通过积极互动滋养孩子的积极心理品质。

三、青少年积极心理品质发展困难与不足

在学生积极心理品质培养的实践过程中,课题组的工作得到了学校的高度重视和支持,也有很多教师、班主任深度参与,还得到了很多家长的积极配合,但目前的研究还存在不少困难和不足,主要体现在以下三方面。

第一,受限于升学压力和班主任“心育”能力不足,“润心”班会的常态化实施和实效性提升还有待加强。

第二,对学生积极心理品质发展的效果评估缺乏权威标准,目前的评估方式仅限于个案分析及群体现象的解读,不够科学严谨。

第三,家校协同工作受限于家长的认知、家庭的氛围等因素,整体有待进一步深入。

通过三年多的实践,我们在青少年积极心理品质序列化、连续性发展的策略探索中积累了一些经验,但更科学、系统、高效的青少年积极心理品质培养路径仍需在实践中进一步探索完善。

参考文献

[1]中国就业培训技术指导中心,中国心理卫生协会. 心理咨询师·基础知识(修订本)[M]. 北京:民族出版社,2015.

[2]刘金花,邓赐平. 儿童发展心理学(第三版)[M]. 上海:华东师范大学出版社,2013.

[3]张柳. 青少年积极心理品质培养内容的序列化研究[J]. 中小学心理健康教育,2018(32):9-16.

编辑/张国宪 终校/黄潇潇