基于创新人才培养的生涯教育协同指导实践探索

作者: 张晓梅

摘要:高中阶段进行创新人才培养是学校深化实施人才强国战略的重要策略。随着新高考改革多元招考政策的完善,山东省青岛第十五中学立足学生三年生涯发展时间线,以多元升学指导项目为落脚点,联合级部、班级和家长,协同生涯中心、创新中心、教导处和办公室等校内多个部门,共同实施生涯教育指导工作,转变育人方式,助力学生个性化发展。

关键词:创新人才培养;生涯教育;多元升学

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2024)35-0053-03

一、背景与意义

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》指出:“创新人才培养模式。遵循教育规律和人才成长规律,深化教育教学改革,创新教育教学方法,探索多种培养方式,形成各类人才辈出、拔尖创新人才不断涌现的局面。”在高中这样一个拔节育穗时期,培养具有创新能力的全面发展复合型人才是高中教育的重要使命。

2014年以来,全国29个省份分五批启动了高考综合改革,形成了分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式,打破了“一考定终身”和“唯分数论”,一定程度上将创新人才培养的任务融入学生高中三年的生涯发展中。山东省2017年开启新高考改革,强基计划和综合评价招生等多元升学路径的出现,为高校招收有创新潜质的学生提供了一定的自主选择权,也成为高中学校探索创新人才培养模式的有利契机。基于此背景和学生实际情况,山东省青岛第十五中学确定通过生涯协同指导学生多元升学,实施创新人才培养。

二、问题与需求

(一)分析问题

实施创新人才培养是一项系统工程,当前存在着培养和培育分化的问题、个别指导和系统培养分离的问题,需要进行多方协同的生涯教育指导,实现学生的个性化发展。

创新人才培养不仅仅只是加大学科学习难度,培养学科考试高分“尖子生”,而是基于学生的学科学习兴趣和创新素养,着力于培育学生浓厚兴趣、学科整合、深度探究、动手实践的品质,培育心系家国、志趣坚定、面向未来的志向。在实施过程中,我们不要困于旧有的评价模式和培养模式,要关注学生作为一个全面发展的“人”的内在,将学生的创新潜质和能力培养与个人生涯发展、国家发展结合,指导学生物化创新成果,规划未来升学路径,贯通高中—高校的创新人才培养进阶之路。

创新人才培养意识比较先进的教师基于自己的学科背景和教育教学工作实际,进行了一些有益的尝试。但困于个人教学精力、个人能力限制、创新人才培养体系化要求等原因,通过单一路径、单打独斗很难深入培养学生的创新素养。创新人才培养要求学校相关部门统筹,各个学科背景教师共同参与,校内校外联合,协调一致,共同育人。

(二)摸清需求

近期在高一学生中进行生涯规划问卷调查,发现有79.38%的学生需要学校提供个性化升学途径指导,占学生需求的第二位。收集到学生在多元升学上遇到的问题包括:创新素养物化成果不明显,对未来规划和发展方向不清晰,不了解多元升学相关政策(比如强基计划和综合评价招生),选择和决策困难(裸考与多元升学的选择、选哪条路径的烦恼等),有意申报多元升学路径但报名条件单薄,报名材料整理烦琐,校测和面试环节不熟悉等。

三、实践探索

(一)聚焦多元升学,明晰工作目标

山东省青岛第十五中学将具备创新素养并有可能报名强基计划和综合评价招生的学生(这两条升学路径的学生在学校重合度很高)作为工作对象,将“实施学生发展精准指导,让每个学生找到适合自己的发展道路”作为工作目标,帮助学生物化自己的创新素养成果,了解相关政策,储备报名条件,进行报名指导和面试指导等,激发创新潜质,提高多元升学的可能性。

(二)落实工作目标,细化工作任务

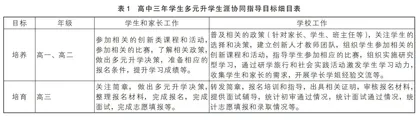

梳理近三年各高校强基计划和综合评价招生简章,列出报名条件和流程,将这些培养要点与学生高中三年的发展结合,进行目标细化(见表1)。

(三)生涯协同指导,逐一突破难题

1.树立远大志向,规划升学路径

以高一班级课程“我的青春我做主”和高二学校课程“带你玩转专业选择”交替开展为主,生涯讲座宣讲为辅,生涯活动为补充,向家长和学生普及相关的生涯规划知识,开展大学专业公开课,开启生涯人物访谈,组织生涯测评并进行解读,讲解生涯决策方法。指导家长和学生了解多元升学政策,指导学生初步选择多元升学路径。

2.培育创新素养,打造创新中心

创新中心由校内专兼职教师组成,分设奥赛团队、创新团队、阅读写作团队,每个团队采取“教练+助理”的方式建立尖兵教师成长梯队,设立部门例会制度,研发创新人才培养系列课程,打造专属创新实验室。采取高一普及培养、高二收拢细化、高三精准指导的形式,统筹安排学生参与。

利用每周二下午的学校课程时间和周六的创新课堂时间,面向具有创新潜质的学生开设相关的创新类课程,开展创新类实验和研究课题,开放各个实验室和技术教室。同时结合《教育部办公厅关于公布2022—2025学年面向中小学生的全国性竞赛活动的通知》,梳理各高校历年强基计划和综合评价招生简章提到的比赛项目,按照技术类、创新类、竞赛类、语文类、英语类划分到创新中心各学科负责教师处,集合教研组的力量开展相关比赛的组织和指导,探索以赛促学、以赛促教、学赛结合的创新人才培养模式。

3.开展社会实践,推动考察探究

学校2017年开始启动高一级部全体学生为期一周的研学旅行,带着学生的研究课题行走在路上。社会服务和社会实践活动由班级负责,主要利用寒暑假开展。考察探究活动由研学教师负责,指导学生小组进行课题的开题、研究和结题。以上所有活动的过程性材料和获奖材料由学生每学期上传到山东省综合评价系统,作为点滴记录保存。

4.激发内在动力,指导成绩进步

以升学路径的选择和未来生涯发展作为学生学习动力激发的源头,关注学生的学习状态,指导学生在培育创新素养的同时保持学习成绩稳中有升,为最终实现学生多元升学录取助力。

5.会面指导培训,完成升学报名

报名系统上传涉及成绩证明、获奖证书、个人陈述、研究报告、社区服务和社会实践等各方面的材料,从内容到格式,从审核到一次上传、二次上传,每一步都在考验家长和学生对政策的解读能力和耐心。生涯中心对家长、学生和班主任分别进行了相关培训,出具材料审核流程图,提供部分材料上传模板,明确各个角色的任务和职责,协同教导处(出具并审核成绩)、办公室(审核并盖章)、班主任(审核材料并签字)、级部主任(审核并签字)等各个部门和角色,全力支持学生完成报名。

6.组织面试辅导,提升应对能力

面试是强基计划和综合评价招生流程里重要的一环,是通过初审的学生要面对的第二项任务。高考结束后到各高校面试前一周,学校组织有意愿参加综合评价招生模拟面试的学生回校进行面试辅导。面试辅导以一对多单独面试(自我介绍和专家提问)和无领导小组谈论两种形式为主,专家团成员包括创新中心教师、大学教师、通过强基计划和综合评价招生升入大学的学长学姐等,指导学生模拟面试流程,找到自己的优势和不足,通过模拟面试提高学生现场反应能力、提升面试自信心。

7.获取家长支持,形成教育合力

在这个过程中,家长要充分尊重孩子的意见,和孩子积极沟通,和学校拧成一股绳,一起为孩子的未来出谋划策,做孩子的支持者。

四、评价与反思

通过生涯教育协同指导创新人才培养,学生在各类比赛中获奖人次逐步提高,获奖等级逐步提升,部分学生通过强基计划和综合评价招生升入了心仪的大学。

综合评价招生初审是否通过跟学生的获奖情况有很大关系,最能直接体现学校创新人才培养成效。2020年高考学校综合评价招生初审通过156人次,2021年通过305人次,2022年通过366人次,2023年通过569人次,2024年通过779人次。

已经升入大学的学生张佳和提到:“在高中的时候,我就和我的小伙伴一起,在宁老师的带领下开展科创实验,研究大豆的种植。虽然只有一个学期,但是那段经历却为我进一步走上科研道路打好基础。也正因如此,在别人大二、大三才开始找实验室的时候,我已经迫不及待地开始寻找适合自己的实验室,加入实验团队,开始新的研究。”

近几年的实践发现,由于创新人才培养所需要的师资成长、成熟需要一定的周期,现在的培养模式更多是分层、分科、分类培养,还不能做到真正一生一案,因此,个性化培育是今后努力的方向。

参考文献

[1]欧健,张勇. 基于生涯发展的中学拔尖创新人才培养——西南大学附属中学的探索与实践[J]. 中小学校长,2024(4):32-35,54.

[2]江兴隆. 普通高中创新人才培养的管理机制构建——基于华中师大一附中的实践探索[J]. 教育科学探索,2023,41(2):27-33.

[3]王涵. 新高考背景下普通高中生涯教育的现实意蕴及路径探析[J]. 辽宁教育,2021(12):44-46.

[4]宋洁. 基于生涯规划的大、中学校衔接创新人才培养策略[J]. 天津市教科院学报,2017(5):69-70.

编辑/张国宪 终校/黄潇潇