中小学生校园受欺凌和求助意愿的现状及其影响因素

作者: 徐珺 吴心玥 郑欣妍 甄瑞

摘要:为了解当前中小学生校园受欺凌和求助意愿的现状及其影响因素,采用自评问卷对888名初中生和小学生开展调查。结果显示:有43.13%的学生遭受过校园欺凌,言语欺凌的发生率最高,其次是身体欺凌。学生的求助意愿水平较高,他们更愿意选择告诉家长而不是教师,且在身体和网络欺凌情景中的求助意愿要显著高于言语和关系欺凌情景中的。性别、年级、成绩排名、自尊等个体因素与家庭经济水平、亲子相处时间、人际关系、班级归属感等环境因素是中小学生校园受欺凌和求助意愿的重要影响因素。学校和家庭可以从提升学生自尊水平,培养其良好的人际关系,增加亲子相处时间,创设温暖的班级氛围等方面入手来降低中小学生受欺凌水平和提高其求助意愿。

关键词:校园欺凌;求助意愿;中小学生;影响因素

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2023)01-0016-07

一、引言

近年来,我国中小学生校园欺凌事件频发,引起了社会各界广泛关注。在2017年底教育部等十一部门联合印发的《加强中小学欺凌综合治理方案》中,校园欺凌(school bullying)被定义为发生在校园内外学生之间,一方(个体或群体)单次或多次蓄意或恶意通过肢体、语言及网络等手段,实施欺负、侮辱,造成另一方(个体或群体)身体伤害、财产损失或精神损害等的事件[1]。根据实施欺凌的手段不同,校园欺凌可以分为言语欺凌、关系欺凌、身体欺凌和网络欺凌[1]。校园欺凌不仅会影响学生的生理健康和生长发育,而且可能会使欺凌双方产生消极人格特征、出现学业适应困难和社会化障碍[2],最终对学生的身心健康发展造成极大的负面影响。

校园欺凌现象在全球范围内都十分普遍。加拿大的一项调查研究显示,在64174名中学生中,受欺凌的发生率为22.6%[3]。意大利的一项研究显示,中小学生受欺凌的发生率为29%[4]。另外一项来自全球42个国家的调查研究显示,中小学生身体受欺凌的发生率为13.3%,言语受欺凌的发生率为36.8%,关系受欺凌的发生率为34.9%[5]。我国学者张文新[6]的研究显示,我国中小学生受欺凌的发生率为14.9%。谢家树等[7]的研究显示,我国学生受欺凌的发生率为21.77%。由于各国家或地区在欺凌研究中对欺凌发生率的界定标准不同,欺凌的发生率存在差异,但在大部分研究中,欺凌都具有较高的发生率。

为防治校园欺凌,相关研究者从社会和家庭的角度提出了建议。在社会层面,研究者提出要控制社会暴力文化,改善文化氛围;完善社工服务,构建支持网络,帮扶欺凌者和受欺凌者;整合社会多主体力量,建立不良行为矫正教育制度;加强群防群治,推进安全保卫,提高社会控制力等[8]。在家庭层面,研究者提出家长要转变教育方式,重视子女的认知及规则教育;重视对学生优良品质和健全个性的培育与引导;对家庭教育立法,明确家长在子女教育上的责任。此外,家庭与社会也要形成合力,使教育保障更有力[9]。但由于一些欺凌行为具有高隐蔽性,如关系欺凌,除外界帮助之外,受欺凌者自身的求助意愿也非常重要。有研究就发现,求助是校园受欺凌以及相关心理问题的保护性因素[10-11],但研究也发现只有30%~50%的学生在受欺凌后会进行求助[10,12]。年龄、性别、是否独生子女、户口所在地和父母教养方式等是影响受欺凌者求助意愿的重要因素。

目前,关于受欺凌者求助意愿的研究相对较少,研究人员多倾向于对中学生学业求助行为以及心理求助行为进行研究,较少关注其受欺凌后的求助意愿和行为及其影响因素,这不利于对受欺凌者进行求助指导,也不利于降低受欺凌发生率和缓解受欺凌者所受到的身心损害。因此,为了拓展现有研究并为校园欺凌防治提供建议,本研究将对中小学生受欺凌以及求助意愿的现状进行调查,并进一步探究个体因素和环境因素对受欺凌和求助意愿的影响,为制定减少校园欺凌发生、发展的有效对策提供方向,为促进中小学生心理健康提供依据。

二、研究方法

(一)研究对象

本研究的研究对象为浙江省丽水市和福建省漳州市2所小学和1所中学五年级至初三的888名中小学生。其中女生439人(49.4%),男生444人(50.0%),5人未报告性别,平均年龄14.09±3.51岁。父母婚姻状况为已婚的有820人(92.3%),离异70人(7.8%),丧偶或其他8人(0.9%)。自评家庭经济情况为较差59人(6.6%),良好747人(84.1%),富裕67人(7.5%)。父母外出情况为父母均未外出619人(69.7%),父亲外出125人(14.1%),母亲外出19人(2.1%),父母均外出90人(10.1%),其他46人(5.1%)。每日亲子相处时间不足一小时80人(9%),1~2小时99人(11.1%),2~3小时111人(12.5%),3~4小时99人(11.1%),4~5小时134人(15%),5小时以上349人(39.3%)。

(二)研究工具

1. 欺凌受害量表

采用特拉华欺凌受害量表(学生卷)(DBVS-S)2016年中文修订版[13]。该量表总共有17个条目,分为言语欺凌、身体欺凌、社会/关系欺凌和网络欺凌四个维度,每个维度下各有四个条目,其中第13条“我在这所学校被欺凌了”作为筛查条目,不计入数据分析。量表采用6点计分,“0”表示“从来没有”,“5”表示“每天都有”,得分越高说明被欺凌现象越严重。此外,被试只要在任一条目得分≥2,即选择“一月一两次”及以上的选项,就认为受到了该条目所在维度所代表的欺凌。在本研究中该量表的Crobach α系数为0.93。

2. 求助意愿问卷

采用自编求助意愿问卷,为被试提供包括身体欺凌、言语欺凌、关系欺凌和网络欺凌在内的四个情景,调查被试在不同情景下求助家长和教师的行为、期望,对教师或家长的信任程度。采用5点计分,“1”表示“完全不符”,“5”表示“完全符合”,得分越高说明求助意愿越强烈。在本研究中该问卷的Crobach α系数为0.98。

3. 自尊量表

采用Rosenberg编制的自尊量表(self-esteem scale,SES)[14],该量表共10个条目,用以评定青少年关于自我价值和自我接纳的总体感受。例题如“整体而言,我对自己感到满意”,采用5点计分,“1”表示“完全不符合”,“5”表示“完全符合”,得分越高自尊水平越高。在本研究中该量表的Crobach α系数为0.90。

4. 心理距离量表

采用心理距离量表测量被试的人际关系,量表分为父母、老师、朋友三个维度七个等级。测量中,两个圆圈的重叠程度反映了自我与他人心理距离的远近,从1完全不重叠到7几乎完全重叠,重叠程度越大,代表两者的心理距离越近,等级可加总作为人际关系总分[15]。

5. 班级归属感量表

班级归属感量表选用鞠艳[16]编制的中学生班级归属感量表,该量表共有20个题目,包含三个维度,分别是角色意识、参与意识和服从意识。角色意识有8个题目,如“我很关心我们班级的荣誉”,参与意识和服从意识均有6个题目,如“每次参加班级活动时我都很愉快”和“班规是为了让大家更好地在班级中学习和生活”。本研究采用5点计分,1代表“非常同意”,5代表“非常不同意”,除题项1、3、5、6、14以外,均进行反向计分。最终总分越高,代表对班级的接纳和认可度越高。在本研究中该量表的Crobach α系数为0.89。

(三)施测过程与数据分析

采取整群取样法对学生进行调查,调查在学生、教师等知情同意的情况下,采用不记名的方式进行。调查以班级为单位,在教师组织协调下施测,对被调查人员解释本次调查的目的、意义和注意事项,问卷当场填写回收。录入时对问卷再次进行复核,剔除前后有明显逻辑错误或漏填率较高的问卷。总共发放问卷916份,回收有效问卷888份,有效率96.9%。使用SPSS22.0进行数据的统计分析,采用t检验、方差分析、回归分析等分析方法。

三、研究结果

(一)受欺凌与求助意愿现状分析

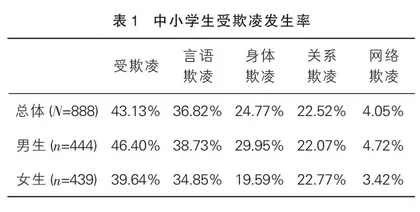

由表1可知,受欺凌总发生率为43.13%,男生(46.40%)高于女生(39.64%)。从欺凌类型来看,言语欺凌的发生率最高,占36.82%,其次是身体欺凌,占24.77%。男生受到言语、身体和网络欺凌的比例均高于女生,女生受到关系欺凌的人数比例高于男生。

由表2可知,中小学生的求助意愿在不同形式、对象以及不同欺凌情景下都具有中高水平,在各求助意愿题项上的平均得分均在3.8分以上(1~5点计分)。在主动告诉成年人这种求助形式上,中小学生告诉家长的意愿得分显著高于告诉教师的得分(t=2.95,p<0.01)。不同欺凌情景下,中小学生的求助意愿存在显著差异,在身体欺凌和网络欺凌情景中的求助意愿显著高于在言语和关系欺凌中的意愿(F=16.99/19.92/8.83,ps<0.001)。

(二)受欺凌影响因素分析

首先以受欺凌分数作为结果变量进行线性回归分析,结果显示个体因素:性别、年级、成绩排名和自尊对受欺凌具有显著预测作用,结果见表3。相比于女生,男生受欺凌的水平更高(p=0.018)。相比于初中生,小学生受欺凌的水平更高(p=0.000)。成绩排名越靠后,受欺凌水平越高(p=0.042)。环境因素:家庭经济情况、亲子相处时间、人际关系和班级归属感对受欺凌具有显著的预测作用。家庭经济状况越好,亲子相处时间越长,受欺凌水平越低(p=0.013,p=0.019)。人际关系越好,班级归属感越高,受欺凌水平越低(p=0.001,p=0.000)。户口所在地对受欺凌没有显著的预测作用(p=0.724)。

(三)求助意愿影响因素分析

以求助意愿分数作为结果变量进行线性回归分析,结果发现个体因素:年级、成绩排名和自尊对受欺凌具有显著预测作用,结果见表4。相比于初中生,小学生求助意愿更高(p=0.000)。成绩排名越靠后,求助意愿越低(p=0.005)。自尊水平越高,求助意愿越高(p=0.000)。性别对求助意愿的预测作用边缘显著(p=0.062),相比于男生,女生的求助意愿更高。环境因素:户口所在地、亲子相处时间、人际关系和班级归属感对求助意愿具有显著的预测作用。相比于城镇地区的中小学生,农村地区中小学生的求助意愿更低(p=0.000)。亲子相处时间越长,求助意愿越高(p=0.000)。人际关系越好,班级归属感越高,求助意愿越高(p=0.000,p=0.000)。家庭经济状况对求助意愿没有显著的预测作用(p=0.518)。

四、讨论

调查结果发现,欺凌受害总发生率较高(43.13%),在四种欺凌受害类型中,言语欺凌的发生率最高(36.82%),其次是身体欺凌(24.77%)、关系欺凌(22.52%),网络欺凌的发生率相对较低(4.05%)。这一结果与谢家树、魏宇民等[17]的研究结果较为一致,其对我国初高中生的调查研究发现,言语欺凌发生率为31.53%,身体欺凌为20.55%,关系欺凌为19.60%,网络欺凌为4.3%。本研究中各欺凌类型的发生率较其研究结果稍高一些,可能是因为本研究纳入了五六年级的小学生,这一阶段是欺凌的高发阶段[6],进而在一定程度上提高了欺凌的发生率。

中小学生整体求助意愿处于中等偏上水平,相比于主动告诉教师自己的受欺凌情况,中小学生更愿意主动告诉家长。这一研究结果与陈小龙和周凡等的研究结果一致[10-11],他们对中学生的求助意愿进行调查也发现,中学生整体求助意愿处于中等偏上水平,且向家人求助的得分高于向教师和朋友求助的得分。这一结果也与Spears等[18]开展的一项针对青少年网络欺凌的研究结果一致,其研究发现父母是青少年处理问题时求助的关键对象,48%网络受欺凌者表示会向父母或照顾者求助。因为父母是儿童、青少年最主要的支持来源,通常父母和子女之间的关系比较亲近,因此,能够讨论一些比较敏感的问题,且不害怕被泄露出去[19];另外,学生也会觉得父母更有能力去帮助他们,因此,向父母求助的意愿较高。相比之下,学生对于教师可能不够信任和亲近,羞于向他们诉说,也害怕报告欺凌情况后,事情变得更糟或不受控制[19],因此,向他们求助的意愿相对较低一些。