愤怒背后

作者: 朱静华

关键词:情绪管理;愤怒;心理需求;高中生

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2023)08-0036-03

【活动理念】

情绪是人对客观事物的态度体验及相应的行为反应,是以个体愿望和需要为中介的一种心理活动。愤怒是人的一种基本情绪。美国心理学家雅克·希拉尔(Jaques Rillaer)认为,愤怒是一种内心不快的反应,它是由感到不公和无法接受的挫折引起的。当面对不公平、嫉妒、完整性被打破、成就感丧失、控制失效等情境时,就会有一种被否定、被破坏、被隔离的原始感受,而愤怒往往是由这种原始感受衍生出来的。情绪分为积极和消极两个维度,现实生活中,人们更关注消极情绪,并想尽各种办法去避免或消除消极情绪,因为消极情绪常常会带来痛苦的感受。但消极情绪也具有积极功能,愤怒也有它的价值所在,如果我们能正确理解愤怒,它很可能成为我们生活中一种健康的力量,促使我们解决生活中的问题:当我们的权利受到侵犯时,它会激励我们恢复属于自己的权利;当我们受到不尊重时,它会激励我们重获尊重。

高中生正处于青春期,是人生的第二次断乳期。他们日渐独立、自我、叛逆、冲动,面对各种各样的压力与冲突,常常会产生愤怒的情绪体验。很多学生都觉得愤怒是不好的情绪体验,内心会排斥或拒绝。其实愤怒情绪的背后代表着某个愿望或心理需求,愤怒对个人成长而言有非常重要的价值和积极意义。心理学家艾耶·古罗·勒内(Harriet Goldhor Lerner)说:“我们必须要倾听自己的愤怒,因为它能帮助我们保持个性的完整。”觉察愤怒背后的内心需求,挖掘愤怒情绪的积极意义,能够更好地帮助我们表达愤怒,提升情绪管理水平,和他人建立更健康的关系。

【活动目标】

1.觉察愤怒背后的心理需求。

2.用积极的视角挖掘愤怒背后的积极意义。

3.深刻理解愤怒对自我成长的价值。

4.学会正确表达愤怒。

【活动方法】

自由辩论法、情境讨论法、练习表达法

【活动对象】

高一

【活动时长】

一课时

【活动过程】

一、导入:愤怒“辩辩辩”

教师:如果有一瓶可以消除愤怒的水,你要不要喝?

学生A:不喝。愤怒是一种很好的情感,它可以促使我做一些我本来不敢做的事情。比如遇到不会做的数学题时感到愤怒,我就会强行把那道数学题解出来,然后气呼呼地去睡觉。

学生B:我会选择喝。因为我觉得人有时候在愤怒的情况下会做出令自己后悔的事。如果可以的话,我愿意去消除愤怒。

学生C:不喝。当你受到其他人烦扰的时候,如果你愤怒,你就可以告诉别人,他这样对你,你不开心。如果别人对你侮辱或侵扰,你却什么反应都没有,那么他会继续变本加厉。

学生D:我不喝。愤怒从某种程度上是促使我前进的动力,比如这次数学考试不及格,如果我一点愤怒都没有,那下次还是不及格。

学生E:我也不喝。愤怒本来是我的一种情感,如果我选择喝,就消除了自己这种情感,那么我还是原来那个情感完整的我吗?

通过学生的回答发现,选择不喝的同学居多,大多数同学能意识到愤怒是人类的基本情绪之一,没有它,人生就不完整。而选择喝的同学主要因为担心愤怒引发冲动行为,从而导致严重后果。

教师总结:经过大家的激烈辩论,我们不难发现,愤怒情绪有它的价值和意义。愤怒是我们表达对人或对事的一种态度,它可以帮助我们认清内心为人处世的一些准则。

二、愤怒背后

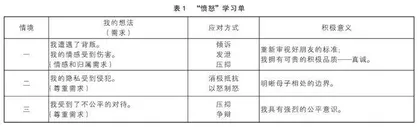

课前准备:调查梳理并归纳学生日常生活中容易引发愤怒情绪的三个典型情境。(见表1)

(一)情境一:心理短剧“同学风波”

视频:我和小李是同班同学兼好友,我俩形影不离,无话不谈。可是有一天,我偶然听到小李在背后说我坏话……

注意:课前将情境一改编成剧本并拍摄成短剧“同学风波”,视频能给学生带来更直观的感受,便于教师引导学生思考并完成愤怒学习单“情境一”部分,为后续情境二和情境三的小组讨论做铺垫。相比课堂现场表演,课前拍摄短剧视频更为可控。经过教师的排练指导,学生演员能更准确更真实地表达原生态的愤怒。如果学生很有表演天赋,可以提前和学生做好排练预案,课堂现场的精彩表演肯定比播放视频的效果更好。

(二)完成情境一“愤怒学习单”

教师引导学生思考以下三个问题。

1.“我”为什么愤怒?

学生回答:因为最好最信任的朋友背叛了我,我觉得自己内心的情感受到了深深的伤害。

2.“我”如何应对愤怒?如果是你,你会怎么应对?

学生回答:以大吼大叫、拍桌子的方式发泄。我可能会跟他一样,这样做是为了表明我的态度。

3.通过愤怒,“我”收获了什么?

学生:交友不慎!小李这样的朋友根本不值得交往,要学会及时止损。

教师:什么样的朋友不值得交往?

学生:当面一套背后一套。

教师:通过这件事,“我”对好友的标准重新进行自我审视,而小李的为人并不符合作为“我”好朋友的标准。这恰恰说明“我”是一个什么样的人呢?

学生:表里如一、耿直、真诚。

教师整理汇总学生的回答,并填入“愤怒”学习单的相应栏目中。

(三)小组讨论并完成情境二、三“愤怒学习单”

情境二:我妈总是时不时地进我的房间,一看到我在用手机,就不分青红皂白说我没有好好写作业……

情境三:同学抄我的作业被老师发现了,老师没收了我的本子,还让我写检讨。而那个同学却什么事也没有……

以情境二、三为例,小组思考并讨论“我为什么愤怒”“我如何应对愤怒”“通过愤怒,我收获了什么”这三个问题,挖掘愤怒背后隐藏在内心的真实想法和需求,体会愤怒带给自己的积极意义。

(四)小组代表分享“愤怒学习单”讨论结果

以情境三为例。

学生:我觉得导致愤怒的点是,抄作业的那个同学什么事也没有。

教师:所以愤怒背后的想法是什么?

学生:老师的处理不公平。

教师:那你们的应对方式是什么?

学生:和老师据理力争,再和同学沟通一下。

教师:和老师据理力争的目的是什么?

学生:把本子还给我。

教师:只是这样吗?

学生:希望老师能公平对待。我可以受惩罚,抄作业的同学也要一起接受,而且他比我受的惩罚应该更严重。

教师:为什么我会感觉不公平?此刻愤怒的积极意义是什么?

学生:说明我内心有强烈的公平意识。

注意:引导学生挖掘愤怒情绪背后的想法和需求,对学生而言有一定的难度,可以基于马斯洛的需求层次理论进行适度地启发和引导,不断提炼和澄清。尤其对于积极意义的探索,很可能从根本上改变学生对消极情绪的认知,这是重点也是难点。

教师总结:愤怒是一种态度,更是一种力量!它正在提醒我们,我们内心的需求和愿望没有得到满足。它让我们对人与人之间的关系有更深入的认识和思考,明晰了人际交往的边界和内心的准则。

三、表达愤怒

教师过渡:当愤怒来临时,大家若能以积极的视角看待愤怒,静下心来觉察自己的内心需求,那么愤怒至少减少了一半。接下来我们要向对方正确表达愤怒——感受法。句式:你这么做,令我感到不舒服。我希望_________。原则:只表达感受,不指责。目的:引导对方关注我们的情绪,让对方意识到自己的做法会引起别人不舒服的感受,从而促使他做出改变。

(一)教师举例:“室友擅自使用了我的洗面奶”

用感受法表达:你没有经过我的同意就用我的洗面奶,让我感觉不舒服。我希望你下次用洗面奶之前能和我打个招呼。

(二)尝试用感受法表达三个情境中的愤怒

小组练习。

(三)小组讨论、代表发言

情景一感受法回应:你作为我的好朋友,在背后说我坏话,让我感觉很不舒服。如果你对我有什么不满,希望你能当面跟我说。

情景二感受法回应:妈妈,你未经同意随便进我房间,还怀疑我,让我感觉很不舒服。我希望你能尊重我,信任我,给我一定的自由空间。

情景三感受法回应:老师,我知道我把作业借给同学抄是我不对,您对我的处罚我也接受。但您对抄作业的同学不做任何处理,我感到不舒服。我希望您能公平对待。

四、课堂总结

教师:生活中难免会出现愤怒情绪,愤怒能够帮助我们更清楚地认识自我。因此,当愤怒来临时,请停下来,倾听自己内心的声音,觉察内心的需求,用积极的视角看待愤怒并正确表达愤怒。

【活动反思】

导入环节 “愤怒辩辩辩”通过辩论澄清,启发学生对愤怒的深层思考,从而对愤怒情绪的利弊有了更清晰、更全面的了解,初步改变学生对传统意义上的消极情绪——愤怒的认识,意识到愤怒的积极意义和价值所在。基于课前调查,梳理源于日常学习生活的三个情境,由于大多数学生有过类似的体验和经历,因此引起了极大的共鸣。

“愤怒背后”环节的难点在于,教师引导学生进入理性思考的层面,进行自我对话与自我分析,需要通过连环提问的方式,一步步得到准确的回应。这对教师的提问启发技术提出一定的挑战。

“表达愤怒”环节,让学生通过练习表达感受的方式回应对方,这对于常常使用简单直接的方式宣泄情绪的学生而言,可能会感觉稍有别扭或不习惯。改变需要时间,教师要鼓励学生在日后的生活实践中多尝试、多练习。

参考文献

[1]王迪,高德胜. 道德愤怒:愤怒与道德结合的可能性及可教性[J]. 中国教育学刊,2020(11):97-102.