从基本心理需求满足看中学生网络使用的父母监管有效性

作者: 王晶晶 王工斌

摘要:如何让孩子合理使用网络,一直是困扰每个家庭的难题。为了解父母如何看待中学生的网络使用,父母进行网络监管的方法有哪些、有效性如何,以及其与基本心理需求满足的关系,选取了13名中学生父母进行半结构访谈并对其进行编码分析,结果发现:(1)中学生父母存在一定的网络监管焦虑;(2)采取的网络监管方法主要有限制性监管、支持性引导、行为示范、自主准予;(3)中学生网络使用和心理需求满足息息相关,父母对孩子的心理需求满足程度影响网络监管的有效性。基于此,对父母的网络监管提出了建议。

关键词:父母网络监管;限制性监管;支持性引导;行为示范;自主准予

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2023)09-0012-08

一、引言

中国互联网络信息中心(CNNIC)在京发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2021年6月,我国网民规模达10.11亿,其中6~19岁网民规模达1.58亿,占整体网民的15.7%;未成年人的互联网普及率为94.9%,82.9%的未成年网民拥有自己的上网设备[1]。目前,短视频、游戏、直播等发展势头迅猛,吸引了大量年轻人。在新冠疫情比较严重时,为了确保学生能够正常学习,教育部号召全国开展了“停课不停教,停课不停学”的重要实践。与传统面对面的教学模式相比,线上教学使学生增加了与网络设备接触的时间,中小学生因生理、心理发展还未成熟,容易被网络上的信息所诱惑而过度使用互联网,令身心发展受损,如视力下降、肥胖与超重、学习适应不良等[2]。

为了防止青少年沉迷网络,教育部办公厅等六部门于2021年10月发布《关于进一步加强预防中小学生沉迷网络游戏管理工作的通知》,要求为青少年提供健康干净的网络内容,严格限制中小学生的网络游戏时间,家校协同发力,引导青少年正确认识、合理使用网络[3]。青少年沉迷网络受自身因素与外界因素的影响。自身因素包括心智发展不成熟、欠缺自我控制能力、从众性和同质化等,外界因素包括不良的家庭环境、不妥当的家庭教养行为及不良的学校氛围和同伴关系等[4]。

除以上因素外,父母网络监管(parental mediation)对子女上网行为的影响逐渐受到国内外研究者的重视。华伦(Warren)认为父母网络监管是指父母对儿童、青少年所接触的媒介及内容进行控制、监督和解释的所有策略[5]。我国研究者较多关注父母控制对青少年网络使用的影响,认为网络监管与父母控制有实质性的区别。苏斌原、张卫和苏勤等[6]认为,父母网络监管特指父母对子女上网地点、时间、频率和内容等方面的知晓和管理程度。随着大规模线上教学的展开,父母对子女的网络监管更重视且策略更丰富。

综上所述,本研究认为,父母网络监管是指父母为了发挥网络的积极作用,避免网络对青少年的消极影响而主动采取的相关措施,包括父母对子女上网内容、时间、频率、地点等方面进行控制、监督和管理的所有策略。父母网络监管能够对青少年的网络成瘾起到缓解作用[7],降低青少年可能遭遇的某些网络风险,规范青少年的上网行为[8]。

目前,关于父母网络监管的研究多侧重于量化研究,对于具体的父母网络监管行为缺乏深入了解,且对于不同监管行为的有效性也缺乏实证研究。为此,本研究通过访谈探究中学生父母的网络监管行为,并从心理需求满足的角度探讨父母网络监管的有效性,为中学生健康上网和父母有效监管提出建议。

二、研究设计

(一)研究对象

根据自愿原则选取中学生父母为被试,被试的选取原则为孩子有自己的上网设备,且父母曾经尝试过监管孩子的上网时间、内容、频率等。最终获得13名有效被试(编号为P1~P13),其中,男生家长5名,女生家长8名;初中生家长5名,高中生家长8名。

(二)研究工具

根据网络成瘾的相关文献和专家的意见,结合中学生的网络使用现状和身心发展特点,自编中学生网络使用情况与父母网络监管方法访谈提纲,提纲内容包括人口统计学调查和上网情况调查、中学生和父母对待网络的态度、父母网络监管方式及学生心理需求满足状况等。

(三)资料的收集与分析

本研究主要以半结构式访谈获取研究资料,访谈时间集中在2021年10月至12月。在访谈之前,根据研究目的收集和分析相关的文献资料,形成访谈提纲初稿,后根据专家意见和预访谈结果确定最终的访谈提纲。之后联系访谈对象,告知访谈对象研究内容及访谈保密原则,先后对13位家长(本研究指父母)进行访谈,其中1位家长为线下访谈,12位家长为线上电话访谈。访谈过程中,允许访谈对象作出各种反应,自由表达观点,并根据访谈对象的反应进行追问。经访谈对象允许,访谈全程录音。

访谈结束后,将录音整理成逐字稿,研究者进行反复核对,以确保文本的准确清晰。转录及核对完成后,对资料进行分析和编码,借鉴相关专家的意见和同类研究的编码策略,采用扎根理论,将编码分为开放编码、核心编码与轴心编码。

三、研究结果

(一)父母关于网络对中学生影响的认知

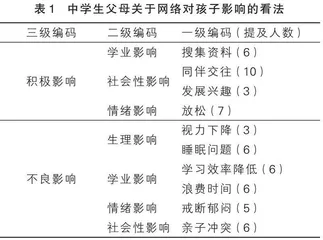

网络的丰富性、便利性及内容的多样性使得多数中学生渐渐难以脱离网络。中学生父母关于网络对孩子影响的看法主要分为积极影响(学业影响、社会性影响、情绪影响)和消极影响(生理影响、学业影响、情绪影响、社会性影响)两个方面,如表1所示。

1.积极影响

上网的积极影响体现在学业影响、社会性影响、情绪影响方面。

(1)学业影响

学业影响主要是搜集学习资料,当学习科目越来越难,而父母又没有能力辅导时,中学生倾向于通过上网的方式来学习,平时在刷短视频的时候也会刷到一些与学习有关的新闻或者学科知识。

P4:有什么不会的,孩子一查手机就知道了;而且在手机上刷抖音时,她还能学到一些历史、政治等方面的知识。

(2)社会性影响

社会性影响主要表现在同伴交往与发展兴趣两方面。在网络上,中学生既可以匿名和陌生人交友,也可以和现实中的朋友随时随地聊天,满足交友的需求;还可以发展兴趣,学习新知识,与“网络大神”切磋,满足胜任的心理需求。

P8:女儿从小一直在学画画,我们也给她报了兴趣班。虽然现在她没多少时间画画了,但是每周末回来仍当作一个兴趣在网上学,她画的画还被校长收藏了呢。

(3)情绪影响

情绪影响主要表现在放松上。中学生使用网络放松的主要形式有玩游戏、聊天、看小说、看视频、听歌,其中玩游戏、看短视频成为中学生网上娱乐的主要形式。短视频可以随时打开、随时结束,能够起到让人放松的作用,所以利用本就不多的课余时间来刷短视频成为中学生放松身心的首要选择。有学生表示,通过上网得到放松之后再回到学习中,心情会变得更好,学习效率更高。

P3:现在这个社会不可能不让孩子玩手机,玩手机对孩子能起到放松的作用。孩子住宿一周好不容易回来了,我们也想让孩子放松放松。

2.消极影响

上网的消极影响主要表现在生理、学业、情绪和社会性方面。

(1)生理

在生理方面,长时间上网会导致学生的视力下降,还会影响睡眠。大多数中学生每周上网时长在6个小时以上,错误的手机使用方式导致正在发育中的他们视力下降,且上网过程中容易忽视时间的流失以致熬夜,影响身体健康。

P10:她自己有时候会边写作业边玩手机,不给她收回她就会控制不住玩到很晚,但第二天又要早起,上课肯定会犯困。

(2)学业

在学业方面,大多数父母表示上网会使孩子的学习效率变低,浪费时间。

P13:疫情期间孩子上网课,我们都以为他在好好上课。有一次我们发现他上课的时候把页面隐藏了,在偷偷看小说。我们问他,他说这样做已经好久了。后来考试的时候成绩直线下降,把我们都气死了。

(3)情绪

情绪影响主要表现在戒断郁闷方面,当父母采取强制措施将孩子的上网设备没收,孩子会感到不适应。

P12:他不按之前说好的(约定)上交手机,我就把他的手机没收了。刚没收的时候,他回家不理我、和我闹,吃饭也不好好吃,就想玩手机。

(4)社会性影响

社会性影响主要表现在亲子冲突方面,父母由于担心孩子沉迷网络,往往会严格管控孩子上网,但孩子常常借由上网课等机会偷偷玩,并且控制不住自己,由此引发亲子冲突。

P1:我家孩子是一个女孩,就因为手机这个事情都快要和我打起来了,张牙舞爪的,说要离家出走。

综上所述,受访家长多数能够认识到网络同时具有积极和消极两方面的影响,但总体上对消极影响提及更多,并为此感到担心。

P9:手机这个东西吧,反正我觉得它不是个好东西,我害怕我女儿用上就钻进去出不来了。我是个老师,看那么多孩子天天玩手机不学习,我就不让我孩子玩。

(二)中学生父母的网络监管方式

家庭是中学生生活的主要场所,父母对孩子有监管责任,当觉察到孩子可能因为网络而耽误学习时,父母一般会选择“出手”。通过访谈,我们发现父母眼中的有效的网络监管方式主要有四种,如表2所示。

1.限制性监管

限制性监管是指父母限制孩子使用互联网的时间和内容,包括环境隔离和过程监控。

(1)环境隔离

环境隔离是指父母将上网设备与孩子完全隔离开来,如不给孩子配备手机、将孩子的上网设备藏在某个地方、强制在孩子的上网设备上下载定时闹钟。这种做法确实对那些刚开始接触网络或者还没完全沉迷于网络的孩子有效,在短时间内能直接、有效地减少孩子使用网络的时间和频率,将他们的注意力重新转移到现实中。但从长远来看,这种方法不利于培养孩子的自控能力。对于一些已经完全沉迷于网络的孩子来说,在重新拿到网络设备之后会疯狂地从中寻求心理补偿,所以单独的环境隔离措施并不能减少其依赖行为,还需要配合使用其他策略,才能使监管更有效。

P1:当我出去溜达的时候,女儿有时候会在家偷偷玩,被我逮到过两次。当时她承诺以后不会再玩了,但是她管不住自己,没过两天又开始玩了。后来我就把她的手机没收了,不给她做饭、洗衣服。她知道我和她来真的,也害怕了,而且期中考试她退步了很多,我估计她是感到愧疚吧,就主动把手机交给我保管了。

P2:孩子初一的时候考了班上第一名,回来想要手机,但我觉得她自控能力不行,还是不能给她配手机,就给她买了个电话手表,也能满足日常联系的需求。

(2)过程监控

过程监控是指监护人对子女上网的时间、内容等的了解和监督。如在孩子的手机上下载监控软件,实时监督孩子的上网时间和内容。除此之外,父母会单方面规定孩子可以何时、何地、在何种情况下上网,一些父母还会对上网的内容作出限制。父母单方面的监督与限制具有一定的强制性,对于自控能力不强的孩子来说是个外在的约束,能够减少他们对网络的依赖;但对于本身自控能力较强的孩子来说,反而容易导致自主性缺失,激起孩子的逆反心理,损害亲子关系。

P5:我们家的规定是不能打游戏,周末可以玩两个小时手机;周一到周五是不允许玩手机的,可以查查学习资料,但我必须在他旁边。他以前是在房间里自己查,后来我发现他有时候会偷偷玩。于是我就告诉他,有不懂的问题集中起来,到客厅来查。

2.支持性引导

支持性引导是指父母通过陪伴、沟通的方式干预孩子的上网活动,对孩子多加关心与指导,转移孩子的注意力,减少孩子对网络的需求。

(1)亲子陪伴

亲子陪伴是指父母花费时间和精力陪同孩子一起做事。例如,父母与孩子共同观看一部电影、享受一顿美餐,或是共同参加户外运动,培养共同的兴趣,在互相陪伴的过程中享受休闲时光。父母这样做能够使亲子关系更亲密,转移孩子的注意力,满足孩子的归属需求,提升孩子在现实中享受生活、学会休闲的能力。