父母教养方式、核心自我评价与初中生受欺负行为的关系

作者: 许萍 陶嵘

摘要:采用儿童欺负问卷、父母教养方式问卷和核心自我评价量表,对632名初中生进行调查,以探究内外部因素(主要指核心自我评价、父母教养方式)与受欺负行为的具体关系及作用机制。结果显示:(1)初中生的受欺负程度以及核心自我评价水平在朋友数量、学习成绩方面均存在显著差异,且受欺负程度在年级间存在显著差异,核心自我评价在性别间存在显著差异。(2)核心自我评价可以显著负向预测受欺负行为。(3)父母拒绝、父母过度保护对初中生受欺负行为的预测作用中,核心自我评价起部分中介作用。

关键词:父母教养方式;核心自我评价;受欺负行为;初中生

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2023)12-0010-06

一、问题提出

欺负(也叫欺凌、欺侮)是存在于儿童和青少年之间的、世界范围内的普遍现象。校园欺负行为是一种特殊的攻击行为[1],而与之相对的是受欺负行为(victimization)。

Olweus认为受欺负是反复或长期被一个或多个同伴伤害的现象[2],其主要特点有三个:反复性、长期性及双方力量(如生理或心理力量、权利、地位等)的不均衡性[3]。不均衡性是被欺负的本质特点[2]。受欺负表现为不同类型,有身体受欺负(打、踢、推、抓、咬、抢夺或故意损坏物品、勒索钱财)、言语受欺负(辱骂、嘲弄、讥讽、挖苦、起侮辱性外号)、关系受欺负(排斥孤立、造谣、说坏话等)和网络受欺负(通过网络诽谤、诋毁、散布谣言、恶意传播隐私)[2]。

研究者将受欺负者区分为被动型受欺负者(或称典型的受欺负者)和挑衅型受欺负者。被动性受欺负者的显著特征为自尊较低、缺乏自信及基本的安全感;挑衅型受欺负者数量较少,但最具攻击性[2,4]。

大量研究证实,欺凌经历使受欺负者容易产生低自尊、焦虑、抑郁等内化问题,也可能导致个体出现学业适应问题、社会化困难[5],产生自伤或违背社会规范的行为,甚至出现自杀或违法犯罪等外化问题[1]。谢家树等[6]调查发现,我国严重的欺凌问题主要发生在七、八年级,因此初中学段的欺凌严重性问题尤其需要重视。

研究表明,人格特征是受欺负发生的内在因素[1]。核心自我评价(core self-evaluation;CSE) 是一个包含了四种核心特质的高阶人格结构[7-8],它是指个体对自我能力和价值的最基本的评价和估计[9]。Judge等用自尊、控制点、神经质和自我效能感来描述核心自我评价[10]。相互作用理论认为,基于自我验证理论,处在欺负者和受欺负者位置的双方,会选择与自己身份一致的环境信息和自我认知倾向,从而使双方角色在互动中固定下来[4]。可见,在核心自我评价的自我验证机制下,引发了受欺负行为。刘丽琼[11]研究发现,核心自我评价与初中生后期的受欺负行为相关。另有一项研究发现,在同伴侵害与青少年内化问题之间,核心自我评价具有中介作用[12]。由此推知,初中生的核心自我评价与受欺负行为存在相关性。

根据社会生态系统理论,家庭因素是对受欺负行为有重要影响的外部因素。父母教养方式(parenting style)属于家庭心理特征这一维度,是指体现父母教育理念和教育行为的稳定的态度和行为倾向[13-14]。Arrindell等区分了积极教养方式(指父母情感温暖)和消极教养方式(指父母拒绝和父母过度保护)[13]。Lereya等[15]对70项研究进行元分析后总结出,受欺负行为与积极教养方式显著负相关,与消极教养方式显著正相关。但也有研究指出,父母的温暖和抚爱与孩童受欺负的关系并不明朗[16]。

此外,张翔等[17]对流动儿童群体的研究以及莫林桂等[18]对受欺负初中生群体的研究均发现,父母情感温暖与核心自我评价正相关,父母拒绝、父母过度保护与核心自我评价负相关。可知,初中生的核心自我评价与其父母教养方式存在相关性。

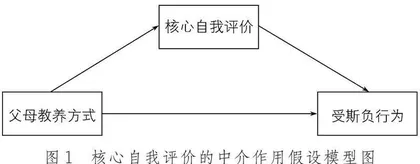

基于以上,本研究在人类发展生态学模型下,构建了一个中介模型,提出研究假设:核心自我评价在父母教养方式和初中生受欺负行为之间起部分中介作用。

二、研究方法

(一)被试

以长沙市某所公办初中学生为研究对象,采用方便取样法,在各年级随机抽取5个自然班,共707人。回收问卷686份,问卷回收率为97.03%。为保证数据真实性和有效性,剔除以下问卷:(1)一人重复答题两次及以上的问卷;(2)根据花名册查无此人且作答有规律的问卷;(3)考虑到额外变量的控制,将家庭结构属于“寄养”或“丧亲”的样本剔除。剔除无效问卷后,得到有效问卷632份,问卷有效率92.13%,其中,初一210人,初二211人,初三211人;男生346人,女生286人。

(二) 研究工具

1. 人口学信息

分为三类:个人信息(性别、年级);家庭情况(家庭结构);学校情况(学习成绩、朋友数量)。参考刘小群等[19]研究,学习成绩分为四个等级:较差、一般、良好、优秀,为主观指标;参考Olweus的分类,将朋友数量划分为三个等级:0~2个、3~5个、5个以上。结合现状将家庭结构分为:普通、离异、父或母单亡、父和母双亡、寄养、其他。

2.儿童欺负问卷

张文新和武建芬[20]修订的Olweus儿童欺负问卷(Bully/Victim Questionnaire)初中版,受欺负分量表有11道题目。Cronbach α系数:0.821;分半信度:0.800;重测信度:0.781。其中有6道题测试受欺负程度,分为三个维度:身体受欺负、关系受欺负、言语受欺负。采用五点计分,1、2、3、4、5分别代表本学期“没有发生过”“只发生过一两次”“一个月两三次”“大约一周一次”“一周好几次”。总分越高,表示被试的受欺负程度越大。另有1道题测试受欺负行为发生率。在本研究中6题间的Cronbach α系数为0.744。

3.父母教养方式问卷

蒋奖等[21]修订的简式父母教养方式问卷(Short Egna Minnen av Barndoms Uppfostran,简称S EMBU)的中文版(S EMBU C),有父亲版和母亲版两套。两版问卷除表述对象区分为父亲与母亲外,其余内容均相同。单套问卷有21道题目,分为三个维度:情感温暖、拒绝和过度保护。采用四点计分,第15题为反向计分。维度总分越高,说明被试的父母越倾向于采用该种教养方式。SEMBUC信度指标为,Cronbach ɑ系数:0.74~0.84;重测信度:0.70~0.81。效度指标:0.82~0.93(效标为岳冬梅等人修订的EMBU中文版)。

4.核心自我评价量表

杜建政等[22]修订的核心自我评价量表(Core Self-Evaluations Scale,简称 CSES),有10题,采用五点计分,总分越高,说明被试的核心自我评价水平越高。量表信度指标为,Cronbach α系数:0.83;分半信度:0.84;重测信度:0.82。效度指标:0.476(效标为生活满意度)。

(三)研究过程和数据处理

编辑规范的施测语,通过问卷星在网络上对取样对象进行问卷测试,采集数据。测试设置如下:(1)在问卷中给出被欺负的详细科学定义,引导测试对象有效答题;(2)因本研究需要关注被欺负学生,对其进行干预,所以问卷测试采用半公开方式(即使用名字拼音);(3)为了避免给测试者带来心理负担,在施测语中着重强调保密性,数据仅用于研究;(4)由于施测对象是未成年人,研究问卷设置了家长知情同意选项。如家长表示不愿意让孩子参与测试,则自动结束答题。

本研究Harman单因子检验、描述性统计分析、均值差异检验、相关分析、多元线性回归分析均采用SPSS 26.0进行。使用Hayes(2021)编制的SPSS宏程序PROCESS 4.0插件进行中介作用分析。

三、研究结果

(一)共同方法偏差的检验

根据周浩和龙立荣[23]的建议,采用Harman单因子检验分析共同方法偏差是否显著。统计结果为,有11个特征值大于1的因子,其中排首位的因子可解释的变异量为22.65%,小于临界标准40.00%。说明本研究共同方法偏差不显著。

(二)主要变量的描述统计和相关分析

父母教养方式、核心自我评价、受欺负的描述统计结果见表1。

采用偏相关统计方法,在控制了性别、年级、朋友数量和学习成绩后,考察主要变量之间的相关性。结果发现,受欺负与父母教养方式中的父亲拒绝(r=0.299,p<0.001)、父亲过度保护(r=0.155,p<0.001)、母亲拒绝(r=0.327,p<0.001)、母亲过度保护(r=0.225,p<0.001)呈显著正相关,与核心自我评价(r=-0.220,p<0.001)呈显著负相关,但与父亲情感温暖(r=-0.034,p=0.390)、母亲情感温暖(r=-0.034,p=0.390)的相关关系不显著。另可见,核心自我评价与受欺负(r=-0.220,p<0.001)、父母教养方式中的父亲拒绝(r=-0.359,p<0.001)、父亲过度保护(r=-0.263,p<0.001)、母亲拒绝(r=-0.318,p<0.001)、母亲过度保护(r=-0.274,p<0.001)呈显著负相关,与父母教养方式中的父亲情感温暖(r=0.352,p<0.001)、母亲情感温暖(r=0.352,p<0.001)呈显著正相关(见表1)。

(三)父母教养方式、核心自我评价与受欺负的回归分析

将性别、年级、朋友数量、学习成绩作为控制变量,进行逐步多元回归分析。建构以父母教养方式、核心自我评价为自变量,受欺负为因变量的回归模型。统计结果见表2。

统计结果显示,父亲拒绝、父亲过度保护、母亲拒绝、核心自我评价可解释的变异量占受欺负总变异的18.50%。纳入核心自我评价的模型R2高于仅将父母教养方式纳入自变量的模型(R2=0.168),且父亲拒绝(β=0.201,t=3.303,p=0.001)、母亲拒绝(β=0.212,t=3.552,p<0.001)可以显著正向预测受欺负程度,父亲过度保护(β=-0.111,t=-2.044,p<0.05)、核心自我评价(β=-0.163,t=-3.549,p<0.001)可以显著负向预测受欺负程度。

(四)核心自我评价的中介效应分析

将变量都作为显变量处理(即用父母教养方式、受欺负均值采集数据),在控制性别、年级、朋友数量和学习成绩的情况下,采用Hayes开发的PROCESS 4.0的模型4,分别检验核心自我评价在父母拒绝、父母情感温暖、父母过度保护与受欺负之间的中介效应。使用偏差校正的百分位Bootstrap方法(重复抽样5000次)确定中介效应的显著性,结果见表3。

由表3可知,核心自我评价在父母拒绝和受欺负间中介作用的95%的置信区间为[0. 010,0. 055],不包含0,说明核心自我评价的中介效应显著,且占总效应的11.24%;核心自我评价在父母情感温暖和受欺负间中介作用的95%的置信区间为[-0.072,0.025],包含0,说明核心自我评价的中介效应不显著;核心自我评价在父母过度和受欺负间中介作用的95%的置信区间为[0. 021,0. 064],不包含0,说明核心自我评价的中介效应显著,且占总效应的23.81%。

四、讨论

(一)初中生的受欺负行为和核心自我评价的影响因素

研究结果发现,在朋友数量、学习成绩方面,初中生的受欺负程度、核心自我评价存在显著差异。朋友数量较多、学习成绩良好的学生受欺负程度较低,且核心自我评价较高。本研究表明同伴关系、学习成绩对初中生受欺负行为存在重要影响,这与雷雳和张雷、张倩的研究一致[24-25]。本研究还发现同伴关系、学习成绩明显影响其核心自我评价。根据青少年心理发展学相关理论,处在青春期的孩童,父母对其的权威性降低,而同伴带来的作用相应提高。同伴关系良好的学生,更多地被同伴接纳,因而更少受欺负,且核心自我评价更高。在我国校园,学习成绩对青少年的心理影响同样十分值得关注。家长、老师、社会各方对学习成绩的重视与强调,同学之间的激烈竞争,与学业成绩相关的激励与受挫心理机制的定型,都会对青少年的成长带来重要的影响。