流动儿童与留守儿童、非留守儿童学业求助的比较研究

作者: 杨兆宝 伏干

摘要:为比较流动儿童与留守儿童、非留守儿童学业求助的差异,采用整群取样方法调查并分析了来自江苏省阜宁县多个乡镇的留守儿童431人,非留守儿童147人和上海市宝山区的流动儿童219人的学业求助策略。结果表明,流动儿童使用执行性求助和回避性求助策略得分显著高于留守儿童和非留守儿童,工具性求助策略的得分显著较低;留守儿童与非留守儿童学业求助无显著差异;性别、年龄显著影响儿童的学业求助策略。最后,从政府、学校和社区等多方面提出建议,提升流动儿童的社会认同,促进其适应性学业求助的选择和社会融入。

关键词:流动儿童;留守儿童;非留守儿童;学业求助

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2023)12-0016-06

21世纪以来,伴随着城市化的发展,农村儿童逐步分成了三类。一类是随父母工作一起流动的子女,称之为流动儿童。2010年,农村流入城市的儿童总数3581万,近年来仍在增长[1]。截至2020年底,全国义务教育阶段进城务工人员随迁子女人数达1429.7万[2]。一类是被父母留在家中,由爷爷奶奶或其他人代为抚养的儿童,称之为留守儿童。全国农村留守儿童数量虽有所下降,但2018年统计仍有697万[3]。一类为与父母共同生活在农村的非留守儿童,这类儿童在农村越来越少。庞大的流动儿童、留守儿童群体的出现,是农村劳动人口城市迁移的结果。因为相配套的社会保障体制不完善,流动儿童、留守儿童成了社会主要的弱势群体之一。流动儿童与留守儿童、非留守儿童相比,他们处于城市的边缘,在城市生活的社会认同较低,容易产生自卑等心理,从而影响其学习过程中求助策略的选择。

已有研究表明,社会认同影响流动儿童的学业求助[4]。在学习过程中,几乎所有的人都可能会遇到困难而希望获得他人的帮助,这一过程称之为学业求助。但是,并不是所有的人在学习过程中遇到困难时都会去求助。在求助发生前,求助者通常会权衡求助的利益关系[5-6],认为向他人求助可以帮助其解决问题,获得成功,他们便倾向于求助;如果认为向他人求助会暴露自我的能力不足,自我价值受损,则不愿求助。李晓东和张柄松[7]将学业求助分为三类:第一类是有益于求助者自我学习的工具性求助策略,指把求助当作学习工具,通过求助,求助者获得如何解决问题的相关信息,解决问题的能力得以提升;第二类是能够获得解决问题的答案,但不能获得如何解决问题的方法,是问题解决的替代式求助策略,称为执行性求助;第三类是回避性求助策略,指明知需要帮助而不去求助的策略。后两种策略不利于通过问题解决获得能力提升,是一种非适应求助策略。因此,学业求助通常是一种有目的的行动,是一种自我调控和自我学习的过程。

李晓东和张柄松[7]在研究中指出,在意他人评价的学生倾向于不求助或作非适应性求助。流动儿童受父母阶层再生产的影响,他们在城市社会中感受到歧视性的社会性知觉,容易形成较低的社会认同[8]。与城市儿童相比,在学业成绩和学业表现方面,流动儿童低于城市儿童,流动儿童的学业卷入水平显著低于城市儿童[9]。流动儿童的学习适应也是流动儿童学校表现中突出的问题。有研究表明,相当一部分儿童没有良好的学习习惯,81%的流动儿童不会主动预习和复习功课,61%的儿童不会提出问题,59%的儿童不会检查并订正错误。因为,他们在与同学相处时,害怕自己言行不当被对方反感等[10]。

与城市儿童相比,流动儿童在学习技术等学习适应方面也存在一定问题[11]。流动儿童学校表现与城市儿童存在差异主要原因在于流动儿童对城市的归属感较弱,自我认同感低。非城市户籍、外地户籍的“标签效应”,使流动儿童形成难以融入当地社会的角色认同,近30%的流动儿童不想对别人提起自己父母的职业,他们感受到与城市儿童相比存在劣势,无法避免低人一等的心理体验[10,12]。这种不良的心理体验影响儿童的社会认同,容易形成较低的自尊,学业行为表现较差[13]。学业求助是学习表现的重要反映。学业求助的发生与个人的社会认知密切关联,中学生越是在认知和社会两方面对自己没有信心,在求助中越可能会感觉到价值威胁,越可能避免求助。伏干[14]在研究中指出,流动儿童学业求助策略的选择支持了社会认同的范畴化假说。低身份认同范畴的流动儿童更容易产生非适应性的求助策略。社会认同对流动儿童学业求助具有显著的影响,特别是流动儿童的心理认同,心理认同程度越高越倾向于适应性求助,而心理认同程度越低越倾向于非适应性求助[4]。

以往的研究多将流动儿童的学业求助策略与城市儿童相比较,低社会认同影响其学业求助。与流动儿童相比,留守儿童和非留守儿童仍生活在农村,没有与城里儿童相比较的机会,“农村人”是他们对自己城乡身份的唯一认同。在学校中,留守儿童虽然由于父母不在身边,在情感、学习和生活方面容易出现问题[4,15,16],但与流动儿童相比,他们没有低人一等的社会认同。本文通过对流动儿童与留守儿童、非留守儿童学业求助的差异分析,探讨流动儿童学业求助与其他两类农村儿童是否存在差异,以进一步验证流动儿童在城市生活中较低的社会认同是否影响其学业求助。旨在促进流动儿童的学校适性和社会融入,同时帮助流动儿童、留守儿童和非留守儿童学会学习,切实提高他们的学习能力。

一、研究方法

(一)研究对象

采取整群取样的方法。留守儿童与非留守儿童施测在乡村中小学进行,流动儿童的施测在城市学校中进行。主要以4~8年级中小学生为调查对象,共发放问卷900份,其中,留守儿童450人,流动儿童250人,非留守儿童200人。回收有效问卷共797份,其中,留守儿童431人,流动儿童219人,非留守儿童147人,有效回收率为92.11%。平均年龄12.171岁,标准差1.53岁。男生386人,女生408人,未填写性别者3人。留守儿童与非留守儿童来自江苏省阜宁县乡镇,流动儿童均来自上海市宝山区。

(二)研究工具

采用北京大学Insight Group在李晓东编制的学业求助意图量表基础上修订而成的学业求助量表,包括工具性求助、执行性求助、回避性求助三个求助策略的分量表。工具性求助是指遇到学习困难时采用积极主动的、寻求问题解决的学习策略;执行性求助是指求助者求助时只想“知其然”,而不想“知其所以然”;回避性求助是指求助者不去求助。工具性求助是适应性求助策略,而执行性和回避性求助是非适应性求助策略。量表共含20个项目,每个项目1~5级计分,得分越高表明越多使用该求助策略。验证性因素分析的效度值在0.98之上;总量表的内部一致性系数为0.71,三个分量表的内部一致性信度分别在0.75~0.78、0.61~0.73、0.62~0.68之间。

(三)数据处理

对施测后得到的问卷进行整理、录入,用STATA 10.0对数据处理与分析。

二、研究结果

(一)三类儿童学业求助的基本现状

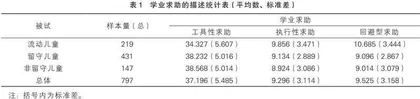

流动儿童、留守儿童和非留守儿童学业求助的基本现状,如表1所示。

流动儿童、留守儿童和非留守儿童学业求助策略的描述统计表明,流动儿童的工具性求助策略得分低于留守儿童和非留守儿童;而执行性求助策略和回避性求助策略得分均高于留守儿童和非留守儿童;留守儿童与非留守儿童在三类学业求助策略上的得分几乎无差异。

(二)三类儿童学业求助的比较

1.学业求助的方差分析

分别对不同类型儿童学业求助三个因子的得分进行单因素方差分析,结果为,工具性求助因子,F(2,758)=45.717,p=0.000<0.001,也就是说流动儿童、留守儿童和非留守儿童遇到学习困难时所采取的工具性求助策略得分存在显著的差异。进一步进行事后检验的结果如表2所示。

事后检验的结果表明,流动儿童与留守儿童、非留守儿童的工具性求助因子得分均存在显著性差异,且得分较低。这一结果表明,在遇到学习困难时,流动儿童比留守儿童、非留守儿童更不愿意向老师、同学或他人询问与解决问题的相关信息,以解决问题,完成学习过程。留守儿童与非留守儿童相比较,工具性求助因子得分均不存在显著差异。

执行性求助因子的F检验结果,F(2,775)=5.149,p=0.006<0.01,也就是说流动儿童、留守儿童和非留守儿童遇到学习困难时所采取的执行性求助策略存在显著的差异。进一步进行事后检验的结果,如表3所示。

事后检验的结果表明,流动儿童与留守儿童、非留守儿童的执行性求助因子得分均存在显著性差异,且得分较高。这一结果表明,在遇到学习困难时,流动儿童比留守儿童、非留守儿童更愿意采取直接向老师、同学或其他人询问正确答案,或要求他人代替自己解决问题、完成任务。留守儿童与非留守儿童执行性求助因子得分不存在显著差异。

回避性求助因子的F检验结果,F(2,770)=21.336,p=0.000<0.001,也就是说流动儿童、留守儿童和非留守儿童遇到学习困难时所采取的回避性求助策略存在显著的差异。进一步进行事后检验的结果如表4所示。

事后检验的结果表明,流动儿童与留守儿童、非留守儿童的回避性求助因子得分均存在显著性差异,且得分较高。这一结果表明,在遇到学习困难时,流动儿童比留守儿童、非留守儿童更倾向于不求助,可能害怕得到他人对自己能力的负面评价,因此不愿求助。留守儿童与非留守儿童回避性求助因子得分不存在显著差异。

2.学业求助的OSL回归模型分析

根据他人研究的结果,性别和年龄都是影响学业求助的重要变量[17-19],本研究希望通过控制被试的性别、年级后,对学业求助进行回归分析,探讨流动儿童、留守儿童,以及非留守儿童在学习过程中的工具性求助、执行性求助、回避性求助策略的差异。结果如表5所示。

由表5可知,工具性求助策略模型中,与流动儿童相比,留守儿童和非留守儿童的工具性求助得分均显著较高(ps<0.05),值分别为3.330和3.589。也就是说,在控制了性别与年龄变量后,流动儿童在学习过程中遇到困难时,采用询问信息、解决问题的求助策略的得分显著低于留守儿童与非留守儿童,即流动儿童比留守与非留守儿童使用适应性的工具性求助策略可能性小。

由表5可知,执行性求助策略模型中,与流动儿童相比,留守儿童和非留守儿童的执行性求助得分均显著较低(ps<0.05),值分别为-1.619和-1.687。也就是说,在控制了性别与年龄变量后,流动儿童在学习过程中遇到困难时,采用只问结果,不问如何解决的执行性求助策略得分显著高于留守儿童与非留守儿童,即流动儿童比留守、非留守儿童使用非适应性的执行性求助策略的可能性大。

由表5可知,回避性求助策略模型中,与流动儿童相比,留守儿童和非留守儿童的回避性求助得分均显著较低(ps<0.05),值分别为-1.985和-1.941。也就是说,在控制了性别与年龄变量后,流动儿童在学习过程中遇到困难时,采用不求助策略的得分显著高于留守儿童与非留守儿童,即流动儿童比留守、非留守儿童使用非适应性的回避性求助策略的可能性大。

由表2可知,控制了年龄等变量后,与男生相比女生的工具性求助得分较高,而执行性求助与回避求助得分较低,且均差异显著。控制了性别等变量后,随着年龄的增长,儿童的三类学业求助策略的得分均显著增加。这一结果表明,性别和年龄对儿童的学业求助存在显著的影响。

三、讨论与分析

本研究发现,流动儿童与留守儿童、非留守儿童学业求助的三类策略均存在显著的差异。流动儿童更倾向于执行性求助、回避性求助,而不倾向于工具性求助。以往的研究表明,学业求助与求助者的社会认知密切相关,越是在认知和社会两方面存在较低的社会认同,越感觉到在求助中可能会受到的价值威胁,越可能采用非适应性求助[4,7]。流动儿童是城市社会的边缘群体,他们的父母生活在城市的底层社会,这种阶层再生产,使流动儿童在城市社会中感受到歧视性的社会性知觉,社会认同较低[8]。当他们在社会中遇到困难时,由于内心不愿意被别人瞧不起,而不愿意向别人暴露自己,不如别人或能力差,从而采取不求助或只问结果不问过程的非适应性的执行性求助。这一结果与伏干[4],以及李晓东和张柄松[7]的研究结果一致。