网络社会排斥对青少年社交焦虑的影响:自尊的中介作用

作者: 张馨云

摘要:为探究网络社会排斥、青少年社交焦虑和自尊三者的关系,采用网络社会排斥问卷、社交焦虑问卷和自尊问卷对735名青少年进行调查。结果发现:网络社会排斥正向预测社交焦虑;网络社会排斥通过自尊的中介作用对社交焦虑产生影响。研究结果显示,作为一种非积极的、负面的人际关系体验,网络社会排斥会增加青少年社交焦虑的风险,这启示教育工作者应重视网络社会排斥这一现象,提升青少年的自尊水平,引导青少年摆脱社交焦虑的困扰,进而促进其心理健康水平。

关键词:网络排斥;社交焦虑;自尊

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2023)14-0017-05

一、问题提出

网络是我们日常生活中不可或缺的一部分,它是人与人相互联系的媒介和手段,为社会互动提供更为便捷的方式和机会[1-3]。然而,随着在线社交互动频率的提高,一种被称为网络社会排斥的现象也变得越来越普遍,对个体产生了负面影响[4-6]。

社会排斥是指个体被忽视或不被认可、接纳的现象,作为一种消极经历,它普遍存在于日常生活中[7]。现实社会排斥延伸至网络情境,便产生了网络社会排斥[8-9]。网络社会排斥定义为:在线社交互动中,个体未及时得到他人的预期交流和认可(例如在QQ空间“发说说”,但无人点赞、评论),从而觉知到被人排斥的消极体验[9-10]。根据需求—威胁时间模型和广义紧张理论,被排斥感会造成个体的“社会疼痛”并且威胁其基本心理需求,产生各种负面情绪,社交焦虑就是其中的一种[11]。

社交焦虑是一种由想象或现实的社会交往情境而引发个体产生恐惧、紧张和害怕等的非积极情绪体验,是青少年常见的心理问题,它对青少年的人际交往和身心健康等都会造成不良影响[12]。DSM-5中将社交焦虑障碍的主要症状描述为:个体因面对可能被他人审视的社交情况而产生明显的害怕或焦虑;害怕自己的表现会导致非正面评价;主动回避社交等[13]。社会排斥的需求—威胁模型认为,由于个体在非面对面互动中感到被排斥,这就导致个体的自我价值感和意义感受到损害,进而使个体的自尊需求无法得到满足[14]。当青少年感知到被某一社会群体或他人排斥、拒绝时,会导致其归属、关系等基本心理需求受阻,并产生与他人建立联系的强烈渴望,进而引发社交焦虑。基于此,我们提出假设1:网络社会排斥正向预测社交焦虑。

自尊(Self-esteem)是一种积极的情绪体验,表现为个体尊敬自己,对自己持认可或赞成的态度,是一种积极的心理素质[15]。自尊是促使人积极进取的内在动力,它可以激发人的内在潜能,抑制消极的思维模式和不良情绪的产生。已有研究表明,青少年自尊对社交焦虑有显著的负向预测作用,低自尊青少年拥有更多的社交焦虑[16-19]。高自尊个体一般对自身持认可的态度,在人际交往中掌握主动权,而低自尊个体因为对自身持消极否定的态度,在人际互动过程中是被动的一方,由此造成低自尊的青少年存在更多的社交焦虑[20]。根据社会计量理论(sociometer theory),自尊作为心理计量器,它不仅具有监控人际关系质量的作用,还具有激发个体付出行动以避免经历社会排斥的作用[21]。当个体遭遇社会排斥时,自尊的计量器作用就会发挥出来,它会发出某种信号降低自尊,而这会引起个体的消极情绪反应[22]。社会排斥会影响个体认知,这是个体自尊形成的基础。另外,有研究证实,自尊在焦虑的发生中起中介作用。故本研究提出假设2:自尊在网络社会排斥与社交焦虑间发挥中介作用[23]。

虽然排斥可能发生在整个生命周期中,但在青少年时期尤为突出,因为他们在同龄人群体中争夺社会地位和影响力,对被他人拒绝或忽视具有极高的敏感性[24]。因此,与儿童和成人相比,排斥的有害影响在青少年中更为明显[25-26]。与此同时,网络交流是青少年的主要交流方式之一[2]。因此,他们更有可能遭遇网络社会排斥。此外,青春期也是行为和情感健康的脆弱期,现在青春期焦虑症的发病率显著增加。因此,青少年的网络社会排斥经历及其与社交焦虑的关系值得更多地关注。

综上所述,本研究提出两个研究假设:假设1:网络社会排斥正向预测青少年社交焦虑;假设2:自尊在网络社会排斥对青少年社交焦虑的影响中起中介作用。

二、研究方法

(一)被试

以山西省临汾、大同等地区的四所中学的青少年为被试,其中包含三所初中和一所高中,采用以班级为单位的整群随机抽样法,共发放782份问卷,最后回收有效问卷735份,有效率为93.9%。其中,男生316人(43%),女生419人(57%);初中436人(59.3%),高中299人(40.7%)。年龄范围为13~20岁,平均年龄为15.88岁(SD=1.55)。

(二)研究工具

1.网络社会排斥问卷(COQ)

采用童媛添[27]编制的网络社会排斥问卷。该问卷分3个维度,共14个项目(如“我遇到问题和困难在网上向对方咨询,得不到反馈”)。问卷采用Likert5点计分(1=从未如此;2=偶尔如此;3=有时如此;4=经常如此;5=总是如此),得分越高表明个体在网络中感受到被忽视、被拒绝的经历越多。在本研究中,该问卷的克隆巴赫α系数为0.93。

2.罗森博格自尊问卷(SES)

采用罗森博格(Rosenberg)自尊量表的中文版本来测量青少年的自尊状况[28]。该量表由10个项目组成,其中包含4个反向计分项目。采用Likert4点计分(1=非常符合;2=符合;3=不符合;4=很不符合),得分越高表明个体的自尊水平越高。该量表在本研究中的克隆巴赫α系数为0.79。

3.社交焦虑问卷

该量表是沙伊尔(Scheier)和卡弗(Carver)对费斯汀格(Fenigstein)等在1975年编的原始量表的修订版[28]。该量表由6个项目组成,采用0~3级计分方式(0=一点儿也不像我;1=有一丁点儿像我;2=有些像我;3=非常像我),得分越高表明个体的社交焦虑越严重。本研究中该量表的克隆巴赫α系数为0.79。

(三)统计分析

首先,采用SPSS26.0对变量进行描述统计与相关分析。其次,采用SPSS插件PROCESS宏程序中Model4进行中介效应分析。中介效应分析前,对变量进行标准化处理,分析过程中采用Bootstrap法迭代5000次取样。若95%置信区间不包含“0”,则表明路径系数显著。

三、结果

(一)共同方法偏差检验

由于本研究采用问卷调查,可能存在共同方法偏差,故进行共同方法偏差检验。根据周浩和龙立荣[29]推荐的方法,使用Harman单因素检验法进行未旋转的探索性因素分析。分析结果显示,特征根大于1的因子共有4个,第一个因子的变异解释率为27.86%,小于40%的临界标准,由此可认为本研究不存在明显的共同方法偏差。

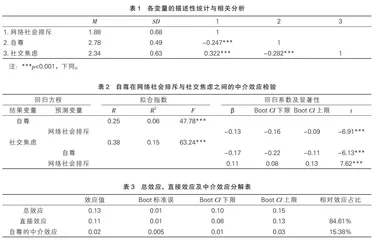

(二)各变量的描述性统计与相关分析

相关分析结果显示,三个变量间均存在两两显著相关的关系(见表1)。具体而言,网络社会排斥与社交焦虑呈显著正相关(r=0.322,p<0.001),自尊分别和网络社会排斥(r=-0.247,p<0.001)及社交焦虑(r=-0.282,p<0.001)之间存在显著负相关(见图1)。此外,性别差异分析结果发现,男生在网络社会排斥(t(735)=3.099,p<0.01)上的得分均显著高于女生。

(三)中介效应检验

采用Hayes推荐的简单中介模型4进行中介效应分析。结果表明,在中介模型中,网络社会排斥对自尊具有极显著的负向预测作用(β=-0.13,p<0.001),自尊对社交焦虑具有极显著的负向预测作用 (β=-0.17,p<0.001),网络社会排斥对社交焦虑具有极显著的正向预测作用(β= 0.11,p<0.001),间接效应占总效应的15.38%。即自尊在网络社会排斥与社交焦虑之间起中介作用,且为部分中介。本研究的假设1、假设2均已得到满足,如表2、表3所示。

四、讨论

本研究结果表明,网络社会排斥正向预测青少年社交焦虑,这与前人的研究结果一致,即作为一种消极的人际关系体验,网络社会排斥对个体的心理社会适应有负面影响[6,30-31]。网络为社会互动提供便捷的同时,也使得网络社会排斥现象愈发普遍[32]。此外,作为消极的人际关系体验,在网络中获得的被忽视感、被拒绝感不仅使个体的社交焦虑程度加重,而且通过降低个体的自尊进一步增加社交焦虑风险。这与需求—威胁模型相吻合,该模型认为,社会排斥会威胁个体基本需求,降低个体的自尊水平,进而使个体社交焦虑的程度加重[5-6,33]。

个体从儿童期过渡到青少年阶段后,与父母相处的时间明显变少,而与同伴的互动频率迅速上升。因此,建立良好的同伴关系是青少年适应学校、适应社会的重要前提条件[34]。而网络社会排斥会引起青少年的适应不良,产生网络偏差行为,进而导致社交焦虑、抑郁、孤独等非积极情绪问题。所以,网络社会排斥对青少年的消极影响是显而易见的。本研究旨在探讨网络社会排斥对社交焦虑的影响机制,拓宽了网络社会排斥的相关研究,对青少年的心理健康干预工作具有一定的启示。

然而本研究仍存在部分局限。首先,研究采用的是横断研究法,不能直接得出严格科学意义上的自然因果对应关系。未来研究者可设计巧妙的纵向实验方法研究,或尝试采用新的纵向理论研究以明确分析变量间的内在因果关系及多变量的中介调节作用。其次,网络中的社会心理排斥现象复杂而繁琐,会受到多种社会因素的直接影响,某些个体性格特征等内在社会因素对其社会机制功能可能产生一定影响。因此,后续研究可以采用额外变量,控制更严格的实验设计,深入探讨网络排斥作用于青少年社交焦虑的内在机制。

参考文献

[1]Internet World Stats. World Internet users and 2023 population stats [DB/OL]. Retrived from https://www. internetworldstats. com/stats.htm. 2023.

[2]Valkenburg P M,Peter J. Internet communication and its relation to well-being:Identifying some underlying mechanisms [J]. Media Psychology,2007,9(1):43-58.

[3]Subrahmanyam K,Greenfield P. Online communication and adolescent relationships[J]. Future of Children,2008,18(1):119-146.

[4]Niu G F,Zhou Z K,Sun X J ,et al. Cyber-ostracism and its relation to depression among Chinese adolescents:The moderating role of optimism[J]. Personality and Individual Differences,2018(123):105-109.

[5]Williams K D,Govan C L,Croker V,et al. Investigations into differences between social- and cyberostracism[J]. Group Dynamics-Theory Research and Practice,2002,6(1):65-77.

[6]Williams K D,Cheung C K T,Choi W. Cyberostracism:Effects of being ignored over the Internet[J]. Journal of Personality and Social Psychology,2000,79(5):748-762.