欺凌视角下家庭教养方式、同伴关系对初中生校园欺凌的影响

作者: 张云霞 骆学锋

摘要:为探讨欺凌视角下家庭教养方式、同伴关系对校园欺凌的影响机制,基于中国教育追踪调查(CEPS)2014-2015追访数据,对7510名初中生进行了追访调查。结果发现:男生比女生容易欺凌他人,寄宿比非寄宿易发起欺凌行为,学习成绩越差欺凌行为报告率越高;专制型、宽容型、忽视型教养方式对初中生校园欺凌影响显著,能够正向预测校园欺凌行为的发生;同伴关系越疏离越容易发起欺凌行为;同伴关系在专制型、忽视型、宽容型家庭教养方式与校园欺凌之间均存在部分中介作用。继而提出提高父母教育素养、引导学生发展良好友谊等方法,构筑防范校园欺凌的安全屏障。

关键词:家庭教养方式;同伴关系;校园欺凌;初中生

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2023)14-0010-07

一、问题提出

随着校园欺凌事件的频繁发生,校园欺凌已经成为国内外共同关注的重点议题。校园欺凌指的是以校园为背景,一方(学生个体或群体)单次或多次给另一方造成的生理或心理伤害的攻击性行为,涉事双方存在着力量的不平衡[1]。研究证实,校园欺凌不仅会影响学业成就,而且会严重影响中小学生的人格发展和正常社会化进程,甚至会影响其心理健康,诱发抑郁等心理问题,这些严重的负面影响引起了学界广泛的关注[2-4]。

目前校园欺凌主要围绕“被欺凌者”“欺凌者”“旁观者”三个视角展开研究。大多数的研究主要基于“被欺凌者”“旁观者”视角探讨校园欺凌的影响因素,围绕“欺凌者”视角的研究相对最少。现实中“欺凌者”作为欺凌事件的发起者和组织者,直接影响了欺凌的进程和结果,因此厘清“欺凌者”实施校园欺凌的影响因素至关重要,能够从源头切入,进行精准的防治和干预,切实降低校园欺凌发生的概率。接下来主要从欺凌者视角出发,对已有文献进行梳理与总结。

国内外的实证研究表明,个人、家庭、学校是校园欺凌行为的主要影响因素。在个人层面,男孩实施欺凌的频率显著高于女生;寄宿生发起欺凌的频率显著高于非寄宿生[5];与家庭经济地位较高的学生相比,家庭经济地位较低的学生更可能发生欺凌他人的行为[6]。同时,青少年欺凌他人的行为存在年龄差异,11~13岁发生频率最高[7]。

在家庭层面,家庭教养方式、亲子关系尤为重要。有研究表明,专制型家庭教养方式下儿童更容易成为被欺凌者,忽视型、宽容型教养方式下儿童更容易成为欺凌者[8]。有研究证实,宽容的教养方式与欺凌者有关[9]。另一项研究在此基础上进一步发现,专制型教养方式风格是实施欺凌的一个风险因素,而权威型教养方式和积极的亲子关系减少了欺负他人的可能性[10]。此外,Mina、Mirmahmoud和Judith[11]针对伊朗青少年中欺凌者、受害者、旁观者的家庭特征进行了研究,发现与校园欺凌受害者、旁观者相比,欺凌者的母亲和父亲关爱水平更低,控制水平最高,给予他们更少的自主权、更多的过度保护。因此,积极的家庭教养方式、良好的亲子关系是校园欺凌的保护因素,专制型、宽容型、忽视型等消极教养方式是校园欺凌的风险因素,会提高实施欺凌的概率。

学校作为初中生重要的生活场域,也是影响校园欺凌的重要因素。有研究表明,学校疏离感和学业压力可能是诱发青少年实施欺凌的潜在因素[12]。其中同伴关系是学校层面中最重要的人际关系,在学校环境中,不良的人际关系是校园欺凌问题的主要来源,消极的同伴关系和缺乏同伴支持是欺凌行为的重要风险因素[13]。此外,还有研究证实,父母和同伴关系可能共同影响学校适应[14]。父母温暖、鼓励的教养方式能够促进孩子共情能力的发展,有利于培养解决社会问题的技能,有助于同伴友谊的发展,而消极的教养方式则会降低儿童的同伴交往能力,阻碍共情能力的发展,进而影响人际关系,诱发攻击性行为[15-16]。进一步研究发现,同伴信任在家庭教养方式和社会适应中发挥中介作用。因此,当父母以理解和民主的方式抚养孩子时,会给孩子充分的情感温暖、理解和鼓励,促使孩子容易形成亲社会行为,并且能够站在他人的角度考虑问题;还能较好地应对冲突和压力,降低了欺凌他人的概率。

综上所述,已有的研究分别从个人、家庭教养方式、同伴关系三个方面探讨了校园欺凌的影响因素,但是不同的教养方式对校园欺凌的影响结论并不一致,而且少有研究指出不同家庭教养方式如何影响校园欺凌。鉴于此,本研究采用中国教育追踪调查(CEPS)初二学生追访数据,从欺凌者视角出发,探讨以下两方面的问题:第一,通过二元Logistic回归模型,分析家庭教养方式、同伴关系对校园欺凌的影响;第二,运用Bootstrap对中介效应进行检验,探索家庭教养方式、同伴关系、校园欺凌之间的影响机制,以期为校园欺凌的精准防治提供决策参考和理论启示。

二、研究设计

(一)数据来源

本研究使用的数据来源于中国教育追踪调查(CEPS)项目,CEPS以2014年为基线,采用多阶段的概率与规模成比例抽样方法,对初中阶段学生群体及其家长等开展全国性、连续性调查,其数据可以较为全面地反映初中生的发展与成长。其中2014-2015学年第二期追踪调查数据是对第一期(2013-2014学年)样本中七年级个案进行的追踪调查,成功追访到9449名学生。经过数据清理,删除变量缺失的个案,删除不符合逻辑的个案,最终进入分析的样本量为7510人,其中欺凌过他人的初中生为735人,占总样本数的9.8%。

(二)研究方法

1.校园欺凌的测量

校园欺凌为本研究的因变量,借鉴杨硕[5]的处理方法,选择CEPS问卷中“过去一年,你有没有欺负弱小同学行为”,赋值为0表示无欺凌行为,偶尔、有时、经常、总是赋值为1表示有欺凌行为。

2.家庭教养方式的测量

家庭教养方式为本研究的自变量,处理方法借鉴黄超[17]的做法,分类和国外分类完全一致。通过对CEPS2015家长问卷中涉及“要求”和“沟通”这两个教养维度的10个问题进行测量,通过R语言统计软件进行潜在类别变量分析,根据拟合优度判断最佳的划分数量,最终得出专制型、忽视型、宽容型、权威型四个维度。

3.同伴关系的测量

借鉴钱佳、郝以谱和李豪[18]的做法,通过对CEPS学生问卷中“班里大多数同学对我很友好”“我所在的班级班风良好”“我经常参加学校或班级组织的活动”“我对学校的人感到亲近”“我有几个好朋友”五个题项进行测量。删掉缺失值,通过因子分析法提取一个新的连续变量,通过0-1标准化后生成取值范围为0-100的同伴关系变量,分数越高代表同伴关系越融洽,分数越低代表同伴关系越疏离。

4.控制变量

关于家庭教养方式和同伴关系对校园欺凌的影响,为得到更准确的结果,本研究将初中生性别、寄宿、家庭社会经济地位、学习成绩作为控制变量,纳入回归方程模型进行统计分析。

在个人层面,本研究采用性别(男生=1,女生=0)、寄宿(1=是,0=否)、学习成绩等多个变量;在家庭层面,在参考已有文献做法基础上,将CEPS父母的职业地位得分、受教育年限、自评家庭经济地位及党员身份等变量生成一个新的变量——家庭社会经济地位[17]。

三、研究结果

(一)家庭教养方式对校园欺凌的影响

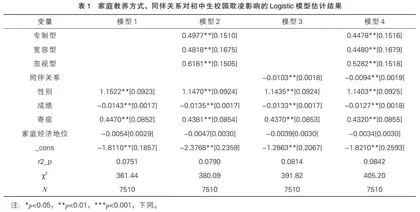

由表1可知,模型1只加入了控制变量,能够解释校园欺凌的7.51%,并具有统计学意义。结果显示,男生比女生更容易发生校园欺凌行为(β=1.1522,p<0.01),寄宿比非寄宿欺凌行为报告率更高(β=0.447,p<0.01),学习成绩越差学生越容易欺凌他人(β=-0.0143,p<0.01),家庭经济地位对校园欺凌的影响没有统计学差异。

模型2在模型1控制变量的基础上纳入家庭教养方式核心自变量,解释力为7.9%,统计学意义显著。结果显示:以权威型家庭教养方式作为参照,专制型(β=0.498,p<0.01)、宽容型(β=0.482,p<0.01)、忽视型教养方式(β=0.618,p<0.01)对初中生校园欺凌影响显著;在控制其他变量基础上,专制型、宽容型、忽视型的家庭教养方式正向预测校园欺凌行为发生,也就是说,消极教养方式下校园欺凌发生率更高。

(二)同伴关系对校园欺凌的影响

模型3在模型1控制变量的基础上纳入同伴关系,解释力为8.1%,统计学意义显著。结果显示,同伴关系越疏离越容易发生欺凌他人的行为,同伴关系越融洽越不容易欺凌他人(β=-0.0103,p<0.01)。

(三)家庭教养方式、同伴关系对校园欺凌的影响

模型4即在模型1控制变量的基础上加入家庭教养方式、同伴关系变量得到的全模型,与分模型相比,专制型、宽容型、忽视型家庭教养方式、同伴关系对初中生校园欺凌影响依然显著,解释力为8.4%,具有统计学意义。从R2可以看出,模型4对初中生校园欺凌的解释力最佳。具体来说,专制型、宽容型、忽视型教养方式正向显著预测校园欺凌的发生,也就是说与权威型教养方式相比,专制型、宽容型、忽视型教养方式更容易发起欺凌他人的行为;同伴关系负向显著预测校园欺凌的发生,同伴关系越融洽越不容易发生欺凌他人的行为。与此同时,在加入同伴关系后,家庭教养方式系数逐步变小,说明家庭教养方式的直接影响被降低了,同伴关系可能是影响校园欺凌的有效中介路径。

(四)同伴关系在家庭教养方式与校园欺凌之间的中介效应检验

为进一步探究同伴关系在家庭教养方式与校园欺凌之间的中介机制,在因变量为分类变量,核心自变量为大于2分类变量,将家庭教养方式作为自变量,同伴关系作为中介变量,校园欺凌作为结果变量,影响系数显著的性别、成绩、是否寄宿作为控制变量,运用Bootstrap进行中介效应检验[19]。

如表2所示,专制型、宽容型、忽视型间接效应置信区间都不包括0,中介效应显著。中介效应图(见图1)显示,同伴关系在专制型、忽视型、宽容型家庭教养方式与校园欺凌之间均发挥部分中介作用。也就是说,一方面,专制型、忽视型、宽容型家庭教养方式直接影响校园欺凌;另一方面,通过同伴关系影响校园欺凌,中介效应分别为10.41%、13.91%、7.09%。这提示我们,在进行校园欺凌预防时,可以从家庭教养方式、同伴关系入手提出具体的干预策略。

四、结论与建议

(一)男生、寄宿、消极教养方式等因素更可能导致欺凌行为

研究发现,欺凌他人行为的检出率为9.8%,略低于郝义彬、吴柯和权菊青等[6]12.5%的报道。产生这一结果主要原因在于样本群体不同,本研究采用多阶段的概率与规模成比例抽样方法,选择全国性抽样样本,而后一研究选取10581名来自河南省新乡市、安阳市、南阳市的中小学生作为调查对象。全国样本代表性较高,可能一定程度上抵消了不同地域间校园欺凌的差异。同时,该研究通过青少年自我报告在过去1年里对是否欺负弱小同学进行回忆,可能存在一定的结果偏差和回忆偏差,造成校园欺凌发生概率较低。

此外,研究表明,男生比女生更容易发起欺凌他人行为,寄宿比非寄宿欺凌他人行为报告率更高。学习成绩越差,学生欺凌他人概率越高,这与以往的研究结果类似。但是与以往研究不同的是,本研究未发现家庭经济地位较低的学生欺凌他人行为检出率更高[6]。产生差异原因,一方面在于家庭经济地位指标测量不同,以往研究主要通过经济指标来衡量,分为贫困、一般、较好、富裕等层次,本研究中家庭经济地位由教育水平、父母最高职业地位等数据合成;另一方面,可能是家庭经济地位并不必然导致校园欺凌风险的增加,也并非起主要的作用,与家庭经济地位等“背景性”环境因素相比,可能过程性元素如父母的教育参与、科学的教养方式等才是影响校园欺凌的关键因素。

同时,相比权威型家庭教养方式,专制型、宽容型、忽视型的家庭教养方式更可能导致校园欺凌行为,这一结果和已有的研究结论类似[8]。根据社会学习理论,个体成长环境具有示范和传递效应。权威型家庭教养方式下的青少年在家庭中得到关怀、温暖和鼓励,又有一定的规则和要求,家庭为其提供了一个社会观察的视角,其同理心和亲社会行为能够较好地发展,有效地降低了校园欺凌的风险。其他三种教养方式,如专制型父母过于强硬、控制,缺乏爱和回应;宽容型溺爱、纵容,缺乏规则和要求;忽视型不管不问,缺乏回应和支持,在这样的环境下长大的青少年,不仅会模仿不当的行为,还可能产生心理冷漠、自信心下降、退缩性行为等问题,这反过来会增加其校园欺凌的风险[20-22]。