父母教养方式对初中生学校适应的影响:自我同一性的中介作用

作者: 袁莉萍

摘要:为探讨父母教养方式对初中生学校适应的影响及自我同一性的中介作用,揭示父母教养方式对初中生学校适应的影响机制,采用简式父母教养方式评定量表、自我同一性量表和初中生学校适应问卷,通过随机取样对701名初中生进行问卷调查。结果显示:(1)父母拒绝、父母过度保护与初中生自我同一性、学校适应呈显著负相关,父母情感温暖与初中生自我同一性、学校适应呈显著正相关;(2)三种父母教养方式均可以通过自我同一性的中介作用对初中生学校适应产生影响。结论:初中生自我同一性在三种父母教养方式对初中生学校适应的影响中起部分中介作用。

关键词:父母教养方式;自我同一性;学校适应;初中生

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2023)27-0010-07

一、引言

初中阶段是个体面临多重挑战的转折时期,而学校适应问题是初中生面临的主要问题之一[1]。学校适应是指在学校环境下,学生能够轻松、愉快地参与学校的各种相关活动,并在人际交往、学习适应、情绪适应和参与学校活动方面表现良好[2]。学校是学生进行各种活动的主要场所,学生的学习、人际关系等适应要素均需要在学校环境中形成和发展,因此,在个体的社会适应中,学校适应是重点[3]。研究发现,初中生学校适应不良的检测率高达16.6%[4]。学校适应不良会给学生的学习、人际关系以及生活等方面带来不良影响,不利于学生心理健康发展[5],同时也会对个体成年后的社会适应造成一定影响,并可能会关系到个体一生的发展[6-7]。因此,探讨初中生学校适应的影响因素及其作用机制有重要意义。

生态系统理论强调,环境因素和个体因素的相互作用会影响个体身心健康[8]。根据此理论,初中生学校适应能力的高低不仅受自身特点(个体因素)的影响,还受其所处的微环境影响。发展情境理论提出了 一个拟合优度模型,该模型强调个体的身心健康发展良好与否取决于个体与其所处情境的拟合程度[9]。Furman Jackson和Downey等[10]研究发现,青少年的自身特征与其所处的情境(如家庭、父母)之间具有良好的拟合度,这对促进青少年身心健康的发展有积极作用。由此可知,如果初中生所处的家庭环境与其青春期所处的同一性状态拟合良好,他们在学校的适应能力、同伴关系等方面将会得到良好发展。因此,本研究以父母教养方式作为微观环境变量,以自我同一性作为个体水平变量,系统地探讨这两者对初中生学校适应的影响。

张效芳和杜秀芳[5]认为,影响学生学校适应的因素包括外因和内因,外因如社区、家庭、教育等,内因如自我同一性、自我控制力、习惯等。而父母教养方式是影响学生学校适应的重要外在因素[11]。父母教养方式是指在养育孩子的过程中,父母所表现出来的具有跨情境稳定性的行为方式,是父母各种教养活动的特点概括[12]。父母教养方式在个体的能力、性格、认知、学业成就、心理健康、问题行为以及社会化发展上都起着重要作用[13]。积极的父母教养方式对青少年的心理问题具有缓冲、保护作用[14]。有研究发现,权威型父母教养方式下的子女的人际交往能力和学业成就会更高,社会适应能力也更好;而专制型、放任型和漠视型父母教养方式下的子女学业问题较多,社会适应能力也更差。国内外大量研究均证实,父母教养方式与初中生学校适应呈显著正相关[11-18]。父母情感温暖与初中生学校适应呈显著正相关,父母拒绝、过度保护与初中生学校适应呈显著负相关[5]。综上,本研究提出假设一:父母教养方式与初中生学校适应呈显著正相关。

自我同一性指个体在探索自我发展的过程中,对自我的确定以及对与自我发展相关的重要问题作出思考和抉择[19]。埃里克森[20]认为,青少年期(12~18岁)是个体自我同一性的形成阶段,个体在这一时期的主要任务是自我同一性的确立。研究发现,父母教养方式对青少年自我同一性的形成与发展有着重要影响,权威型教养方式有利于青少年自我同一性的获得,专制型教养方式可能会导致青少年自我同一性早闭,忽视型和溺爱型教养方式则可能会导致青少年自我同一性扩散[21-23]。王树青、陈会昌和石猛[24]研究发现,权威型父母教养方式能直接预测青少年同一性延缓状态。综上,本研究提出假设二:父母教养方式显著正向预测初中生自我同一性。

研究表明,初中生自我同一性发展水平与心理健康水平存在紧密的联系,自我同一性水平越高,其心理健康水平也就越高[25-26]。研究发现,初中生自我同一性得分与学校适应呈显著正相关,自我同一性得分越高,学校适应越好[27]。同一性探索和投入能显著正向预测学生学校适应[28]。

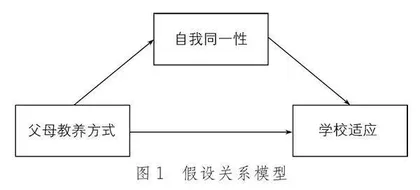

综上可知,自我同一性可能是联结父母教养方式与学校适应的重要中介。有研究表明,自我同一性可能是影响环境变量和有关的心理适应性的中介因素[29]。基于此,本研究提出假设三:初中生自我同一性在父母教养方式与学校适应之间起中介作用,具体关系模型如图1所示。

二、研究方法

(一)研究对象

本研究采用随机取样法,选取江西省上饶市四所初级中学的学生为被试,共发放问卷810份,回收有效问卷701份,有效率为86.54%。其中,男生327人,女生374人;初一254人,初二295人,初三152人;独生子女51人,非独生子女650人;来自城镇的学生337人,来自农村的学生364人。被试年龄在12~16岁,平均年龄14.67±0.93岁。

(二)研究工具

1.简式父母教养方式评定量表

采用简式父母教养方式评定量表,该量表由国内学者蒋奖、鲁峥嵘和蒋苾菁[30]修订而成。量表共有42个题目,分为父亲版和母亲版,各21题,每个题目有四个选项,选择“从不”、“偶尔”、“经常”和“总是”分别计1分、2分、3分和4分。父亲版和母亲版各有三个维度:拒绝、过度保护和情感温暖。在各维度中的得分越高,表明子女所感知到的父母教养方式水平越高。本研究中,父母拒绝、父母过度保护、父母情感温暖的内部一致性系数分别为0.662、0.685、0.705。

2.自我同一性量表

采用自我同一性量表,该量表由国内学者张日昇[31]修订。量表共有12个题目,分为三个维度:现在的自我投入、过去的危机和将来自我投入的愿望。每个维度都有四个题目,并且各维度都有两个正向、反向计分题。每个题目有六个选项,选择“非常不符合”“比较不符合”“有点不符合”“有点符合”“比较符合”“非常符合”分别计1分、2分、3分、4分、5分和6分。得分越高,表明该个体现在自我的投入越高,过去的危机越多,将来自我投入的愿望越大,即个体自我同一性发展越好。本研究中,该量表的内部一致性系数为0.620。

3.初中生学校适应问卷

采用崔娜[32]编制的初中生学校适应问卷,该问卷共有27个题目,包括五个维度:常规适应、学业适应、师生关系、同伴关系、学校情感态度。采用五点计分方式,从1“非常不符合”到5“非常符合”,总分越高,学校适应水平越好。本研究中,该问卷的内部一致性系数为0.842。

(三)统计分析

采用SPSS25.0进行数据的整理、统计和分析。

三、研究结果

(一)共同方法偏差

本研究通过随机取样法对被试进行问卷调查,收集到的数据均是被试的自我报告,这些数据可能存在共同方法偏差。为减少这种偏差对研究结果产生的不利影响,本研究在施测过程中,问卷采用不记名的方式。在统计上,使用Harman单因素法检验共同方法偏差[33]。结果表明,特征值大于1的因子共有19个,第一个因子的方差解释率为16.46%,未达到40%,因此,本研究中的三个变量不存在共同方法偏差。

(二)父母教养方式、自我同一性和学校适应的相关分析

对初中生父母教养方式、自我同一性和学校适应进行皮尔逊积差相关分析,结果见表1。从相关矩阵中可以看出:父母拒绝与自我同一性呈显著负相关(r=-0.344,p<0.01),与学校适应呈显著负相关(r=-0.400,p<0.01);父母过度保护与自我同一性呈显著负相关(r=-0.182,p<0.01),与学校适应呈显著负相关(r=-0.221,p<0.01);父母情感温暖与自我同一性呈显著正相关(r=0.374,p<0.01),与学校适应呈显著正相关(r=0.328,p<0.01);自我同一性与学校适应呈显著正相关(r=0.703,p<0.01)。

(三)父母教养方式对自我同一性、学校适应的预测分析

根据相关分析结果,采用回归分析,在控制性别、年级条件下进一步探讨父母教养方式中的父母拒绝、父母过度保护、父母情感温暖三种教养方式对自我同一性和学校适应的预测效应。回归分析结果见表2:父母拒绝显著负向预测初中生自我同一性和学校适应;父母过度保护显著负向预测初中生自我同一性和学校适应;父母情感温暖显著正向预测初中生自我同一性和学校适应。

(四)父母教养方式在自我同一性和学校适应之间的中介效应分析

运用Bootstrap分析技术,从5000个样本中,对中介效应的95%置信区间进行估计,使用Hayes[34]编制的SPSS宏中的Model4,在控制性别、年级的条件下,对其进行中介效应检验。中介效应分析结果见表3:自我同一性在父母教养方式各维度对初中生学校适应的影响中均存在显著的中介效应。具体而言,初中生自我同一性在父母拒绝与学校适应之间起部分中介作用,中介效应值为-0.298,占总效应的56.05%;初中生自我同一性在父母过度保护与学校适应之间起部分中介作用,中介效应值为-0.204,占总效应的55.80;初中生自我同一性在父母情感温暖与学校适应之间起部分中介作用,中介效应值为0.276,占总效应的76.48。

四、讨论

(一)初中生父母教养方式、自我同一性和学校适应的关系

本研究结果显示,父母教养方式与初中生学校适应关系密切,具体表现为:消极父母教养方式(父母拒绝和父母过度保护)与初中生学校适应呈显著负相关,积极父母教养方式(父母情感温暖)与初中生学校适应呈显著正相关,这与以往研究[5,35]结果一致。如果父母采用积极的教养方式,个体会感受到父母对自己的关心、支持与理解,当个体在学习和生活上遇到挫折和困难时,父母的关怀与鼓励对其来说是强大的精神支持,有利于提高个体的学校适应水平[36]。相反,如果父母采用拒绝、过度保护等消极的教养方式,个体则容易在学习和生活上缺乏自信,他们一旦遇到挫折和困难便容易对自己的能力产生怀疑,不利于其学校适应[37]。

从相关结果来看,父母拒绝和父母过度保护与初中生自我同一性呈显著负相关,父母情感温暖与初中生自我同一性呈显著正相关,这与以往研究结果一致[38]。Laboviti[39]的研究也得出类似的结果,积极的教养方式有利于个体现在和将来的自我投入。父母在子女成长过程中给予他们鼓励与支持有助于强化他们的探索行为,帮助他们形成正确的人生观、世界观和价值观。相较于消极的父母教养方式,积极的教养方式有利于个体自我同一性的形成。

研究结果表明,初中生自我同一性与学校适应呈显著正相关,这与以往研究结果一致[27]。自我同一性水平高的初中生不仅会进行积极的自我探索,而且敢于付诸实践,形成对内外环境的正确认知和评价,用稳定的世界观、人生观和价值观衡量客观事物,作出积极正确的行为反应,提高自身的学校适应水平。

(二)自我同一性在父母教养方式和学校适应之间的中介作用

中介效应检验结果表明,初中生自我同一性在父母拒绝、父母过度保护、父母情感温暖三种教养方式与初中生学校适应中均起部分中介作用。

首先,父母教养方式可以通过初中生自我同一性间接作用于初中生的学校适应。

具体表现为,父母拒绝和父母过度保护负向预测初中生自我同一性和学校适应,父母情感温暖正向预测初中生自我同一性和学校适应,初中生自我同一性正向预测学校适应。采用拒绝型教养方式的父母很少为子女提供关于自我成长的教育,总是用敌意、拒绝、责备的态度对待他们[40],导致初中生自我认同偏低,容易产生自我怀疑和否定,难以独立作出决定。父母的惩罚也会导致初中生自信心降低,甚至形成退缩、畏怯的性格,行为主动性下降,不愿意或者不敢进行自我探索和投入,不利于初中生自我同一性的形成与发展[41],进而造成人际交往、学业适应等能力得不到提升,在学校环境中表现出适应不良。