父母手机冷落行为与青少年攻击行为:越轨同伴交往的中介作用

作者: 王梦 刘瑞微 张亚利

摘要:为考察越轨同伴交往在父母手机冷落与青少年攻击间的中介作用,选取河北省两所初级中学573名学生填写父母手机冷落行为量表、越轨同伴交往量表和攻击行为量表。研究发现,青少年攻击行为与父母手机冷落和越轨同伴交往均存在显著的正相关;越轨同伴交往在父母手机冷落与攻击行为间的中介作用显著。结果表明,父母手机冷落行为既能直接增加青少年攻击行为,也能通过助长越轨同伴交往间接增加攻击行为。

关键词:父母手机冷落行为;越轨同伴交往;攻击行为

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2023)28-0010-06

一、引言

攻击行为是意图对他人身体、心理造成伤害的问题行为,常在青少年群体中出现[1]。青春期不仅是社会情感发展的关键时期,也是问题行为出现的高峰期,包括攻击行为,基于65个国家的近17万青少年的跨国研究发现,欺凌的发生率高达总人数的三分之一,而我国攻击行为的检出率约为四分之一[2-3]。由此可见,青少年攻击行为相当普遍。

攻击行为不仅会诱发焦虑、抑郁等负性情绪体验,也会导致友谊质量下降、人际适应不良等交往问题,甚至会导致自伤、犯罪等[4-6]。鉴于攻击行为给青少年带来一系列严重后果,因而受到广泛关注。

此外,研究发现,攻击行为受到人格因素(如马基雅维利主义、精神病态和自恋等)、社会因素(消极的同伴关系、暴力媒体接触、网络游戏等)以及家庭因素(如父母消极的教养方式、父母虐待与忽视、父母控制与手机冷落)等影响[3-4,7]。

但目前关于手机冷落与攻击行为的研究较少,因此,本文以青少年为主要研究对象。着重探寻在日常家庭互动中父母手机冷落行为与青少年攻击行为的关系,以期对攻击行为提供有效干预。

父母手机冷落行为(Parental phubbing)又称父母低头行为,是指父母在亲子互动过程中过分关注于手机而冷落孩子的行为[8]。随着智能手机等移动终端的快速发展,手机冷落行为在日常生活中出现的愈加普遍。

一般攻击模型认为,攻击行为受个体和情境两者相互作用,通过近端和远端的两个路径影响个体内部状态,进而影响评估与决策,最后导致个体攻击行为的发生。因此,青少年面对父母手机冷落这一忽视的情境因素,会产生内部认知、情感、唤醒的变化,如造成较低的自我评价,并进行错误的评估与决策,进而实施攻击[9]。

依恋理论是指儿童和其他个体对特定照顾者(通常是母亲)产生的持久依恋,一旦照顾者离开就会产生分离焦虑,并会通过不良行为来进行防御[10]。因而,在父母手机冷落家庭氛围下成长的青少年,其在亲子依恋关系中感受不到父母的温暖与支持,进而转向外界寻求刺激,更易实施不良行为,如攻击等。

此外,实证研究发现,父母花费大量时间和精力在手机上会替代现实生活中与子女有意义的互动,造成对青少年日常情感回应不及时,使其感受到更多的排斥与人际关系受挫,导致其采用攻击等越轨行为来抵抗父母的忽视[11]。

遭受过父母手机冷落的青少年拒绝敏感性水平更高,因而更易对日常生活中的普通事件产生敌意归因,并通过进行攻击来应对[12]。

有相似实证研究发现,父母手机冷落行为会导致青少年抑郁、增强体验回避甚至会增加自杀意念,并且导致青少年有问题的网络媒体使用,如手机成瘾等,以及产生更多的网络欺凌行为[13-15]。

以往的实证研究发现父母忽视正向显著预测青少年攻击行为[16]。基于此,提出假设1:父母手机冷落行为能预测青少年的攻击行为。

目前,关于父母手机冷落与青少年攻击行为间的中介机制探讨并不充分,因此,本文想要研究越轨同伴交往是否在两者之间起中介作用。越轨同伴交往指与出现严重行为问题(欺骗、攻击行为、物质滥用等)的青少年进行交往[17]。

一方面,越轨同伴交往可能会影响攻击行为。根据社会学习理论,青少年通过观察他人的行为及其后果,从中学习行动策略进而去模仿。越轨同伴交往中,同伴对他人进行的违反社会规范的行为(如攻击行为),可能会导致青少年效仿,进而产生更多攻击行为[18]。

与此同时,随着青少年在校时间的延长,班级内易形成小团体组织,为了接受小团体内其他成员的认可与接纳,与越轨同伴交往的青少年更易进行风险活动,如攻击[19]。

此外,青少年进入青春期后逐渐远离父母,同伴成为满足其情感支持和归属感需求的重要对象,因而遭受不良同伴影响的青少年极易实施偏差行为,如攻击等[20]。

另一方面,越轨同伴交往可能受父母手机冷落行为的影响。家庭系统理论认为各个家庭成员必然是相互依存的,对彼此施加持续和相互的影响,因此,在家庭环境中受到父母手机冷落行为影响与忽视,青少年的内心得不到有效满足,很有可能去外界寻求刺激,通过与不良同伴交往来得到满足[21]。

实证研究发现,由于父母将精力集中于手机,忽视与子女的情感交流,使青少年更易与越轨同伴进行交往[22]。因此,提出假设2:父母手机冷落行为通过越轨同伴交往对青少年攻击行为起中介作用。

综上,本文基于依恋理论、家庭系统理论、一般攻击模型,以青少年为主要的研究对象,探讨父母手机冷落行为对其攻击行为产生的影响,拟建立一个中介模型,检验越轨同伴交往的中介作用,以期为预防和干预青少年攻击行为提供实证依据与有针对性的建议。

二、研究对象与方法

(一)被试

采用方便取样方法选取河北省两所走读制初级中学15个班级,在征得学校和班主任同意后于自习课上发放纸质调查问卷并当场回收,每位学生填答完毕均奖励一份旺仔牛奶。本次共发放问卷620份,最终获得有效问卷573份,包括男生250人(43.6%),女生323人(56.4%)。

(二)研究工具

1.父母手机冷落行为量表

父母手机冷落行为量表包含9道题目,为单维度量表[23]。采用1~5(1=从不这样,5=一直这样)计分,得分越高表明家长手机冷落行为情况越多。本研究中该量表的Cronbach's α系数为0.91。

2.越轨同伴交往量表

越轨同伴交往量表询问被试社交圈子中有多少朋友出现过偏差行为,共8个题目[24]。采用1~5(1=没有,5=全部)计分,得分越高表明越轨同伴交往越严重。本研究中该量表的Cronbach's α系数为0.87。

3.攻击行为量表

攻击行为量表共11个题目,测量关系攻击和外显攻击[25]。采用1~5(1=从不,5=总是)计分,得分越高代表青少年攻击行为越严重。本研究中该量表的Cronbach's α系数为0.82。

(三)数据处理

采用SPSS24.0计算相关关系,采用Process模型4检验中介效应的显著性。

(四)共同方法偏差检验

采用Harman单因子检验进行共同方法偏差检验。结果显示,特征根大于1的因素共有4个,且首个因子的变异解释量仅为21.37%,低于临界值40%。说明共同方法偏差并不明显。

三、研究结果

(一)相关分析

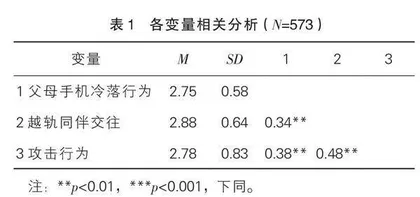

相关分析表明,各变量均呈显著正相关。(见表1)

(二)中介效应分析

结果显示,父母手机冷落正向预测青少年攻击行为(β=0.25,p<0.001),正向预测越轨同伴交往(β=0.34,p<0.001)。越轨同伴交往正向预测青少年攻击行为(β=0.39,p<0.001)。中介效应检验结果表明,中介效应(95%CI=[0.10,0.18])和直接效应(95%CI=[0.18,0.31])均显著,中介效应占总效应的35.36%。越轨同伴交往在父母手机冷落与攻击行为间起中介作用,具体见表2、表3和图1。

四、讨论

研究结果发现,父母手机冷落、青少年攻击和越轨同伴交往两两显著相关,表明父母手机冷落行为越频繁,青少年越易产生攻击行为,与以往研究结果相同[26]。此外,遭受父母手机冷落的青少年更易与越轨同伴进行交往,学习与模仿不良行为,随后出现问题行为,如攻击。

综上,本文在进行相关分析后,深入探讨各变量之间的中介作用机制。

(一)父母手机冷落行为与攻击行为的关系

研究结果表明,父母手机冷落显著预测青少年攻击行为,验证了假设1。

本文发现父母手机冷落不仅可以预测手机成瘾、网络欺凌,还能预测攻击行为,丰富了相关研究。本研究结果符合依恋理论,在日常生活中遭受父母手机冷落的青少年,在亲子关系中缺少足够的安全感与支持,从而易产生问题行为,如攻击等[11,27]。

此外,经历父母手机冷落的青少年会产生较低的核心自我评价和较高的社交焦虑,进而增加攻击频率,与一般攻击模型相符[12,26]。

再者,与以往实证研究相似,父母手机冷落会导致青少年产生更多负面情绪、更多的排斥感以及对他人信任度降低,进而在日常人际交往中面对冲突时更易采用攻击来应对[28]。

同样,面对父母手机冷落时,高人际敏感性的青少年有极大可能感知到自己被忽视与社会排斥,为了让父母将关注从手机转移到自身,青少年会出现更高水平的攻击[28]。

另一项研究同样证实,父母手机冷落行为会降低亲子间沟通质量、损害其人际交往能力并导致青少年产生各种问题行为[29]。

(二)越轨同伴交往的中介作用

研究结果显示,越轨同伴交往在父母手机冷落和青少年攻击行为间起中介作用,验证了假设2。

首先,父母手机冷落行为能够显著预测青少年越轨同伴交往。青少年在面对父母手机冷落行为时,感受到更多忽视与拒绝,进而增加与异常同龄人的交往来寻求满足与支持,导致越轨交往进一步增加[22]。

此外,在父母手机冷落这种家庭氛围下成长的青少年,其自主、关系、能力等基本需求得不到充分满足,从而激发青少年的反抗和不满,增加他们与不良同伴的联系[30]。

其次,越轨同伴交往又会进一步导致青少年的攻击行为。青少年为了遵循越轨同伴的规范,与同伴行为相一致,会频繁发生攻击行为[31]。同时,青少年在与不良同伴交往过程中会受其影响,学习与模仿其越轨行为,故意对他人实施伤害,符合社会学习理论。

此外,与越轨同伴进行交往的青少年道德脱离水平高,能够对自己不良行为进行合理化解释,减少自己的罪责、降低自己的内疚感,因而,会进行更多的欺凌和攻击行为[32]。

最后,青少年在面对父母手机冷落行为时,在亲子互动中感受到的亲密性较低、质量较低,因而形成不安全的依恋关系,并且易与异常同龄人交往,产生越轨行为,来获得情感满足[16]。

综上,越轨同伴交往在父母手机冷落行为与青少年攻击行为之间起桥梁作用。

五、对策与建议

(一)家庭环境

首先,父母应从自身做起,在亲子互动中减少过度使用手机,将更多精力集中在孩子身上,进行高质量的亲子互动,提供给青少年更多的温暖、尊重与支持。

其次,父母可以与孩子签写“家长减少手机使用倡议书”,规定在一天中某一时间段,比如晚上7~9点,父母不使用手机进行娱乐活动。

最后,父母应认真履行《中华人民共和国家庭教育促进法》,父母是孩子家庭教育的第一责任人,要承担起对青少年实施家庭教育的责任,采用正确、恰当的行为教育青少年,以身作则减少不恰当的行为,如手机冷落等,给孩子树立良好的榜样。

(二)学校环境

首先,学校应定期举办家长会、开展相关主题活动,父母通过与孩子共同参与活动、增加体验和感悟,从而有效引导其减少手机冷落行为,更多关注孩子。通过家校合作,共同促进青少年的成长。