近十年我国留守儿童心理研究进展及趋势

作者: 张媛 胥兴春

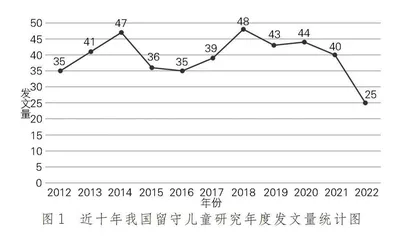

摘要:儿童心理发展在其全面发展中占据不可替代的地位,留守儿童作为我国城乡二元结构下催生的特殊群体,其心理发展对其自身、国家及社会均有较大影响。运用CiteSpace软件对CNKI中2012-2022年433篇文献进行文献量及文献年度分布、研究机构与作者分布、关键词的共现及突现图谱等可视化分析,结果显示:(1)从年度分布来看,留守儿童心理研究呈波动震荡上行趋势,在2018年出现峰值。(2)留守儿童心理研究热点集中在“心理健康”“精神卫生” “心理弹性”等方面。(3)留守儿童心理研究前沿集中在“应对方式”“情绪情感”等领域,且留守儿童心理研究要素渐趋多元化。针对当前我国留守儿童心理研究进展,提出以下建议:由理论走向实践,关注切实的支持策略;由单一走向整合,结合多方的影响要素研究其心理发展;由消极走向积极,实现积极心理取向的转向。

关键词:留守儿童;心理研究;知识图谱;热点领域;可视化分析

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2023)30-0004-09

儿童心理发展对于儿童身心健康具有举足轻重的作用,随着城市化进程加快,留守儿童人数随之上升。留守儿童作为一种“特殊”的儿童群体,是指父母双方外出务工或一方外出务工且另一方无监护能力、不满十六周岁的未成年人[1]。由于各种主客观环境的影响,其心理问题较为突出。因此,对于留守儿童心理的研究不论是对留守儿童本身还是于社会而言均有重要意义。本文采用CiteSpace软件对国内近十年的留守儿童心理研究进行定量的可视化分析,为今后留守儿童心理研究提供参考。

一、数据来源与研究方法

可视化分析方法在我国教育研究领域中的运用主要集中在教育技术和高等教育中[2],不过该软件也完全可以应用于儿童心理研究中。本研究运用可视化分析软件 CiteSpace对与留守儿童心理研究相关的文献进行分析,通过绘制知识图谱,全面了解已有相关研究成果、最新研究热点及未完善的研究领域。

(一)数据来源

本研究的资料来源于中国知网(CNKI)。以“ SU(主题)=留守儿童And心理及SU(主题)=留守儿童And心理健康,发表年份Between 2012-2022,数据来源类别选定为核心期刊”为检索表达式,为保证文献的可靠与一致性,逐一核对检索出的文献,删去导读与专栏导语、学术会议信息、年度总目次、新闻报道、人物介绍及机构介绍等非研究性文献,最终得到有效文献信息 433条。

(二)研究方法

CiteSpace 软件能够用知识图谱的形式对学科的演化路径和知识前沿进行分析与预测[3]。知识图谱用图形、图像形式来表示节点和关系,即呈现相关知识概念并挖掘复杂关系,最终辅助用户决策[4]。本研究采用陈超美教授开发的CiteSpace软件进行知识图谱分析,同时运用Excel进行图表绘制。直观地展示出年发文量、发文趋势、作者共现、机构共现、关键词共现、关键词突现等信息,进而分析其背后所隐含的规律,探寻近十年来我国留守儿童心理研究进展及前沿领域。

二、文献计量分析

(一)文献年度分布分析

根据图1,2012-2022年我国留守儿童心理研究相关文献数量变化的趋势整体而言呈震荡上行趋势,且在2018年达到峰值。这一趋势与我国有关留守儿童政策及文件的发布相关。如2014年出台的关爱留守儿童文件、2015年颁布的《国家贫困地区儿童发展规划(2014-2020年)》及2018年印发的《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》等。

(二)研究者和研究机构分析

将作者作为分析对象绘制出近十年我国留守儿童心理研究核心作者共现知识图谱(见图2)。其中,作者姓名节点数越大,影响力越强;同时,连线数越多,代表节点间越密切,该领域核心作者与作者之间的合作程度越高。从论文发表数量来看,根据普赖斯定律可得,我国近十年留守儿童心理研究核心作者的最低发文量为2篇,其中发文量最多的是范兴华,累计发文7篇。

利用CiteSpace对研究机构数据进行运算处理,可以直观分析“留守儿童心理研究”的核心学术机构及其合作与发展趋势(见图3)。从学术研究机构发文分布来看,大部分研究机构为师范类院校,其中发文量最多的是北京师范大学发展心理研究所。另外,从机构合作关系来看,大部分为机构内部合作,没有出现比较显著的跨院校合作情况,显示出各机构间的合作并不充分。

三、基于关键词图谱的热点研究领域分析

知识图谱能有效、直观地显示出研究热点与前沿。本研究采用 CiteSpace的关键词分析功能分析得到高频关键词表、关键词共现图谱,全面展示了近十年我国留守儿童心理研究的热点研究领域。

(一)高频关键词及关键词共现图谱

关键词是对论文研究内容高度概括与聚焦的词汇,因此研究关键词能够较好地掌握论文的主旨和核心内容。由表1可知,位居前五的关键词分别是:留守儿童、心理健康、农村留守儿童、精神卫生、心理弹性。此外,将样本数据导入CiteSpace软件中,节点类型选择“Keyword”,时间跨度设为“2012-2022”,时间切片设为一年,得到如图4所示的关键词共现图谱。其中,关键词节点数为347,连线数为818,节点关键词的字体越大体现了该关键词出现频次越大、中介中心性也就越强,而连线越粗则反映了关键词之间关联程度越高。由图可知,大部分关键词间具有显著的共现性。

(二)热点领域解读

通过近十年我国留守儿童心理研究关键词词频表及关键词共现图,发现近十年我国留守儿童心理研究热点集中在“心理健康”“精神卫生”“心理弹性”等方面。

1.心理健康是留守儿童心理研究的焦点所在

心理健康作为精神医学、教育学、心理学等领域的热门话题,一直备受各界关注。留守儿童这一特殊群体由于与父母分离、学业落后、自身安全感缺失、支持不当等内外部因素的影响,更易产生心理健康问题。因此,心理健康是留守儿童心理研究的焦点所在。通过梳理文献发现,留守儿童心理健康研究重点主要集中在留守儿童心理健康现状研究、相关研究、影响因素及解决策略等方面。

针对留守儿童心理健康现状,现有研究呈现出研究结果不一致的特征,但大部分研究指出留守儿童与非留守儿童相比,农村留守儿童的心理健康问题更多,最明显的是情绪控制能力更弱,行为问题更多[5]。从情绪问题的方面来看,研究者们较多地关注留守儿童的孤独感、安全感、焦虑等。如留守儿童由于与父母一方或双方长期分离,比非留守儿童更容易受到孤独感的困扰[6]。且留守儿童更易出现焦虑、抑郁等症状,就某些特定情绪或精神症状方面来看,研究发现,留守儿童的抑郁症状检出率为12.1%~51.4%,焦虑症状检出率为13.2%~57.6%[7]。在行为问题方面,留守儿童的问题行为发生率更高,其吸烟、酗酒、逃学等的发生率明显高于农村地区父母未外出务工的儿童[8]。值得一提的是,对于留守儿童的心理健康现状,不同学者研究结果呈现出差异性,如有研究发现,留守儿童的心理健康总体水平正常,与非留守儿童的总体心理健康水平的差异不具备统计学意义[9]。

留守儿童心理健康的相关研究主题较为广泛,但主要集中在留守儿童的心理健康内部因素与外部环境两大方面。从内部因素出发,留守儿童心理健康与留守儿童自身存在较强相关关系。如留守儿童的人格特质与心理健康问题存在关联,留守儿童内外向人格特质与心理健康问题呈显著负相关,神经质、精神质人格特质与心理健康问题均呈显著正相关[10]。此外,留守儿童生理、心理与其暴力行为存在相关关系[11]。从外部因素而言,负性生活事件对留守儿童心理健康产生显著影响,且心理健康在性别、民族、年级和父母外出状况上差异显著[12]。此外,贫困作为落后地区的一个显性因素,对于留守儿童的心理健康存在较大影响。因此,不少学者研究过贫困与留守儿童心理健康之间的相关关系,结果表明,留守儿童的贫困程度较高,多维剥夺现象严重;贫困对留守儿童的消极心理健康和积极心理健康均有显著性影响[13]。

留守儿童心理健康的影响因素及其解决策略也是研究热点。在影响因素方面,通过梳理文献,大致可以分为家庭、教育、社会三大类别。在家庭层面,亲子关系、父母外出务工[14]、隔代教养、家庭氛围[15]对于留守儿童的心理健康产生显著影响。从教育角度出发,教育公平、班级结构[16]会对留守儿童心理问题产生显著影响;在社会层面,贫困问题[13]、人口流动、城镇化、负性生活事件均会对留守儿童的心理健康产生影响。

2.精神卫生成为留守儿童心理研究的重点议题

精神卫生是来自于精神医学的相关概念。最早由心理卫生一词演变而来,是指精神卫生状态和维持心理健康、减少行为问题和精神疾病的原则及措施。作为精神医学、心理学与教育学的交叉领域,精神卫生近年来备受学者们关注。随着网络时代的发展,儿童精神卫生成为教育领域的热门话题。而留守儿童与非留守儿童相比,更易产生精神卫生问题,如学习问题、情绪障碍、品行障碍、行为偏激、儿童虐待等。通过梳理文献发现,近年来,我国针对留守儿童精神卫生的话题主要集中在精神卫生症状研究、精神卫生相关研究、精神卫生影响因素研究等领域。

其一,在精神卫生症状方面,研究表明,留守儿童相较非留守儿童,主观幸福感更弱,更易产生退缩、无助、自卑、寂寞等心理。且更易产生心理病理症状,如强迫、焦虑、抑郁、偏执等[17]。其二,在与留守儿童精神卫生相关的研究中,研究者较多关注留守儿童精神卫生与情绪情感相关问题。如抑郁、焦虑、情绪障碍、孤独症等。相关研究表明,留守儿童抑郁检出率高于非留守儿童, 差异有统计学意义[18]。且与非留守儿童相比,留守学龄儿童遭受的伤害和情绪困扰程度更高[19]。由于其生活的特定环境及面对的各项负性生活事件,他们更容易产生情绪障碍、孤独症,也更容易受到霸凌,进而影响到精神卫生状况。其三,在精神卫生影响因素方面,研究者较多地从家庭、学校、社会及自身的角度考虑。如同伴关系、生活事件、留守特征、心理弹性、社会支持、心理资本、家庭环境、学校氛围、不同监护类型等因素会对留守儿童精神卫生状况产生不同的影响。

值得一提的是,社会支持作为影响留守儿童心理健康及精神卫生状况的共有因素,被研究者们较多地关注。如社会支持对于留守儿童精神卫生状况、心理健康问题的影响。研究表明,恰当的社会支持策略能有效减缓留守儿童的抑郁及焦虑症状[20],亦能加强留守儿童的社会适应度。

3.心理弹性成为留守儿童心理研究的热点领域

心理弹性作为心理学的一个重要研究领域,已逐渐渗透到教育学领域。从结果性定义而言,心理弹性是即使在严重威胁下, 仍能产生适应较好或发展顺利等结果的一类现象[21]。值得一提的是,心理韧性亦受到学者关注(见表1)。心理韧性与心理弹性相关,但目前学界对于二者并无清晰的划分,故此处不对心理韧性进行重复探讨。留守儿童相较于普通儿童,更多地生长于逆境中,因此,留守儿童的心理弹性是学者们的热门话题。通过梳理文献发现,留守儿童心理弹性研究主要集中在留守儿童心理弹性状况研究、相关影响因素研究及对策研究等方面。

在心理弹性状况研究方面,研究表明,通过独立样本比较检验发现留守儿童在心理弹性总分及下面的四个维度得分均低于非留守儿童群体。通过对比分析,发现年龄、性别、留守类型、认知风格等因素是影响留守儿童心理弹性差异的主要因素[22]。此外,在采用青少年心理弹性量表来评估中国儿童的心理弹性现状的研究中,发现非留守儿童的心理弹性得分高于留守儿童,差异具有统计学意义[23]。

心理弹性相关的研究主题较为广泛。如心理弹性与攻击行为的关系、心理弹性与心理健康的关系、心理弹性与社会退缩的关系、心理弹性与教养方式的关系、心理弹性与家庭亲密度的关系、心理弹性与孤独感及与社会支持之间的关系等。研究表明,留守儿童心理弹性和心理健康总分间存在显著正相关[24]。另外,社会支持能够提升儿童心理弹性水平,尤其是儿童对支持的利用度[25]。

从留守儿童心理弹性对策研究来说,研究者从父母、国家、学校等维度提出不同的应对策略。如亲社会人群的识别并与之建立亲密关系有利于让身处危险的少年儿童得到相对有保护性的环境, 成人可以通过角色示范帮助孩子获得心理弹性[26]。国家、社会、社区也可以为留守儿童心理弹性的发展提供丰富的资源。