成长动力营:家校共育 向阳成长

作者: 窦延丽

摘要:为帮助许多因孩子厌学、抑郁、自伤而陷入困境的家庭脱离困境,促进更多的学生健康成长,山东省聊城市实验中学心理健康教育团队打造了“成长动力营”体系,包括特需成长动力营、班级成长动力营、教师成长动力营、家长成长动力营等,家校协同,激发学生潜能,提升学生创造性,形成了重塑学生成长心智、促进学生自我探索、激活教师角色转变、重构家校协同关系的初中心理健康教育的新形态。

关键词:成长动力营;家校共育;初中学生

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2023)32-0074-05

注:山东省聊城市实验中学为《中小学心理健康教育》杂志社理事单位。

一、引言

山东省聊城市实验中学坚持以“让教育充满生命活力”为办学理念,以“让每一位教师享受教育的幸福,让每一位学生体验成长的快乐”为办学思想,以培养具有优秀的习惯和品德、全面的素养和能力、健康的身体和心理的学生为着力点和出发点,把学生培养成为具有国际视野和民族精神的一代新人。早在2004年,学校就创办了聊城市第一家青少年心理辅导室。2018年投资160万元在学校建成了近1000平方米,涵盖沙游、宣泄、意象、团体辅导和个案辅导等功能室的心理健康和家校共育中心。学校为山东省级规范化学校和心理健康教育特色学校。常务副校长窦延丽作为第十三、十四届全国人大代表、国家注册心理咨询师,全程参与制定《中华人民共和国家庭教育促进法》。

窦校长带领聊城市心理健康教育名师领航工作室团队深耕20年,探索出了《学校心理健康教育家校协同“成长动力营体系”建构与实施》这一成果,获国家基础教育教学成果二等奖、省级一等奖。培训家长十万余人,疗愈、转化学生5000余人,使2568个孩子厌学、抑郁、自伤的家庭脱离困境,成果被省内外27个县市、100余所学校借鉴使用。其事迹被人民日报、新华社、中央电视台、中国教育报、山东电视台、大众日报和《中国教工》等20多家媒体报道。自2017年,通过9所实践学校和全市40所学校对该成果进行检验,效果显著。2018年,在山东省69所初中学校推广。2020年至2022年,有101所学校借鉴使用。

二、学校心理健康教育“成长动力营”体系研究总体框架

研究一:“成长动力营”的理念和目标改革

基于团体动力学的“归属感”和积极心理学的“希望感”理论,研究学生成长动力受阻的内在因素;借鉴布朗分布伦纳生态系统理论,研究教育微观、中观、宏观系统对学生心理发展的影响;基于儿童生命全程发展观,探索“激扬生命活力”的“营”理念,达成唤醒、转化、共赢的目标。

通过倾听、共情和挖掘闪光点等激发学生的自我意识和内在需求,激活其内在转化动力。让学生感受到尊重理解和温暖保护,树立信心和希望,成为解决问题、转化自己的专家,实现从“要我变”到“我要变”的转化。达成学生内在情绪情感、行为和人格三赢,外在学生、教师和家长共赢,最终达成家庭、学校和社会共赢。

研究将最终凝练出“激扬生命活力”的“营”理念,内涵包括:心理健康教育目的由解决心理问题向激发生命活力转变,心理健康教育方式由个体辅导向团队互助转变,心理健康教育机制由学习心理知识向增进归属感、希望感转变。

研究二:“成长动力营”的形态改革

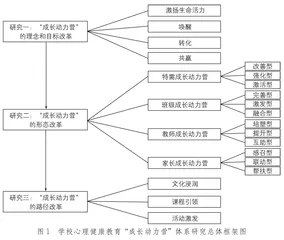

目标:构建特需成长动力营、班级成长动力营、教师成长动力营、家长成长动力营的“营”形态。(见图1)

首先,为解决部分学生的特殊问题、满足个性需求成立特需成长动力营。通过调查问卷、心理筛查等方式发现问题儿童,寻找超常儿童,据不同分类设置包含不同课程的三类“特需成长动力营”,包括改善型、强化型和激活型。

其次,为解决小学生的心理需求,激发全体学生的成长动力,成立班级成长动力营。通过调查问卷、心理信箱等方式掌握学生的各类心理需求,据此分类设置包含不同课程的三类班级成长动力营,包括完善型、激发型和融合型;

再次,为完善教师人格、助力幸福人生成立教师成长动力营。通过体验式训练、定期心理加油站和同伴互助促进教师的心灵成长,据此分类设置不同类型的三类教师成长动力营,包括培塑型、提升型、互助型。

最后,为提高育儿水平、构建和谐家庭成立家长成长动力营。通过家访、家长群、班级家长会等方式掌握家长的各类育儿问题,据此分类设置包含不同课程的三类家长成长动力营,包括感召型、联动型和帮扶型。

研究三:“成长动力营”的路径改革

目标:形成“文化浸润、课程引领、活动激发”的“营”路径。

首先,特需动力营根据学生厌学、焦虑、人际交往障碍等问题进行分组分类,量身定做对应课程。通过合作、竞争、互助式团体游戏方式进行心理辅导,利用同伴效应树立榜样,引领学生自主成长。根据拔尖创新人才培养需求,通过开展特色课程,建立超常儿童特需动力营,激发学生潜能,提升学生的创造性。

其次,班级成长动力营根据学生青春期心理特点编制主题班会、入学、升级及毕业系列成长课程,引导学生在这些主题课程中体验、感悟,激发生命动力。同时利用三室(情绪宣泄室、个案辅导室、团体活动室)、一箱(悄悄话信箱)、一线(“心灵有约”热线)、一声(校园广播“心灵之声”)等,营造校园心理文化氛围,进行文化浸润。

再次,教师成长动力营根据教师工作现状和个人需求,把个人成长和工作需要融合起来,利用拓展训练、阶段性培训等方式提升教师的心理素养,打造卓越教师。

最后,家长成长动力营根据家长知识结构和育儿需求,制定智慧父母课程,通过家长课堂、论坛、沙龙等活动,利用家风建设重塑家长的教育理念,促进家校和谐共育。

三、学校心理健康教育“成长动力营”体系研究成果主要内容

(一)具体内容

以“成长动力营”为主要特征的新时代初中心理健康教育体系,确立了“激扬生命活力”的“营”理念;构建了以解决特殊问题、满足个性需求的特需成长动力营,激发内在动力、体验成长快乐的班级成长动力营,完善教师人格、助力幸福人生的教师成长动力营,提高育儿水平、构建和谐家庭的家长成长动力营的“营”形态;探索了“唤醒、转化、共赢”的“营”机制和“文化浸润、课程引领、活动激发”的“营”模式;开发了以学校文化、家风建设为主的系列文化,以成长课程、学科融合为主的系列课程,以沉浸式情境体验、主题式互动沙龙为主的系列活动。(见图2)

1.确立了“激扬生命活力”的“营”理念

“激扬生命活力”的“营”理念,以真爱学生为灵魂,以唤醒学生心灵为基点,以激扬学生生命为根本,以成就学生美丽人生为目标,实现心理健康教育目的由解决心理问题向激发生命活力转变,心理健康教育方式由个体辅导向团队互助转变,心理健康教育机制由学习心理知识向增进归属感、希望感转变,逐步提炼为学校“爱”的校魂和“让教育充满生命的活力”的办学理念。

2.构建了特需成长动力营、班级成长动力营、教师成长动力营、家长成长动力营的“营”形态

(1)特需成长动力营

特需成长动力营以解决特殊问题、满足个性需求为目的,包括改善型、强化型和激活型等三类特需成长动力营。

改善型:每一位营员由学生申请、家长和班主任推荐进营,实行分包管理。建立“宝贝儿加油”关爱群,对每个学生的情绪情感和外在行为,由心理工作室名师、助教、班主任和家长“四对一”跟踪辅导。孩子每天在“心桥”日志上记录成长情况,每周开营时上交助教老师,助教将孩子需求反映到关爱群,老师和家长各自作出关爱行动计划并落实。

强化型:通过沙盘游戏、心理剧、房树人绘画等探索出“自画像”“突破困境”“价值观拍卖”等25种有针对性的团体辅导拓展活动,从学习过程、人际关系、家庭关系、身心健康和兴趣爱好五个方面设计活动方案,过程中强化行为改变、跟进评估和反馈。

激活型:每天课余时间开放辅导室并有持国家咨询师资格证的老师值班,对需要做个案辅导的学生进行一对一干预辅导,引导很多学生从“问题生”蜕变成“优秀生”。

(2)班级成长动力营

班级成长动力营以解决全体学生的青春期心理需求、激发全体学生的成长动力为目的,包括完善型、激发型和融合型等三类班级成长动力营。

完善型:通过校园广播、校刊校报等进行全环境文化浸润,通过亲子共读,每天按照“你按时起床了吗?说敬语了吗?做家务了吗?”等百例“菜单赏识激励问答”将教育延伸到家庭,通过心理活动课解决厌学、早恋等问题,完善学生的人格成长。

激发型:利用学校主题班会和入校、升级和毕业系列成长课程等活动,引导学生树立理想信念。

融合型:在课堂上,通过情感、态度、价值观目标设计教学,实现心理健康和各学科融合。

(3)教师成长动力营

教师成长动力营以解决完善教师人格、助力幸福人生为目的,包括培塑型、提升型、互助型等三类成长动力营。

培塑型:学校每年寒暑假均开展卓越教师成长营活动,集中对教师进行心灵成长训练和辅导技能培训。聘请心理专家团队对全体教师进行分批次封闭式心理成长培训,时间一般为两天一夜或者四天三夜,通过体验情绪、感知感觉、换位思考、模拟演练、激发潜能等技能训练打造卓越教师。

提升型:2017—2018学年与高校合作,每月对全体教师进行一天专题心理培训,定期给予教师心理激发、提升。持续的学习和心理培训提升了教师的专业能力。

互助型:每周一次定期开展读书会,教师之间进行分享交流,感悟工作得失。针对专业教师成立心理沙龙、心灵成长小组、督导小组,定期开展内部交流督导。

(4)家长成长动力营

家长成长动力营以提高育儿水平、构建和谐家庭为目的,包括感召型、联动型和帮扶型等三类家长动力营。

感召型:通过主持人带领的心理名师工作室专家团队开办家庭教育讲座,面向广大家长传播心理健康和家庭教育知识,感召家长对家庭教育的重视。

联动型:学校通过各种活动如“家长沙龙”、“家长论坛”、“三级家长会”和线上微课,对孩子出现的厌学和亲子矛盾进行案例分析和方法指导,研发出系列智慧父母课程,形成校本教材。

帮扶型:对亲子关系紧张、需要干预的家长进行帮扶,指导个体家长5000余人,培训家长数万人,疗愈学生个案2000余人,使1568个家庭脱离困境,打造出家校共育特色。

3.探索了“唤醒、转化、共赢”的“营”机制

唤醒机制:通过倾听、共情和挖掘闪光点等激发学生的自我意识和内在需求,“激活”其内在转化动力。特需成长动力营通过个体心理辅导和陪伴支持缓解学生的情绪困扰,使其觉察、表达和释放情绪感受;班级成长动力营通过成长课程和主题活动等唤醒学生心灵,实现全体学生共同成长;教师成长动力营通过拓展训练和情景体验培训,激发教师的工作热情,做卓越教师;家长成长动力营通过沙龙、论坛等增强家长责任心,做智慧父母。

转化机制:学生感受到尊重理解和温暖保护,树立信心和希望,感悟生命积极向上的内在动力和潜能,实现从“要我变”向“我要变”的转化。

共赢机制:达成学生内在情绪情感、行为和人格三赢,外在学生、教师和家长共赢,最终达成家庭、学校和社会共赢。

4.形成了“文化浸润、课程引领、活动激发”的“营”模式

特需成长动力营根据学生厌学、焦虑、人际交往障碍等问题进行分组分类,量身定做课程,通过合作、竞争、互助式团体游戏方式进行心理辅导,利用同伴效应树立榜样,引领学生自主成长。

班级成长动力营根据青春期心理特点编制主题班会、入学、升级及毕业系列成长课程,在这些主题课程中体验、感悟,激发学生的生命动力。

教师动力营根据教师的工作现状和个人需求,把个人成长和工作需要融合起来,利用拓展训练、阶段性培训等方式提升教师的心理素养,打造卓越教师。

家长动力营根据家长知识结构和育儿需求制定智慧父母课程,通过家长课堂、论坛、沙龙等活动,利用家风建设重塑家长教育理念,促进家校和谐共育。

(二)创新点

1.凝练了初中心理健康教育的“营”理念

“激扬生命活力”初中心理健康教育“营”理念内涵为:心理健康教育目的从解决心理问题向激发生命活力转变,心理健康教育方式从个体辅导向团队互助转变,心理健康教育机制从学习心理知识向增进归属感、希望感转变。