中学生基本心理需要对学业拖延的影响: 一个链式中介效应

作者: 李小静

摘要:为了探讨自我调节学习效能感与日常性学业弹性在基本心理需要与中学生学业拖延之间的链式中介效应,采用基本心理需要量表、自我调节学习效能感问卷、日常性学业弹性量表与学业拖延问卷对河南省1044名中学生进行调查。结果发现:(1)基本心理需要可以直接预测中学生的学业拖延;(2)自我调节学习效能感与日常性学业弹性在基本心理需要与学业拖延之间均起到单独中介效应,中介效应量分别为35.77%、13.87%;(3)自我调节学习效能感与日常性学业弹性在基本心理需要与学业拖延之间起到链式中介效应,效应量为3.83%。因此,基本心理需要不仅可以直接影响中学生的学业拖延,还可以通过自我调节学习效能感与日常性学业弹性的链式中介效应间接地对学业拖延产生消极影响。

关键词:基本心理需要;学业拖延;自我调节学习效能感;日常性学业弹性;中学生

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2022)26-0018-06

一、引言

拖延的定义最早由雷(Lay)[1]提出,认为拖延是个体推迟原本要完成的任务的一种行为,并伴随着糟糕的心理感受。在学业领域中的拖延被称为学业拖延,是一种有意地推迟当前学习任务的行为[2]。学业拖延在学校中普遍存在,大约70%的学生报告他们曾拖延过学业任务[3]。学业拖延对学生而言非常不利,以往研究表明,学业拖延会导致较差的学业表现[4]。因此,关注中学生的学业拖延,并对其形成机制进行研究将具有重大意义,可为中学生学业拖延的干预提供理论上的切入点。

(一)基本心理需要对学业拖延的影响

拖延即推迟到“明天”,拖延者在“今天”并不是什么都不做,而是做了一些与学习任务无关的消遣活动,因此学业拖延是一种非理性行为。有研究证实,内在动机和外在动机都对学业拖延有消极影响,相比之下,内在动机对拖延的影响更大[5]。自我决定理论认为,人有自主、胜任与关系三种基本心理需要,这三种内部需要的满足可以提高个体的内部动机,使个体保持积极的心理状态,增强个体的好奇心与探索性,使其积极自主地参与到学习活动中,减少拖延行为[6-7]。由此提出假设1:基本心理需要可以负向预测学生的学业拖延行为。

(二)自我调节学习效能感的中介作用

梳理学业拖延的影响因素发现,学生的自我效能感、自我调节能力等均被证实与学业拖延相关[8]。研究发现,学习者的内在动机和自我调节学习能力的减少,意味着更多的拖延行为[9]。有学者将学业拖延视为自我调节的失败,认为自我调节能力差的学生无法积极主动地制定学习目标,难以调节自己的学习行为[10]。自我调节学习效能感是指个体对自己灵活使用学习策略,进行自我监督并完成学习任务的信念[11]。与其他变量相比,自我调节学习效能感对学业拖延的预测能力最强[12]。此外,自我决定理论认为,基本心理需要的满足可以内化动机,并使个体保持高昂的心理状态,提高个体的自我调节能力,较少拖延[13]。由此做出假设2:自我调节学习效能感在基本心理需要与学业拖延之间起到中介作用。

(三)日常性学业弹性的中介作用

心理弹性指个体从挫折中复原的能力,心理弹性在学业领域的延伸被称为学业弹性,是指个体在经历较大的学业风险后,仍能成功适应并取得良好学业成就的能力[14-15]。学业弹性是防止学生拖延的重要保护因素,它能使学生成功应对高危的学业压力和挑战[16]。有研究发现,对学生学习生活影响较大的并不是重大的学业事件,而是普遍存在的日常性的起起落落,如成绩落后,由此有学者提出日常性学业弹性的概念,是指学生成功应付日常性学业挑战的能力[17]。日常性动机弹性—易感性模型认为,日常性学业弹性较高的个体在面对学业困境时能更好地应对,并表现出较好的学业坚持性[18]。此外,学习动机是日常性学业弹性强有力的预测因素,个体的自主学习动机越强,越能帮助个体顺利应对学业挑战。由此提出假设3:日常性学业弹性在基本心理需要与学业拖延间起到中介作用。

(四)自我调节学习效能感与日常性学业弹性的链式中介效应

如今,学生不再是被动地接受知识,而是积极主动的学习参与者,能自主调节自己的认知、动机和行为的学生能够更高效地完成学习任务[19]。日常性学业弹性的5C模型认为,自信、计划、坚持、低焦虑、控制这五个动机因子可显著预测随后的日常性学业弹性[20]。也就是说,对自己的学业调节能力有信心的个体,能够自主地调节自己的学习进程,提高面对困境的能力,由此推测自我调节学习效能感可预测日常性学业弹性[21]。综上所述,基本心理需要的满足可促使学生产生内部动机,当学生是出于兴趣而学习时,便可以自信而高效地完成学习进程,而这种积极的信念更有可能帮助其成功地克服各种令人讨厌的麻烦,从而有更好的学业表现与较少的学业拖延行为。由此提出假设4:自我调节学习效能感与日常性学业弹性在基本心理需要对学业拖延的影响中起到链式中介的作用。

二、研究方法

(一)研究对象

研究采用方便抽样的方法,征得学校与学生同意后,在河南省洛阳市、新乡市、林州市共发放问卷1100份,回收并剔除无效问卷后,获得有效问卷1044份。其中,男生504名,女生540名;初一38名,初二325名,初三114名,高一218名,高二71名,高三278名。

(二)研究工具

1.基本心理需要量表

采用刘俊升、林丽玲和吕媛等[22]修订的基本心理需要量表, 1~7级计分,共19题,得分越高表示学生的基本心理需要满足得越好。本研究中该量表的Cronbach's α系数为0.770。

2.自我调节学习效能感问卷

采用王觅和钱铭怡[23]修订的自我调节学习效能感问卷, 1~7级计分,共11题,总分越高表示学生的自我调节学习效能感越好。本研究中该问卷的Cronbach's α系数为0.902。

3.日常性学业弹性量表

采用赵凤青和俞国良[18]修订的日常性学业弹性量表, 1~5级计分,共4题,总分越高表示学生的日常性学业弹性越强。本研究中该量表的Cronbach's α系数为0.837。

4.中学生学业拖延问卷

采用刘明珠和陆桂芝[24]修订的Aitken拖延问卷, 1~5级计分,共13题,总分越高表示学生的学业拖延越严重。本研究中该问卷的Cronbach's α系数为0.774。

(三)数据处理

采用SPSS22.0进行信度检验及相关分析等,采用Mplus8.3构建结构方程模型。

三、研究结果

(一)共同方法偏差的检验

采用Harman单因素法检验共同方法偏差,未旋转的因子分析结果表明,共有20个因子的特征根大于1,第一个因子的变异量为17.804%,小于40%,表明不存在严重的共同方法偏差问题[25]。

(二)各变量的描述性统计与相关分析

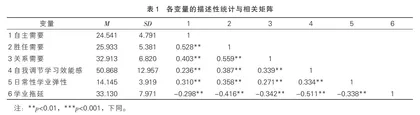

相关分析发现,三种基本心理需要与自我调节学习效能感、日常性学业弹性呈显著正相关,与学业拖延呈显著负相关;自我调节学习效能感与日常性学业弹性呈显著正相关,与学业拖延呈显著负相关;日常性学业弹性与学业拖延呈显著负相关。(见表1)

(三)基本心理需要对学业拖延的影响

为验证本研究的假设1,将基本心理需要作为自变量,学业拖延为因变量,进行回归分析。结果发现,基本心理需要可以负向预测中学生的学业拖延,β=-0.628,P=0.000,95%的CI区间为[-0.748,-0.493],不包含0,表明中学生的基本心理需要满足程度越高,学业拖延行为越少。

(四)自我调节学习效能感与日常性学业弹性的链式中介效应

根据吴艳、温忠麟[26]的建议,将基本心理需要与学业拖延按照内部一致性法打包,对自我调节学习效能感按照因子法打包,并使用Mplus8.3构建潜变量结构方程模型,采用偏差矫正百分位Bootstrap法检验链式中介效应,反复抽样1000次。模型拟合结果如下:χ2=150.157,df=48,χ2/df=3.128;CFI=0.982;TLI=0.975;SRMR=0.029;RMSEA=0.045,模型拟合良好[27]。

结果表明,基本心理需要对中学生学业拖延的直接效应值为-0.255,95%的CI区间不含0,说明基本心理需要可以直接负向影响学业拖延。总间接效应值为-0.293,95%的CI区间不包含0,总中介效应量为53.47%。其中,路径1的间接效应值为-0.196,95%的CI区间不包含0,说明自我调节学习效能感的中介效应显著,中介占比为35.77%;路径2的间接效应值为-0.076,95%的CI区间不包含0,说明日常性学业弹性的中介效应显著,中介占比为13.87%;路径3的间接效应值为-0.021,95%的CI区间不包含0,说明自我调节学习效能感与日常性学业弹性的链式中介效应显著,链式中介效应占比为3.83%(见表2)。结构方程模型图见图1。

四、讨论

(一)基本心理需要对学业拖延的影响分析

研究发现,基本心理需要可以负向预测中学生的学业拖延,假设1得到验证,这与已有的研究发现一致[28]。基本心理需要被定义为对幸福和心理成长至关重要的必需品,个体基本心理需要的满足可以增加个体的心理营养,提升个体幸福感,促进个体心理上的成长,增强内部动机[29]。由此可知,学生基本心理需要的满足可以促使学生在学业中表现出更多的自主行为与更少的拖延行为。

(二)自我调节学习效能感的中介分析

研究发现,自我调节学习效能感在基本心理需要与学业拖延之间起到桥梁作用,这验证了假设2。学生的自我调节信念需要动机来滋养,基本心理需要的满足可以增强学生学习的积极性,使其更加主动地投入到学习进程中[30]。期望价值理论认为,对自己的能力有信心的个体成就动机更强,更趋向于追求成功,而不是逃避失败,然而失败恐惧又是学业拖延强有力的预测因素,因此更强的自我调节学习效能感意味着更少的拖延行为[31-32]。综上,基本心理需要的满足提升了学生的内部动机,具有内在动机的学生自主学习能力更强,认为自己更有能力组织和控制自己的学习过程,较少拖延学习任务。

(三)日常性学业弹性的中介分析

研究结果发现,日常性学业弹性在基本心理需要与学业拖延之间起到桥梁作用,假设3得到验证。动机发展的自我系统模型认为,人际资源(如教师支持或同伴关系)和个人资源(如能力感、关系性和自主性)都是能支持个体应对日常困难的动力资源[33]。学生从家庭、学校中获得自主支持与温暖的体验,并将这些经验塑造成关于自主、胜任、关系的自我系统,这些自我系统又为接下来的应对过程提供了动机基础,提高了个体成功处理这些麻烦与挑战的能力。此外,动机弹性模型指出,日常性心理弹性较高的个体通常更投入学习活动,并能成功应对,坚持性也更强,拖延行为更少[34]。

(四)自我调节学习效能感与日常性学业弹性的链式中介效应分析

研究证明了自我调节学习效能感与日常性学业弹性的链式中介效应,假设4得到验证。有研究发现,尽管所有学生都面临学业挑战,那些认为自己能力很强的学生似乎处理得更好,学习更自如,较少拖延学业任务[35-36]。在遇到学业挑战和烦恼时,学生对自己的信心、自尊感、学业投入等均被认为是学生成功应对学校日常斗争能力的关键因素[37]。并且,日常压力弹性假说认为,学生会将这种成功应对压力的经验积累发展为个体的弹性资源,这种弹性能力可帮助个体随后应对比之前更强烈的挑战[38]。总之,自我调节学习效能感高的学生,对自己的问题处理能力更有自信,更倾向于积极参与学习过程,并能运用恰当的学习策略来实现目标,灵活地处理与应对学业挑战,当他们遇到学习困难时更有可能坚持下去,更少拖延学业任务[39]。