“双减”背景下高年级小学生睡眠现状审思

作者: 庄聪敏

摘要:为调查“双减”政策实施后高年级小学生睡眠现状及影响因素,为学生睡眠健康的干预工作提供依据,通过整群抽样的方法,选取江苏省扬州市两所学校的310名小学高年级学生家长进行问卷调查。研究结果显示:(1)高年级小学生每日平均睡眠时间小于10小时的占比78.1%,睡眠质量不良的发生率为16.9%;(2)“双减”政策效果初显,高年级小学生的睡眠现状较以往有所改善,但仍有待提高;(3)非独生子女、学业等级不合格、睡前使用电子产品时间过长是高年级小学生每日睡眠时长不足的危险因素;(4)年龄大、母亲受教育程度低、隔代家庭以及严厉型教养方式是睡眠问题发生的显著影响因素。结论:高年级小学生睡眠现状有所改善,但仍未达到国家规定标准,社会各界仍需持续推进“双减”政策;高年级小学生睡眠问题受多方面因素影响,家庭、学校及社会需要协同努力,保障学生的睡眠健康。

关键词:“双减””;高年级小学生;睡眠现状;影响因素

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2022)30-0022-04

一、问题提出

在2021年全国两会召开期间,中小学生“缺觉”这一老大难问题成为代表们讨论的焦点,这一问题也逐渐从学生的个人困扰转变为教育公共议题,对学生生活、教育发展和社会进步都有着不同程度的影响。中小学生“缺觉”这一现象背后反映的是学生体质健康与生活质量的问题,折射出的是过重的课业负担与学业压力问题。对此,2021年4月,教育部基础教育司出台了《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》;同年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称“双减”)。这两个文件的出台是促进中小学生全面发展、健康成长的重大举措,表明了党中央、国务院对中小学生睡眠和身体健康问题的高度重视。

关于中小学生睡眠问题,国内外学者开展了比较充分的研究,这些研究可以从医学、心理学和教育学三个视角加以概括。其中,医学视角偏重研究生理层面上的问题,认为睡眠作为个体健康成长的重要生理基础,与学生的生长发育、免疫系统功能、躯体慢性疾病等息息相关[1];心理学视角偏重研究影响学生睡眠时间和睡眠质量的因子及其相互作用的效应问题,认为睡眠作为学生心理健康成长的重要保障,对学生的情绪反应、性格培养、记忆力和行为问题等都有着重要而独特的影响[2];教育学视角偏重研究学生睡眠现状与学校情境之间的关系,诸如探讨睡眠时长分配的合理性问题、分析学生睡眠状况与学业成绩之间的关系、将睡眠作为课业负担的客观考察指标等[3]。

这些研究引起了广泛重视,之后,我国出台了相关政策如“双减”政策,政策的实施对学生的睡眠问题产生了重要影响,但目前的研究中缺少对政策实施后效果的分析和评价。为此,本研究拟从心理学视角,研究“双减”政策出台后我国高年级小学生的睡眠状况,探究目前高年级小学生睡眠存在的问题及问题背后的各种影响因素,揭示“双减”政策实施后的影响和效果,并提出合理的解决对策和改进意见。

二、研究方法

(一)研究对象

采用整群抽样法,从江苏省扬州市两所小学的高年级中随机选取8个班,由8个班的学生家长填写问卷。本次研究共发放问卷327份,回收有效问卷310份,有效回收率为94.8%。其中,女生149人(48.1%),男生161人(51.9%),平均年龄为10.5±2.4岁。

(二)研究工具

本研究在参考中文版儿童睡眠习惯问卷(CHSQ)的基础上,编制了“高年级小学生睡眠状况调查问卷”,本研究中,该问卷的克隆巴赫α系数为0.87,表明问卷信度良好,项目之间有较高的内部一致性。

问卷分为两部分,共45道题。第一部分是基本信息,参考王广海[4]的研究,编制基本资料问卷,用于收集儿童性别、年级、是否独生子女、学业等级(期中联考等级)等十项人口社会学资料。第二部分为儿童睡眠习惯量表,包括睡眠时间和睡眠质量两个部分。通过睡眠时间的调查,可以获得平时睡眠时间、周末睡眠时间和每日睡眠时间;睡眠质量部分由33个问题组成,采用李克特三点计分法,其中问题1、2、3、10、11为反向计分,计算所有题项得分之和,评分以41分为界值,大于41分即被评为睡眠质量不良。在此基础上,本研究针对“双减”政策实施后家长眼中的小学生睡眠时间和睡眠质量的变化情况额外编制了两道题目。

(三)统计分析

采用SPSS25.0对数据进行统计分析,计量资料用均数±标准差表示,计数资料用例数(百分比)表示,以p<0.05为差异有统计学意义。

三、结果分析

(一)高年级小学生睡眠现状的总体描述

1.高年级小学生睡眠时间现状

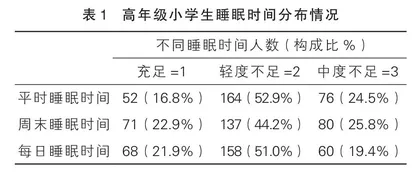

根据《儿童青少年近视防控适宜技术指南》的要求,小学生每天累计睡眠时间不应少于10小时。本研究将符合要求的睡眠时长定义为睡眠充足,否则为睡眠不足,其中不足8小时为重度睡眠不足,超过8小时不足9小时为中度睡眠不足,超过9小时不足10小时为轻度睡眠不足。本研究对高年级小学生的平时、周末和每日(平时和周末平均)睡眠时长进行了考察,如表1所示。卡方检验结果显示,非独生子女(c2=4.162,p=0.045)、学业等级为不合格(c2=15.262,p=0.002)、睡前使用电子产品时间过长组(c2=8.904,p=0.004)的睡眠不足率均高于其他组,睡眠不足率分别为72.7%、89.5%、77.1%。

2.高年级小学生睡眠质量现状

高年级小学生CHSQ总评分均值为(40.77±5.00)分,睡眠质量不良的有61名(16.9%),其中男生占17.4%,女生占22.1%。睡眠质量各维度发生率由高到低依次为:睡眠持续时间不规律(20.0%)、睡眠阻抗(15.2%)、睡眠焦虑(13.2%)、入睡延迟(8.3%)、异态睡眠(6.7%)、白天嗜睡(5.7%)、夜醒(3.9%)、睡眠呼吸障碍(1.9%)。进行独立样本t检验,发现睡眠质量的总评分上,男、女生差异无统计学意义,但在睡眠焦虑、夜醒两个维度上,男、女生之间的差异有统计学意义。进一步对不同性别学生的睡眠质量进行卡方检验,发现女生睡眠焦虑的发生率显著高于男生(c2=5.622,p=0.046),女生夜醒的发生率显著低于男生(c2=9.734,p=0.027),其他6个睡眠质量指标均不存在显著性差异(p>0.05)。结果见表2。

(二)“双减”背景下高年级小学生睡眠状况的变化情况

表3和表4显示,八成高年级小学生睡眠时间有所增加,睡眠质量有所改善。“双减”政策实施后,八成高年级小学生睡眠时间有不同程度的增加,其中睡眠时间增加2小时以上的占14.8%,增加1~2小时的占33.2%,增加0~1小时的占38.1%。此外,有85.5%的家长表示孩子的睡眠质量有所改善,睡眠状况逐渐向好。

(三)高年级小学生睡眠时间和睡眠质量的影响因素分析

1.高年级小学生睡眠不足的影响因素分析

以每日睡眠时间为参考,以小学生睡眠不足程度为因变量,其中轻度睡眠时间不足赋值为“0”,中度睡眠时间不足赋值为“1”,重度睡眠时间不足赋值为“2”。将小学生学业等级等因素作为自变量,进行有序Logistic回归分析,最终有3个变量进入睡眠时间的回归方程,见表5。结果显示,非独生子女、学业等级不合格和睡前使用电子产品时间过长是高年级小学生中重度睡眠不足的危险因素,三者均对睡眠不足有着显著的正向影响。似然比检验结果中,p<0.05,说明模型拟合结果良好;平行线检验结果中,p>0.05,说明模型符合平行性检验,参数估计值是有效的。

2.高年级小学生睡眠问题的影响因素分析。

将无睡眠问题组(CSHQ总分≤41分)和有睡眠问题组(CHSQ>41分)分别赋值“0”和“1”,将睡眠问题作为因变量,将小学生个人及家庭情况问卷中涉及的8项因素作为自变量,对其逐一进行单因素相关分析,把存在相关性的变量引入方程进行二元Logistic回归分析,最终有4个变量进入睡眠质量的回归方程,见表6。结果显示,年龄大、母亲受教育程度低、严厉型教养方式、隔代家庭结构是高年级小学生睡眠质量不良的独立影响因素。其中,年龄与睡眠质量呈负相关,表明年龄越大睡眠质量越不好(因为睡眠质量得分越高表示睡眠质量越不好)。Hosmer-Lemeshow检验值为12.604(p>0.05),说明模型拟合结果良好。

四、研究发现与讨论

(一)高年级小学生睡眠现状有所改善但仍有待提高

睡眠对儿童青少年的健康成长有着极其重要的影响,国家先后通过了一系列相关政策,明确强调要确保小学生每天睡眠时间不少于10小时。此次调查结果表明,该校高年级小学生睡眠不足发生率为78.1%,每日睡眠时间为9.34小时,相较于2021年《中国国民心理健康发展报告(2019—2020)》统计的数据——95.5%的小学生每天睡眠不足10小时,平均睡眠时长8.70小时[5],所调查学校高年级小学生睡眠不足的发生率有所下降,平均睡眠时间有所增加。结合家长对于“双减”政策实施后孩子睡眠时长变化情况的调查数据,可以初步推断“双减”政策效果初显,高年级小学生的睡眠时长较以往有所改善。另外,仅有16.9%的学生存在睡眠问题,并且有近八成的家长表示“双减”政策后孩子睡眠质量比以往有所提高,这些均说明“双减”政策对小学生睡眠问题的改善有着积极意义。但与此同时,我们发现小学生睡眠的实际情况与政策要求仍存在差距,因而社会各界仍要持续推进“双减”政策,并积极宣传“双减”政策和科学睡眠的意义,从而在现有成效的基础上进一步保障学生享有充足的睡眠时间、良好的睡眠质量和规律的睡眠作息。

(二)家庭情况是影响高年级小学生睡眠问题的重要因素

高年级小学生睡眠问题受多方面因素影响,其中,家庭因素对小学生睡眠问题有着重要影响。

首先,隔代家庭结构是小学生睡眠问题发生的危险因素。近年来,越来越多的老年人参与照料孙子女,人口抚养方式逐渐由“同代抚养”向“隔代抚养”转变。但是老年人的精力和体力不足,对孩子的睡眠习惯养成缺乏监管;同时,缺乏父母陪伴造成的心理问题也可能增加出现睡眠问题的风险。

其次,家长对于孩子过于严厉的教养方式可能会导致儿童出现较多的睡眠问题,这与儿童的心理压力程度有关。非独生子女睡眠时间不足问题更严重,这可能是因为非独生子女家庭中,家长对子女的关注度和照顾程度不足。近年来新增了不少“二胎”家庭,新生儿夜晚的哭闹也会影响老大的睡眠质量。另外,合理控制电子产品使用时间的儿童的睡眠时间显著长于过度使用电子产品的儿童。研究表明,手机、电脑等电子设备发出的蓝光会抑制褪黑素产生,加快觉醒状态,导致睡眠紊乱[6],从而影响正常入睡。

面对以上影响儿童睡眠的家庭因素,政府要高度重视隔代家庭教养可能产生的消极影响,提前制定好应对和干预措施;年轻的父母也要多参与子女的成长过程,切实履行教育职责,加强对子女的教育引导,让孩子学会合理使用电子产品。特别是非独生子女家庭和隔代教养家庭,养育者要避免因为精力有限而用手机代替陪伴和教育。

(三)理性看待牺牲睡眠时间换取学业成绩的做法

为了最大化儿童的人力资本积累,需要保持儿童睡眠时间和觉醒时间的适当平衡,增加儿童睡眠时间可能带来生理或医学意义上的好处,但同时也可能面临放弃其他人力资本投资类活动可能带来的好处。因此,儿童在夜晚不睡觉而去从事被认为更有意义的事情,可能也是导致儿童睡眠时间缩短的原因[7]。传统观念认为学习好的学生是因为在学习上花费的时间多,要想让孩子取得好成绩,必须缩减他们的睡眠时间。而本研究结果表明,学业等级不合格的学生睡眠时间更短,即广泛存在的睡眠缺失并没有换来小学生课业成绩的“突飞猛进”。日本脑科学研究者池谷裕二[8]在《考试脑科学》一书中提到,睡觉也是学习的一部分,在我们睡着时,脑会以各种形式整理信息,检察信息的一致性,并“整理”过去的记忆。睡觉对于恢复精神、集中注意力和提高记忆均大有裨益。因此,学校、家庭乃至整个社会要理性看待牺牲睡眠时间换取学业成绩小幅有限提高的实际价值,正视睡眠不足对学生身心造成的不利影响,从身心发展的长远角度,充分保证学生的睡眠健康。

五、结语

全民健康已成为我国社会的主打词,也成为社会主义现代化强国的重要指标。儿童的健康成长关乎中国未来人口素质的提高,因而我们要关注儿童的睡眠现状,确保儿童健康成长。本研究从心理学的视角考察了“双减”政策实施后小学高年级学生的睡眠现状及影响因素,所得结果对进一步改善小学生睡眠现状具有一定的启示。不足:本研究样本量较少,使得研究结果的解释和推广有一定的局限性,且没有进一步探究影响睡眠时间和睡眠质量的路径机制,在今后需要改进。

参考文献

[1]曾祥宇,黄彦,刘斯博,等. 睡眠时长、饮食习惯与学龄儿童肥胖的关系[J].中华疾病控制杂志,2021,25(5):600-604,611.

[2]徐小雨,曾霞,李秀红,等. 广州市小学生睡眠时长与心理行为问题的非线性关系[J].中国学校卫生,2019,40(12):1784-1787.

[3]刘娜,沈亚茹. 睡眠时间视角下我国初中生学业表现的城乡差异研究——基于CEPS面板数据的实证[J]. 中国人民大学教育学刊,2019(1):160-180.

[4]王广海.我国学龄儿童睡眠问题:特点、影响因素及行为干预[D].上海:华东师范大学,2015.

[5]傅小兰,张侃,陈雪峰.中国国民心理健康发展报告(2019-2020)[M].北京:社会科学文献出版社,2020.

[6]龙鑫.北京市中高年级小学生睡眠时间现状及影响因素分析[J].中国卫生统计,2020,37(5):704-707.

[5]周金燕.中国儿童睡眠时间投入的成本—效益分析:以六个省(市)调查数据为基础[J].华中师范大学学报,2021,60(1):154-162.

[8]池谷裕二.考试脑科学[M].高宇涵,译.北京:人民邮电出版社,2019.

编辑/于 洪 终校/石 雪