青少年应对网络恶语的国际经验与本土模式

作者: 陈峥 黄彬彬

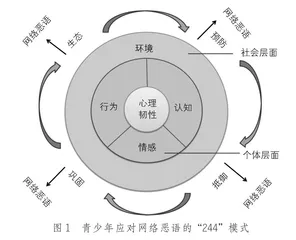

摘要:网络恶语是网络欺凌中较常见的一种形式。目前,青少年应对网络恶语的心理和行为趋于消极,为了使青少年有能力保护自己免受网络恶语的伤害,成为合格的数字公民,本研究首先梳理了网络恶语的特点、类型和对象,然后总结了国外帮助青少年应对网络恶语的经验,最后基于心理韧性理论,提出我国青少年应对网络恶语的“244”模式:“2”即双层,包括个体层面和社会层面;第一个“4”是指四个阶段,即预防、抵制、巩固、对网络生态的改变;第二个“4”指四个维度,即认知、情感、行为和环境。该模式以心理韧性为基础,多层次、多维度、多阶段的分析框架对网络欺凌研究有较高的参考价值。

关键词:网络恶语;网络语言暴力;应对模式;数字公民

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2022)30-0016-06

美国皮尤研究中心2018年的调查报告显示,59%的美国青少年经历过网络暴力,其中最常见的形式是谩骂和谣言,分别占比42%与32%[1]。在我国,《2018中国青少年互联网使用及网络安全情况调研报告》显示,高达71.11%的青少年报告自己遇到过网络欺凌,其中以嘲笑、讽刺、辱骂等最为常见,其他表现形式还有恐吓、恶意图片、动态图等[2]。这些网络恶语不仅给受害者造成了身心伤害,还会污染网络社会,阻碍青少年群体的网络社会参与。因此,有必要专门针对网络恶语进行深入研究,并探索青少年的自我保护模式。本文首先分析了网络恶语的分类与特点,然后总结了国际上青少年应对网络恶语的经验,最后提出适合我国青少年的应对模式。

一、网络恶语的定义与特点

网络语言暴力,俗称网络恶语(internet hate speech),是较常见的一种网络欺凌。南希·威拉德(Nancy Willard)认为网络恶语是通过网络发布的任何对他人造成伤害的语言,如嘲笑、辱骂、恐吓等。他总结了网络欺凌的七种表现形式,其中有四种都与网络恶语有关[3]。丹尼尔·希特伦(Danielle Citron)等[4]将网络恶语按伤害方式分为五类:威胁和暴力的言论;有意识地引起严重情绪困扰的言论;骚扰言论;压制平等对话的言论;污蔑某群体,加剧愤怒和偏见的言论。

网络恶语喜欢针对哪些人呢?蒙代尔(Mondal)等[5]搜集了Whisper (发帖匿名)和Twitter(发帖不匿名)两个社交网站2014年6月至2015年6月间的帖子(分别为4.897千万份和16亿份),发现了十种最常见的网络恶语,其中涉及种族、外形、性别及性取向的最多。最容易受到网络恶语中伤的对象中,排名前三的分别是胖子、黑人、愚蠢的人。蒙代尔等[5]还发现匿名会增加网络恶语的频率,尤其是种族歧视和性取向歧视。该研究揭示了易受网络恶语攻击的对象和内容,对帮助青少年避免网络恶语有参考价值。

面对网络恶语,青少年目前的自我保护行为趋于消极。《2018中国青少年互联网使用及网络安全情况调研报告》显示,青少年面对色情信息、诈骗、网络欺凌、网络骚扰等问题,较常见的应对方式是“当作没看见,不理会”,占比分别高达76.43%、68.12%、60.17%、63.74%[2]。然而,视而不见并不能让网络恶语消失,青少年要认识到上述五种网络恶语的本质及其形态,并采取积极的自我保护措施。

二、青少年应对网络恶语的国际经验

有关网络恶语的应对,各国首先从法律上给予青少年保护。《美国儿童互联网保护法》强调了学校在学生网络安全教育方面的重要作用[6]。加拿大制定了《加拿大仇恨言论法》,其中一部分内容聚焦于网络恶语,违反法律规定的边界需要接受加拿大人权委员会的调查[7]。德国相关法律规定,有如下网络恶语便处以监禁:(1)煽动人们憎恶某一特定人群。(2)对某一特定人群提倡暴力和专制措施。(3)口头诽谤某一特定人群。

从技术的角度,网络平台可以通过设置内容过滤器对网络恶语进行屏蔽,或者在虚拟社区和数字媒体平台开发多种网络交往指南,并在后台开发多语言注释数据集和算法,对网络恶语进行自动检测[8]。陈美华和陈祥雨[9]指出,语言欺凌在网络时代蔓延有其必然性,并建议利用大数据记录网络行为来保护青少年网络安全。

从教育的角度,一些国家开发了相应的课程,目的是使学生认识到网络恶语的本质、形式及严重后果,提升其预防意识,强化应对行为。例如,美国各州开设了 “数字驾照”课程[10]。该课程根据麦克·瑞布(Mike Ribble)的“数字公民素养九要素”理论框架设计了测试题,用于衡量学生对数字公民素养的认识,提供以具有争议性的在线行为为内容的2~3分钟视频课程,学生学习完相关课程后进行后测和课堂讨论,以此加强学生对数字公民素养的理解,只有通过系列测试获得“数字驾照”的学生才会被允许有更多的数字权限。

沃特曼(Waltman)研究了帮助青少年应对网络恶语的教学法,其核心是以人性化的教学来应对非人性化的语言暴力,创造宽容、多元和公正的新常态[10]。在该课程中,教师鼓励学生识别网络恶语,认识其煽动性和欺骗性的本质;向与自身不同的人群伸出援手,对遭受网络恶语的人群怀有善良和同情心;鼓励具有差异的多元化群体之间的交流,加强群体之间的团结。

上述研究和措施尽管比较全面、深入,但在实效性方面还有待加强。

首先,政府法律对于网络恶语的定义边界模糊[11],网络平台过滤和分类装置的精确度也饱受质疑[12]。

其次,大多数研究都站在成人的立场谈青少年的安全教育、生命教育或心理教育[13],鲜少从青少年自我保护这一角度来给出建议,因此未能贴近青少年的心理与行为。

再次,对网络欺凌的研究比较笼统,没有进行分类研究并提出更具针对性的建议。

第四,目前,网络欺凌应对的出发点是消极的,应该与更为积极的数字公民教育整合起来。

鉴于此,本研究专门对网络恶语进行分析,并基于“心理韧性”这一概念,建构出青少年应对网络恶语的“244”模式,以期提高青少年的自我保护能力,使他们成为负责任的数字社会公民。

三、青少年网络恶语应对“244”模式的建构

欺凌问题的研究中出现了一种新的呼声,即认为解决问题的办法除了营造安全、支持的环境以降低风险,更需要有意识地培养个体的社会情感技能,以消除社会和情感缺陷[14]。为此,本研究尝试从积极心理学的优势视角,聚焦于心理韧性,来尝试解决网络欺凌问题。

心理韧性是指人在面临挑战时应对和克服逆境的内部能力,无论是在预防网络欺凌还是减轻网络欺凌的不利影响方面,它都起着强有力的保护作用[15]。心理韧性不是一种固有品质,是可以通过培养获得的一种内在能力[16],其中,外部因素中的支持性环境、社会支持、成人依恋、积极的同伴关系等[17],内部因素中的高自尊、高自我控制和高自我效能感等[18],均有助于心理韧性的培养和提升。有学者提出应对网络欺凌的“网络心理韧性”,指“能够处理网络上的负面经历,即不保持被动,而是使用解决问题的有效策略,以保护自己不受伤害的能力”[19]。缺乏心理韧性的青少年更容易遭受网络欺凌[20],心理韧性在网络欺凌所造成的伤害和后续应对行为结果之间起着调节作用[21]。因此,培养和提升心理韧性能让青少年更好地预防和应对网络欺凌,同时促进自身积极发展。

基于上述心理韧性的相关研究,借鉴克利福德、沃特曼等人的教育经验,本研究提出青少年应对网络恶语的“244”模式。“2”即双层,指从个体到社会两个层面;第一个“4”指四个维度,即认知、情感、行为和环境;第二个“4”指四个阶段:预防、抵制、巩固,以及对网络生态的改变。(见图1)

(一)青少年应对网络恶语的层次

心理韧性的培养中,内部因素和外部因素同时发挥着作用,也即个人与社会两个层面。迈克·瑞布提出,数字公民教育REP模型包括三个方面和两个层次,三个方面即尊重(Respect)、教育(Education)和保护(Protection),每个方面都包括个人与社会两个层次,即尊重自己和尊重他人,自我教育与教育他人,自我保护与保护他人[21]。作为数字公民,青少年面对网络恶语既要学会自我保护,也有责任遵守网络规范与伦理,维护网络社会的安全与文明。

(二)青少年网络恶语应对的阶段和维度

网络恶语经由互联网传播,具有便捷性、即时性、大规模、匿名性的特征[4]。一旦扩散,便难以控制,影响巨大。因此,事先应加强预防,一旦网络恶语产生,则应及时抵御和制止。在遭受网络恶语伤害后,个体应该提升心理韧性,同时寻求外部帮助以巩固自身力量。基于此,本研究提出青少年应对网络恶语的四个阶段——预防、抵御、巩固、改变。同时,参考学生安全素养指标体系的三个维度——意识、知识和能力[22],结合心理韧性发展所需的外部环境,提出青少年应对网络恶语的四个维度——认知、情感、行为和环境。

下面从四个阶段分别阐述青少年应如何应对网络恶语。

1.预防阶段

(1)青少年首先要了解什么是网络恶语,网络恶语的本质、形成机制和传播特点。其次,了解有关法律知识、网站的某些保护功能以及可求助的对象或机构。网络恶语的产生有其必然性,因为人类的本性是竞争性生存[9]。从社会情绪的角度来看,网络是人们情绪宣泄的一个出口。而一旦出现网络恶语,情绪宣泄就会演变成语言暴力,而且会无限发酵,甚至从线上发展到线下。某些不当言论是面向更大范围的群体发表的,会加重目标群体的公众羞耻感[23]。不仅如此,网络恶语的伤害还具有持久性,因为在网络上彻底删除所有恶语从技术上是很难实现的。

(2)青少年对自己的网络行为要保持谨慎的态度,避免引发或招致恶语。

(3)青少年要把控好自己的言行。研究指出,个体自己发布轻率或负面内容、社交平台好友发布此类内容,都会增加网络欺凌的风险[20]。首先,不在网络上(尤其是开放性的社交网络平台)过多暴露自己的个人生活和隐私,因为贫富、两性关系、外表等都是容易招致网络恶语的话题。其次,要避免某些容易引起他人负面联想的言行,例如,如果在网上发布“通宵派对”这类标题,容易让人联想到不检点的生活作风。再者,不要发表对他人外表(包括公众人物和普通人)、种族、民族、性别等属于个人偏好的看法,要谨慎对待敏感和有争议的话题。不要用种族主义者(如希特勒)、同性恋名人或其他有争议的人物的照片作为自己的头像。

(4)在对环境的感知上,青少年应注意觉察网络环境的安全性。例如,这个网站、公众号或社交平台的经营者是谁?是仅限于自己认识的亲友还是向社会开放的?其他网民的素质如何?此外,还需要了解到不同的媒介处理网络恶语的态度和能力是不同的,有的媒介能做到“一键投诉”,有的则需要找到管理员进行沟通。

2.抵御阶段

(1)青少年要学会分析网络恶语的动机、证据和逻辑,找出其中的错误。例如,这些恶语到底是针对自己的还是针对某类人群或某种现象的?这些恶语属于哪类偏见?其结论是否有逻辑上的错误?恶劣程度如何?其言论是否构成违法犯罪?当有人说自己“胖”或者“丑”时,应分析一下:这个人到底是认识你并且对你不友善的人,还是陌生人?对这类攻击外表的恶语,应该果断反驳:没有人的外表是完美的,也没有单一的审美标准,讥笑他人外表的人是浅薄无知的。对那些涉及种族、民族歧视和人格侮辱的恶语,要向对方明确指出这类言辞已经违反了《中华人民共和国治安管理处罚法》第25条,属于寻衅滋事,可处以罚款与行政拘留。

(2)当受到网络恶语的侵害时,既不要过于愤怒,更不应该自责。要相信大部分网民是理性的人,不要让少数“垃圾语言”影响自己的情绪。要克服恐惧心理,相信网络恶语是可以遏制的,鼓起勇气捍卫自己的权利。此外,要认识到网络欺凌是为了引起注意和获得关注,因此软弱和消极的应对反而会助长这种行为。消极应对包括逆来顺受、自责和愤怒[24],往往会引发更高水平的网络欺凌[25]。