三阶培育:初中班级心理委员胜任力培养的思考与实践

作者: 周玲

摘要:班级心理委员是学校心理危机“三预”工作的联结器、探测器和警报器,发挥着不可替代的作用。目前,班级心理委员存在着身份认同度不高、工作效能感低下、同伴影响力不足等困境。四川省成都市七中育才学校是一所初中校,自2009年设立班级心理委员以来,致力于班级心理委员胜任力的提升,构建起了初中班级心理委员三阶培育结构模式,开发出了较为系统的三阶培育内容体系,着力提升班级心理委员的基础型胜任力和提升型胜任力,成效显著。

关键词:班级心理委员;三阶培育;胜任力

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2022)33-0063-04

一、引言

班级心理委员,是指经过一定的心理专业培训,负责组织班级心理活动、及时反馈班级同学心理动态、初步处理同伴一般性心理问题的学生心育队伍。班级心理委员的设立,完善了学校心理健康教育的组织结构,丰富了学校心理健康教育的实施路径和开展方式,将单一的“师—生”互动通道拓展为多元的“师—生”“生—生”互动通道,让心理健康教育更贴心、入心、护心。

最近几年,校园心理危机事件呈不断上升的趋势。2021年7月,教育部办公厅发布《关于加强学生心理健康管理工作的通知》,指出要“加强过程观念,提升及早发现的能力;加强结果管理,提高心理危机事件干预处置能力”。各省、市积极呼应,出台了相应的地方政策,落实文件精神。近两年,成都市连续发布《成都市中小学心理健康服务专项工作方案》《成都市中小学心理危机转介指南》两份文件,对学校心理危机预防、预警、干预(以下简称“三预”)工作做出了具体要求和详细指导。依据文件精神,各学校均在探索建立更为有效的校本化“三预”工作机制。班级心理委员较心理教师、班主任等心育队伍,在“三预”工作中具备明显的优势,如“身份相同”让心理委员和一般学生之间的心理距离更近,“阶段相同”让心理委员对一般学生心理异常的觉察更敏锐,“空间重叠”让心理委员对危机事件的反应更迅速等。有学者指出,班级心理委员是学校心理危机干预快速反应通道中的“最前哨”[1],是学校心理危机“三预”工作的联结器、探测器和警报器,发挥着不可替代的重要作用。在此背景下,探索如何更有效地培育具有胜任力的班级心理委员,具有鲜明的时代意义和现实价值。

二、班级心理委员工作开展的现实困境及原因分析

四川省成都市七中育才学校作为一所全国初中教育改革创新示范校,自2009年开始设立班级心理委员,由心理教师直接管理,指导其开展各项心理关护工作。在十余年的探索中,学校积累了一定的工作经验,同时也遭遇了一些现实困境,主要体现在以下三个方面。

(一)身份认同度不高

“身份认同”包括“集体身份认同”和“自我身份认同”两个层面。集体身份认同指向个体对自己所处团队的认可度,自我身份认同指向个体对自己承担的社会角色的认可度。身份认同直接影响着个体角色职责的履行情况和团队贡献程度。

在工作中,我们发现,部分心理委员的集体和自我身份认同度都不高,表现为“不想做”,工作消极、懈怠,破坏团队氛围,影响工作成效。究其原因,主要源自班级心理委员建制不明确、选拔不规范、职责不清晰、制度不完善几个痼疾。

(二)工作效能感低下

“效能感”是指个体对自己是否有能力完成某一任务所进行的推测与判断。效能感的高低影响着个体相关行为动机的强弱,过往成功经验是效能感的主要来源之一。

班级心理委员专业化培训的系统性、深入度不够,导致心理委员在开展工作时受三类“缺乏”的限制:知识层面,缺乏“草根化”的心理学知识;能力层面,缺乏“实用性”的心理关护技能;个性层面,缺乏“正向化”的心理资本赋能。心理委员普遍有想要做好工作的愿望,但会在不断的挫败中产生自我怀疑,致使效能感低下,个别学生认定自己无法胜任心理委员工作,滋生了焦虑情绪,产生了挫败感。

(三)同伴影响力不足

班级心理委员是国外朋辈辅导在我国学校心理健康教育中的本土化形式[2]。对初中生来说,同伴间的共同点多、互动性强,彼此间的影响力最大。班级心理委员承担着普及心理知识、营造良好心理氛围、关护班级同学心理健康的职责,但从目前诸多学校的情况来看,他们实际上并未充分发挥出同伴影响力,更多心理委员陷入了寂寂无声、默默无闻、自娱自乐的困境。

这一困境的形成一方面是由于学生对班级心理委员缺乏科学的认识导致的,有部分学生甚至调侃有心理问题的人才当心理委员;还有的学生觉得心理委员是“告密者”,专门打小报告。这样的认知偏差让心理委员很难推进工作,发挥不出示范引领的作用。另一方面,源自班级心理委员工作形式较为单一,普遍以填写“班级心理状态晴雨表”为主,较少通过其他更具亲和性、普适性、趣味性的心理活动中发出声音、亮出身影。心理委员存在感弱,影响力自然不大。

总的来说,班级心理委员从事的是一项专业性较强的工作,只有具备专业的胜任力,方能突破以上三大困境,更好地发挥引领作用。

三、班级心理委员胜任力的内涵与层级

胜任力是指与工作绩效或生活中其他重要成果直接相关的知识、技能、能力、特质或动机[3]。有研究者参照国内外有关胜任力及心理健康教育的研究成果,提出班级心理委员的胜任力包括人格特质、工作动机、心理健康教育领域的知识与技能水平[4]。

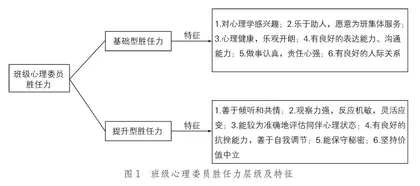

根据工作需求和培养需要,可将班级心理委员胜任力分为两个层级。其中,人格特质和工作动机属于基础型胜任力,是班级心理委员门槛性的胜任力特征,解决的是适不适合的问题,主要用于心理委员的入职选拔,是学校在心理委员队伍建设中要把好的第一道关。心理健康教育领域的知识与技能水平属于“提升型胜任力”,这类胜任力的特征需要通过科学、系统、专业的培训达成,解决的是“好不好”的问题,既是心理委员培训的目标,也是选拔优秀心理委员的主要标准。

两类胜任力的具体特征如图1所示。

四、三阶培育,提升班级心理委员的胜任力

(一)提升班级心理委员胜任力的三阶培育结构模式

三阶培育由初阶、中阶、高阶三个层层递进的阶梯构成,分别指向心理委员认同度(I am)、效能感(I can)、自主性(I will)三个层面的培养。三个层级培养重心不同,目标各有侧重,初阶以“融合”为导向,旨在促进心理委员的身份认同和团队归属,激发其工作动力;中阶以“训练”为导向,旨在促进心理委员掌握心理关护的相关知识,了解心理关护的常用方法,在练习中习得有效技能;高阶以“任务”为导向,旨在促进心理委员综合能力的提升,在任务的完成中丰富精神,充盈内心,成为一个具备自主性的有生命力的个体;最终达成提升“胜任力”的培养目标,让心理委员具备自助、助人的能力,让这点点星光能照亮每个成长中的心灵。

三阶培育结构模式图如图2。

(二)提升班级心理委员胜任力的三阶培育内容体系

本研究以人本主义和积极心理学为理论支撑,结合班级心理委员成长需求问卷调查及工作实践经验,建构起班级心理委员三阶培育内容体系,如表1所示。

对此内容体系简要说明如下:

三阶培育以一年为期,初阶与中阶培训主题原则上按顺序进行,并在第一学期培训完成,第二学期根据实际情况增设中阶培训主题,或对心理委员掌握欠佳的知识和技能进行再培训。高阶主题贯穿在一学年中,以任务为形式,历经指导、执行和反馈三个阶段,并以任务完成情况作为考评标准。培训课时与工作积分挂钩,1课时积1分,基础分为10项必做项,总分10分,包括2项初阶培训、5项中阶培训,以及前3项高阶培训;附加分为高阶培训中的“自选+自创活动”,每完成一项“自选+自创活动”,根据活动的难易程度积1~3分,无上限。心理委员积分作为学年评优的主要依据。

(三)提升班级心理委员胜任力的三阶培育实施策略

1.设立优选机制,保障人岗匹配

班级心理委员承担的职能要求这支队伍需要具备较高的综合素养和较强的专业能力。在选拔心理委员时应设立优选机制,以“优中选优”为原则,最大限度地保障人岗匹配。

优选机制包括基本素养、人员构成、选拔方式三个方面。在基础素养上需达到基础型胜任力的相关要求;人员构成应兼顾男女,最佳比例为1:1,每班配备男女心理委员各1名,便于后期开展工作;选拔方式可综合自荐、教师推荐和同伴推荐的情况确定候选人,并在班级内开展正式的竞选演讲,师生投票选出,更有说服力。之后在全校可通过喜报、广播、升旗仪式等方式亮出竞选成功的心理委员,增强其归属感和荣誉感。

2.丰富培训方式,实现梯度培养

三阶培育模式各阶段目标不同,主题多元,内容丰富,单一的讲授式培训难以很好地达成每个阶段的培育目标。因此,在具体实施中,需要融合教师讲解、案例剖析、团体活动、角色扮演、项目探究、微格教学等多元化的培训方式,达成培训目标,实现梯度培养。

例如,初阶培训第2课时“最美的遇见(二)”,需要达成的目标是团队融合,需要创设情境,让心理委员们在活动中拉近距离,增进了解,增强凝聚力,获得归属感。因此,这一主题培训以团体活动为形式,在“个性名片”、“滚雪球”、“相似圈”、“巧解千千结”和“光谱图”等充满趣味的团体活动中让大家充分动起来,在体验的基础上触动情感,彼此间的情感联结也在这一过程中悄然发生。

再如,中阶培训第3课时“倾听与共情”的目标是让每位心理委员掌握基本的倾听与共情技术,并将其运用到心理关护工作中。一般来说,技能与方法的培训中,更需要关注知与行是否统一,避免知道但做不到的无效培训。对这一主题的培训适宜采用角色扮演和微格教学的方式,可以将心理委员分为三人一组,分别扮演讲述者、倾听者和观察者,讲述者向倾听者讲述一件自己的事情,倾听者用自己觉得好的方式进行倾听和共情,观察者观察倾听者所用的方式以及讲述者对此方式的反应,做好记录。之后,扮演者分享自己在角色扮演过程中的感受,反思角色扮演中的技巧是否运用得当,其他小组作为观察者从客观的角度提供观察信息,作为补充,丰富反思视角。教师对角色扮演中的共同问题作点评、指导和示范,让学生内化于心、外化于行。

3.整合教育资源,多方赋能成长

从管理的角度来说,班级心理委员由心理教师直接管理,指导开展各项工作。但班级心理委员的培养绝不是心理教师能够一力承担的事情,需要充分整合学校各类教育资源,多方合力,方能更好地为心理委员的成长赋能。

例如,在心理委员的建制归属上,我校整合了学校社团资源和班级管理资源,既将其纳入学校心理社团“心语社”,颁发社团聘书,参与社团评优;也作为班级干部的一员,参与班级建设。明确的建制,让心理委员有了更多发声机会,能更好地发挥自身的影响力。

五、结语

班级心理委员三阶培育模式将散落在全校不同班级的心理委员们凝聚成一个团队,以自助和助人为目标,让学生在“我是”、“我能”和“我想”的信念与行动中提升关护自我、关护他人心灵的能力,充分联结“教师与学生”“学生与学生”“个体与心灵”。在我校的实践中,心理委员们出色的胜任力得到了教师的支持和同伴的认可,“心语日记”“心语晴空”“心语使者”等心理委员特色活动广受好评。每周“班级心理晴雨表”成了班主任和心理教师动态观测、及时了解学生心理现状的重要方式,有效提升了校园心理危机预警的准确性,减少了心理危机事件的发生。

参考文献

[1]陈宇燕. 三阶赋能:中小学班级心理委员胜任力培养路径[J]. 中小学心理健康教育,2020(36):61-63.

[2]韦志兆. 团体辅导在大学生心理委员培训中的运用[J]. 教育与职业,2010(8):71-73.

[3]李金福. 心理委员胜任力的校本培训[J]. 中小学心理健康教育,2009(7):8-10.

[4]张瑾. 心理委员胜任力视角下的朋辈互助工作探析[J]. 教育时空,2018(23):123-126.

编辑/于 洪 终校/石 雪