“双减”背景下初中物理课堂教学策略

作者: 吴菁华

【摘要】教师在开展初中物理教学的过程中,要认真落实“双减”政策,减少作业数量,减轻学生的课业负担,努力通过更高质量的教学活动推动学生能力发展。文章具体分析了在“双减”背景下,教师如何有效引导学生在物理课堂上多表达、多提问、多阅读、多讨论、多实践,以提升课堂教学质量。

【关键词】初中物理;“双减”政策;课堂教学

作者简介:吴菁华(1976—),女,江苏省南通市海安市紫石中学。

为了有效落实“双减”政策,一方面,教师要对课堂教学内容与教学方式进行调整,着力提升教学质量,让学生顺利地通过课堂学习掌握知识,发展能力与素养;另一方面,教师要在课堂上尽可能地给学生展示的机会,帮助学生在课堂上突破发展的瓶颈,以更好地应对更具开放性的课后作业。显然,在“双减”背景下,教师更应充分利用课堂这一教学主阵地,通过高质量的教学活动强化学生的学习能力与思考能力,让他们学会灵活运用所学知识,同时提升解决问题的能力。在这样的情况下,学生在完成课后作业时才会游刃有余,既能获得提升,又不会感到学习压力过大。

一、让学生在课堂上多表达,提升语言表达能力

在“双减”背景下,教师要在课堂上给学生留出充足的表达空间,让他们呈现自己的观点、叙述自己感到困惑的地方以及自己解决问题的思路,然后通过沟通交流等方式帮助他们明确自己的发展需求、找到进一步提升的方法[1]。由此,学生还可以有效提升语言表达能力。如果学生的语言表达能力不强,理解物理概念、解题时的思路不够清晰,他们参与课堂互动的效果也会受到影响。在引导学生表达时,教师要多鼓励学生,给他们提供适当的指导,以增强学生的表达动力。

例如,在教授苏科版初中物理八年级下册教材中的“浮力”一节时,教师先创设情境,激发学生表达的欲望,再引导学生结合生活经验进行表达。教师先在白板上展示一些有趣的浮力现象,如船只漂浮、潜水艇升降、冰山移动等。接下来,教师鼓励学生用自己的话描述看到的现象,并尝试分析物理现象背后的原理。不论学生的表达是否准确,教师都可以由此了解他们对于相关物理概念的思考,而且可以顺势引导学生从自己的认知出发进行探究学习。

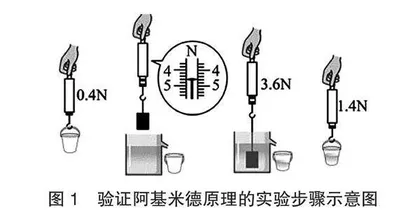

除了描述具体的图片,教师还引导学生描述实验过程。在学生掌握浮力知识后,教师带领学生完成验证阿基米德原理的实验。在组织实验前,教师先展示如图1所示的验证阿基米德原理的实验步骤示意图,并给学生提供铜块、水、溢水杯、烧杯、弹簧测力计等实验器材,然后引导学生描述实验的过程、设计实验方案。学生在表达时要整合学到的知识,分析实验的原理,这会加深他们对物理概念的理解,也会提升他们的思维品质。通过学生的表达,教师能看出学生对浮力知识的掌握情况,这能帮助教师在后续更精准地布置作业。当然,如果教师在学生描述实验过程时,发现学生存在知识盲区,应当及时通过交流帮助学生查缺补漏,并根据学生的需要调整教学内容、优化教学方式。在学生设计实验方案后,教师提醒学生将实验步骤写下来,以确保学生后续做实验时能够按照确定好的流程一步步操作。在学生做实验时,教师则引导学生留心观察实验现象,并根据实际情况对实验方案进行微调。

二、让学生在课堂上多提问,发展批判性思维

要提升课堂教学效果,教师要采取多种方式拨动学生思维的弦,让他们更主动地思考。鼓励学生提问是激发学生思维活力的有效方式。教师应该在课堂上给学生提供提问的机会,让他们深入分析物理现象,形成应用物理知识分析生活现象的意识,发展批判性思维。鼓励学生提问能使学生发现物理现象的有趣之处,从而对物理概念产生更强烈的好奇心,对学习内容形成期待。面对学生提出的问题,教师不仅要及时分析问题的科学性、合理性,还要适时给学生提供分析解决思路的学习支架,推动学生进行探究学习[2]。

例如,在教授苏科版初中物理八年级下册教材中的“液体的压强”一节时,教师先展示一个物理装置,然后引导学生由此提出问题并自主寻找解决问题的方法。教师分享了这样的物理装置:某车站厕所的自动冲水装置如图2所示,这种冲水装置中的圆柱体浮筒A的底面积为S、高为h,盖片B的面积为S1(盖片B的质量、厚度不计),连接浮筒、盖片的是长为L的杆子(杆子的体积和质量不计),当流进水箱的水刚好没过浮筒A时,盖片B被撤开,水通过排水管流出(已知水的密度为ρ1)。接下来,教师引导学生根据图片和文字说明分析这一物理装置的原理,然后由此提出问题。有学生提出这样的问题:“如果水箱的水刚好没过浮筒A,此时浮筒的受力状况是什么样的呢?”也有学生更加关注盖片B,提出这样的问题:“当水箱的水刚好没过浮筒A,水对盖片B的压力是多少?”还有学生比较关注水箱中水的深浅,提出这样的问题:“水箱中的水多深时,盖片B会自动关上?”在这一过程中,学生会逐渐形成将物理知识运用到实际生活中的意识。

三、让学生在课堂上多阅读,提升自主学习能力

为了开阔学生的视野,教师应当在课堂上分享与教学内容有关的拓展学习资料,然后鼓励学生自行阅读拓展学习资料,和同学分享阅读心得,讨论自己由此了解到的物理知识,并尝试运用学到的物理知识分析自己在生活中见到的现象。这样的教学活动可以满足学生的探究欲,让学生在有限的时间内更有效地学习知识,同时可以推动学生的自主学习能力提升。

例如,在教授苏科版初中物理八年级下册教材中的“浮力”一节时,教师分享了阿基米德利用浮力原理验证皇冠黄金纯度的故事。在学生阅读这则故事后,教师让学生用自己的语言将故事讲出来。完成这项学习任务后,学生会弄清楚这则故事的来龙去脉,发现故事中的关键内容。接下来,教师引导学生总结这则故事包含的测量实验的步骤。在学生顺利总结实验步骤后,教师引导学生自行设计一个密度测量实验,探究自己在生活中常看到的事物的密度。为了完成这个实验,学生需要消化自己通过拓展学习资料学到的知识,还要留心观察自己身边的事物,围绕这个事物设计一项实验。这样的教学活动不仅可以让物理课堂的氛围活跃起来,还可以让学生轻松地获得能力与素养提升,减轻课后学习压力。

四、让学生在课堂上多讨论,发展合作学习能力

有些物理知识具有较强的抽象性,学生在学习这类物理知识时常常会感到受挫。为了帮助学生学习这类物理知识,教师可以组织小组合作学习活动,让学生共同讨论与物理知识有关的内容,由此逐渐掌握学习的重点和难点。在小组中,学生不仅可以交流想法,加深对物理知识的理解,而且可以灵活运用学习知识,学会依靠集体的力量解决问题[3]。在组织合作学习活动时,教师要引导学生形成学习共同体,共同完成任务。

例如,在教授苏科版初中物理八年级下册教材中的“二力平衡”一节时,教师组织了小组合作活动。教师先展示这样的题目:雨滴下落时,会同时受到重力和阻力的作用,如果阻力随雨滴下落速度增大而增大,那么在雨滴刚开始下落时,其受到的重力与阻力之间的关系是怎样的?接下来,教师鼓励学生组成学习小组,在组内共同分析教师提出的问题。在合作学习的过程中,学生可以通过分享自己的想法锻炼沟通能力,还可以通过比较自己和同学的观点发展思考能力。在学生讨论的过程中,教师用心观察学生的发言状况,避免学生游离于学习之外。与此同时,教师也会关注学生在合作学习活动中的能力发展情况,记录学生的实际学习表现,以便后续给出科学的评价意见。

五、让学生在课堂上多实践,提升动手操作能力

传统的物理教学模式注重让学生专心听讲。然而,这样的学习方式其实不完全符合学生的思维发展特点,不利于学生的理解、迁移与创新能力发展,也不利于学生的核心素养形成。让学生动手、动脑,才能使学生对物理知识、物理现象产生更深刻的理解。因此,在“双减”背景下,教师还应在课堂上组织多种类型的实践活动,鼓励学生动手操作,在实践中扎实掌握知识与技能。在实践活动中,学生需要调动多重感官学习知识, 这不但能提升他们的学习效率,还能让他们养成良好的学习习惯,学会将抽象的物理概念与具体的现象结合起来[4]。

例如,在教授苏科版初中物理八年级下册教材中的“牛顿第一定律”一节时,教师选择引导学生通过实践活动掌握物理知识与技能。在学生大致了解牛顿第一定律后,教师提出这样的问题:“前两天,小明骑自行车去郊外玩。他在一段下坡路快速行驶时,突然发现前面有一个小孩在玩耍,于是他急忙用力踩了刹车。请问,此时可能发生什么事?发生这种事的原因是什么?这给了你什么启示?”教师提出问题后,没有要求学生立刻回答问题,而是顺势带领学生到操场上骑自行车,让学生由此分析小明遇到的情况,并结合自己的实际体验回答问题。有了实际体验,学生很快得到了前两个问题的答案—此时,小明的自行车会向前倾斜,这可能导致小明从车上摔下来。接下来,学生则根据自己的体会,分享自己得到的启示。有学生表示:“在骑车时,我们一定要遵守交通规则,保持安全距离,小心行驶,尽量避免紧急刹车。”由此,学生不但掌握了物理知识,还提高了解决实际问题的能力。

结语

在“双减”背景下, 教师要更加重视课堂教学活动,通过高质量的教学活动让学生主动进行探究,实现高效学习,从而减轻课后学习负担。为此,教师需要组织多种类型的教学活动,而且要在课堂上留出空间给学生表达、提问、阅读、讨论、实践,使学生更好地展示自己的能力,顺利地解决遇到的问题,并由此扎实掌握物理知识和技能,提升物理核心素养。

【参考文献】

[1]胡卫国,李枝慧.“双减”政策下如何优化初中物理教学[J].江西教育,2024(27):44-45.

[2]许忠林.探究性实验教学在初中物理教学中的应用研究[J].名师在线,2024(21):53-55.

[3]陈和平.基于“双减”的初中物理问题驱动复习法思考[J].甘肃教育,2024(13):111-114.

[4]王云霞.“双减”背景下初中物理实验教学生活化策略分析[J].读写算,2024(21):137-139.