初中历史教学中德育渗透策略探究

作者: 沈韬

【摘要】在学科教学中渗透德育理念,是德育工作的主要形式。文章立足新课标,从素养导向、学生为本和理实结合三个方面,总结在初中历史教学中实施德育渗透的基本原则,以部编版初中历史八年级上册第16课“毛泽东开辟井冈山道路”为例,从导入热点、搭建支架、拓展学习等方面,探究初中历史教学中渗透德育理念的有效策略,以期创建“德育+”的育人模式,彰显历史学科的育人功能。

【关键词】初中历史;德育渗透;立德树人

作者简介:沈韬(1984—),男,江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学。

德行在中华文化语境中具有重要作用,它能够对一个人的成长历程产生重要影响。自古以来,培养人良好的道德品质、促进受教育者的健康成长,始终是教育事业的不懈追求。当下,德育仍旧是教育工作中的关键内容。《义务教育历史课程标准(2022年版)》(以下简称“《课标》”)指出历史课程是落实立德树人根本任务的重要课程,强调历史课程的育人职责,提倡广大教师要在课程内容中挖掘德育元素,并在日常教学活动中实施德育渗透。

一、初中历史教学中德育渗透的基本原则

(一)素养导向原则

《课标》提出了“注重培育学生核心素养”“通过核心素养的培育,落实立德树人根本任务”等要求,肯定核心素养在历史课程教学及德育工作中的重要作用,指出核心素养与德育之间的紧密关联。由此,初中历史教师应坚持素养导向的原则,以唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释和家国情怀五项核心素养为依据,开展德育工作,从而在历史教学中渗透德育理念,并落实核心素养的目标[1]。

(二)学生为本原则

学生为本的原则是指依据学生的成长规律和真实需求,以学生感兴趣的方式实施德育渗透。初中阶段的学生处于认知和思维发展的关键时期,他们乐于接触新事物,也容易被各种信息迷惑。对此,在历史教学中,教师要坚持学生为本的原则,围绕学生感兴趣的事物及辨别信息的能力等主题,精心设计德育活动,让学生在学习历史知识、梳理历史脉络的过程中,树立正确的观念,形成良好的道德品质。

(三)理实结合原则

德育是一项动态的育人工作,它需要以学生的意志为转移,也需要建立在真实的教育场景中。基于德育的动态化特征,在历史教学中实施德育工作,教师应遵循理实结合的原则,将德育渗透在理论教学、课堂实践以及社会实践等活动中,让学生在理论学习中挖掘中华民族传统美德,体会中华民族精神,并在实践中传承民族精神、弘扬传统美德,从而充分体现历史学科的德育价值[2]。

二、初中历史教学中德育渗透的有效策略

为了有效落实德育目标,创建“德育+”的育人模式,教师应广泛寻找历史教学中的德育要点,从导入热点、搭建支架等角度,实施德育渗透,推动德育工作与历史教学的深层次融合,从而让学生提升道德品质、形成健全的人格。

(一)导入热点,唤醒情感共鸣

在信息化时代,学生可以通过新媒体平台,及时地了解国家和社会的热点新闻,也能了解人民日常生活中的各类事件。基于此,为了引起学生的情感共鸣,激发他们对所学内容的兴趣,教师可以在历史课堂的导入环节引入社会热点新闻,让学生在热点新闻的启发下,关注历史学科知识,并深挖历史知识背后的民族精神、家国情怀等德育元素[3]。

在选择热点时,教师不能一味地追求热度,而忽视热点与历史教学内容和德育工作之间的关系。教师应在精心选择的基础上,导入与历史学科教学内容、德育目标息息相关的热点新闻,从而激发学生的学习兴趣和情感共鸣,更好地在历史课堂上渗透德育理念。以“毛泽东开辟井冈山道路”一课为例,受到近些年“旅游热”的影响,“重走长征路”“再见井冈山”等红色主题的旅游项目得到了人们的广泛关注,刮起了一股红色旅游浪潮。在各种网络新媒体平台上,涌现了一大批红色旅游的自媒体博主。结合这一社会热点,在历史课堂的导入环节,教师可以采取情境化的教学手段,将社会热点与历史教学融合起来,并设计一段精彩的课堂导入语,案例如下。

“郴衡湘赣之交,千里罗霄之腹”,这句话描绘的是哪一个城市?是大名鼎鼎的井冈山。随着全国范围内刮起的旅游热潮,“再见井冈山”“我与井冈山有个约定”等红色主题旅游项目频繁出现在人们的视野中,人们纷纷前往井冈山追寻革命踪迹。那么,你知道井冈山为何会成为红色旅游胜地吗?人们之所以如此熟知井冈山,与哪一个历史事件有直接关系?

借助上文所示的课堂导入语,教师以当今社会的红色旅游话题为主要素材,将红色旅游与井冈山联系起来,以此引起学生的共鸣,让学生把握“井冈山”这一关键词。在此基础上,教师可以继续设置问题,引出历史课题。如“人们对井冈山的认知,主要源自‘毛泽东开辟井冈山道路’这一历史事件,那么,你们知道这一历史事件在新民主主义革命中的地位和作用主要体现在哪些方面吗?”在问题的启示下,学生能够明确本课的主要学习内容,也可以将社会热点新闻与民族的发展联系起来,在情感共鸣中增强家国情怀。

在历史课堂教学的导入环节,为了引起学生的情感共鸣,激活他们主动思考和自主学习的意识,教师考虑到初中学生的认知和思维能力,以社会热点为主要素材,为学生建构情境,不仅可以创新课堂导入的形式,还可以改变学生的学习方式,让他们围绕热点话题进行积极思考。

(二)搭建支架,梳理历史事实

历史学科的德育要以历史事实为基础,让学生在学习历史知识、梳理历史发展脉络的过程中形成强烈的家国情怀。对此,教师可以在历史课堂上搭建支架,如问题支架、史料支架、图表支架等,引导学生以不同的方式,梳理历史事实,厘清楚历史事件的起因、经过、结果、影响等,并在此过程中渗透德育理念,唤醒学生的家国情怀[4]。

在引领学生梳理历史事实的过程中,教师要根据课堂教学的进度,搭建不同的学习支架,让学生将不同的历史事件联系起来,明确它们之间的因果关系,促使他们深挖历史事实的背景。以“毛泽东开辟井冈山道路”一课的教学为例,根据课堂教学及德育需求,教师可以分阶段搭建学习支架。

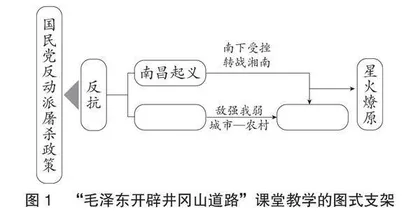

1.第一阶段:搭建图式支架,复习知识

为了让学生全面地了解“毛泽东开辟井冈山道路”的前因后果,了解革命领导者的谋略,领会中国共产党人敢为人先的不屈精神,教师可以在历史课堂教学的第一阶段搭建图式支架,引领学生复习前一课的知识,让他们明确“开辟井冈山道路”是在何种艰险的环境下做出的决定。

在课堂上,教师可以通过多媒体课件,展示图示支架(如图1所示),并要求学生结合所学知识及教材中的相关内容在图示支架中填写相应的词汇。

在图式支架的帮助下,学生可以将四一二反革命政变、宁汉合流、南昌起义、秋收起义、井冈山会师等历史事件结合起来,全面地了解中国共产党所面临的困境,领悟中国共产党人在逆境中翻身的顽强精神,进而明确共产党在中国新民主主义革命中所起到的决定性作用。

借助图式支架,学生可以在视觉感官以及直观思维的带动下,按照一定的顺序,将基础概念联系起来,明确历史事件之间的必然关系。通过这样的方式,学生不仅可以厘清知识之间的逻辑关系,还能在深挖历史规律的过程中形成正确的历史观念,从唯物史观等角度,辩证性地看待历史事件发生的必然性,这样有助于提升学生的核心素养。

2.第二阶段:搭建史料支架,梳理知识

教师可以带领学生通过搭建史料支架,引导学生结合史料资源,梳理教材中的基础理论知识,进而使学生深刻地理解历史概念。

史料的选择,要紧扣历史教学的内容,也要符合学生的认知特点。为了让学生明确中国共产党人选择井冈山并将其作为革命转折点的原因,理解中国共产党人的伟大精神,教师可以利用如下两则史料,搭建史料支架,促使学生集中梳理基础理论知识。

史料一:“我们当前力量还小,还不能去攻打敌人重兵把守的大城市,应当先到敌人统治薄弱的农村,去保存力量,发动农民革命。”

—毛泽东(1927年9月20日在文家市里仁学校讲话)

史料二:井冈山……地形以高山和丘陵为主,地势险要,敌人统治力量薄弱……井冈山革命根据地还有很好的群众基础。

—何虎生(《中国共产党人的精神》)

在课堂上,教师应要求学生仔细阅读上述史料,让他们从史料中寻找中国共产党开辟井冈山道路的主要原因,如地势险要、敌人力量薄弱及革命基础夯实等。在梳理知识的过程中,教师应带领学生学习、感悟中国共产党实事求是、敢于创新及以人民为中心的伟大精神,引领他们热爱中国共产党,学习共产党

精神。

3.第三阶段:搭建问题支架,探究知识

在教学中,教师应遵循由浅入深的原则,引领学生复习知识、梳理知识,最后探究知识。教师可以搭建问题支架,以递阶式的问题为载体,引导学生深层次地探究历史知识,让他们明确历史发展的必然性以及历史事件发生的深层原因,从而提升他们的知识理解力,强化其家国情怀和民族精神。

在搭建问题支架时,教师要按照由简单到复杂的顺序,逐渐提高问题的难度、拓展问题的深度,让学生逐层深入地展开独立思考。结合教材知识,教师可以搭建如下所示的问题支架。

问题一:中国共产党为何要开辟井冈山道路?

问题二:井冈山道路的开辟,为新民主主义革命的推进产生了怎样的影响?

问题三:井冈山道路开辟后,中国共产党取得了哪些突破?

问题四:井冈山革命道路的开辟,为后世留下了哪些精神财富?有什么意义?

问题一到问题四的难度逐渐提高,对于学生概括知识、理解知识和应用知识的能力也提出了更高的要求。在上述问题的引领下,学生需要精准地概括中国共产党开辟井冈山革命道路的原因、产生的影响、取得的突破以及留下的精神财富等。这些问题的答案,一部分可以在教材中进行总结,还有一部分需要学生结合自身的认知经验以及历史知识储备进行探究。如学生应立足新时代,审视“井冈山精神”的内涵,挖掘“实事求是”“不懈奋斗”等精神价值,从而深刻领会中国共产党精神,做到热爱党、拥护党。

在初中历史课堂上,教师根据学生的知识储备、认知规律等因素,按照历史教学的进度,搭建不同类型的学习支架,既能促进学生学习方式的变革,也能培育学生主动思考和自主探究的意识。同时,在支架的引领下,学生也能在浸润式的学习环境中深刻地理解历史知识的内涵,更全面地把握历史事件的面貌,进一步增强家国情怀、健全个人品格。

(三)拓展学习,落实德育目标

教师可以在历史课堂上布置拓展学习的任务,让学生结合课内外的基础知识与历史资料,开展学科融合式的拓展学习活动,进而在拓展学习中厚植爱国情怀、健全人格品质[5]。

为了让学生领悟井冈山精神的内涵,理解革命先辈的共产主义信念,感受中国共产党人一心为民、勇于担当的伟大情怀,教师可以创建“历史+语文”的学科融合教学模式,布置下列拓展学习任务。

查阅相关历史资料,站在普通农民、中国共产党员两个主体的视角,以“永不言败的井冈山”为主题,分别创作一段300字左右的文章,展现你对这段历史的感悟。

基于以上拓展学习任务,学生可以通过互联网、图书馆等途径,查阅与开辟井冈山道路相关的历史资料和文献研究材料,并从普通农民和共产党员两个角度,撰写历史感悟。在此过程中,学生能够更全面地了解历史事实,也能够更深刻地领会中国共产党的伟大精神。

结语

综上所述,在初中历史教学中,教师可以通过导入热点、搭建支架和拓展学习等方式,实施德育渗透,旨在让学生在了解历史事实和辩证思考的过程中,增强民族认同感和文化自信心,并积极地为社会发展和祖国建设工作奉献力量。

【参考文献】

[1]问增飞.德育在初中历史教学中的渗透策略[J].中学课程辅导,2023(28):57-59.

[2]乐小莉.初中历史教学中渗透德育的策略[J].名师在线,2023(17):65-67.

[3]黄杰.指向学科德育的初中历史课堂教学实践与反思[J].中学历史教学参考,2023(12):37-39.

[4]车秀芳.初中历史学科教学中渗透德育的探究[J].天津教育,2023(2):34-36.

[5]计建平.初中历史课堂德育渗透方略探微[J].中学历史教学参考,2022(16):68-71.