情境·任务·实践:项目化学习模式下学生数感发展的实施路径

作者: 谢娜

【摘要】数感是数学眼光的重要表现,是数学抽象能力的经验基础。文章就当下小学生数感培育的现状展开分析,归纳学生数感薄弱的三大原因—理不足,行不远,析不深。为了解决这个问题,文章详述通过情境、任务、实践三部曲,基于项目化学习模式培养学生数感的教学路径,以期促使学生的数感经历生根、萌芽、生长的落地过程,得到有效发展。

【关键词】项目化学习;数感;实施路径

【基金项目】本文为福建省厦门市“市管区培”专项学科带头人课题“项目化学习模式下培养学生数感的实践研究”(立项号:XMXDSM2023020121)研究成果。

作者简介:谢娜(1990—),女,福建省厦门市松柏第二小学。

数感是数学眼光的重要表现,是数学抽象能力的经验基础。《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称《2022年版课标》)指出,数感主要是指对于数与数量、数量关系及运算结果的直观感悟。教师应重视在小学数学教学中培养学生的数感,以有效落实提升学生数学核心素养的目标。

一、问题提出:小学生数感培育现状分析

《2022年版课标》确立了核心素养导向的课程目标,它指出,核心素养具有整体性、一致性和阶段性。数感是小学阶段数学核心素养的主要表现。当下,数感经常被表征为“算得对,算得快,会做题”,这导致小学生数感较为薄弱,主要原因有以下三点。

(一)理不足:教学以运算技能为主,忽视算理理解

部分教师主要采用讲授、演示、练习等方式进行运算教学,而没有引导学生深入探究和理解算理;更重视让学生算对,而忽视引导学生理解“为什么这么算”“还可以怎么算”。教师在教学中过于强调技能的培养,而忽视让学生经历数的抽象过程,导致学生的数感无法得到有效发展。

(二)行不远:教学以应试技巧为主,忽视生活实践

部分教师在教学时以传授应试技巧为主,而没有提供充足的机会让学生在实践中应用数学知识,导致学生的数感没有得到深入发展。例如,在教学“用估算解决问题”这部分内容时,教师只口头讲解了估算的技巧,而没有提供实践机会。这导致学生在很多时候分不清该估大还是该估小。学生没有在实际生活中运用估算的技巧解决问题,也就难以理解估算的实际意义和价值。

(三)析不深:教学以题型归纳为主,忽视数量关系

部分教师的教学以题型归纳为主,而忽视引导学生理解其中的数量关系及规律。比如,让低年级学生根据“一共”“还剩”等关键词归纳各种题型的解法,而没有引导他们理解题目中的数量关系。很多学生看到“一共”就用加法,看到“还剩”就用减法,导致思维僵化。加法的本质是部分数+部分数=总数,求总数用加法,“一共”只是求总数的一种常规表达;减法的本质是,从总数中减去一部分数,等于另一部分数。学生明确了其中的数量关系,才能高效地解题。

二、问题解决:项目化学习模式下学生数感发展的实施路径

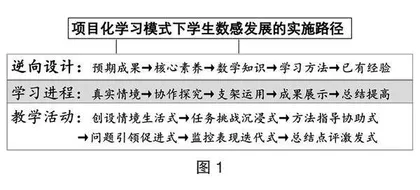

项目化学习是一种新型的教学模式,它是一种以成果为导向的逆向教学模式,旨在让学生在真实情境中解决驱动型问题,经历独立思考、自主探究、合作学习、成果物化等过程,实现数学核心素养的提升[1]。项目化学习模式下学生数感发展的实施路径如图1所示。

(一)在真实情境中培养估算意识—数感生根

法国教育家卢梭认为,学习应该回归自然,让学生身临其境,在真实的环境中获取知识。教师应联系生活实际,让学生在生活中充分地感知、理解数的意义,在解决问题的过程中逐步建立数感。

例如,在估算教学中,教师可创设真实的估算情境(见表1),引导学生深入探讨、交流思考、分析归纳,提炼和概括估算的具体方法。

教师带领学生在课堂上学习估算的多种方法后,鼓励学生将其应用到实际生活中,促使学生的数感初步生根。具体教学路径如图2所示。

(二)在任务驱动下分析数量关系—数感萌芽

《2022年版课标》指明,小学阶段数与代数领域将“数的认识”“数的运算”合并为“数与运算”,并将“数与运算”“数量关系”列为小学阶段的两个主题,旨在培养学生发现、提出、分析和解决问题的能力,促进学生形成对数量关系的直观感悟,从而发展数感[2]。

小学阶段的数量关系主要包括加法模型和乘法模型。加法模型:部分量+部分量=总量,变化出减法模型:总量-部分量=部分量。乘法模型:每份数×份数=总数,其中包含单价×数量=总价和速度×时间=路程两个关系式,并演变出“平均分”和“包含除”两个除法数量关系。

小学阶段数量关系的运算离不开上述模型,而数感培育离不开对数量关系的感悟,因此,教师在教学时要注重引导学生分析和感悟数量关系。

以“一图四式”题型为例。一图四式,即根据一幅图片写出四个算式。如图3所示,教师可指导学生转换思维角度,在变换中丰富加法和减法模型,在比较中突破加减法难点,从而让学生理解图形和数字之间的关系,发现正确的数量关系。

教师带领学生在课堂上总结加减法运算规律后,可鼓励学生将其应用到实际问题的解决中,使学生的数感萌芽。具体的教学路径如图4所示。

(三)在综合实践中深化关键能力—数感生长

“综合与实践”是小学阶段的主要课程内容之一,其主要目标是让学生经历深入探究、良好互动、仔细思考、亲身实践的过程,了解知识的来龙去脉,掌握科学的探究方法,感悟基本的教学思想,积累真实的活动经验,领悟数学学科的真谛[3]。

以“节约用水”这一综合实践活动为例。

1.项目缘起。学校水龙头漏水的现象引发了学生的思考:水龙头漏水会不会导致水资源枯竭?我们应如何节约用水?教师据此提炼驱动性问题:为什么要节约用水?怎样节约用水?

2.项目流程。①项目探究:课内课外相结合。课内包含启动课和汇报课,课外以探究课程为主。在课外探究课程中,学生自由组队、自主分工,采用调查、观察、统计等方法分别开展子任务的探究(见表2),教师适时提供指导。小组不断完善探究成果,形成一份完整的汇报成果。②项目汇报:各小组汇报探究成果,教师和其他学生进行补充和总结。

这样的实践活动为学生指明了探究的方向,让学生在开展课外探究时有方向、有目标、有方法、有合作,学生知道做什么、怎么做,就会有探究的动力。

学生在综合实践活动中探究任务,解决真实的问题,从小数据推理到大数据,从抽象数据联想到实际意义,化抽象为具体 ,数感得到进一步“生长”。具体教学路径如图5所示。

结语

吴正宪老师说,要把学习的主动权真正还给学生,为学生创造一个探索知识的环境,给足时间让他们去发现、去观察、去感受,他们就会创造出一个个惊喜。教师可基于项目化学习模式培养学生的数感,将情境、任务、实践串联成一条数感生长线,逐步发展学生的核心素养。

【参考文献】

[1]夏雪梅.项目化学习设计:学习素养视角下的国际与本土实践[M].北京:教育科学出版社,2021.

[2]安长丽.重视估算教学 提升教学效益:小学数学估算教学策略探析[J].小学生(下旬刊),2023

(3):25-27.

[3]林崇德.追求创新:中国发展心理学研究的必由之路:纪念朱智贤教授逝世20周年[J].心理发展与教育,2011,27(2):113-117.