语文学习任务视角下的单元整体教学改进策略

作者: 黄靓芳

【摘要】小学语文单元整体教学往往存在教学目标失衡、教学内容失联、学习主体失位等问题。对此,教师应分析新课标中语文学习任务的生活逻辑、认知逻辑、学科逻辑,从学习任务的设计、学习活动的编排、学习方式的改变等方面改进单元整体教学。

【关键词】小学语文;学习任务;单元整体教学

【基金项目】本文系2023年厦门市“市管区培”专项学科带头人课题“指向‘审美创造’的小学语文单元整体教学研究”(项目编号:XMXDSM2023020113)阶段成果。

作者简介:黄靓芳(1983—),女,厦门市大同小学。

随着《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)的落地,“语文学习任务群”逐渐成为高热度的研究领域。语文学习任务群强调整体性、连贯性、适应性。在教学中,教师可以根据教材内容设计单元整体教学,尝试开展具有情境性、实践性的语文课堂。然而,受单篇教学思维的影响,单元整体教学的情况不如人意。这需要教师以学习任务的视角审视单元整体教学,从学习任务、学习活动、学习方式等方面优化、改进教学模式。

一、单元整体教学的实践困境

(一)目标递进性:随课时推进而失衡

在单元整体教学设计中,单元教学目标一般从单元的人文要素、语文要素中提炼。然而,课时教学目标区分度不大,学生的知识能力难以得到阶梯式的发展,目标的递进性也难以在课时教学中体现。

(二)内容统整性:受单篇影响而失联

单元整体教学强调内容的统整性。教师需以一定的逻辑联系、整合教学内容,并将其作为能够互相作用的教学资源。然而,在实际教学中,受多样的文体类型、不同的文本内容的影响,教师容易将单篇教学的简单累加作为单元整体教学,从而忽略对单元教学内容间先后、融合、呼应、学用等关系,导致无法在单元整体教学中实施主题式、群文式、比较式等组织形式的整合教学。

(三)活动主体性:因活动细碎而失位

在单元整体教学中,往往由于单元学习任务的复杂或模糊,学生容易陷入细碎的学习活动,缺乏充足的自主、合作、探究的时间,难以参与真实、充分的实践活动。

二、语文学习任务的实践要义

新课标在“课程内容”中指出,设计语文学习任务时,教师要围绕特定学习主题,创设具有内在逻辑关联的语文实践活动。从学习任务的载体功能与实践主体层面分析,设计语文学习任务需遵循生活逻辑、认知逻辑、学科逻辑,在情境与活动的创设中注重合理性、适切性、关联性。

(一)生活逻辑:构建合理的学习情境

语文学习任务强调生活逻辑,旨在让学生在真实情境中形成解决真实问题的正确价值观,培养其必备品格和关键能力。因此,语文学习任务的设计必须基于真实的学习情境,让学生的学习超越知识的习得,进一步促进学生学习能力与思维水平的提升、文化理解的获得。在设计五年级下册第四单元教学的过程中,教师考虑到:学生的生活中的哪些场景需要他们读懂人物内心?读懂人物的爱国情怀又能解决学生生活中的哪些问题?由此,教师以新中国成立75周年为背景,引导学生收录“爱国者”的心声,制作“爱国专辑”。在此任务情境的激励下,学生能够更积极参与课堂活动。

(二)认知逻辑:设计适切的学习任务

认知逻辑包含认知规律、认知策略与方法等。在设计学习任务时,教师需要对学生原有认知水平的关注与认知规律的把握;在分析教材时,教师往往会关联前后相关教学内容,进行比较,分析其在全册语文教材的关系,从而更清晰地定位教学目标。这一分析,实际上是从教材层面对学生认知水平的评估。比如,学生在四年级上册已经拥有通过分析人物的语言、动作、神态体会心情的认知基础,在学习五年级下册第四单元时,他们可以在所学知识的基础上,继续探究人物内心,充分体会人物内心的复杂变化。

除此之外,教师应基于认知科学的理论知识来设计学习任务、实践活动,或验证其合理性,让学习更科学、更高效。为了使学生积极地投入学习,教师需要引导学生理解学习的意义和目的,激发学生的求知欲[1]。因此,教师设计学习任务不能拘泥于知识本身,要以解决生活问题为目的。比如,在设计五年级下册第四单元的学习任务时,教师可以将体会人物心理、感受爱国人士浓烈的家国情怀作为学习目标,让学生融入学生的现实生活之中,让学习成为有意义价值的任务。

(三)学科逻辑:规划有实践的学习活动

学科逻辑是在认知逻辑的基础上,凸显学习语文学科的独特性。新课标的“课程理念”中指出,增强课程实施的情境性和实践性,促进学习方式的变革。其中,在语文学习过程中,丰富多样的学习情境、富有挑战性的学习任务能激发学生的探索兴趣与想象力,同时还能丰富学生的语文生活体验,有效提升其语言文字运用的能力。

素养的形成需要学生在积极的语言实践活动积累、建构、表现,因此在完成语文学习任务的过程中,学生需要经历高频、丰富、有逻辑关联的语言实践活动,从而提升自身的语言能力和实践能力。

三、语文学习任务视角下的单元整体教学改进策略

(一)任务式推动,形成逐层递进的学习目标

学习任务的设计影响语文课程的实施效果,也间接影响学习目标的达成。有学者提出学习任务的一般标准涵盖主体行为、达到结果、人际关系、时空情境、语言文字和育人导向等要素[2]。其中,与学习目标关系最紧密的要素为“达成结果”。因此,在单元整体教学设计中,教师应以任务化的思维预想学生需要在单元学习的过程中完成哪些显性成果。在此基础上,教师可将单元学习任务分解成子任务,对应阶段目标。学生在经历子任务的进阶挑战中,逐一实现阶段目标,可获得持续且积极的情感支持,实现单元目标的有效达成。

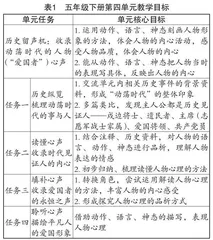

在五年级下册第四单元的教学中,教师将主题为“收录动荡时代的人物(“爱国者”)心声,制作爱国专辑”的学习任务分解成四个子任务(如表1所示)。其中,任务四能够为学生创造尝试读写结合的条件,有利于学生在充分理解单元内容的基础上形成内心活动与外在表现的合理转化,如有的学生根据《从军行》中战士的内心活动,想象其外在表现。

(二)结构化编排,构建前后影响的学习活动

在单元整体教学时,学习任务的达成须经历若干个学习活动。教师需要厘清各学习活动间的逻辑关联,进行结构化设计,关注活动与活动间支撑、延展、收缩、校正的联系,从而更好地发挥单元整体教学的效能,促进知识的理解与建构,实现语文核心素养的落地。

在五年级下册第四单元的教学中,教师可以在该单元中设计通读、细读、猜读、联读、想读、比读、理读、汇读、创读九类学习活动,以此构成单元整体教学框架(如表2所示)。其中,通读能够让学生对中华大地上的动荡时代有了粗略的了解,为后续联系背景感悟遗民的悲喜,双重身份体会主席的艰难抉择等提供认知基础;《秋夜将晓出篱门迎凉有感》《闻官军收河南河北》《青山处处埋忠骨》中以单一身份(遗民、父亲)猜想人物心理的猜读,以及拓展转换双重身份(父亲与主席)的比较品读,能够增加学生体会人物心理的难度;提炼梳理学习方法的理读则是对阶段学习的整理与归纳,也为后续自主学习《军神》《清贫》提供方法支架。

(三)实践性学习,凸显主体地位的学习方式

在单元整体教学中,教师需时刻关注学生的学习样态,遵循认知规律搭建学习平台,给予充分的学习时间,让语言实践活动回归学生。

1.以支架链促进自主式学习

为保证学生实践性活动的持续性与有效性,必要的过程指导、方法支持、概念理解尤为重要。在单元整体教学中,由表及里的问题支架链、由浅入深的解释支架链、由习到用的方法支架链,能让学生实现深度学习。以方法支架链为例。在完成任务二时,学生通过学习,提炼走入人物内心的方法,即聚焦杜甫、陆游、毛泽东这三位人物关键表现,代入时代背景与角色身份,能准确表达人物的内心感受;在完成任务三时,学生则要将阅读方法转变为表达方法,尝试品读刘伯承、方志敏两位人物的关键表现,写出人物内心活动,并结合文本中的语言、心理描写,印证人物心理是否合情、合理。从而让学生形成人物内心活动需要与动作、神情、语言表现一致的阅读、表达方法;在完成任务四时,教师可以让学生为《从军行》中戍边将士写传记,在叙事中先写出人物的内心活动,而后再删改:依据人物的内心活动,补充更丰富的人物语言、动作、神态。如此一来,让读懂人物内心的阅读方法经历“方法提炼—方法印证—方法运用”的全过程。

2.以学评一体推动改进式学习

语文实践性学习贯穿于单元整体教学中,学评一体能帮助教师有效评估学生每个阶段的学习水平,以便调节后续学习活动。因此,教师在每个子任务中聚焦关键学习活动,设计与之匹配的评价框架(如表3所示),以评促学,优化学习活动,为学生进入下一阶段的学习打下基础。

3.以个性表现助力分层式学习

在实践性学习成果的展示环节,教师应鼓励学生个性表现。如在《秋夜将晓出篱门迎凉有感》《闻官军收河南河北》的古诗联读中,教师可为学生提供三种杜甫与陆游吐露心声的方式:一是原音再现,有感情地诵读古诗;二是场景再现,结合古诗讲述诗人的境遇;三是心境再现,结合背景资料表达诗人的内心。学生可以根据自身语言表达水平进行多样化的学习选择。

4.以协作共进优化合作式学习

新课标强调合作学习。在单元整体教学中的合作式学习,需要教师依据学生情况科学匹配,合理组建小组。在单元学习的过程中,教师应关注小组内、组际间的水平差距,并将此作为学习资源开发利用,从而更好地促进学生协作学习。

结语

综上所述,为了更深入地研究单元整体教学,教师需要对语文学习任务的生活逻辑、认知逻辑、学科逻辑进行理性分析,有效改进单元整体教学。

【参考文献】

[1]古德恩,吉布森,鲁洛.惟学无际:基于脑科学构建学习模式和设计教学方案[M].徐玲玲,茅心怡,译.北京:中国科学技术出版社,2023.

[2]文艺,崔允漷.语文学习任务究竟是什么?[J].课程·教材·教法,2022,42(2):12-19.