基于项目式学习的初中物理跨学科实践

作者: 方圆

【摘要】随着教育改革的深入,项目式学习逐渐成为培养学生综合素质和创新能力的重要途径。通过设计并制作一个混凝土发电储能装置的具体案例,系统阐述涵盖驱动问题明确、驱动目标设定、项目实施、展示评价以及项目反思环节的基于项目式学习的跨学科实践设计流程,以期为类似的初中物理跨学科实践教学提供参考。

【关键词】初中物理;项目式学习;跨学科实践

作者简介:方圆(1983—),女,浙江省衢州市龙游县第三中学。

项目式学习是一种以学生为中心、注重实践、强调问题解决的学习方式。其核心要求在于引导学生参与真实或模拟的项目,围绕具有现实意义的主题或任务,在一段时间内通过合作探究、动手操作来解决实际问题。《义务教育课程方案(2022年版)》强调:“突出课程内容结构化,探索主题、项目、任务等内容组织方式。”《义务教育物理课程标准(2022年版)》也要求“以主题为线索,构建课程结构”“注重科学探究,倡导教学方式多样化”。由此可见,新课标的要求与项目式学习的理念高度契合。在新课标的指导下,物理教学不能仅仅局限于知识的传授,而应更加注重提升学生的学习兴趣,培养学生的实践能力和创新思维[1]。

另外,“跨学科实践”是义务教育物理课程内容的一个一级主题,该主题的内容具有跨学科性和实践性特点,与日常生活、工程实践及社会热点问题密切相关。这有利于学生学会跨学科运用知识,分析和解决问题,进行动手操作的实践[2]。因为对于新课标增加的“跨学科实践”的相关内容,一些物理教师尚处在探索如何将其有效融入物理教学的阶段,所以笔者聚焦项目式学习,围绕“跨学科实践”的二级主题“物理学与社会发展”以及有关气候变暖的社会热点问题,开发了“混凝土发电储能装置的设计和制作”项目,旨在探索初中物理跨学科实践路径。

一、基于项目式学习的跨学科实践设计流程

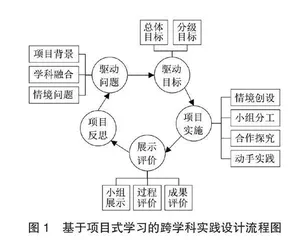

基于项目式学习的跨学科实践设计流程(见图1)以建构主义学习理论和实用主义教育理念为依据,采用逆向设计方法,从问题出发,反向规划整个学习过程。该流程强调学生在实践中学习,并涉及五个相互关联的要素,即驱动问题、驱动目标、项目实施、展示评价及项目反思。尽管具体的教学设计步骤可能因教师教学情境和目标的差异而有所不同,但此流程仍具有较强的灵活性和适用性。教师可以根据不同的教学需求,对流程进行调整和优化,以满足学生的多样化学习需求,确保项目式学习的有效实施。

在这五个要素中,驱动问题作为实践设计的起点,需明确项目背景,体现学科融合,以情境问题激发学生探究欲望。驱动目标包括总体目标与分级目标。总体目标明确了需培养的核心能力和素养,如跨学科思维、问题解决能力等;分级目标是由总体目标细化成的具体的小目标,与学科素养紧密结合,能确保学生逐步取得预期成果。项目实施需要教师通过情境创设引出主题;也需要学习小组按兴趣明确分工、合作探究、动手实践。展示评价需要学习小组展示成果,交流经验;也需要教师在过程评价中关注学生参与度、努力程度、合作精神等,在成果评价中评估学生学习成果的创新性、实用性、完整性,检验学生学习情况和实践能力。项目反思需要教师分析设计、实施和评价过程,发现不足,引导学生进行反思,明确改进方向。

二、“混凝土发电储能装置的设计和制作”项目教学案例

(一)驱动问题

1.项目背景

燃烧化石能源产生的温室气体的排放加剧了全球气温的上升,造成极端天气气候事件频发,对人类的生存环境和经济发展构成威胁。开发新能源,推动能源结构转型升级,成为当务之急。应用储能技术是能源生产和消费的关键环节,其重要性日益突出。混凝土作为一种被广泛使用的建筑材料,具有成本低、原料丰富、耐久性好等优点。因此,将混凝土与发电、储能技术结合并设计出高效、稳定的装置的方法值得探讨。

2.学科融合

“混凝土发电储能装置的设计和制作”项目融合了物理、数学、工程等多门学科的知识(具体内容见表1),要求学生具备跨学科的学习能力和思维方式。学生将理论知识与实践相结合,有利于实现知识的内化与迁移。本项目融合的学科中,物理学科提供了能量转换与守恒等基础理论支持;数学学科通过测量、计算、概率统计和代数方程的相关工具,为优化储能装置设计提供了精确的数据;工程学科以结构设计、系统集成和项目管理的任务,确保储能装置的可行性和稳定性;美术学科在储能装置中融入了美学,使其更具吸引力;语文学科帮助学生进行报告撰写和口头表达,有效传达设计理念;劳动学科通过手工制作和工具使用,帮助学生锻炼实践能力和动手能力,使知识得以跨学科融合并应用于实际制作中。

3.情境问题

如何设计并制作一个既稳定又高效的混凝土发电储能装置?在设计、制作过程中需要考虑哪些因素?如何通过团队合作完成这一任务?

(二)驱动目标

驱动目标在项目教学中起着导向作用。设定具体、可衡量的驱动目标,能够使学生清晰地认识学习的目的和意义,也为教师提供了教学设计和评估的依据。本项目的驱动目标如表2所示。

(三)项目实施

1.情境创设

教师组织学生观看气候变暖对地球环境造成危害的相关视频,讲解关于太阳能、风能等新能源发电与储能的前沿技术,使学生了解气候变化的影响以及新能源技术在应对气候变化中的重要作用,激发学生的探究兴趣。教师适时地暂停播放视频,提出“用太阳能、风能发的电有什么限制?如何把发出来的电储存起来?”等问题,引发学生的思考,组织学生分享自己对于相关装置的看法,让学生了解这些装置对新能源发电的重要性,之后自然地引出本项目的主题—混凝土发电储能装置的设计和制作。

2.小组分工

在分工环节,学生依据个人的兴趣和特长,自发组建了若干个学习小组。每组的组长和组员均承担着不同的项目任务(具体内容见表3),通过充分发挥自己的优势,相互协作,共同推进项目的开展。

3.合作探究

各组经过充分讨论,得出可行的制作方法,并根据所画的设计图,运用工程原理,针对结构材料、电动机、发电机以及滑轮组等进行细致的计算、测量、分割、捆扎和组装。随后,每个小组展开内部交流,判断储能装置是否满足要求。

4.动手实践

(1)准备工具与材料

在项目启动之初,师生精心准备了如表4所示的各类工具和材料。工具的选择充分考虑了其安全性、易操作性和适用性,确保学生在实际操作中能够发挥其最大效用。材料则需要根据项目的经费来选择。

(2)穿戴好防护用品

安全是实践的首要前提。在实践开始之前,教师要求学生必须穿戴好各种防护用品,包括安全帽、手套、护目镜等。这些防护用品能够有效避免学生受到意外伤害,确保实践的顺利进行。

(3)制作储能装置

首先,使用木质材料搭建框架,确保框架稳固且能够支撑混凝土块(牛奶盒)。接着,将滑轮组或齿轮组安装在预定位置,为能量转换做好准备。然后,有效连接发电机与滑轮组或齿轮组,以确保混凝土块(牛奶盒)在升降过程中能够有效驱动发电机产生电能(这一步最重要)。随后,在合适的位置安装电池,让电池储存发电机产生的电能,以便在需要时进行释放、使用。最后,进行调试工作,全面检查储能装置各部分的运行状态。

(4)记录数据与测试

教师要求学生认真记录的数据包括但不限于材料的用量、制作过程中的时间节点、储能装置的运行状态以及储能效率、混凝土块(牛奶盒)升降的速度等。根据所记录的数据,学生需要对储能装置进行性能测试,再对储能装置进行改进。制作完储能装置后,学生需要进一步分析和处理关键数据,并算出本组所制作的储能装置的功率,与市面上的其他储能装置的功率进行比较,以评估本组所制作的储能装置的性能、成本等方面的优势和潜力。之后,学生需要根据整个制作过程和实践结果撰写项目报告。

(四)展示评价

1.小组展示

每个小组展示制作的过程和成果,交流制作情况和经验教训。展示形式可以是视频、PPT、实物。通过展示,学生可以相互学习,拓宽视野,激发创新思维。

2.过程评价

教师根据小组在项目实施过程中包括团队协作、资料收集、创新设计、动手实践等方面的表现进行评价。过程评价需要教师鼓励学生积极参与、勇于尝试、不断创新。

3.成果评价

围绕各组制作的储能装置进行的成果评价,注重学生关于实践的收获和创新能力,有利于学生制作出更多优秀的作品。

(五)项目反思

项目结束后,教师引导学生思考遇到的问题及其解决方法,针对学生在项目中的不足提出具体的改进意见。同时,教师对项目实施情况进行总结,反思教学设计和实施的过程,丰富项目教学的经验,以优化教学方法,提升教学效果。

结语

本文以“混凝土发电储能装置的设计和制作”为例,详细阐述了基于项目式学习的初中物理跨学科实践设计流程。实践证明,项目式学习能够有效促进学生的知识整合能力、实践能力和创新思维的发展,也为初中物理教学提供了新的思路。

【参考文献】

[1]马云鹏.学科大观念的提取及其教学意义:以小学数学为例[J].课程·教材·教法,2024,44(10):122-132.

[2]王峰,刘文庆.基于项目学习的学生高阶思维能力培养:以水火箭为例[J].中学物理,2021,39(11):34-37.