中国“诗词+旅游”研究的科学知识图谱分析

作者: 凌子良 陈明珠 白洋 张新绚 彭利

摘 要:本文基于科学图谱理论,整理出155篇1994—2022年中国知网中文总库关于中国“诗词+旅游”研究的有效文献,运用CiteSpace 6.1软件分析其发文趋势、核心作者与重要机构、研究热点、功能分区。结果表明:中国“诗词+旅游”研究发文数量呈现波动上升趋势,可划分为起步滥觞期、基础建设期、快速发展期3个时期;核心作者具有院校内、师生间的学缘合作关系,呈现华中—华东长江沿岸地区的地缘研究优势;重要机构以本科高等院校为主体,呈现由院校研究网络向多层次机构研究网络拓展的合作态势;中国“诗词+旅游”研究热点呈现碰撞、交织与融合的演进脉络,伴随领域间的中心延伸与领域内的交互融合;基于多层次组团的外部联系与内部关联,可构建 “1个核心区、两个重点区与4个拓展区”的功能分区。

关键词:“诗词+旅游”;科学知识图谱;CiteSpace 6.1

中图分类号:590 文献标识码:A

基金项目:新疆大学2022年国家级大学生创新训练计划项目(202210755054);国家社会科学基金项目(20BJY211);新疆大学博士科研启动基金项目(BS190106)。

引言

文化是旅游的灵魂,旅游是文化的载体,推动文化和旅游融合发展是促进旅游高品质发展和深层次开发的重要手段。2022年10月,党的二十大报告指出要坚持以文塑旅、以旅彰文,推进文化和旅游深度融合发展。近几年来,中国“文化+旅游”融合路径不断创新,结合文化定义和具体形式衍生,如“美食+旅游”“戏剧+旅游”“歌曲+旅游”等发展模式,呈现多维度、广视角的研究态势。

作为中华优秀传统文化的重要组成部分与中华民族璀璨文明的典型代表,中国古典诗词以其特殊的文化内涵表达在世界文化体系中独树一帜[1]。中国古典诗词烙印于中华民族文化基因[2],具有天然的传播力、影响力[3],是“文化+旅游”深度融合发展的着力点与突破口。

学者对中国“诗词+旅游”的研究热点主要集中于3个方面:一是诗词的地理意义和开发价值[4-5];二是基于不同空间尺度探讨诗词对旅游目的地的影响,如从省域宏观尺度探讨诗词对海南“茶叶+旅游”融合发展的影响[6],从市域微观尺度研究诗词影响杭州城市形象构建的因素[7];三是研究具体诗人诗词创作对旅游业的影响,如明代杨慎和近现代毛泽东[8-9]。纵观既有研究,其多为定性分析,定量研究较少,缺乏系统性的文献梳理与可视化的归纳总结,难以准确把握中国“诗词+旅游”研究概况。科学知识图谱是科学研究进程与内在结构关系的图形表达[10],近年来被广泛运用于文献计量分析。鉴于此,本文将分析中国“诗词+旅游”研究的发文趋势、核心作者与重要机构、知识演进、功能分区,以期为文旅融合发展提供理论指导。

一、数据来源与研究方法

本文以中国知网中文总库为数据库,根据布尔逻辑运算的“与(and)、或(or)”运算关系,精确设定检索条件“篇名 or 关键词”=“诗词 and 旅游”,最终检索得到155篇1994—2022年中国“诗词+旅游”研究的有效文献,将其作为量化研究的基础数据。

本文运用CiteSpace 6.1软件针对特定领域文献进行计量分析,探究文献间的引用与被引用的关系与程度及其文献特征,发现知识网络中关键节点与关键位置,通过绘制可视化图谱探测学科演化的知识转折与动力机制。

二、研究结果与分析

(一)发文趋势

中国“诗词+旅游”研究的发文数量总体呈现上升趋势,可划分为3个时期。第一,起步滥觞期(1994—2003年),此时期收录相关文献仅6篇,主要为对诗词与旅游结合的先导性、探索性研究,多从文学内涵与地理意义角度探讨“诗词+旅游”。第二,基础建设期(2004—2018年),此时期收录相关文献92篇,年均发文6.13篇,涵盖从“诗词+旅游”资源开发到实践应用、价值升华等不同方面的研究。第三,快速发展期(2019—2022年),此时期收录相关文献57篇,年均发文14.25篇,呈现以文旅融合为中心、多领域交叉的融合发展趋势。2018年,文化和旅游部成立,从国家战略层面推动文化和旅游深度融合发展,关于中国“文化+旅游”的研究不断深入,更多学者积极参与中国“诗词+旅游”的研究。

(二)核心作者与重要机构

根据“诗词+旅游”研究核心作者的共现图谱可知,核心作者主要有李秋菊、吴学群、张捷、王无瑕、张俊婷等,引领作用相对突出,多为院校内、师生间的学缘合作关系,主要集中于湖南、江西、江苏等省份。华中—华东长江沿岸地区山水风华清美、田园佳韵悠长、革命华章浩繁,是中国“诗词+旅游”研究的沃土,因此具有一衣带水的地缘研究优势。

根据“诗词+旅游”研究重要机构的共现图谱可知,重要机构以本科高等院校为主体,如浙江大学、重庆大学等一级机构及宁波大学人文与传媒学院、南京信息工程大学语言文化学院等二级机构,同时包含以江西环境工程职业学院为代表的高职院校、以陕西省传播学会为代表的学会组织,呈现由院校研究网络向多层次机构研究网络拓展的合作态势。

(三)研究热点

关键词是研究主题的概括凝练。基于关键词共现图谱分析,发现起步滥觞期研究热点间的关联度相对较低,体现“片块分散”碰撞态势。学界对“诗词+旅游”地理意义的探讨使得研究热点从“古典诗词、唐诗宋词”向“山水景物、历史遗迹”拓展,并朝着“艺术成就、心灵意境”方向转变[11],初步探讨诗词与旅游开发,但尚未完全明确诗词与旅游有效结合的具体路径。

基础建设期研究热点展现出诗词与旅游“双花共放”的交织态势。学界对“诗词+旅游”的基础性知识体系建设使其研究内容与知识内涵得到极大丰富,包括从“产品、体验”等旅游开发应用到“文化内涵、诗词文学”的文化价值升华[12]。学者从多角度探讨“诗词+旅游”的融合方向,但关键词间的契合度与关联度仍较低,存在较大提升空间。

快速发展期研究热点呈现以“诗词+旅游”为中心、文旅融合为向心力“百花齐放”的融合态势。学界以“文旅融合”为干,以“诗词、旅游”为枝,开出“红色旅游、茶叶旅游、爱国旅游”的花朵[13],结下“乡村振兴、唐诗之路”的硕果[14]。学者通过联系“旅游、文化旅游、红色旅游”等要素,推动文旅融合成为研究发展的核心概念,促进中心凝聚与深度融合的研究转变,进一步提高不同研究热点的关联性。

(四)功能分区

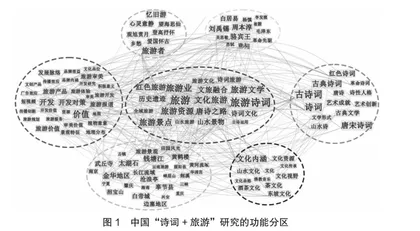

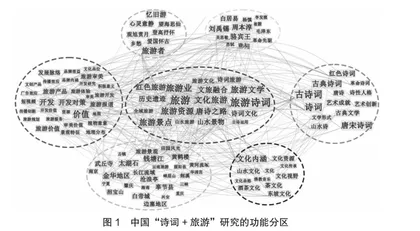

中国“诗词+旅游”研究以文旅融合为核心、诗词和旅游为重点,基于多层次组团的外部联系与内部关联,结合前文分析、关键词社区组团及相对联系进行聚类划分,构建中国“诗词+旅游”研究1个核心区(“诗旅和合”)、两个重点区(“诗旅开发”“旅诗艺蕴”)与4个拓展区(“诗地结合”“诗意延展”“诗心风雅”“诗人逸韵”)的功能分区,具体如图1所示。各功能分区有机关联,推动“+旅游”各类要素的融合发展,增强文旅融合的核心增效功能。

“诗旅和合”核心区承载“诗词+旅游”研究中文旅融合思维的融合发展功能,其以诗词为文化载体阐述文化与旅游的有机融合模式,形成文旅融合、诗词文化、文化旅游等核心,联系“诗旅开发、旅诗艺蕴”两个方向,主要关键词有“文旅融合、文化旅游、旅游、旅游诗词、旅游文学、诗词文化”等。

“诗旅开发”重点区承载“诗词+旅游”研究中映射于具体开发的旅游应用功能,其从审美价值、传播效应、规划意义等方面探讨“诗词+旅游”的可行方式,主要关键词有“开发、开发对策、价值、旅游体验、旅游产品、传播效应”等。“旅诗艺蕴”重点区承载“诗词+旅游”研究中映射于诗词文学艺术的价值体现功能,其主要基于文学赏析的视角,从诗词形式、艺术成就等方面讨论诗词及诗词文化的文学艺术价值,主要关键词有“古诗词、诗词、唐诗宋词、艺术创新、红色诗词”等。

“诗地结合”拓展区承载“诗词+旅游”研究中从地方视野出发,投射于具体旅游目的地的建设功能,其主要从地区联系、形象形成、景点建设等方面拓展应用,主要关键词有“金华地区、钱塘江、招宝山、黄鹤楼、白帝城、边塞地区”等。“诗意延展”拓展区承载“诗词+旅游”研究中自诗词文化出发,延伸至多种文化要素的扩展功能,其主要从文化内涵、文化资源、文化细分等方面延伸文化旅游的综合效益,主要关键词有“文化内涵、文化资源、山水文化、酒茶文化、东坡文化”等。“诗心风雅”拓展区承载“诗词+旅游”研究中诗词情感精神对旅游者心理的影响功能,其主要从情感意蕴、游客心理等方面探究旅游者情感共鸣及行为影响,主要关键词有“旅游者、爱国怀古、观旭赏月、心灵意境、登高抒怀、乡愁”等。“诗人逸韵”拓展区承载“诗词+旅游”研究中诗人个体对旅游者的引导功能,其主要从具体诗人、诗人身份、诗人事迹等方面探寻诗人创作行为在旅游活动中的强化作用,主要关键词有“骆宾王、刘禹锡、白居易、苏轼、毛泽东”等。

三、研究结论

关于中国“诗词+旅游”研究的发文数量总体呈现上升趋势,将其划分为3个时期:源于时代发展,探索研究的起步滥觞期(1994—2003年);起于文化自信,基础框架构建的基础建设期(2004—2018年);盛于国家政策,多元融合研究的快速发展期(2019—2022年)。

核心作者多为院校内、师生间的学缘合作关系,华中—华东长江沿岸地区具有地缘研究优势;重要机构以本科高等院校为主体,同时包含高职院校和学会组织,呈现由院校研究网络向多层次机构研究网络拓展的合作态势。

研究热点呈现碰撞、交织与融合的演进脉络,具有领域间的中心延伸及领域内的交互融合趋势。起步滥觞期呈现“片块分散”碰撞态势,基础建设期呈现“双花共放”的交织态势,快速发展期呈现“百花齐放”的融合态势。

基于多层次组团的外部联系与内部关联,笔者构建了中国“诗词+旅游”研究功能分区,共将其分为1个核心区(“诗旅和合”)、两个重点区(“诗旅开发”“旅诗艺蕴”)和4个拓展区(“诗地结合”“诗意延展”“诗心风雅”“诗人逸韵”)。

参考文献

[1] 王天越.古诗词中文化意象的“不可译”现象:兼谈文化意象的解读与审美[J].同济大学学报(社会科学版),2001(4):72-76.

[2] 李映河.在古诗词鉴赏中感悟传统文化[J].语文建设,2018(3):68-70.

[3] 刘晓晖.诗境规划设计思想刍论[D].重庆:重庆大学,2010:12-16.

[4] 王岷,张柏.中国古典诗词中地理景观信息及其旅游地理意义分析[J].人文地理,1994(2):10-14.

[5] 张磊.中国古典诗词中的旅游资源寻幽[D].石家庄:河北师范大学,2002:5-7.

[6] 谢艳,徐仲溪.浅析苏轼茶诗词与海南茶文化融旅游的思考[J].福建茶叶,2014(6):61-63.

[7] 冯静.诗词歌赋与杭州城市意象[J].规划师,2004(2):91-93.

[8] 冯玉华.杨慎诗词与云南旅游文化[D].昆明:云南师范大学,2006:22-24.

[9] 韩磊,周家安,谢双玉,等.基于作品的红色文学旅游资源时空动态研究:以毛泽东诗词为例[J].地域研究与开发,2020(5):76-81.

[10] 陈悦,刘则渊.悄然兴起的科学知识图谱[J].科学学研究,2005(2):149-154.

[11] 俞明.历史名胜与中国古代文学[D].南京:南京师范大学,2003:4-8.

[12] 朱桃杏,陆林,朱晶晶.诗词的旅游效应及相关旅游产品开发:兼论皖南贵池李白诗词旅游开发[J].资源开发与市场,2005(6):73-75.

[13] 吴学群.红色诗词在茶文化旅游产品中的开发研究[J].福建茶叶,2018(2):130.

[14] 张扬,杨剑波.古诗词中的乡村意象及对乡村振兴战略的启示[J].安徽农业大学学报(社会科学版),2020(3): 95-100.