定向培训:职业教育在民族地区脱贫攻坚与乡村振兴衔接中的发展进路

作者: 高树平 吴巧洋

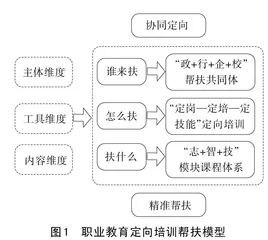

[摘要]职业培训具有服务区域经济发展和帮扶贫困者致富的社会功能,是民族地区治理相对贫困的有效手段。在我国脱贫攻坚对接乡村振兴的背景下,职业教育应该把职业培训作为巩固拓展民族地区脱贫成果与促进乡村振兴的发展进路,开发依靠职业培训帮扶相对贫困者技能之贫的新模式。在“主体—工具—内容”定向培训理论框架指导下,聚焦民族地区乡村振兴与个体发展,成立多方协作的培训帮扶共同体,设计“定岗—定培—定技能”定向培训框架,开发“志+智+技”的模块化课程体系,能提高培训帮扶精准度,增强相对贫困者的核心造血能力,有效推进民族地区实现乡村振兴。

[关键词]脱贫攻坚;乡村振兴;定向培训;帮扶共同体

[作者简介]高树平(1987- ),女,河南鹤壁人,长沙航空职业技术学院,讲师,硕士;吴巧洋(1979- ),女,辽宁沈阳人,长沙航空职业技术学院航空服务与管理学院院长,副教授。(湖南 长沙 410124)

[基金项目]本文系2019年度湖南省哲学社会科学基金“2025湖南制造”高职项目课题“职教集团实施精准扶贫的策略与机制研究”的阶段性研究成果。(项目编号:19YBG004)

[中图分类号]G710 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2022)05-0028-07

2021年1月,中共中央、国务院印发了《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》,明确提出:“持续巩固拓展脱贫攻坚成果。健全防止返贫动态监测和帮扶机制,对易返贫致贫人口及时发现、及时帮扶,守住防止规模性返贫底线。”①民族地区是职业教育精准帮扶的重点区域,尤其是经济发展相对落后的边远地区,相对贫困人口多,脱贫成果巩固难度大,面临着较高的返贫困风险。目前,学术界关于职业教育服务乡村振兴的宏观理论研究较多,大多数学者从共性层面研究脱贫攻坚与乡村振兴的衔接逻辑、耦合机制,而从个性层面探究依靠职业教育定向培训推进巩固脱贫成果与推进乡村振兴有效衔接的具体实践路径研究较少。高职院校需要重新审视职业教育在促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接中的功能定位与手段选择,积极跨界整合社会优质教育资源,开发与创新依靠职业培训促进民族地区扶贫与振兴的新模式。在脱贫攻坚对接乡村振兴背景下,探究职业培训定向培训帮扶模式的建构及其具体实践路径,具有重要的理论价值和现实意义。

一、脱贫攻坚对接乡村振兴呼唤职业教育开发帮扶新路径

在实现全面建成小康社会的目标之后,我国迈入了全面建设社会主义现代化国家的新征程。在新征程中,职业教育需要开发帮扶新模式,巩固脱贫成果、治理相对贫困及推进乡村振兴。

(一)国家政策导向:乡村振兴对接脱贫攻坚

党的十八大以来,党和国家高度重视扶贫开发工作,将14个连片特困地区作为脱贫攻坚的主战场,大力实施精准扶贫。连片特困地区具有贫困人口多、贫困程度深、脱贫难度大等特征。2015年12月,《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》明确提出“加快实施教育扶贫工程,让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育,阻断贫困代际传递”②;2018年1月,教育部、国务院扶贫办联合发布了《深度贫困地区教育脱贫攻坚实施方案(2018—2020年)》,要求“坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略,以‘三区三州’为重点,以补齐教育短板为突破口”,“切实打好深度贫困地区教育脱贫攻坚战”③;2019年中央一号文件要求“做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接,对摘帽后的贫困线要通过实施乡村振兴战略巩固发展成果”④;2020年中央一号文件又提出“加强解决相对贫困问题顶层设计,纳入实施乡村振兴战略统筹安排”⑤;2021年中央一号文件再次强调“设立衔接过渡期…逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡,推动‘三农’工作重心历史性转移”“持续巩固拓展脱贫攻坚成果”“接续推进脱贫地区乡村振兴”⑥。

国家扶贫政策发生变迁,职业教育扶贫事业的工作重心也随之发生转移,目标任务从消除绝对贫困转向治理相对贫困,从脱贫摘帽走向巩固拓展脱贫成果与实现乡村振兴。由此,高职院校需要重新审视职业教育在民族地区乡村扶贫与振兴中的帮扶功能与发展进路。当下,“在已脱贫人口中近200万人存在返贫风险,边缘人口中还有近300万存在致贫风险”⑦。我国正处于脱贫攻坚与乡村振兴统筹衔接的历史交汇期,做好二者的有机衔接和协同推进,“既有利于巩固脱贫攻坚成果,培育长效脱贫机制,又有利于促进农业农村优先发展,推动乡村全面振兴”⑧。

(二)治理相对贫困:职业教育肩负乡村振兴的时代责任

职业教育巩固拓展脱贫攻坚成果、防止脱贫人口返贫是实现民族地区乡村振兴的基础条件。贫困是一个动态发展的多维概念,随着时间与地域的变化被赋予新的时代内涵。从经济学角度看,按照收入贫困线,贫困可划分为绝对贫困和相对贫困。绝对贫困描述了贫困群体不能维持正常基本生活需要的一种生存状态,通常用收入来衡量。相对贫困是指相对于社会上其他人的生活水平而言,一部分人处于社会低水准的一种生存状态。新时期的贫困表现为一种多维的相对贫困状态,不仅仅指物质上的匮乏以及经济上的落后、收入上的差距,更多的是指部分群体在思想道德、文化知识与能力、价值观念、能力等方面的匮乏或滞后,在教育、就业等方面处于弱势地位的相对贫困。

在后扶贫时代,职业教育如何做好精准扶贫与乡村振兴的有限衔接,发挥职业培训之扶贫与振兴的功能,将成为职业院校服务民族地区乡村振兴的时代责任。在脱贫攻坚时期,国家在人力物力上给予贫困地区大力倾斜与支持,使民族地区的贫困问题在短时间得到好转,一旦这些外源性帮扶措施消失,已脱贫的人口很容易再次返贫。“2020年绝对贫困消除以后,将重点解决相对贫困人口发展问题,相对贫困人口依然存有底子薄弱、抗风险低、造血能力差、返贫概率高等现实难题,因此防止贫困的末端波动、深入持续推进相对贫困群体的发展型改善,是‘十四五’时期面临的核心挑战,巩固脱贫成果任重业艰。”⑨“职业教育是教育扶贫的排头兵,是见效最快、成效最显著的扶贫方式”⑩,“职业教育服务乡村振兴效果显著,贡献率高达16.19%,投资回报比可观”11,需要发挥职业教育在巩固脱贫成果和实现乡村振兴中的基础性作用。然而,职业教育精准扶贫在实施过程中依然存在“扶贫目标的悬浮化、扶贫方式的技术化治理缺乏、扶贫效果的可持续性发展缺失的三重困境”12,需要高职院校整合社会扶贫资源开发职业培训精准帮扶模式。本研究在职业培训扶贫调研与帮扶实践中发现,职业培训内容与民族地区相对贫困者就业需要的契合度不够高、多主体协同扶贫运行机制不够完善、协同扶贫精准度不够高、相对贫困者的核心造血能力不足,导致职业培训实施技能扶贫的成效大打折扣。聚焦区域经济发展和个人成长,构建并实施职业教育定向培训帮扶模式已刻不容缓。

二、“主体—工具—内容”:职业教育定向培训帮扶模式建构的理论框架

职业教育精准扶贫在脱贫攻坚阶段取得的扶贫成效得到社会各界的广泛认同,与此同时积累了丰富的扶贫经验,因此需要在之前精准扶贫的基础上进一步巩固拓展脱贫成果与深化创新帮扶模式。在脱贫攻坚与乡村振兴的过渡期,高职院校应在理论层面建构并完善职业教育定向培训帮扶的框架体系,并回答“谁来扶”“怎么扶”“扶什么”的问题。“主体—工具—内容”的理论框架能为建构职业教育定向培训帮扶模式提供指导(见图1)。

第一,基于主体维度,回答“谁来扶”的问题。即在巩固拓展脱贫攻坚成果与推进乡村振兴中的衔接主体的具体指向以及如何推进各主体协同联动发挥帮扶与振兴的功能作用,达成主体上的衔接。职业培训帮扶的衔接主体应从单一主体、松散联盟走向共建共享、同舟共济的共同体,打造政府、行业、企业、学校跨界协同联动、深度融合的帮扶共同体,建立协同联动的精准帮扶运行机制。通过精准帮扶运行机制,明确四方主体在协作帮扶中的职责与作用,促进四方主体协同参与精准帮扶。

第二,基于工具维度,回答“怎么扶”的问题。即利用何种手段或途径来巩固拓展脱贫攻坚成果与推进乡镇振兴,以及如何发挥工具的功能从而实现工具衔接。“定向招生、定向就业”是我国为保障工作环境比较艰苦的地区和行业能得到一定数量的高校毕业生而实施的一项招生就业制度。高职院校与部队采用联合培养方式为部队定向培养专业技术士官的模式,可以为高职院校开展定向培训提供经验参考。职业教育定向培训就是在遵循职业教育办学规律基础上,借鉴“定向招生、定向就业”所构建的定岗位招生、定培训方案、定技能培养的定向帮扶模式,旨在以定向培训帮扶相对贫困者获得一技之长从而实现就近稳定就业、巩固脱贫成果以推进乡村振兴,专门为本区域人才紧缺和条件艰苦的行业企业有针对性地培养和输送人才。

第三,基于内容维度,回答“扶什么”的问题。即巩固拓展扶贫成果与推进乡村振兴的具体帮扶内容以及采用何种方式达成帮扶内容的衔接。甄别相对贫困者的返贫致贫原因,发现部分相对贫困者思想观念落后、文化知识匮乏、技术技能贫瘠,进而确定“扶志—扶智—扶技”的整体帮扶内容,增强相对贫困者反贫困的核心能力。高职院校与当地政府、行业、企业等共同设计涵盖帮扶内容的课程体系,使培训项目契合当地产业发展需要、培训内容贴近岗位能力要求和受帮扶者成长发展需要,然后高职院校与企业协作采用灵活多样的教学方法将培训内容教授予受帮扶者。

三、民族地区职业教育定向培训帮扶模式建构的逻辑机理

民族地区职业教育定向培训目标定位从消除绝对贫困的兜底转向了共享发展的相对贫困治理,治理目标的转变要求高职院校完成职业培训在脱贫攻坚与乡村振兴衔接中的治理逻辑转换。因此,有必要从“主体—工具—内容”整体视角出发,厘清职业教育定向培训帮扶模式建构的内在逻辑机理。

(一)从单一主体到帮扶共同体:定向培训帮扶模式的主体变迁

职业教育与民族地区经济协同发展与振兴,要求产教跨界协同开展职业教育定向培训。职业教育是一种跨越教育与职业的教育类型,职业教育与民族地区乡村发展是一种相互促进的互动关系。为实现民族地区乡村振兴,要求职业教育与民族地区乡村协同发展、跨界深度合作,面向行业企业发展需要培养技术技能型人才。民族地区乡村振兴对技术技能型人才的渴求,希冀高职院校能够对接民族地区产业结构、面向行业企业培养“留得住、用得上”的本土性技能型人才。而民族地区乡村发展需求侧与高职院校人才培养供给侧之间容易出现结构性矛盾,因此需要政府部门或行业组织在“产”“教”之间做好沟通与协调工作。“至今为止,如何充分激发模式内各主体参与职教扶贫的自觉性,依然是尚未突破的难点,这也制约了职业教育实现‘高水平’人才培养的教育目标。”13因此,成立政府、行业、企业、学校协同联动的职业培训帮扶共同体,促进产教融合式协同扶贫显得尤为必要。

“谋求共生发展,打造职业教育与乡村振兴的利益共同体”14,不仅能够聚集优质的教育资源,还能形成多方协同联动的培训帮扶合力,共同促进民族地区乡村振兴。张育松等认为,可以“依托职教集团社会服务功能及可持续发展长效机制,形成以政府主导、校企参与、产教协同的职业教育精准扶贫模式,能实现集团精准发力、产教协同扶贫”15。以长沙航空职业技术学院“飞机维修部附件加工制造基本技能精准扶贫培训班项目”为例,该校实施产教联合式的定向培训帮扶模式,联合镇宁县政府、航空工业集团贵州飞机有限责任公司、厚诚发科技有限公司,成立“地方政府+职业院校+特色行业+特定企业”的职业培训扶贫共同体,建构并探索了职业教育“三定三扶四主体”的定向培训模式,为贵州民族地区培养了一大批“留得住、用得好”的本土性技能型人才。

(二)从服务区域发展到个人成长:定向培训帮扶模式的价值逻辑

职业教育定向培训应既关注个体成长与服务地方发展,又兼顾就业岗位指向性与技能针对性,构建具有精准帮扶、个体成长特色的职业定向培训模式,开辟以定向培训服务民族地区乡村振兴的新路径。职业培训是高职院校的法定职责,应培养服务区域发展的技术技能人才,重点服务区域经济发展。《国家职业教育改革实施方案》明确要求:“落实职业院校实施学历教育与培训并举的法定职责,按照育训结合、长短结合、内外结合的要求,面向在校学生和全体社会成员开展职业培训。”16随着职业教育百万扩招政策的实行,高职院校面向新型职业农民、下岗失业人员、退役军人等群体招生,提供针对性职业培训。国家把职业培训作为促进就业的重要手段,缓解就业的结构性矛盾。然而,高职院校无论是坚持促进就业导向还是服务经济发展导向,主要都是指向职业培训的工具性价值——就业脱贫,容易忽视职业培训内在的育人价值。“2020年后,无论‘职业教育扶贫模式’被外界赋予什么样的发展逻辑,其内在发展的逻辑必须以‘培养高水平技能人才’为根本。”17