2000—2022年我国高职课程评价的研究综述

作者: 王珊

[摘要]高职院校课程评价是优化高职院校课程建设、发展高职人才教育培养体系的必然途径。当前有关高职课程评价的研究还不够充分,对此,运用CiteSpace对期刊文献进行可视化分析,系统梳理研究态势,可以发现相关研究视角主要集中在课程评价的内涵演变、类型特色、指标体系和功能作用四个方面,进而提出对我国高职课程评价在内涵属性延伸、类型特色彰显、体系动态调整、功能作用发挥上的前景展望。

[关键词]高职教育;课程建设;课程评价;研究综述

[关键词]王珊(1981- ),女,浙江嵊州人,浙江经贸职业技术学院,副研究员,硕士。(浙江 杭州 310018)

[基金项目]本文系2021年度浙江省省级课程思政教学研究项目“双高计划视域下高职课程思政多维度评价体系研究”的阶段性研究成果。(项目编号:105,项目主持人:王珊)

[中图分类号]G712 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2023)12-0106-06

进入21世纪,我国高职教育经历了从评估、示范校(骨干校)和优质校建设,到“双高计划”建设的渐进式发展。课程建设水平也从最初的符合规范性评估要求,向精品课程评选、课程标准建构、高水平课程群塑造的要求逐渐提升,课程评价的重要性越来越受到学界关注。为更好地梳理和分析当前我国高职课程评价成果,本文通过搜索中国知网2000—2022年刊发的核心期刊论文,运用CiteSpace6.1进行可视化分析,以阐述目前高职课程评价研究现状,并提出发展前景。

一、高职课程评价的研究现状

(一)高职课程评价的研究态势分析

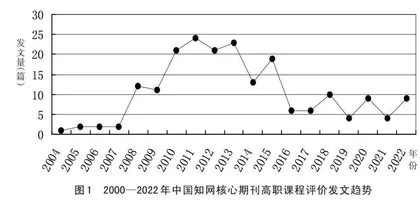

将CNKI的检索对象设为“学术期刊”,来源类别设为“北大核心”“CSSCI”和“AMI”,条件设为[篇关摘=“高职” * “课程评价”],共发现论文199篇,较之同时期高职课程建设研究论文986篇(相同条件设置的[篇关摘=“高职” * “课程建设”]),仅占20.18%。从研究成果占比可以看出:2000—2022年中高职教育课程评价研究在高职课程建设研究中的占比较小,呈现出研究程度不充分、研究方向不平衡的总体特征。从发表时间上看,关于高职课程评价的核心期刊论文最早出现在2004年。之后,相关研究总体呈现“起步—发展—高峰—趋稳”的进阶态势,具体趋势如下页图1所示。

此外,如下页图1所示,高职课程评价在2008年、2011年、2015年和2018年出现了明显增长,这与我国高职发展四个时期的起点基本吻合。其中,2008年突出的是评估建设时期的外部评价。教育部当时颁布了《高等职业院校人才培养工作评估方案》,将“课程建设”由二级指标调整为一级指标。2011年,在示范校(骨干校)建设时期,在建成4000门左右优质专业核心课的政策导向下,研究重点转移到基于高职产教融合特色的课程目标评价上。2015年,在以创新发展为主题的优质校建设时期,《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》要求健全课程衔接体系,加强行业参与质量评价。2018年,在优质校建设时期,恰逢《国家职业教育改革实施方案》征求意见,以学习者为中心的课程评价标准和体系研究成为新热点。由此可见,学界对高职课程评价的研究一方面受到了国家政策的引领和指导,另一方面又影响着国家政策的制定。

(二)高职课程建设研究的关键词频次分析

关键词频次分析是通过统计该组文献主题词在文献出现的频率,形成一个由这些词所组成的图表。本文利用CiteSpace6.1软件,统计了关于“高职课程建设”的986篇核心期刊论文的关键词频次表,按照频次数量统计,频次数量前五的关键词为高职院校(226次)、课程建设(164次)、高职教育(104次)、精品课程(96次)、高职(96次)。由此可知,“高职院校”“课程建设”“高职教育”“精品课程”等关键词出现次数较多,可被视为高频关键词。而“课程评价”尚未成为“高职课程建设”的主要高频词,只能视作与精品课程建设、课程改革、教学模式等关联性较强的次高频关键词。近二十年的研究表明,我国高职课程建设研究中既存在高频词话题,也存在延伸性较强的次高频词话题。

(三)高职课程评价研究的主题分布分析

二十年来,高职课程评价研究的主题多元且主次分明,突出表现在研究主题与成果的多样性方面。在199篇论文中,排名前五的主题依次是“高职院校”(占比18.9%)、“高职课程”(占比14.4%)、“课程评价”(占比12.2%)、“课程建设”(占比4.5%)、“评价体系(占比4.4%)”。以上占比数据一方面表明了课程评价对提升高职院校内涵式发展和课程改革与创新的重要性,另一方面也凸显了课程建设中完善评价体系的必要性。作为高职人才培养和专业建设的重要环节与改革依据,高职课程评价关系到如何综合体现师生发展、企业、政府和学校的需求;关系到如何突显高职类型特色,将课程内容与职业标准紧密相关。因此,完善课程评价体系、发挥课程评价效用,不仅是实践遇到的问题,更是高职课程评价改革伴随高职发展进入新阶段的显性标记。

二、高职课程评价的研究视角

理论上,课程评价研究主要分为课程评价基本理论研究和课程评价改革发展研究;实践中,一个完整的课程评价过程由课程评价目标确定、指标设计、评价实施和结果应用构成。从已有文献来看,二十年来我国高职课程评价的相关研究主要集中在内涵演变、类型特色、指标体系和功能作用四个方面。

(一)高职课程评价的内涵演变

我国课程评价研究缘于20世纪80年代,陈玉琨最早将课程评价的概念引入国内。在经历了国内外理论经验借鉴、研究拓展、主题细化和内容深化后,当前学界普遍认为“课程评价”(curriculum evaluation)是以一定的方法、途径对课程计划、活动以及结果等的价值或特点做出判断的过程。政策层面,高职发展的四个阶段激活了课程评价不同的内涵属性。2003年的合格评估试点期间,《高职高专院校人才培养工作水平评估方案(试行)》将课程评价作为教学建设与改革评价的一部分,强调了“教学的规范性和导向性”“教材选用体现职业教育特色”“教法改革以技术为应用导向”等基本价值导向;2006年,《关于实施国家示范性高等职业院校建设计划加快高等职业教育改革与发展的意见》提出,以优质核心课程评价为示范,根据高技能人才培养需要,改革课程评价方式;2015年,《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》以提升职业教育发展质量为主线,提出将课程评价渗透在扩大优质教育资源、提升专业建设水平、加强教师队伍建设、推进信息技术应用等评价指标中。2019年,《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》将课程评价作为高水平专业群评价的维度之一,要求体现教学标准、教学资源和教学内容的院校特色。从以上政策转变历程可以看出,不同阶段的政策要求,赋予了课程评价对于高等职业教育发展“规范性”“示范性”“指标性”“标准性”保障和支撑的内涵延伸。

研究层面,学界对高职课程评价的内涵思考主要聚焦其功能定位。何锦添指出,高职课程评价是对课程建设各环节做出的价值判断,通过边评议、边改进来提高教学质量。陈丽萍指出,高职课程评价是对高职课程改革的针对性和适应性作出的判断。雷浩认为,课程评价是多主体基于情境活动共同参与的对学生核心素养的增值评价。课程评价研究基于实践逐渐聚焦高职课程建设和改革的需要。学者们先后以高职课程评价的目标、维度、属性等为切入点进行了相关研究。以上可以看出,学界关于高职课程评价研究的主要目的之一,就是挖掘其保障和支撑高等职业教育发展的价值内涵。

需要指出的是,虽然二十年来对高职课程评价的定义有所不同,但在评价目标、评价维度和价值取向上的研判基本一致。评价目标上,突出职业性,将新技术、新工艺、新规范等纳入评价指标设定;评价维度上,突出多主体性,将校企协同纳入评价模式建构;价值取向上,突出诊改性,将课程建设初期的资源建设与课程实施后的交流对话、改进修正统筹纳入评价标准制定。

(二)高职课程评价的类型特征

2021年,全国职业教育大会召开,特别强调要优化高职教育的类型定位。自此,类型特色成为我国高职教育开展课程评价的逻辑起点。王妙通过评价标准的技能创新、评价工具的实践创新、评价方式的多元主体创新来开展合格评估的高职课程类型评价;王洪斌则从我国“技工荒”现象出发,提出职业教育“现代学徒制”视域下的课程评价机制对高职院校人才培养模式创新的“示范”作用;修南指出,应从高职学生的思维特点、学习兴趣出发,重设评价活动推动“金课”建设,彰显课程评价对于“双高计划”专业群及高职院校特色发展的重要性。

从以上文献可见,高职院校的渐进式发展为我国课程评价的类型化提供了可持续的应用场景,并在院校建设的不同阶段凸显了其在课程建设和改革方面的价值。相关研究从人才培养模式、高职课程和学生等角度来诠释高职类型特征,对高职院校的课程评价做了比较深刻的理论思考,且对指标体系的针对性和应用性进行了广泛论证。这些研究成果对重构课程评价主体、引导政策优化、规范评价流程、促进校企合作有着深远的价值与意义。

(三)高职课程评价的指标体系

2020年,国务院发布《深化新时代教育评价改革总体方案》(以下简称“《方案》”),要求到2035年形成“富有时代特征、彰显中国特色、体现世界水平的教育评价体系”。《方案》不仅是对未来建立科学系统的高职课程评价体系的方向定位,更是对之前近二十年高职评价发展的肯定与提炼。合格评估时期,为保障高职院校发展的正确方向,何振海提出要以导向性、层次性和多元性原则构建高职课程评价体系。示范校建设时期,董永哲就新课程评价理念展开论述,提出设定评价指标要统一终结性评价与形成性评价,通过量性与质性评价相结合的方式突出课程教学的实效。优质校建设时期,陈熔从构建现代职教体系的视角出发,提出以多元化的课程评价体系推进中高职课程体系的有效衔接,破解中高职课程衔接存在的目标定位失衡、专业课程重复、职业技能倒挂等问题。“双高计划”建设时期,陈蕾从当前我国高职院校实践教学课程存在的普遍短板出发,提出多元评价主体、课程评价与开发相结合、以评价标准体现差异的高职实践课程评价体系。

2022年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》,在重点工作中提出“提升职业学校关键办学能力,扩大优质资源共享,推动评价方式变革”的要求。实际上,评价方式变革、评价模式创新一直是学界的热议话题。示范校建设时期,高进军就构建高职项目化课程教学评价体系展开了论述,比较了不同评价方式在项目化课程中的应用,提出建立背景、输入、过程和结果评价模式。优质校建设时期,张淑梅提出了高职创新创业教育评价理论模型,提出从环境基础、资源投入、过程行动、成果绩效四个方面系统评价高职创新创业教育的基本情况。“双高计划”建设时期,丁瑞提出从全程性、过程性和改良性三个维度,评价高职劳动教育的系统性、阶段性和差异性特征,创新公共课评价模式。

由上可见,我国高职课程评价的方向定位、方式变革贯彻了至今为止整个高职课程评价研究,突出了三个要点:一是从课程评价体系的学理性出发,强化高职的实践挖掘;二是从职业教育的时代特征出发,规划实施的具体路径;三是以实践类课程为抓手,从评价主体、评价指标、评价方式和评价模式等多维度进行诉求兑现。

(四)高职课程评价的功能

2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》(以下简称“《意见》”),要求“建立健全教师、课程、教材、教学等国家职业教育标准”,为开展课程评价、建立指标体系提供了基础依据。《意见》蕴含课程评价应以学生发展、岗位需求、工作任务、实践教学为本位,引领高职课程改革。近二十年来,课程评价的引领作用主要体现在四个方面:一是服务学生发展。刘孟良从水平评估时期高职课程改革的现状出发,提出了“以学生为主体”的高职课程评价新标准。二是对接岗位需求。刘兴恕将课程目标、课程内容,课程实施和课程评价作为连续统,对接工作岗位群需求,构建高职汽车智能技术专业群课程体系,特别论述了课程评价对于高职汽车智能技术专业群课程体系的保障性。三是面向工作任务。杜娟提出优质校建设时期影响高职现代学徒制课程质量的关键因素及诊断指标,基于任务型课程改革,建设性地运用“PDCA”(即“计划、执行、检查、处理”)循环把影响课程质量的课程开发、课程实施、课程评价及课程管理与反馈等环节纳入循环进行全面管理。四是改革实践教学。肖凤翔等通过解析示范校建设时期高职院校实践类课程质的规定,提出其课程评价指标应具有技术理性、实践理性、解放理性。

上述文献充分显现了课程评价在课程改革过程中的系统性、方向性和引领性。第一,从针对高职具体课程的评价指标到具体类型的课程评价指标,分类评价指标不断完善;评价主体、评价对象、评价方式到评价模式研究的不断深入,高职课程评价体系初步构建,丰富了教育评价和课程建设的理论和实践。第二,在课程改革面对或处理各种资源整合或融合关系时,都将课程评价作为基本价值立场和价值态度。第三,课程改革的目标决定了课程评价的标准,但课程评价的标准同样影响课程改革走向何方,课程评价的多维度模式引领着高职课程改革不断创新。