“知、情、意、信、行”理念下课程思政教育模式研究

作者: 董文秀 崔宝霞 张爱琳

[摘 要]课程思政是践行 “坚持显性教育和隐性教育相统一”原则以及实现“三全育人”的有效手段,是传统思政类课程的有益补充。文章以工程经济学课程为例,融入“知、情、意、信、行”的思想教育理念,将专业教学和思政教育融为一个整体,构建课程思政教育新模式,真正践行思想教育的“隐而不显”“若隐若现”和“转隐为显”的原则,以求对学生产生深远且有利的影响。

[关键词]知、情、意、信、行;课程思政;隐形教育

[中图分类号] G641 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2022)03-0034-03

课程是教育的“细胞”,“思政”是教育的基本要求和构成要素。课程思政是践行 “坚持显性教育和隐性教育相统一”原则以及实现“三全育人”的有效手段,是传统思政类课程的有益补充。其既是课程的教学理念,又是思想政治教育的手段和方法,在学生价值体系形成过程中发挥着重要的作用。学生内在需求和思想发展规律是开展思政教育的出发点和落脚点,而“知、情、意、信、行”是思想形成及发展的基本规律和内在过程,基于此规律开展课程思政可以达到事半功倍的效果。因此,非常有必要从学生的内在需求和思想发展规律出发,在有效融入“知、情、意、信、行”思想教育理念的基础上,构建集知识、能力和素养于一体的课程思政教育新模式,为课程思政提供一种新的理念及方法。

一、“知、情、意、信、行”思想教育理念

“知、情、意、信、行”是个人思想及道德形成的内在规律及过程[1]。刘莲香、汪慧英和李先锋等人已分别基于“知、情、意、信、行”对大学生创业精神的培养、大学生医德教育的构建和思想入党的内涵进行了分析研究[2-4],将“知、情、意、信、行”的理念融入专业教学过程中,并扩充和丰富其内涵,构建课程思政教学新模式。

“晓之以理”即为“知”。狭义的“知”为思想上对社会理念、价值及原则等的认知,广义的“知”还包括专业知识,是教学目标中的知识目标和情感目标的统一。知识是“骨”,情感是“肉”,二者在教学中缺一不可,共同组成教学这一有机整体。

“情”则要“动之以情”。情感是人在认识客观事物时表现出来的一定的态度和体验,是人心理活动的重要方面。“动之以情”要围绕两个方面展开:一方面是学习环境的塑造。学习环境包括学生之间的学习氛围、教师之间的教学环境以及整个学校的风气等。积极进取的学习氛围、治学严谨的教学环境以及健康向上的学校风气不仅会对学生产生潜移默化的影响,而且对学生未来的发展有着积极的作用。另一方面是每一位任课教师自身人格魅力的塑造。教师是学生的指路人,教师的情感能带动和影响学生的情感,因此,教师要“真听、真感、真想”,将自己的真情实感传递给学生。

“意”则要“炼之以意”。“意”为意志,是自觉克服困难和排除障碍的原动力,是行为的前提条件。大学教育只是学生学习生活的一个阶段,学生在以后的学习、生活、工作中会遇到各种各样的问题及挑战,如果没有坚定的意志,很难走得长远。课程不仅要让学生掌握专业的知识,而且要培养学生坚忍不拔、顽强拼搏、艰苦奋斗的精神。

“信”则要“笃之以信”。“信”为信念,是学生精神面貌的主要标志,是“意”产生的前提,是“行”的精神支柱,是“知”“情”“意”的统一体。信念的建立依赖于用科学的理论进行武装。将正确的世界观、人生观、价值观以及时代精神等要素有机地融入课堂,促进学生信念及理想的建立,可以为学生的未来发展打下扎实的思想基础。

“行”则要“导之以行”。“行”即行为或行动,“知”“情”“意”“信”是“行”的内在基础,“行”是“情”“意”“信”的外在表现,是教育教学的落脚点,是教学效果评价的依据。此外,“行”也是教学手段的一种,教师可以通过示范、以身作则等来影响学生。思政教育为隐性教育[5-6],而“行”则是要求通过一系列手段将思政教育的效果外化,实现“转隐为显”的目标。

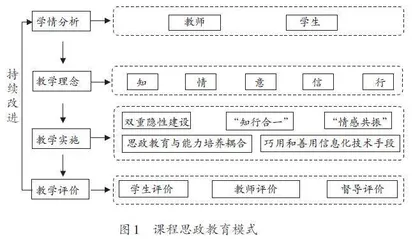

课程思政教育模式见图1,该模式始于学情分析,终于教学评价。学情分析包括学生的学情分析和教师的教情分析。教学评价包括学生对教师的评价以及学校督导对教师、教学效果的评价。该模式通过融入“知、情、意、信、行”思想教育理念并予以实施,最终实现课程教学目标,形成完整的、闭环式教学,并为教学的持续改进提供参考依据。

二、课程思政内容建设

本文以工程经济学为例,该课程的思政内容建设见图2:将工匠精神、项目可持续发展、人生的时间价值、技术与环境的关系、风险的承担以及社会主义核心价值观等思政内容点缀于课程专业知识结构体系中,不强行穿插,而是在种好自留地的同时植入思想政治教育的精髓与灵魂,践行思想政治教育“隐而不显”的原则,实现思政内容和专业知识的无缝衔接。 从图2可以看出,思政内容的选取不仅包括宏观的、主流的、社会公认的思想价值体系,而且包括学生能力发展和素质培养的“小道理”。在思政教育内容载体的选择上,将思想政治教育的 “大道理”和日常生活的 “小事情”结合起来, “化大为小”,更有利于学生的理解与接受。

三、教学手段及方法

(一)双重隐性建设:教师建设和环境建设

课程思政是隐性思想政治教育的延续,教师的言传身教又是课程思政内涵的发展。教师是思政育人的基石,是学生发展的隐性变量之一。在教师与学生交互过程中,教师的品德、言谈举止会对学生的情感、文化及价值观等产生潜移默化的影响,这种影响往往是深层次且长久的。如果教师准备得不充分[7]势必影响教学效果,甚至会使思政教育流于形式,阻碍教学目标的实现。因此,教师自身的建设是开展思政教育的重要前提及保障。

教师自身建设同样包括提升知识储备、能力及素养三个方面。在教师团队建设中,应发挥老中青三代不同年龄层次教师的优势,实现优势互补,共同提升团队的教学水平。在信息、技术大爆炸的时代,知识迭代更新加快,已有的知识结构已经不能满足时代发展的需求,教师要不断从外界汲取“养分”来填充和完善自己。教师过硬的专业知识是开展思政教育的前提和基础。教师能力提升的手段包括参加会议、参加培训、参加组内的交流与探讨、参与实际工程项目和“以赛促教”等。实践是检验真理的唯一标准。知识源于实践、高于实践又反作用于实践,尤其是实践性较强的学科,参与实际工程项目是提升教师能力的有效手段。在课程思政教育过程中教师自身人文素养的提升是非常重要的,也是一个长久的过程。学习传统文化的精髓、充分理解社会主义价值观、践行社会主义价值体系和参与服务社会的共益项目等都是提升教师人文素养的手段,但这些都依赖于教师的自觉性。

学生所处的学习和生活环境是影响学生发展的另一个隐性变量,它对学生的影响往往是内在的,其影响力有时远大于课堂。氛围营造需要学校和全体教师的共同努力,任课教师通过引导、沟通、交流和严格要求等方式营造积极向上的氛围,并以严谨的教学风格间接影响学生;学校则提供一定的制度支持,共同营造健康、积极、向上的学习和生活环境。

(二) 促进学生“知行合一”:显性输出和隐性输出

“知”为输入,“行”为输出,“知”与“行”的统一是保证教学效果的关键,无法将“知”外化为“行”则无法检验教学效果。在课程建设中,输出方式包括显性输出和隐性输出。显性输出手段包括学生的翻转讲解、课堂讨论和课程论文等。在本课程教学过程中,教师组织学生讨论了人生的时间价值,要求学生提交关于社会主义核心价值观的论文以及研究,汇报技术与经济、环境的关系等。隐性输出则体现在学生的日常表现中,包括是否能够真正践行社会主义核心价值观、是否能够对自身进行合理规划以及是否能够真正领悟人生的时间价值等。教师通过学生的显性输出和隐性输出来判断思政教育的教学目标是否得以实现。

(三)使学生产生“情感共振”

图片、案例及视频是信息的良好载体,能够带给学生视觉和心理上的冲击,容易使学生产生“情感共振”,是“动之以情”理念的外在表现形式。当学生认同教师传递的态度、情感、价值观等时,就会产生赞成、敬重和热爱的心态,进而产生健康积极的情感,这种情感能激发其努力拼搏、积极向上的精神。在教学过程中,可以融合社会热点问题,如环境问题、工匠精神、时代榜样等,并以图片、案例或视频的方式呈现给学生,使学生产生“情感共振”。教师对学生的关爱是促使学生产生“情感共振”的另一有效手段。急学生所急、想学生所想、拉近与学生的距离能够增加学生对教师的亲切感,提升学生对教师的认可度,为思政教育工作奠定基础。在本课程的教学过程中,教师以与学生的定期交流会为平台,及时掌握学生动态,并为学生答疑解惑,搭建学生与教师之间的情感纽带。

(四)思政教育和能力培养相耦合

根据《华盛顿协议》和工程教育认证的思想,培养学生解决复杂工程的能力是教育的核心[8-9]。课程思政不是独立于专业课程体系之外的,而是其中不可或缺的元素之一。为学生能力和专业素质的培养起支撑作用是课程思政教育建设的最终理想和目标。因此,将思政教育与能力培养有机结合起来,符合课程建设的内在要求和工程教育认证的思想。案例分析、实际调研和课程论文等是能力培养的有效手段,也是思政教育的良好媒介,将二者有机结合起来,能够实现同向同行、协同发展。此外, 举办比赛、增加课程难度、严格要求学生同样能够促进学生能力的提升,既保证了学生“跳一跳”才能“摘桃子”,又符合“炼之以意”“笃之以信”的思政教育理念。

(五)巧用和善用信息化技术手段

信息化的教学手段不仅是实现思政育人的重要载体和依托[10],而且势必带来教学思维、模式、理念的变革[11]。随着技术和时代的发展,知识逐渐碎片化,学习逐渐零散化,学生可以通过网络获取大量的信息,接触课堂外的新鲜事物[10],他们对互联网工具的使用有时候远远强于教师。教师应准确把握这一特点,利用信息化工具补充和完善课堂教学,实现思政育人的“他组织教育”向“自组织学习”转变。利用学校的网络综合平台延续课堂讨论,弥补由于课时限制而不能在课堂上充分开展讨论的缺陷,同时根据学生在课堂讨论的表现及对问题研究的深度适时在平台讨论区增设新的话题;通过“雨课堂”向学生推送与课程相关的内容,包括网络资源转载和任课教师的原创内容分享。此外,新媒体为课程教学提供了新途径、新思路和新方法,其对学生具有独特的吸引力,因此教师要善于发掘和利用这一媒介,更好地实现思政育人的目标。

四、总结

思想“隐”的特点决定了在专业课程开展思政教育时不能够生搬硬套,而要使思想教育“隐而不显”“若隐若现”,在潜移默化中对学生产生影响。同时,为了衡量教育的效果,需要将教育效果外化,这就需要准确掌握课程特点、学生特点及教师特点,并利用一定的手段及方法实现教书育人的目标。本文以工程经济学课程为例,融入“知、情、意、信、行”的思想教育理念,将专业教学和思政教育融为一整体,构建新时代、新背景下的“知、情、意、信、行” 课程思政教育新模式,努力践行思想教育的“隐而不显”“若隐若现”和“转隐为显”的原则,为思政教育提供新理念和新方法。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 李莉.新形势下思想政治教育工作者“知、情、意、信、行”的定位研究[J].中国集体经济,2008(12):179-180.

[2] 刘莲香.“知、情、信、意、行”视域下大学生创业精神的培育[J].理论导刊,2013(11):90-92.

[3] 汪慧英. 知情意信行视域下医学生医德教育教学模式的建构[J].中国医学伦理学,2015(4):523-525.

[4] 李先锋.“知、情、信、意、行”维度的“强化大学生思想入党”内涵探析[J].内蒙古师范大学学报 (教育科学版), 2017(7):52-54.

[5] 李春霞,夏凯艳.隐性知识视角下的高校思政课实践教学思考[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2014(2):132-136.

[6] 陈冲,汪海涵. 我国高校推进“课程思政”的着力点研究:兼论美国高校隐性政治教育的启示[J].当代教育科学,2019(9):88-92.

[7] 齐砚奎. 全课程育人背景下高校课程思政建设的理论思考[J].黑龙江高教研究,2020(1):124-127.

[8] 林健. 如何理解和解决复杂工程问题:基于《华盛顿协议》的界定和要求[J].高等工程教育研究,2016(5):17-26,38.

[9] 王永泉,胡改玲,段玉岗,等. 产出导向的课程教学:设计、实施与评价[J]. 高等工程教育研究,2019(3):62-68,75.

[10] 赵洱岽,于彤彤,刘力纬,等. 育心明德 道术相济:建构信息技术与教学融合的课程思政之路[J].中国大学教育,2018(9):52-55.

[11] 陈建吉. 课程领域技术应用工具性思维的变革[J].浙江社会科学,2020(2):103-108,158-159.

[责任编辑:陈 明]