世界古代史课程思政教学设计与思考

作者: 王鸿斌 樊翠花

[摘 要]世界古代史课程思政教学设计坚持立德树人为根本指导思想,贯彻知识传授、能力培养和价值引领教学目标的实现,以多种教学方法的综合运用为途径,以课内外活动的有机融合为载体,通过过程性评价考量课程思政目标的实现。

[关键词]世界古代史;课程思政;立德树人;教学设计

[中图分类号] G642 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2022)03-0050-04

世界古代史课程是高校历史学专业的主干课程之一。该课程思政教学的设计要贯彻立德树人的核心观念,从知识传授、能力培养和价值引领的角度明确教学目标、合理构建教学框架、有效开展教学活动,认真践行课程思政的指导思想以达到预期的效果。

一、世界古代史实施课程思政的指导思想

2016年12月7日,在全国高校思想政治工作会议上,习近平总书记指出:要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面。这一重要论述为新时代高校思想政治工作指明了方向。习近平总书记同时强调,要教育引导学生正确认识世界和中国发展大势,从我们党探索中国特色社会主义历史发展和伟大实践中,认识和把握人类社会发展的历史必然性,认识和把握中国特色社会主义的历史必然性,不断树立为共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想而奋斗的信念和信心;正确认识中国特色和国际比较,全面客观认识当代中国、看待外部世界;正确认识时代责任和历史使命,用中国梦激扬青春梦,为学生点亮理想的灯、照亮前行的路,激励学生自觉把个人的理想追求融入国家和民族的事业中,勇做走在时代前列的奋进者、开拓者;正确认识远大抱负和脚踏实地,珍惜韶华、脚踏实地,把远大抱负落实到实际行动中,让勤奋学习成为青春飞扬的动力,让增长本领成为青春搏击的能量。“四个正确认识”进一步明确了高校思想政治工作的方向和使命,对提升当代高校大学生思想政治工作具有重要的意义。进而,习近平总书记从“大思政”格局出发,指出:“各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”[1]。

习近平总书记的讲话精神是开展“思政课程”向“课程思政”转变的基本遵循和行动指针,高等教育各门课程都要坚持立德树人的指导思想,将社会主义核心价值观教育紧密融入教学活动的全过程,实现知识传授、能力培养和价值引领的有机统一,培养德智体美劳全面发展、能够担当民族复兴大任的时代新人。

二、世界古代史课程思政内涵、思路与实施条件

(一)基本内涵

“课程思政”是指在所有的课程教学中基于知识传授、能力培养与价值引导有机统一,提炼出课程中蕴含的爱国情怀、社会责任、文化自信、人文精神等价值范式,使学生在认知、能力素养、情感行为等方面有正确的方向[2]。

就世界古代史课程而言,实施“课程思政”就是指在世界古代史课程教学过程中有意识、有目的、有计划地通过教学环节设计、教育氛围营造,以直接或间接、内隐或外显的方式以辩证唯物史观指导学生从宏观与微观的视野,客观地认识人类社会史前时代至15、16世纪亚欧美非各大洲历史演进的基本史实和重大事件,理解这一时期中华文明在世界文明体系中的突出地位,让学生在不同文明对比中升华家国情怀,凝练民族精神,增强对优秀的中华传统文化的认同感和自豪感;培养学生从长时段的角度审视中华文明历史变迁与整个世界历史趋势的内在联系,帮助学生从历史中汲取营养,增强对学生历史思维、辩证思维、批判性思维、创新思维的培养;强化学生的人文素养,帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观等,增强学生独立分析问题、解决问题的能力,提升科学研究能力与学术诚信基本素质。同时有选择地将历史事实、现象与现实相联系,将社会主流价值观、道德规范、思想认识和政治观念有机地融入教学之中。

(二)实施思路

世界古代史课程思政的实施,秉持立德树人的指导思想,以社会主义核心价值观内涵的理解为基本前提,从国家、社会、个人三个层面梳理社会主义核心价值观与世界古代史课程内容相契合的思政元素,发掘着力点与映射点,将思政元素内化为世界古代史课程教学大纲的核心要素之一, 构建知识传授、能力培养和价值引领三位一体的教学目标,并把思政元素以潜移默化的形式渗透于教学活动之中,使思政元素达到外化于行的效果。

(三)实施基本条件

首先,从理论支撑角度看,世界古代史课程采用高等教育出版社出版的马克思主义理论研究和建设工程重点教材《世界古代史》。全书以辩证唯物史观为理论指导,将辩证唯物史观贯穿于全书内容,这有利于学生对辩证唯物史观的学习与吸收、掌握与运用。教师坚持以唯物史观指导教学,注意对学生历史思维、辩证思维、批判性思维的培养。两者的结合为教师进一步对学生进行价值引领,将思政元素融入教学奠定了理论基础。

其次,从内容上看,世界古代史教学内容十分丰富,涵盖了亚欧非美各大洲,涉及的国家民族地区众多;时间跨度大,从史前时代至15、16世纪;历史线索纷繁复杂,历史问题及人名、地名识记理解难度较大;中国从原始社会至16世纪明朝灭亡这一历史阶段纳入了世界古代史的教学内容之中,中国古代史被视为世界古代史的重要组成部分。大一新生在初高中对世界古代史相关知识的积累较为薄弱,对中国史与世界史的联系缺乏深刻认识,学生接受吸收新内容有一定的难度。基于此,一方面,以辩证唯物史观为指导,教师帮助学生梳理知识和把握线索,并把最新的科研成果融入教学之中,实现了教学内容的系统性、完整性和前沿性,有利于学生对课程内容的整体把握,可以深化学生对知识的掌握;另一方面,从宏观角度审视中国文明在世界历史进程中的演进,教师着力于从中国优秀传统文化的角度,选取典型事例、杰出人物等讲好中国故事,使思政元素映射点有机契合教学内容、教学活动与过程,突出价值引领。

最后,从能力培养上看,本课程教学一直就具有思政教育的底色,无论是在增强学生对辩证唯物史观的理解与运用上,还是在提升学生专业素质、培养学生阐述专业问题的思维方法、增强学生的研究能力和发展潜力上都具有明显的作用。这为思政元素融入教学,进一步强化学生的批判思维、历史思维和创新思维提供了基础。

三、世界古代史实施课程思政教学设计基本构架

在教学设计框架上,世界古代史课程实施课程思政着眼于思政元素的挖掘与运用,进行课程目标的设计、教学活动的开展、教学效果反馈与评价,辅之以教学环境的创设(见图1),构建教学目标、教学活动、教学评价三位一体的全员、全过程、全方位的育人框架。

(一)课程目标结构

课程目标突出党的教育方针,坚持立德树人,强化知识传授、能力培养、价值引领的有机统一。

在知识传授目标层面,强调掌握世界古代史史实基础上的辩证唯物史观教育。除了世界古代史课程的基本史实外,从思政元素角度看,教师要引导学生认识辩证唯物史观,帮助学生理解和掌握辩证唯物史观的基本观点和方法,使学生能够运用辩证唯物史观指导学习、探究问题,并将其作为认识和解决现实问题的指导理论。

在能力培养目标层面,强调基于辩证唯物史观的运用,进行学术研究的历史思维、辩证思维、批判思维、创新思维与研究能力的培养。教师要注意对学生历史时空观念的培养,使学生能够联系特定的时空因素对历史现象进行分析、解释与合理论述;学生要学会辨析史料,能够依据可信史料重现历史真实,并根据可信史料理性分析与客观评判历史问题,形成辨析史料、科学客观叙述历史的能力;批判认识不同学术观点和历史解释,能进行独立研究并提出个人的观点,培养史学批判与研究能力;能够从历史的角度解释或者关照现实问题,培养学以致用的素养。

在价值引领目标层面,强调基于中华文明突出优势、独特贡献和特殊地位的家国情怀、文化自信与人文素养的提升。通过研习历史提升学生的社会责任感和人文情怀,体现为对社会主义核心价值观的理解与认同,钟爱中华民族传统优秀文化,具有对家乡、民族、国家的强烈认同感和对祖国、人民的深厚感情;对世界各国的优秀文化一视同仁,汲取其精华,摒弃其糟粕,并在对世界文明比较中理解中国的发展与进步,形成正确的世界观、人生观、价值观和历史观,塑造积极的人生态度和健全的人格;注重对历史经验教训的反思,更全面、客观地认识历史和现实社会问题;能够学以致用,联系家乡、民族和国家的发展状态,积极为新时代中国特色社会主义建设、中华民族伟大复兴贡献自己的力量。

(二)教学活动的开展

1.教学方法的综合运用

世界古代史课程涉及的历史时期跨度大且国家民族众多,学生基础相对较薄弱。在教学方法上,教师要注重对基础知识的讲解和对重大问题的阐释,运用文献研究、讨论式、启发式、自主学习等教学方法,并融合问题教学法,同时整合影视资料,综合性地运用多媒体进行教学,具体可以通过课前与课上历史人物角色扮演、课堂分组讨论与课下读书笔记、史学论文研读、历史思维导图制作等课内外多种形式相结合的方式,转变“满堂灌”的教学形式,发挥学生的主体性,启发学生思维,提升学生的学习力、研究力、思辨力、创新力。

2.课内外活动的有机融合

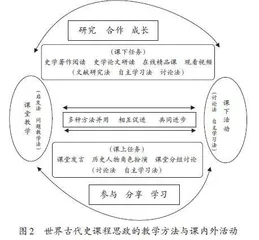

以课内外活动相结合的方式将课程思政元素融入教学活动之中。在课堂教学中,教师在讲授理论知识的同时,结合历史人物角色扮演,引导学生对历史人物的历史贡献与精神品格进行分析,这既可塑造学生辩证客观评判历史人物的能力,又可让学生体悟杰出历史人物的精神魅力,对学生形成潜移默化的积极影响。还可以通过对比唐代高僧鉴真和玄奘等历史人物,将思政点联结为思政线、思政面和思政体,让学生学习优秀历史人物的精神品格,提升自身的思想境界。结合分组讨论,就重大历史问题现象进行交流,形成思想碰撞,尤其注重宏观视野下中国历史的世界影响与地位,深化价值引领。在课外教学活动中,学生通过历史小说接龙、历史思维导图制作、读书笔记等形式发挥自身主体作用,培养学习力、思辨力、创新力、研究力和人文素养(见图2)。

(三)教学评价的进行

从过程性评价的角度出发,对学生整学期参与课堂教学活动与课下活动进行多角度、多层次、全方位、综合性的评价,考查与评判思政元素对学生内化于心、外化于行的达成程度与效果。

首先,通过课前、课中和课后设计“历史学专业学生思想状态调查”问卷,对学生的心态、意愿进行调查了解,促使他们以积极的心态参与课堂教学;对学生与课程相关的知识储备情况进行调查了解,注意课程内容满足多数学生需求,兼顾少数,有的放矢,达到全面提升的良好效果,这样对学生整体状况形成基本的判断。其次,通过学生课堂教学参与情况、教学过程记录、行为学观察进行评价、反馈。最后,通过问卷调查、学生的心得体会,结合前期调查了解的结果,给予学生定性或定量的评价。

(四)教学环境的创构

思政元素融入世界古代史课程教学活动要注意教学环境创设,尤其是教师要调动积极的班级气氛,塑造良好的师生关系,使学生在乐学、向学的氛围中以积极心态接受思政元素的深入课程内容,并以理性活跃的态度认同和认可这种融合。

四、世界古代史实施课程思政的教学策略

世界古代史课程思政教学主要关注以下几个着力点(见图3)。

在学情分析方面,进行“历史学专业学生思想政治状态调查问卷”,进行课前课中学情分析,以期更有效地开展教学活动;及时了解学生的知识掌握情况、对辩证唯物史观理解与掌握的情况以及学生的学习态度、学习兴趣、学习方法、理解能力,分析学生的情感态度与价值观,并进行必要的调整。

在课堂教学参与方面,将思政元素渗透到课堂教学活动中,通过随堂提问、课堂分组讨论和历史人物角色扮演等形式,一方面润物细无声地进行价值引领,另一方面借助活动提升学生的辩证思维、创新思维和学术研究能力。根据学生课堂参与度和回答问题的情况对思政元素融入的情况、效果,对学生学习的效果进行评价。

在中期学业活动方面,采用历史知识思维导图、读书笔记或者小论文的方式,强调思政元素的体现,特别要注意学生的个人思考与理解,注意学生思维能力、研究能力、创新能力的培养,关注学生唯物主义历史观的理解与运用,家国情怀、人文素养的展现,以及对中国优秀传统文化的认同。

在课外活动方面,史学文章研读以小组为单位,教师确定与课程相关的学术问题,学生搜集文章研读,相互交流,以这种方式培养学生对辩证唯物主义理论与方法的运用能力和史学研究能力。

在教学评价方面,着眼于课程思政效果的评价,以师生双向互动的形式,教师对学生思政目标内化的程度进行总结,学生进行自我小结评价,最终达到定性评价的目的并形成有效反馈。

世界古代史的课程思政,无论是立德树人指导思想的实现,还是教学目标、教学方法、教学措施、教学评价的进行,关键要素是任课教师。教师“要守好一段渠、种好责任田”,要有动力、有能力、有水平,认知、发掘、拓展课程内容,将思政元素有机融入专业课程教学之中;教师要先受教育,要能说服、感染、打动自己,才能潜移默化地将思政元素融入课堂感染、打动学生;教师要做到以德立身,以德立学,将人类历史所蕴含的为人处世的基本道理、核心价值理念、民族复兴的责任和理想这些因素有效运用到教学之中,以提升立德树人的达成度。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 习近平.习近平治国理政(第二卷)[M].北京:外文出版社,2017.

[2] 肖香龙,朱珠.“大思政”格局下课程思政的探索与实践[J].思想理论教育导刊,2018(10):133-135.

[责任编辑:陈 明]