工程教育论证理念下化工原理在应用化学专业中的教学实践

作者: 陈乐 纪国剑 韶晖 马江权

[摘 要]文章基于工程教育认证理念,以应用化学专业工程教育认证中的专业核心基础课程化工原理为例,构建了以学生为中心,以教师为主导,理论与实践相结合,培养学生学科知识、综合能力和创新思维全面协调发展的四位一体式教学模式,并结合线上线下混合教学方式的改革,逐步提升了学生的工程意识、创新能力和解决实际问题的能力。

[关键词]工程认证;化工原理;应用化学

[中图分类号] G642 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2022)03-0066-03

《华盛顿协议》是世界上最具影响力的国际本科工程学位互认协议,其通过对工程教育认证体系的多边认可,实现对工程教育学历的互认。自2016年我国成为《华盛顿协议》的正式成员国以来,各大工科院校高等教育质量水平的评价与改进也在通过专业认证进行推进,标准评价、持续自评、专家评审等能促进教育质量的提高,我国高等工科教育逐步与国际化接轨。以学生为中心,以成果为导向和持续改进的认证理念,非常有利于专业创新创业教育体系的构建[1]。

近年来,我国各大高校工科专业均在积极开展专业论证与评估工作,以适应当前经济全球化的发展趋势,培养社会需要的符合工程教育专业标准要求的高素质人才。新工科背景下化工与应用化学类专业作为首批认证专业,其专业精英工程师的培养模式也不断推陈出新[2]。

常州大学(以下简称“我校”)应用化学专业以培养具备现代化学化工基础知识、基本理论和较强实验技能的应用化学高级人才为目标,积极推进工程教育理念的专业教学革新,培养在资源、能源、材料、环保、制药、食品、科研院所等企业或部门从事科学研究、技术开发、生产技术管理等工作的应用型人才。化工原理课程作为应用化学专业的重点核心基础课,在学生的知识体系中起着从理论到工程的桥梁作用,因此在工程教育认证背景下,化工原理在应用化学专业的教学改革和实践中显得尤为重要。在教学过程中,为了强化学生的团队合作能力、学习能力,提高学生的工程综合素质和道德素养,我们在以下几方面进行了改革与实践。

一、课程教学目标确立:化工原理肩负由理论到实际的纽带作用

化工原理课程在应用化学专业过去的教学中仅要求掌握“流体流动与输送机械”“传热”“传质过程(吸收、精馏)”等三部分,这些远远不能满足当今飞速发展的社会对应用化学专业毕业生应具有的工程知识和能力的要求[3]。在工程教育论证背景下,结合我校石油化工教学定位和“大工程观”的特色,应用化学专业化工原理教学内容近年来不断增加和完善,课时由原来的64学时增加到现在的98学时,教学分为上、下两个学期进行。目前本课程的教学除了提高原来教学内容的难度,还增加了“非均相分离”“搅拌”“蒸发”“萃取”等单元操作。经过多年的教学实践和研究性教学的探索[4],我们逐步制定和完善了应用化学专业化工原理的教学目标。

1.培养学生掌握化工原理的基本概念和知识,在学生修完高等数学、物理、化学、算法语言等数理基础课的基础上,综合运用数学、物理、化学等基础知识,分析和解决化工生产中各种物理过程(如单元操作)问题的工程学科,承担由理论到工程、由基础到专业的桥梁作用。教学过程须反映学科之间的交叉互融,并将“四大化学”的基础理论知识融入化工生产,应用到实际问题的解决中,让学生适应从化学到化工思维方式的转变。

2.学习该课程,可以使应用化学专业的学生运用本课程的研究方法来解决实际工程问题。课程强调理论和实际相结合,提高分析和解决工程实际问题的能力,并为今后进一步学习应用化学专业课程和工作打下基础。化工原理的教学过程须反映化工原理单元操作的最新应用,体现本课程在工程教学层面上的实用性,是解决化工、能源、材料、环保等应用型行业生产问题的课程。

二、课程教学设计:侧重引导应用化学专业学生树立“大工程”观念

我校应用化学专业培养目标定位是工科型应用化学技术人才。学生除了掌握化学基本理论和专业知识,还需要了解与化学工业行业相关的生产、设计、开发等方面的知识。化工原理是应用化学专业重要的专业核心基础课,在化工原理的教学中尤其需要加强学生的工程观培养,促进其掌握处理工程问题的技能方法。目前,我校已形成“理论教学→实验教学→虚拟仿真→课程设计”的教学程序与“理论→设计→生产”的工程师培养模式,让学生在系统的工程教育理念下,在半工业化的生产实践或实训过程中,培养工程意识和素养。

为强化实践认识和工程熏陶,我们除在课件中加入大量视频动画和工程案例,还在实验教学环节增加“DCS采集控制流体流动—输送机械—传热联合测定单元”“DCS采集控制精馏塔”“数字化吸收塔”等一系列工业级实验装置,其与一线生产所用单元操作的设备规模及控制系统紧密贴合,让学生在实验室内如临生产现场,在实验过程中即能触碰或感知化工大宗生产。再配合国家级虚拟仿真实验教学中心平台[5],通过“常减压精馏塔3D仿真”“甲醇合成与精制车间生产”等虚实结合仿真项目,将现代化工厂建设、生产和运行有机融入教学中。这样可以让学生在体会到化工原理的典型单元操作在原油加工及甲醇生产中应用的同时,又能接触到机械、自动化、环境、安全等其他交叉学科专业和工程知识,从而激发学生的专业兴趣,促进学生“大工程观”的形成。最后,再通过对精馏塔和换热器进行相关工业规模的设计计算,让学生了解单元操作的过程计算、设备设计及选型等对工程生产的重要性。这有效改善或避免了因传统的单向讲授、缺乏实践熏陶和概念过于抽象而导致学生产生厌学心理,且所学内容考后即被遗忘的尴尬。

当然,这里也面临另外一个难题,就是进入高校的青年教师大多数毕业后直接从研究生的角色转换为教师角色,他们虽具有较高学历和扎实的理论基础,但是缺乏工程经历,在给学生授课的过程中缺少工程案例的描述,纯粹理论知识的枯燥讲解不能抓住学生的注意力。目前,化工原理教学团队不断通过青年教师进实验室、新老教师“传帮带”“产业教授”“企业博士”“科技镇长团”“教授博士柔性进企业”等形式鼓励青年教师下厂实习或参与校企合作,结合具体的工程项目,熟悉生产现场的运行情况、工程中技术和科学问题的凝练与难点攻关,以便积累工程经验,在化工原理教学中灵活穿插运用。

三、课程教学实践

(一)案例式教学能不断巩固学生的工程基础知识,提升学生的综合能力

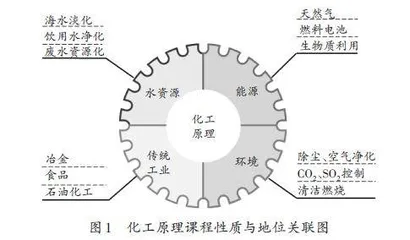

巩固学生工程基础知识,提升学生综合能力的前提条件是要让他们了解化工原理的地位和重要性,激发他们学习这门课程的兴趣。在课程伊始,可以引导学生绘制一张化工原理在各个行业中的地位图,如图1所示。再配以一些实景照片,让学生体会到不仅仅在应用化学方向,在绝大多数的传统工业和新兴工业中,化工原理所涉及的单元操作都有广泛的应用,其扮演着重要的角色,是一门服务于社会的技术实用型课程。

在理论教学阶段中,要不断强化课程的应用举例。比如在讲授静力学时,列举国之重器载人潜水器“蛟龙号”下潜7062米的伟大壮举;讲授伯努利方程时,列举20世纪初世界第一巨轮“奥林匹克”与巡洋舰小“豪克”号之间上演的一幕大船吸小船的重大海难悲剧;讲授流体流动时,列举九寨沟的九曲流水与李白的“抽刀断水水更流”的千古佳话,以及“西气东输”和“南水北调”重大能源工程等;讲授湿空气状态时,列举北方的雾霾天气,让学生了解我国能源消费结构与环境保护的关系;列举初夏江淮地区的闷热潮湿的黄梅季节,对比冬季我国南北地区干冷与湿冷的切肤之痛的异同,让学生感受四季冷暖中的热科学。

第二阶段的实验教学须紧跟在每章的理论课之后。实验正式开始前1~2天,教师可要求学生扫描课本上的二维码进行预习,预先了解实验室环境和关键操作步骤。实验课正式开始前先预留10分钟左右的时间,让学生熟悉工业级装置的基本构造,随后教师讲解并提问,让学生充分熟悉工程放大装置的操作和特性,各部件管道、阀门、流量计等的结构和原理。在整个实验过程中,学生要完成实验预习报告撰写、现场实验操作、实验测试与数据分析报告。课程期末会增加实验理论和操作考试。

应用化学专业的学生采用的是本校化工原理教研室马江权等教师编撰的《化工原理实验》教材,所开设的具体实验内容紧密围绕化工原理理论课的重点单元操作,一共8个实验,分两个学期完成,依次为“流体流动阻力和孔板流量计孔流系数测定”“离心泵性能测定”“板框过滤机过滤常数测定”“传热综合实验”“填料塔气体吸收实验”“筛板或填料精馏塔的操作”“转盘萃取实验”“洞道式干燥器干燥速率曲线测定”。除了上述传统单元操作实验,还增设了新型分离技术的实验装置与操作的课外学习,如“渗透汽化膜分离有机溶剂中的微量水”及“DCS控制四塔变压吸附实验”,让学生在熟悉传统化工单元操作的同时,进一步了解膜分离、变压吸附分离等方兴未艾的技术在石化、环保等领域的应用,提高学生对“三传理论”的学习兴趣。

第三阶段的3D虚拟仿真,可以作为实验的延伸和拓展。结合计算机图形学、仿真技术、多媒体技术、人工智能技术、计算机网络技术、并行处理技术和多传感器技术等先进科技,采用国际广泛使用的具有丰富后台数据支撑和强大仿真计算能力的化工流程模拟ASPEN PLUS软件,引入具有创新的、发散性的教育思维与理念,在教学管理运行模式中融入现代工厂运行管理模式建设虚拟现实VR实习平台。目前,虚拟现实VR实习平台一期工程已基本建成,初步完成了石油化工类工艺虚拟现实实习软件的开发工作(常减压3D仿真、甲醇合成与精制3D仿真),前期开发的软件负载了机械、自动化、环境、安全、储运及会计等专业。二期工程将逐步把现有的石油工程学院的储运长输管线、材料学院的材料成型设备、环安学院的水处理系统等装置VR化,通过传热、精馏、反应等综合操作流程训练,让学生身临其境,同步了解科技成果转化由实验室小试到中试,再到工业化的区别与意义。

最后,在现代化工设计软件(Aspen、CAD等)的辅助下进行精馏塔及其附属设备的设计与选型。基于现代化工国家级实验教学示范中心,将本课程内容与分析测试、基础化工、化学工程、化工过程、化工工艺等教学科研资源相互整合,在实现工程化特色,集约、集成、共享的同时,促使学生完成实训。

如此,四环节彼此紧密衔接、融通递进,解决了实践环节孤立化、相互融合欠缺的问题,循序渐进地提升学生研究开发和工程设计的综合能力,同时不断穿插工程思维的典型案例,强化学生创新思维训练。

(二)多样化的教学方法让学生快速适应新型泛在学习模式

近年来,为了响应教育部提出的“推动信息技术与高等教育深度融合”,我校化工原理教学团队在化工原理在线课程的建设上做了不断的努力与实践。作为泛在学习模式的有效组成部分,也同步要求应用化学专业的学生加入我校在“爱课程(中国大学MOOC)”平台上的国家精品在线开放课程的学习中,实现线下课堂讲授与线上学习相结合,课内外讨论与单元测验相结合。混合式教学模式的改革改变了传统一言堂的授课方式,线上课程的同步开设,不仅提高了学生的自主学习能力,而且满足了社会学员多元的学习需求。

考核也突破传统的填空、选择、计算等题型的限制。在过程化考核中,我们提出综合型考题的思路,把化工原理中典型常见的单元操作,如流体流动、传热、精馏、吸收等综合在一个生产工艺流程内,提出系列问题,考查学生综合运用理论知识及分析、解决问题的能力。这种新型的考查形式也更符合国际工程教育理念对本科生素质的标准要求。

四、结束语

我校应用化学专业在开展工程教育专业认证的实践中,积极修订了化工原理课程的培养目标和教学方案。为了树立学生的工程观念,提高综合能力,课程改革强化深度教学和创新学习,探索构建了以学生为中心,以教师为主导,理论与实践结合,培养学生学科知识、综合能力和创新思维全面协调发展的四位一体式教学模式。同时,积极开展多种教学方式的探索,基于MOOC结合线上线下混合式教学的变革,逐步提升了学生的工程意识、创新能力和解决实际问题的能力。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 王海宾,李裕,刘永平,等. 地方院校新工科背景下化工精英工程师人才培养体系探索[J].中国教育技术装备,2020(6):71-73.

[2] 刘秀平,胡新煜,徐健. 以成果为导向构建专业与创新创业教育融合体系探索[J]大学教育,2020(8):167-170.

[3] 任立伟,魏蕊娣,席改卿,等. 应用化学专业一体化人才培养模式的探索与实践[J].广州化工,2020(4):150-152.

[4] 韶晖,孙雪妮,王俊. 从生活到工程:化工原理研究性教学模式的实施[J]大学化学,2021(4):95-98.

[5] 高晓新,金耀,马江权,等. 互联网虚拟仿真教学培训系统建设探讨[J]实验技术与管理,2017(1):140-142.

[责任编辑:陈 明]