矿业工程地质及水文地质教学模式构建与实践

作者: 张国锋 李冉

[摘 要]新时代下要培养具备扎实专业知识的应用型人才和创新性人才,需要探索工程地质与水文地质课程更高效、实用、创新的教学方式。文章从工程地质的重要性、教学内容调整、教学方法方式探索、学期末考核方式调整等方面进行论述,以此提升学生的自主学习能力、科技创新能力以及团队协作能力,使工程地质专业培养既具有扎实的通用基础,又具有专业特色,使学生既具有从事不同行业工程地质的广泛适应能力,又兼顾特色培养下的创新能力和比较优势,提升学生专业素质和竞争能力。

[关键词]矿业工程;工程地质与水文地质;教学方法

[中图分类号] G642 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2022)03-0069-03

工程地质与水文地质作为地质学下设的一个重要应用分支学科,对与地质类相关的专业来说有重要意义,是土木工程、矿业工程等专业的专业基础课程之一,直接或间接服务于各类工程建设。在中国矿业大学(北京)(以下简称矿大(北京)),工程地质与水文地质是土木工程、矿业工程专业的一门必修课,通过学习工程地质基础知识、矿物类型及特征等有关矿物的基本知识、工程地质构造等专业知识,能为学生后续学习、工作提供理论基础,也能为岩土工程、地下工程、矿业工程等专业培养一批潜在的后备力量[1-3]。现阶段矿大(北京)工程地质课程的教学采用以理论课程为主、野外实习为辅的教学模式,这样既能达到土木工程通识教育的目标,也能完成教育部本科教学要求。但值得思考的是,如何在已有的教学模式下兼顾矿大(北京)学科特色,充分利用学校丰富的工程地质科研创新平台与资源,最大限度地提升教学效果,同时加强对学生专业创新思维和创新意识的培养是个值得思考的问题。

针对以上问题,本文从工程地质的重要性,进行教材建设、调整教学内容、引入专题知识讲解探索教学方法,将创新融于教学全过程以及学期末考核方式调整五个方面展开论述。

一、工程地质的重要性分析

矿大(北京)经过长期发展和建设,形成了以矿业和安全为核心的学校特色,设有深部岩土力学与地下工程国家重点实验室(以下简称“深部国重实验室”)、煤炭资源与安全开采国家重点实验室两个国家重点实验室。两个实验室研究内容围绕矿山建设、地热能开发利用、煤炭安全开采与灾害防治的基础理论开展,这些内容均与工程地质学有密切关联,特别是深部国重实验室关于煤炭开采方式及相关能源利用。以及煤炭资源与安全开采实验室对于煤炭开采的地质学理论应用最为突出。

无论是力建学院的岩土工程、城市地下空间工程、土木工程,还是能源学院的矿业工程都与地质学息息相关,需要具备扎实的工程地质学基础。可见,注重工程地质与水文地质教学是应用型人才培养的关键步骤之一。

二、根据专业特点进行教材建设、调整教学内容、引入专题知识讲解

随着国家采矿行业、工程建设行业的发展,其对人才培养提出新的要求,以往的通识教育的模式对于创新型人才的培养略显乏力。接下来笔者结合矿大(北京)的学科特点,基于创建专业性工程人才平台的基本思路,从工程地质与水文地质课程教材建设、教学内容调整及更新以及专业知识专题讲解三个方面提出以下几点建议。

(一)注重课程教材建设

选择符合矿业工程、土木工程专业特点、矿大(北京)矿业特色、中国地质特点的教材,是培养出具备扎实专业知识基础,同时具有实践能力、创新能力的学生的重要举措之一,也是课程改革的重要组成部分。目前市面上出版的《工程地质与水文地质》教材内容或过于宽泛简单,或地质专业倾向性较强,没有结合矿业类学科特点、土木工程专业特点。针对教材建设我们提出双教材学习模式,即以基础教材为主、以专业性辅助教材为辅,基于传统基础内容,及时更新课程内容,教学内容设置要充分体现地质学在工程学科的发展这一基本思路。结合以上思路,笔者建议选择石振明、黄雨主编的《工程地质学》作为工程地质基础内容教学的教材,将杨晓杰、郭志飚主编的《矿山工程地质学》教材作为矿业相关知识板块教学的辅助性教材。石振明、黄雨主编的《工程地质学》是一部很经典的工程地质教材,教材介绍了地质构造矿物、地质构造及其对工程的影响、岩石及特殊土的工程性质等基本的地质知识。而杨晓杰、郭志飚主编的《矿山工程地质学》基于地质学基础,结合矿大(北京)在岩土、采矿、水文等相关学科的研究成果,针对性地讲解了矿业工程建设过程中涉及的工程地质、水文地质、地质构造、岩体特点等知识。将这两部教材的知识点进行综合,可以较为系统地体现关于矿业工程地质的内容。这样的综合模式可以使学生深入了解工程地质知识的实践应用,让学生进一步理解工程地质原理,了解工程地质与水文地质的应用领域,提高学生认知、学习、应用的能力,以及与工程实践相融合的能力,进而做到学以致用。

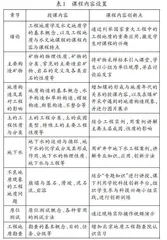

(二)授课内容调整

由于授课时长有限,要在有限的时间内使学生系统掌握关于工程地质与水文地质的基础知识,完成课程的教学目标,并在此基础上让学生了解更多与该课程有关的前沿技术和成果,以及工程地质与水文地质在国内外土木、采矿方面的发展现状,需要对授课内容进行调整。针对以上问题,现需结合《工程地质学》与《矿山工程地质学》两本教材的特点,针对矿大(北京)建设本校特色的土木工程、城市地下空间工程专业目标,将工程地质及水文地质课程的授课内容设定为以下几部分,见表1。

(三)引入专题知识讲解

结合学校矿业工程、土木工程、城市地下空间工程等专业的特点,开展包括地下工程地质问题、边坡工程地质问题、常见矿山地质问题等专业知识的专题讲解。其中工程地质问题的专题讲解内容可以包括岩体及地应力的概念、洞室围岩变形及破坏的主要类型、地下洞室特殊地质问题,并联系工程岩石分级的知识讲解围岩工程分级及其应用及围岩稳定性评价方法; 边坡工程地质问题专题讲解可以包括边坡变形破坏的基本类型、影响边坡稳定性的因素、边坡稳定分析方法及边坡变形破坏的防治措施;常见矿山地质问题专题内容包括岩爆、滑坡、高温热害。通过专题知识讲解来拓宽学生知识面,增强学生对基本知识点的理解。

此外,还可以将具体的科研、工程实践引入课堂教学中,从剖析工程地质现象入手,提出有关的工程地质问题,接下来分析地质问题的成因,一步步引导学生思考,激发其求知欲。接下来,授课教师逐步引入工程地质专业知识与原理,让学生利用所学的知识与原理去解决所提出的问题。通过讲解形象生动的工程实际案例,激发学生学习专业知识的兴趣,进而培养出新时代的应用型人才。

要让工程地质及水文地质课紧跟我国煤矿工程水文地质发展趋势,密切结合我国煤矿的生产实际和地质条件,体现我国地质特色及煤矿生产实际需求,为学生后续课程的学习和走上工作岗位打下良好基础。

三、教学过程中的教学方法探索

在课程改革中基于应用型人才培养目的对教学方法推陈出新,将小组合作学习、以问题为中心以及实践实习的教学理念运用于工程地质与水文地质的教学中[4-5],这样可以提高学生主动思考的积极性和自学能力,培养学生的创新思维以及学术交流能力。

(一)以问题为指导开展课堂教学

目前,很多课程的授课方式还是教师课堂讲授,在这种教学模式下学生的课堂积极性不高,参与性不强,教师与学生之间的互动是单向的。对此,笔者在教学实践中提出:任课教师在某些章节授课前,可以提出与该章节有关的思考题,并安排学生对该章节进行自主学习;然后在接下来的课堂上围绕思考题进行授课,并对该章节的基础知识、思考题进行课堂提问;对于开放性知识点也可以安排学生进行课堂展示。与此同时,可以让学生提出在自学过程中遇到的问题,并组织学生展开讨论,最后学生在授课教师的引导下得出结论。学生带着问题进行自主学习,可以充分发挥他们的主观能动性,增强他们对知识点的理解;以教师提出问题为引导,可以逐步培养学生的自学能力。在这种教学方式下,学生的学习不再局限于课堂内,而是在课前,带着教师提出的问题通过查阅相关资料,完成基础知识学习。

任课教师在问题设计时需要考虑学生的基础知识水平以及自学能力的差异。教师设置的问题要有层次性,应由浅入深循序渐进,要做到知识引入、提出问题、思考问题、得出结论全过程引导。教师在此基础上再提出一些创新性问题,引导学生提出新问题,激发学生的创新意识、培养学生的创新能力。同时,教师在授课过程中要注重学生的自学反馈,适时提问。

(二)开展小组合作学习

在以问题为中心的教学基础上,可开展分小组学习。小组合作学习法在中小学教育中运用较为广泛,但事实证明该方法对于培养大学生团结协作、督促学习也有很大的帮助。可在工程地质与水文地质教学中引入小组合作学习的方法,通过划分小组进行课堂展示,讲解工程地质与水文地质对实际矿业工程、土木工程、城市地下空间工程的影响案例。小组相互合作的学习方法不是简单地划分小组完成课堂展示任务,而是要明确做好分组,将小组合作学习贯穿于课程教学始终。小组不仅是为了完成课堂展示,还可以在实验室学习、工程地质野外实习中发挥作用。要将小组合作学习设置为一种日常的学习模式,在此过程中学生可以相互帮助、相互答疑解惑,合作完成学习任务。

建立学习小组需要考虑小组的规模、划分方式、组内分工以及组内合作方式,要综合考虑学生的学习能力、组织能力、问题分析能力以及个性特点。教学实践证明,小组合作学习可以调动学生学习的积极性、激发其学习兴趣,可以增强学生的团队意识、竞争意识,也可以锻炼学生的交际能力。

(三)利用优质资源组织野外实习

工程地质与水文地质课程不仅是一门理论性课程,而且也是一门实践性很强的课程,很多工程地质概念、知识仅通过课程讲解无法达到良好的教学效果,而要通过感性的认识才可以进一步促进学生对所学知识的理解与掌握。通过实习可以巩固学生的所学知识,让学生学习更多有关工程地质现象的理论知识,加深学生对学科知识的理解。在地质实习中,合作学习小组可以一起讨论学习地质罗盘的使用方法,相互检查问题。野外实习可以培养学生的科学思维,激发学生的创造能力和团队协作精神。除此之外,还可以组织学生现场采集标本,共同识别各种岩土地质构造,参观具体工程中的工程地质处理现场,增加专业应用认知,通过写实习报告、分组讲解的方式检验学生野外实习的收获,进而锻炼学生的写作、表达能力。

矿大(北京)根据地理位置以及实际教学情况,充分利用北京的优势地质教学资源组织学生参加丰富的地质实习,如到军庄火车站进行观察石炭系、二叠纪的岩性、地质构造、第一垭口断层,观察第二垭口玄武岩;到潭柘寺东山观察石炭二叠纪煤系地层剖面、中生代玄武岩;到国土资源实物地质资料中心参观,这里有丰富的岩屑、矿石标本以及全面的矿产资源知识介绍,可以开阔学生的视野。

四、将创新融于教学全过程

为响应国家创新驱动发展战略的要求,立足于教学岗位贯彻创新方针,在进行工程地质专业的教学过程中,我们重点增加了世界和我国工程地质专业著名科学家和大师在工程科技领域等方面取得的伟大成就,详细解析他们的创新事迹、创新精神,帮助学生树立通过科学创新报国,通过实践创新实现人生价值的远大理想和科学价值观。

同时,我们将学校科研创新平台和课程学习相结合,合理选定几个初级创新性的课题,组织学生课下以科技兴趣小组的方式参与到科技创新活动中,帮助学生树立专业创新意识,训练创新思维,让学生学习专业、领会专业、运用专业。然后在平时考核和专业期末考试中,将原来完全以考查学生专业知识掌握程度为目标的考试内容加以调整,增加10%~15%简单的、具有一定发散思维和创造思维才能解答的考核内容,评分标准不以结果为中心,重点考查学生的创新思维和创新素质。

五、调整课程考核方式

目前,工程地质与水文地质课程的考核方式是30%平时成绩+70%考试成绩,这样的考核方式通常只能保证学生日常课程出勤率以及对基础知识的掌握情况,但是无法较为全面地考查学生对知识的总体掌握情况以及对知识点的理解运用能力。而学以致用才是教学的最终目的。为培养出应用型人才,在教学过程中应注重对学生个人能力的考查。针对课程考核方式,可以调整平时成绩与期末考试成绩的占比,注重日常教学反馈,在每学期期中或期末可以结合所学知识布置专题小论文。具体做法是将成绩分为三部分:平时成绩(30%)、小论文成绩(10%)以及考试成绩(60%)。其中平时成绩可以分为课堂出勤(30%),课堂谈论、问题思考、知识学习心得分享、回答问题(30%),课后作业(40%)。以上考核方式的调整可以进一步增加学生的课堂活跃程度,促使学生自主思考。此外,增加课程小论文考核,可以了解学生对知识的掌握情况,也可以让学生从过去被动接受知识调整为积极主动地学习和探索知识,真正成为学习的“主角”。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 隋旺华,孙亚军,刘树才,等.“煤矿水文地质与工程地质”课程教学模式和方法改革实践[J].中国地质教育,2013(1):40-42.

[2] 张良,刘小满.非地质专业“水文地质学基础”课程教学改革探索[J].大学教育,2014(18):172-173.

[3] 曹丽文,朴春德.“工程地质与水文地质”教学理念探索与实践[J].煤炭高等教育,2009(6):116-117.

[4] 王红明,姚磊,王前.基于问题式教学法的作战模拟课程课堂设计[J].空军雷达学院学报,2011(1):64-65,68.

[5] 桂海霞,赵邦磊,杨郭松睿.大学生小组合作学习及“关键能力”的培养[J].西昌学院学报(自然科学版),2019(4):106-109,115.

[责任编辑:陈 明]