旅游地学野外实践教学路线设计

作者: 李红 王义强 李晓燕 刘慧佳

[摘 要]野外实践教学是训练学生进行野外调查、培养学生野外独立工作能力的重要环节,吉林大学地学专业在设定与修订培养方案时对野外实践教学环节极为重视。文章结合地学野外实践教学需要,以伊通火山群为例,设计了旅游地学野外实践教学路线的主要内容,包括火山地质遗迹旅游资源美学价值观察、火山地质遗迹形成过程与机理科学研究、伊通火山群火山地质遗迹独特性观察以及火山地质遗迹科学价值(橄榄岩包体)考察等。通过组织学生开展旅游地学野外实践教学路线的观察与学习,提升地学野外实践教学的知识性与趣味性,并且培养学生保护资源环境、热爱地球科学的专业情怀。

[关键词]旅游地学;地质旅游资源;野外实践教学;伊通火山群自然保护区

[中图分类号] G642 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2022)04-0007-03

引言

地质旅游资源是建立地质公园的重要资源,也是发展地学旅游的主要载体。科学开发与合理保护地质旅游资源,是践行“绿水青山就是金山银山”理念的重要手段,也是契合旅游产业转型升级的需要。围绕地质公园、矿山公园、自然遗产地等地区开展野外实践教学,设计旅游地学野外实践教学路线,使学生深刻理解地学与旅游相结合的强大生命力,进而明确学习地质学不仅可以服务于传统地学研究领域,也可以在地质遗迹旅游资源开发与保护、地质公园规划与开发、地质公园建立与管理、旅游策划与规划设计等领域大有作为,增强专业学习信心与动力。

伊通火山群是以基性玄武岩侵出式喷发火山地质遗迹和火山景观为主要保护对象的国家级地质遗迹自然保护区,是东北地区最为著名的火山群之一。其独特的侵出喷发方式、发育的柱状节理、陡峭的火山穹丘、奇特的造型景观、珍稀的橄榄岩包体等地质现象,具有重要的保护价值、科研价值和生态价值,其区域地质旅游资源丰富并且独具特色,多年来一直是吉林大学地学各专业野外实践教学路线之一。将区域火山地质背景与旅游地学相结合,设计旅游地学野外实践教学路线,使学生得到参与式旅游体验的同时,加深对地貌和地质现象的理解[1],拓宽知识视野,提升实践兴趣,增强进一步钻研区域地质背景与地质遗迹资源形成机理的动力,增强地学专业学习信心和培养科学精神,进而提高旅游地学野外实践教学成效,培养新兴交叉学科人才。

一、地质旅游资源

(一)地质旅游资源的概念

地质旅游资源是指具有旅游价值的地质遗迹以及与地质体直接有关的人类活动遗迹。它既包括旅游资源中的山水名胜、自然风光等自然遗迹,以及在晚近地质历史时期人类形成与发展过程中的文化遗迹;也包括人类与地质体相互作用的遗迹,即人类开发利用地质环境、地质资源以及人类遭受地质灾害等各种遗迹[2],如重要地质剖面,重要化石产地,有特殊价值的矿物、岩石、矿床产地,重要地质构造遗迹,古人类遗址,溶洞等。地质旅游资源具有空间定位性、永久性、科学性、观赏性、不可再生性和重复利用性等特点,是自然旅游资源的重要组成部分[3]。

(二)地质旅游资源的开发与保护

地质旅游资源(特别是地质遗迹旅游资源)是地球在漫长的地质历史时期在内外地质营力作用下形成的具有观赏价值的地表形态以及具有重大科学价值的地质遗迹,是研究地球演化、生命起源、物种进化的重要实物资料,必须予以保护。在新时代背景下,地质旅游资源蕴含新的使命和意义,不仅能被旅游业利用并产生巨大的经济价值,而且畅游地球科学知识的海洋也能满足游客对相关知识的渴求,提升游客幸福感,产生社会效益,更能在地质旅游资源丰富但相对贫困的地区,合理开发利用地质旅游资源,进行精准扶贫,优化地方经济结构,改善生态环境[3-4]。也就是说,合理开发与保护地质旅游资源可以发挥经济、社会、生态三方面的效应,是践行“绿水青山就是金山银山”理念的重要体现,也是区域可持续发展的重要保障。

二、伊通火山群自然保护区的地理环境与地质背景

(一)地理环境

伊通火山群自然保护区位于长春市以南63~80 km的伊通满族自治县境内。保护区总面积764.8公顷,主要由16座火山组成,地理坐标为东经124°50′至125°22′,北纬43°14′至43°35′。S1(长春—长白)高速公路,229、504国道,S206、S103省道等穿区而过,交通十分便利。汇入松花江、注入鞑靼海峡的伊通河以及汇入辽河、流向渤海的大孤山河是本区的两大河流,大孤山和莫里青山之间呈北西向展布的平原型宽缓高地是这两大水系的分水岭。自然保护区内地质遗迹奇特,林木资源茂盛,动植物资源丰富,生态环境良好。

(二)地质背景

伊通火山群是分布在伊通-依兰-萝北断裂带上最著名的火山群,在该断裂带及其旁侧出露的火山群由南向北依次有辽源、伊通、范家屯、舒兰、尚志、方正、依兰、佳木斯、鹤岗等火山群。伊通火山群属中心式喷发类型,其总体展布方向与该断裂带相平行,呈并列状分布于盆地中间,而每座火山的喷发中心则常受该区发育的NE和NW向两组区域断裂系统的交汇部位控制[5]。

三、伊通火山群旅游地学野外实践教学路线设计

从地质学角度来看,伊通火山群自然保护区内蕴含着地壳发展简史、火山活动、构造地质、岩石、矿物等方面的实习资源;从地貌学角度来看,大黑山地垒山、辽吉东部低山丘陵以及伊舒地堑盆地等大的地貌单元,辅以伊通河、北大河、欢欣岭水库、石门子水库等中小型水域,构成了火山锥与水体相间分布的平原型火山风景区,也具有构造地貌、火山地貌、流水地貌等方面的实习条件[6]。

(一)火山地质遗迹旅游资源美学价值观察点——大孤山、西尖山

伊通火山群自然保护区内部有丰富的地质旅游资源。大孤山与西尖山两个教学点主要以观察体验为主,让学生感受火山群的宏伟壮观,感叹大自然的鬼斧神工,理解自然保护区在保护地质遗迹以及旅游资源开发与保护中所起的作用。

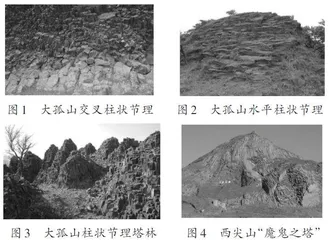

大孤山是伊通火山群中最为高大的火山穹丘,自然造型奇特,风光秀丽。海拔高度为430.5m,相对高度为150 m。登其主峰——瞰望峰,可鸟瞰火山群全貌[7-8]。大孤山柱状节理发育并且柱体大小不等,横断面直径为0.3~0.7m不等,柱体可见三棱、四棱、五棱、六棱和七棱,一般粗柱平均值接近六棱,细柱则接近四棱。柱体大小和产状多变,直立、倾斜、水平、交叉产状均有出露,远观成林、近看为柱,形态各异并且相互辉映成林,构成许多极具特色的造型景观(见图1至图3)。

西尖山不仅柱状节理发育而且非常规则。柱状节理将岩石切割成五棱柱、六棱柱、七棱柱。远远望去,整个火山似由火山岩柱体堆砌而成。柱体呈向上收敛、向下撒开的伞形,拔地而起,高耸入云,有“擎天柱”“火山大厦”之美称(见图4),可与美国怀俄明州的“魔鬼之塔”相媲美[7],具有极高的观赏价值。

(二)火山地质遗迹形成过程与机理观察点——大孤山、小孤山、西尖山

野外地质考察是系统训练学生野外地质调查能力和培养学生野外独立工作能力的过程。地质旅游资源调查更注重地质旅游资源的形成原因、形成过程、敏感性及特殊性,尤其是在野外调查中,要能准确迅速地判断出地质旅游资源形成的主要原因、年代以及发育程度、保存状况等。开展此路线教学的目的是引导学生通过野外观察来推测伊通火山群的形成过程与机理。

火山作用一般分为爆发、喷溢和侵出三种形式,伊通火山群应以侵出为主,爆发和喷溢居次要地位[5-8]。在伊舒地堑内,基性岩浆沿区域性断裂形成中心式喷发。基性岩浆长距离穿过地堑内胶结松散的巨厚沉积物时,岩浆沿途侵位停留会造成损耗,同时也会造成挥发份的大量散失,带走热量,致使岩浆喷出地表时黏稠度显著增加,大量岩浆只能像挤牙膏似地在火山口涌出,形成孤立的、坡度较陡的岩钟状火山穹丘。侵出相是各火山穹丘的主体,均为块状熔岩,产状一般都属于岩钟,呈蘑菇状或团球状。根据伊通火山群独特的中心式基性熔岩侵出喷发模式,国内外火山专家构建了“伊通型火山机制模型”,填补了基性火山形成机制研究方面的空白,对研究火山作用和岩浆起因等都有特别重要的意义[9]。

(三)伊通火山群火山地质遗迹独特性观察点——小孤山、东小山

伊通火山群的独特性具有较高的地学研究和科学考察价值,堪称天然火山博物馆。首先,熔岩不能分层,喷发旋回性不明显。在伊通火山群中,所有火山均主要由碱性橄榄玄武岩熔岩组成(只有在小孤山、东小山等火山底部见到火山碎屑岩),各火山不同部位基本上是致密均一的块状熔岩,说明火山是在一个短暂的时间内形成的,缺乏长期的分异演化记录。其次,喷出物有限,贫挥发份。火山碎屑物很少,且均局限于火山口附近,已知厚度不超过数米。熔岩的气孔构造不发育,绝大多数都是致密块状熔岩[5-7]。各种与火山作用有关的喷气、热水乃至岩浆晚期自变质产物均不发育。再次,伊通火山群的特殊性在于火山地形大体可分为两种类型:一种如西尖山、莫里青山、大孤山、东尖山等,其火山锥边部坡度在10°左右,中部则骤然变陡,坡度多大于20°;另一类如小孤山边部坡度可达38.5°,即自边部就开始较陡。本区火山大多未发现火山玻璃、渣状熔岩、自碎角砾等熔岩表层的岩石特征,说明火山均遭受过不同程度的风化剥蚀,火山锥原始地形坡度可能比现在还要大[5]。最后,没有明显的火山口。伊通火山群火山山顶普遍没有相当于火山口的凹地,也未发现有任何破火山口构造,表明原始地形火山口就不明显。

(四)火山地质遗迹科学价值(橄榄岩包体)考察点——东小山、莫里青山

在伊通火山群中的小孤山、东小山、莫里青山和馒头山等火山熔岩中含有大量幔源包体,对研究地球岩石圈结构和地球深部物质组成,了解地球的形成演化规律、本区地壳结构组成、地壳的稳定性以及地震特征与规律等具有重要的科研价值和深远的理论意义[7-9]。此路线的教学主要是让学生理解包体的指示意义,进行地质知识科普。

包体有辉石橄榄岩和辉石岩两种类型,新鲜面为暗绿色,风化后为黄绿色或黄色(图5)。辉石橄榄岩包体多呈次棱角状团块,最大可达15cm,与玄武岩界线明显,由中粗粒的橄榄石和辉石组成。辉石岩包体一般呈现出比较规则的椭圆形,常由辉石柱状自形晶规则结合而成。实验岩石学研究表明,这种辉石橄榄岩包体是上地幔的组成物质,玄武质岩浆是辉石橄榄岩部分熔融的产物,而包体为部分熔融的残留物。经取样做温压分析测定得出,岩浆形成时的平均温度为1073℃,平均压力为21kp,由此可以推断岩浆是在埋深70 km左右的上地幔中形成的[10],这一发现引起了国际地质学界的高度重视。

四、结论与展望

伊通火山群自然保护区以其特殊性、稀有性、脆弱性和较高的科研科考价值,已经成为吉林大学以及东北地区著名的科学研究与地质教学基地。目前对伊通火山群地质遗迹资源形成的环境、条件及机理等学术问题的研究是地质学传统野外实践教学讲授的主要内容。伊通火山群国家级自然保护区的地质遗迹具有较高的观赏价值和旅游开发价值,将地质学与旅游学相结合的旅游地学具有广阔的发展前景。

目前伊通火山群地质旅游资源已经得到了有效保护,但是在开发过程中还存在开发水平落后、层次不高,仍然停留在普通景观和一般意义上的旅游观光层面,对其蕴含的科学内涵、保护价值和独特的旅游功能尚未充分挖掘等问题。开展区域旅游资源调查评价,深入挖掘地质旅游资源的潜力,发挥地质旅游资源在区域旅游产业发展中的驱动性作用是保护区未来努力的主要方向,也是旅游地学野外实践教学的重要内容之一。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 张帆,王孔伟.地质工程专业野外地质实习教学的几点[J].大学教育,2017(10):45-47.

[2] 地质矿产部环境地质研究所.中国旅游地质资源图(1[∶]6000000)[M].北京:中国地图出版社,1992.

[3] 陈安泽,卢云亭.旅游地学概论[M].北京:北京大学出版社,1991.

[4] 陈安泽,卢云亭,张尔匡,等.旅游地学大辞典[M].北京:科学出版社,2013.

[5] 王义强,单玄龙.地学认识实习指南[M].长春:吉林科学技术出版社,2004.

[6] 张顺.吉林省伊通火山群地质地貌短途野外实习条件[J].松辽学刊(自然科学版),1992(4):55-59.

[7] 王振中.伊通火山群浅析[J].长春地质学院学报,1985(2):51-54,40.

[8] 唐华风,戴岩林,郭天婵,等.侵出式火山机构储层的分布模式:以伊通火山群为例[J].石油学报,2020(7):809-820.

[9] 徐思瑜,谭文清,赵阳,等.伊通—舒兰火山群地质遗迹及旅游资源评价[J].吉林地质,2015(9):131-134.

[10] 孟涛,邢立新,潘军,等.伊通火山群地质遗迹的科考与旅游价值[J].吉林地质,2009(9):80-84.

[责任编辑:庞丹丹]